魏晉隋唐畫論

來源:中國書畫網 作者:張璋

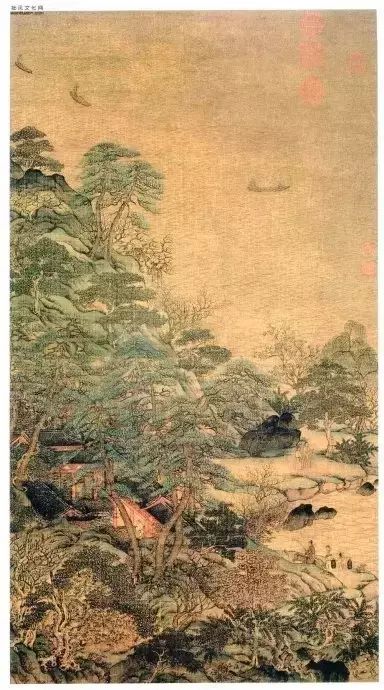

《游春圖》 唐 展子虔 43x80.5cm 絹本設色宋摹本 北京故宮博物院

最早的畫論普遍認為是顧愷之的《畫云臺山記》。云臺山有兩處所指,一號四川蒼溪縣境內,一為天拄山,但記載中所描述的云臺山,均系顧氏理想中的圣境,烘托張道陵七度門人最后一次的超拔情景。與兩處名山無關,故不應該稱之為真正的山水畫論。而畫論名篇當首推宗少文與王景玄,宗炳字少文,生于晉寧康三年(西紅三七五),卒于宋元嘉二十年,《宋書》卷九十三、《南史》卷七十五(作宗少文)有傳。刺史殷仲堪、桓玄,并辟主簿,舉秀才,不就。宋高主辟為主簿,不就。問其故?曰“棲丘飲谷,三十余年”。后屢遭辟征,臥而不出。一生好逰名山大川,西陟荊巫,南走衡岳,結廬于此,后因疾而歸江陵,嘆曰,“老疾俱至,名山恐難遍睹,唯當澄懷觀道,臥以游之。凡所游屢,皆圖之于室”。宗炳曾過廬山與釋慧遠考經論佛,《弘明集》卷第二記有宗少文的《明佛論》,卷三記與何承天辨論儒釋兩書。宗炳是一個佛教徒,他對佛教的辨析在于人生的未來,而未作現(xiàn)世論,現(xiàn)世宗氏以“洗心養(yǎng)身”的生活方式完成了莊學在人生活中的實踐,所以《山水畫序》全然是莊子思想,因此出現(xiàn)了以“玄對山水”的境界。宗炳曰:“圣人含道應物,賢者澄懷味象。至于山川,質有而趣靈。是以軒轅、堯、孔、廣成、大隗、許由、孤竹之流,必有崆峒、具茨、藐姑、箕首、大蒙之游焉。夫圣人以神發(fā)道,而賢者通。山水以形媚道,而仁者樂。不亦幾乎”。圣人以道來感應萬物,以象來顯示道的存在,以清潔之情懷來玩味道中的象。質有趣靈者,亦形質,形山川的勢貌,質山川的氣象,趣山川河流無盡之趣,亦趣向,趣味,靈則與道通謂之靈亦是道中的永恒,道是莊學之道,實際就是人的精神通過藝術性的自由解放,使人的追求從有限到無限過程中完成為人的山川性格,由此達到道的永恒境界,這就是宗炳等魏晉隱逸之士將莊學的薫陶、涵養(yǎng)從精神世界移出到山川之中,使人的精神在山川中得到安息,這就是中國繪畫精神與生命的信息,同時也是《山水畫序》中的內涵信息。“余眷戀廬衡、契闊荊巫,不知老之將至。愧不能凝氣怡身,傷跕石門之流。于是畫象布色,構茲云嶺”。此則一記,宗炳給山水畫作一個充分的肯定,其價值在滿足他生活中與山川幻逰過程所得到的精神愉悅。“于理絕于中古之上者,可意求于千載之下。旨微于言象之外者,可心取于書策之內。況乎身所盤桓,目所綢繆,以形寫形。以色貌色也”。又訴以古人書策之內涵與畫者心境融通,以山川原貌繪其形成一卷圖畫之創(chuàng)造,品鑒更易真切。“且夫昆侖山之大,瞳子之小,迫目以寸,則其形莫睹,迥以數(shù)里,則可圍于寸眸。誠由去之稍闊,則其見彌小。今張絹素以遠暎,則昆、閬之形,可圍于方寸之內。豎劃三寸,當千仞之高;橫墨數(shù)尺,體百里之迥。是以觀畫圖者,徒患類之不巧,不以制小而累其似,此自然之勢。如是,則嵩、華之秀,玄牝之靈,皆可得之于一圖矣”。這一段文字說明了山水畫在創(chuàng)作過程中能入畫的原因,敘訴山水畫作為人物畫背景時不必求得真實性,亦無問題。而山水作為獨立的山水畫時,宗炳有了反省,所要求的是真境,是質有趣靈的,是玄牝之靈與胸中之靈的融合,是自然的同時也是人文的,不是超實的。“夫以應目會心為理者,類之成巧,則目亦同應,心亦俱會。應會感神,神起理得。雖復虛求曲巖,何以加焉。又神本無端,梄形感類,理入影跡。誠能妙寫,亦誠盡矣”。宗少文此則論述畫者在感受山水目應會心的同時,更重要的是要感受到山水之神靈,獲山貌流水自然之態(tài)中的真山水境界,從而使人的精神超拔于世塵之外。山水棲神,畫者應有感于山水之真靈,使其精神中的神留在畫作之中。宗炳所謂的神亦是莊子的道,在虛無中把握道的規(guī)律,亦是山水精神中具象化的永恒,“澄懷味象”。從莊子哲學與思辨中落到實處,是藝術的、生活的。“ 于是閑居理氣,拂觴鳴琴,披圖幽對,坐究四荒,不違天勵之藂,獨應無人之野。峰岫峣嶷,云林森眇。圣賢暎于絕代,萬趣融其神思。余復何為哉,暢神而已。神之所暢,熟有先焉”。宗氏所謂的“暢神”是在欣賞山水畫作過程中使自己的精神達到忘游的境界,萬趣融其神思,將自己融入山川之中,與圣賢暢懷而不受空間時間所局艱,進入逍遙游的狀態(tài),而這種狀態(tài)正是宗炳所追求的精神自由,在人生與藝術上的落實。

《京畿瑞雪圖紈扇軸》 唐 李思訓 故宮博物院藏

《敘畫》作者是與宗少文同卒于宋元嘉二十年的王微,死的時候才二十九歲,其卒因服用了寒石散,王景玄應生于東晉義熙十一年,小宗炳四十歲。《宋書》卷六十二本傳記有世祖孝武帝即位后,追贈王微秘書監(jiān)的詔書“微棲志貞深,文行惇洽。生自華宗,身安隱素。足以賁茲丘園,惇是薄俗”。從這幾行字中我們可以了解到王氏實系具有隱士性格。他在《報何偃書》中謂“卿少陶玄風,淹稚修暢,自是正始中人。吾真庸性人耳。自然志操,不倍王樂”。這是王景玄隱士性格的背景,又云“又性知繪畫,蓋亦嗚鵠識夜之機。盤紆糾紛,或托心目,故兼山水之愛。一往跡求,皆得仿佛“。當時的繪畫以人物為主,人物畫要把描寫對像的神傳達出來,這便是以“嗚鵠識夜之機”相比擬。下句指山水畫而言,有超世俗之心,然后山水的形狀,記于心目,而后下筆。“辱顏光祿書。以圖畫非止藝行。成當與《易》同體。而共篆隸者,自以書巧為高。欲其并辯藻繪,核其攸同。夫言繪畫者,竟求容勢而已。且古人之作畫也,非以案城域、辨方州、標鎮(zhèn)阜、劃浸流。本乎形者融靈。而動者變心。止靈亡見,故所托不動。目有所極,故所見不周。于是乎以一管之筆,擬太虛之體;以判軀之狀,畫寸眸之明。曲以為嵩高,趣以為方丈,以叐之畫,齊乎太華。枉之點,表夫隆淮。眉額頰輔,若晏笑兮;孤巖郁秀,若吐云兮。橫變縱化,故動生焉,前矩后方,(而靈)出焉。然后宮觀舟車,器以類聚;犬馬禽魚,物以狀分。此畫之致也。望秋云,神飛揚,臨春風,思浩蕩。雖有金石之樂,珪璋之琛,豈能髣髴之哉!披圖按牒,效異《山海》,綠林揚風,白水激澗。呼呼!豈獨運諸指掌,亦以明神降之。此畫之情也”。《敘畫》,王氏提出了山水畫創(chuàng)作要以“神明降之”、“竟求容勢”之論,強調“神明”、“容勢”二字,然二者關系,是具“神明”而后能“容勢”。王景玄詳釋“古人作畫也。非以案城域,辨分州,標鎮(zhèn)阜,劃浸流。本乎形者融,靈而動變者心也” ,認為繪畫不是描繪地圖,繪畫要求“形者融”、“靈而動”,融匯于“形”即外在的形式,要求“心與物應”,強調山水畫創(chuàng)作過程中要經過從體驗觀察,爛之于心提煉升華的三個階段。這樣才能“以一管之筆擬太虛之體”達到山水畫作品的至高境界。使得“眉額頰輔若晏笑兮;孤巖郁秀,若吐云兮。橫變縱化,故動生焉”。王氏所謂的“靈”、“動”不僅是畫面里深藏的思想哲理,更為直觀、感性撼動人心的是畫面中生動流淌的氣韻。是一筆一墨所展現(xiàn)涌動的激情和飛揚的神采。正所謂“望秋云,神飛揚;臨春風,思浩蕩”。這正是王微所追求的山水畫境畫外之境。《敘畫》論,其思想完全地把山水畫從實用中分離,通過繪畫繪者心與山川交融而后所得到的是“神飛楊、思浩蕩”的愉悅與精神上的無限自由,進而獲得山水之大美,從有限通往無限美的體會中得到玄學的具象化,在莊學“道”的具象化中以“自然志操、不倍王樂”的生活態(tài)度,滋養(yǎng)了“齋以靜心”的隱士性格。這就是宗炳、王微的山水精神與心跡的流露。宗、王雖然在當時乃然以人物創(chuàng)作為主,但他們的藝術精神奠定了中國山水畫的基礎。

《江帆樓閣圖軸》 唐 李思訓 絹本設色 101.9 x54.7cm 臺北故宮博物院

南朝陳姚最《續(xù)畫品錄》,有“立萬象于胸懷”句,其內涵尤為深邃,闡述了一個藝術家的修養(yǎng)與意境,對后世影響甚大。“云閣興拜伏之感,掖庭致聘遠之別。凡斯緬邈,厥跡難詳。今之存者,或其人冥滅,自非淵識博見,熟究精粗,擯落蹄筌,方窮致理。但事有否泰,人經盛衰,或弱齡而價重,或壯齒而聲遒。故前后相形,優(yōu)劣舛錯。至如長康之美,擅高往策,矯然獨步,終始無雙。有若神明,非庸識之所能效;如負日月,豈末學之所能窺。荀、衛(wèi)、曹、張,方之蔑矣,分庭抗禮,未見其人。謝、陸聲過于實,良可于邑,列于下品,尤所未安。斯乃情有抑揚,畫無善惡。始信曲高和寡,非直名謳;泣血謬題,寧止良璞。將恐疇訪理絕,永成淪喪,聊舉一隅,庶同三益。夫調墨染翰,志存精謹,課茲有限,應彼無方。燧變墨回,治點不息,眼眩素縟,意猶未盡。輕重微異則奸鄙革形,絲發(fā)不從則歡慘殊觀。加以頃來容服,一月三改,首尾未周,俄成古拙,欲臻其妙,不亦難乎。豈可曾未涉川,遽云越海,俄睹魚鱉,謂察蛟龍。凡厥等曹,未足與言畫矣。陳思王云:傳出文士,圖生巧夫。性尚分流,事難兼善。躡方趾之跡易,不知圓行之步難;遇象谷之風翔,莫測呂梁之水蹈。雖欲游刃,理解終迷;空慕落塵,未全識曲。若永尋河書則圖在書前,取譬連山則言由象者,今莫不貴斯鳥跡,而賤彼龍文,消長相傾,有自來矣。故傜齒乞其指,巧不可為。杖策坐忘,既慚經國;據(jù)梧喪偶,寧足命家。若惡居下流,自可焚筆;若冥心用舍,幸從所好。戲陳鄙見,非謂毀譽。十室難誣,佇聞多識。今之所載,并謝赫之所遺,猶若文章,止于兩卷,其中道有可采,使成一家之集。且古今書評,高下必銓,解畫無多,是故備取。人數(shù)既少,不復區(qū)別,其優(yōu)劣可以意求也”。姚最的美學思想,以謝赫六法論“氣韻生動”為最高審美原則。然與謝氏品評顧長康有所差異,謝赫品評標準“六法兼善”,顧氏主張“四體妍媸,本無關于妙處,傳神寫照,正在阿堵之中”。亦是顧氏傳神論,謝赫評“深體精微,筆無妄下。但跡不逮意,聲過其實”。姚評“至如長康之美,擅高往策,嬌然獨歩,始終無雙。有若神明,非庸識之所能效,如負日月,豈末學之所能窺?荀衛(wèi)曹張,方之蔑矣。分庭抗禮,未尼其人,謝云聲過其實,良可于邑。列于下品,尢所未安。其乃情有抑揚,畫有善惡”。姚氏對繪畫內容的要求“傳千祀于亳翰”具有教育意義,謝赫儒家思想留存在《古畫品錄》中,其序言“圖繪者,莫不明勸戒,著升沉,千載寂寥,披圖可覽“。“《續(xù)畫品錄》繼之,“夫丹青妙極,未易言盡,雖質沿古意,而文變今情。立萬象于胸懷,傳千祀于毫翰。故九樓之上,備表仙靈,四門之墉,廣圖賢圣”。從這行文字中我們能體會到古人對繪畫功能的要求,在自我精神得到大愉悅的同時其作品內容應該具有社會意義。而繪者在創(chuàng)作過程中心性的流露,應以“立萬象于胸懷”立意立相,而后幻繪真貌。“輕重微異,則奸鄙革形;絲發(fā)不從,則歡慘殊觀。加以頃來容服,一月三改;首尾未周。俄成古拙;欲臻其妙,不亦難乎”?姚最認為繪畫不易,須要有“天挺命世,幼稟生知,學窮性表,心師造化,非復景行所希涉”。天賦與后學積累是通往藝術之路,“心”是胸懷,“立萬象”是造化,師“心師造化”與唐代張操“外師造化,中得心源”是有同意,其實不然,姚氏立論源于儒家思想社會擔當所提出的,而張操則是莊子“心齋”“坐忘”思想中產生。《續(xù)畫品錄》中認為品評者耍有廣博的知識,“夫丹青之妙,未易言盡,凡斯緬邀,厥跡難詳。今之存者,或其人冥滅,自非淵識博見,熟究精粗,擯落蹄簽,方窮至理。但事有否泰,人經盛衰。或弱齡而價重,或壯齒而聲遒。故前后相形,優(yōu)劣鮮錯”。又“性尚分流,事難兼善。攝方趾之跡易,不知圓行之步難,遇象谷之風翔,莫測呂梁之水蹈。雖欲游刃,理解終迷;空慕落塵,未全識曲”。兩段論述,姚最說明了品評與批評更是不易,歷史久遠畫家與作品都是難以考證,會出現(xiàn)各類問題,品評者須要淵識博見,體會到畫家創(chuàng)作中的藝術態(tài)度及技道奧妙,用發(fā)展的眼光觀察體會藝術形式及其風格的美,這樣才不會因為自己的知識及審美趣味上的好惡,造成品評上的偏誤。

《宮苑圖軸》 唐 李思訓 故宮博物院藏

謝赫《古畫品錄》,陳姚最的《續(xù)畫品》皆未錄及山水畫,《歷代名畫記》卷五記戴逵子勃“有父風。孫暢之云山水勝顧”。張彥遠云“一門隱遁,高風振于晉宋”。可以說他們的生活與性格也是隱逸的,與宗、王相同。唐人裴孝源《貞觀公私畫史》所記載魏晉人山水畫作,讀來生凝。其藝術價值未必如此,雖然戴氏父子能畫真山環(huán)水,但決不能勝宗、王,而宗、王亦以人物畫創(chuàng)作為主。唐沙門彥悰《后畫錄》序記錄了魏晉止于貞觀九年以前畫家二十六人,其中僅有隋江志“模山擬水,得其真體”,及隋展子虔“亦長遠近山川,咫尺千里”。《后畫錄》記載,我們推之山水畫有可能到了隋代才真正從技達境,呈現(xiàn)了豐富。朱景玄《唐朝名畫錄》,著錄了多名山水畫家及作品,從記錄上看此時尚山水、松石、樹木尚未分出門類,林泉之意尚未形成,大概到了中唐五代后完成。宋劉道醇《五代名畫記?遺》僅列山水、木屋兩門,而在其《圣朝名畫評》中,則列山水林木一門,這說明其它門類尚未統(tǒng)一于繪畫作品中。《歷代名畫記》卷一《論畫山水樹石》謂:“魏晉以降,名跡在人間者,皆見之矣。其畫山水,則群峰之勢,若鈿飾犀櫛。或水不容泛,或人大于山,率皆附以樹石,咉帶其地。列植之狀,則若伸臂布指。詳古人之意,專在顯其所長,而不守于俗變也。國初二閻,善美匠學。楊、展精意宮觀,漸變所附。尚猶狀石則務于雕透,如冰凘斧刃。繪樹則刷脈鏤葉,多棲梧菀柳,功信愈拙,不勝其色。吳道玄者,天付勁毫,幼抱神奧,往往于寺畫壁,縱以怪石崩灘,若可捫酌。又于蜀道寫豹山水。由是山水之變,始于吳,成于二李,樹石之狀,妙掌摸色。中遺巧飾,外若混成。又若王右丞之重深,楊仆射之奇贍。朱審之濃秀,王宰之巧密,劉商之取象。其余作者非一,皆不過之”。張彥遠云“山水之變,始于吳,成于二李”。故在其卷九吳道玄條謂“因寫蜀道山水,始創(chuàng)山水之體,自為一家”。朱景玄《唐朝名畫錄》載“天寶中,明皇忽思蜀道嘉陵江水,遂令吳生寫之。及回,帝問其狀。奏曰,臣無粉本,并記在心。后宜令于大同殿壁圖之,三百余里山水,一日而畢。李思訓圖之,累月才畢”。這一則記,說明了吳道子的繪畫重氣象精神,得山水真境與胸中意象融匯貫通,駆筆成勢,一揮而就,我們今天雖然看不到大同殿上的壁畫,但是吳氏在創(chuàng)作中的激情與澎湃,歷歷在目。故吳道玄畫以氣盛,然山川趣靈未必質厚。李將軍則是圖畫真山錦水,查地理之貌,江岸實景,于巒峰險壑中得沉靜安隱之勢,化壁上奇觀,以金碧青綠入畫,筆墨豐富,色澤如霞蔚之美。而此法為后世中國山水畫之發(fā)展奠定了皴染之基礎,彌補了荊浩所論的“有筆無墨”之不足”。張氏對繪畫理解與認識,在人物方面基本以六法氣韻生動為標準,或直透繪畫本質,恰與莊子精神銜合。魏晉繪畫蘊藏習氣及纖細的生活情調,而唐人生活氣象廣大,因此品評準繩有所變化,與魏晉拉開距離,直入作品與人格之中,探其本源,而后論之。這是畫論史上的一個大的發(fā)展。《歷代名畫記》所論,“或問余曰,顧陸張吳用筆如何?對曰,顧愷之之跡,緊勁聯(lián)綿,循環(huán)超忽。調格逸易,風趨電疾。意存筆先,畫盡其在,所以全神氣也”。意存筆先,實是論畫極處,為后世畫道之航燈,亦多為引之。“物藏靈府”而后能意在筆先,以形得神,物體神化,以有限之筆墨顯現(xiàn)全物之神、氣。張彥遠對形、神、似作了精辟的論述,“不患不了,而患于了,即知其了,亦何必了,此非不了也。若不識其了是真不了也“。論張僧繇“筆才一二,像已應焉”,一二筆亦能神形畢現(xiàn),相融像中,亦是論處。“夫畫者成教化,助人倫,窮神變,測幽微。與六籍同功,四時并運。發(fā)于天然,非由述作”。闡述了繪畫的社會教育性與人們生活中的藝術功用性,這是與張氏在繼承儒家傳統(tǒng)觀念相關。“發(fā)于天然,非由述作”,是面對自然大美的無限追求,而“非由述作”則是對藝術創(chuàng)作意義的忽略。然而在大自然中發(fā)現(xiàn)了“神變”與“幽微”,這便使第一自然在轉化為第二自然過程中美的人文價值成立,在“窮”與“測”的思考中完成了藝術的再創(chuàng)造。劉彥和《文心雕龍》,“道沿圣以垂文,圣因文而明道”(《原道篇》)。正是論處耳。

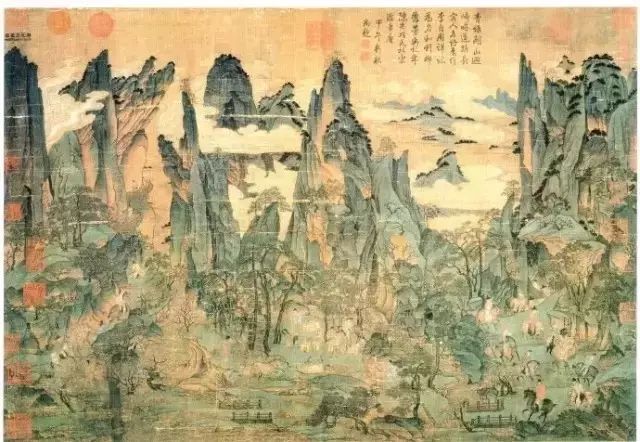

《明皇幸蜀圖軸》 唐 李昭道 宋摹本 臺北故宮博物院藏