國畫一詞起源于漢代,漢朝人認(rèn)為中國是居天地之中者,所以稱為中國,將中國的繪畫稱為“中國畫”,簡稱“國畫”。

在中國畫中,有一些詞匯的出現(xiàn)頻率很高,了解和掌握這些術(shù)語,有助于我們更好地欣賞中國畫的美。

一、絹本

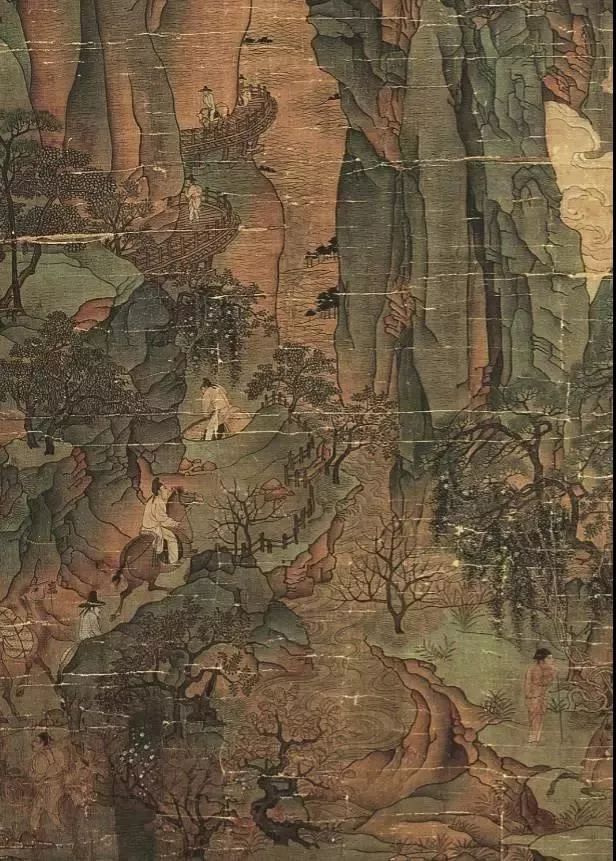

絹,在國畫中讀四聲,常被誤讀成一聲。繪在絹、綾、絲織物上的字畫,稱為絹本,在畫面中能看到明顯的橫豎交錯的紡織痕跡。代表作是北宋范寬的《溪山行旅圖》。區(qū)別于絹本,紙本是在國畫中最常使用的材料。以紙為底,所繪制的就稱之為紙本。

二、設(shè)色

設(shè)色這個詞經(jīng)常與“絹本”、“紙本”合用,出現(xiàn)在國畫的基本信息展示牌中。設(shè)色就是國畫中暈染彩色的意思,一般畫面中只要出現(xiàn)彩色,就可以說是設(shè)色作品。與設(shè)色相反的是“水墨”,指畫面中不出現(xiàn)彩色,或者極少出現(xiàn)彩色的,以墨色為主繪制的作品。

三、人物畫

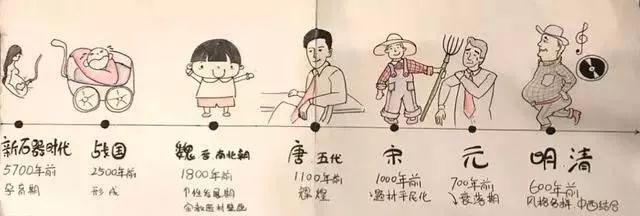

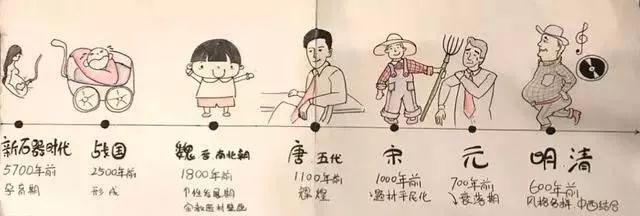

人物畫是以人物形象為主體的繪畫的通稱。中國的人物畫比山水畫、花鳥畫出現(xiàn)得早,大體分為道釋畫、仕女畫、肖像畫、風(fēng)俗畫、歷史故事畫等。為了便于理解,我們把人物畫的發(fā)展與人類生命相對比,理出一條發(fā)展的脈絡(luò)。

新石器時代:新生命的孕育。主要是以舞蹈紋盆為代表。

戰(zhàn)國時代:嬰兒出生。以最早的人物畫《人物龍鳳圖》為代表。

魏晉南北朝時代:孩子的個性發(fā)展期。以東晉顧愷之的《洛神賦圖》為代表。

唐、五代時期:事業(yè)成功的成熟男子。人物畫的巔峰期,以南唐顧閎中的《韓熙載夜宴圖》為代表。

宋代:退休的人。這一時期注重花鳥魚山水,而人物常充當(dāng)山水中的點景。

元代:病痛的老年人。這一時期的山水畫發(fā)展得非常好,人物畫的重要性在持續(xù)走下坡路

明清時代:晚年找到了自己業(yè)余愛好,越活越精彩的人。這一時期的人物畫風(fēng)格越來越多種多樣,中西結(jié)合,畫得也很精彩,比如清朝冷枚的《春閨倦讀圖》。

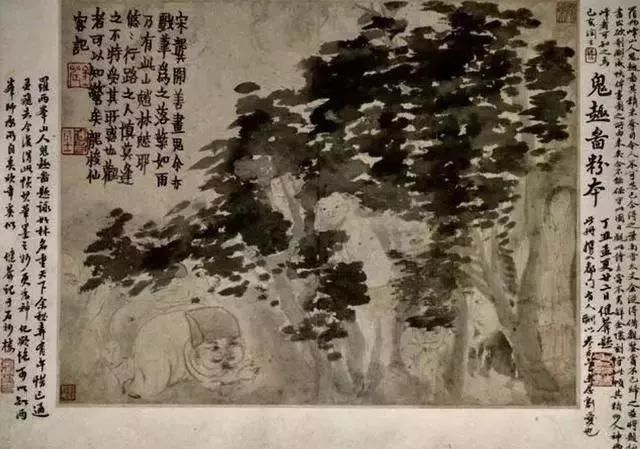

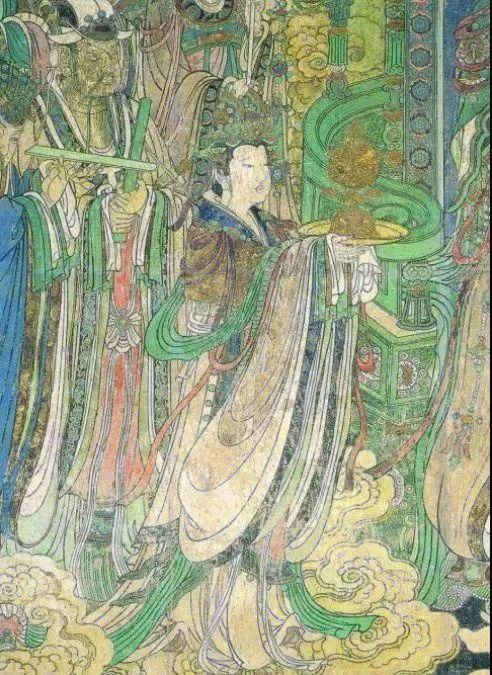

四、道釋畫

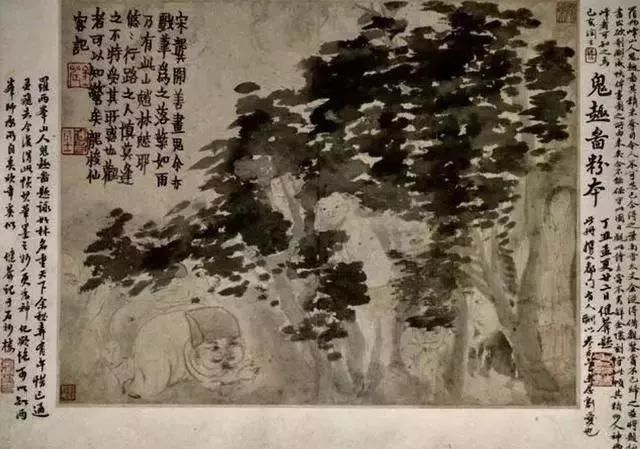

道釋畫常被誤會成道教的畫,但其實它是以道教、佛教(釋教是佛教在中國的別稱)為內(nèi)容的繪畫。其中不僅包含人,還包含高僧大德、神和鬼怪。顧愷之、展子虔、吳道子、金農(nóng)、張大千都是道釋題材的繪畫高手。道釋畫的代表作是清中期揚州八怪之首,金農(nóng)的《鬼趣圖粉本》。

五、仕女畫

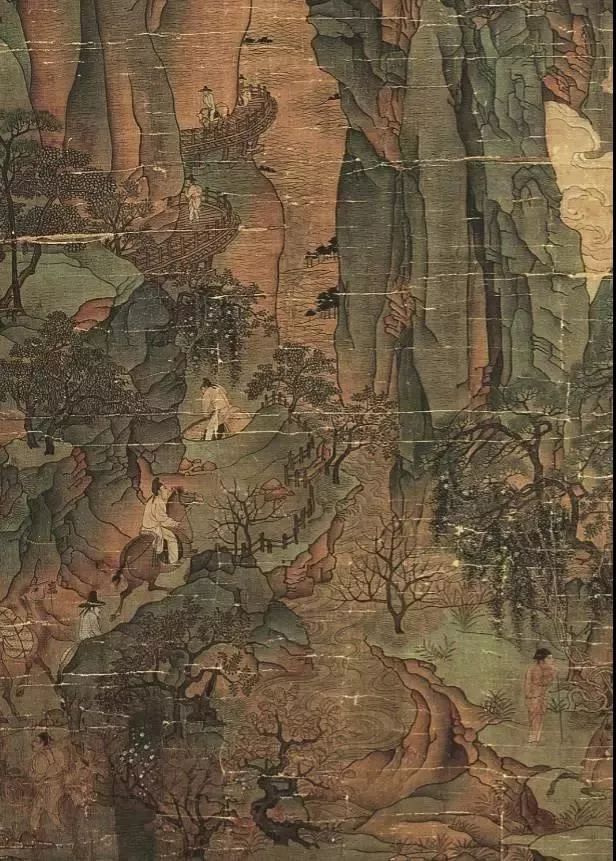

仕女畫是人物畫的一種,有的也可以寫作“士女畫”。原指以封建社會中,上層士大夫和婦女生活為題材的中國畫。后為人物畫科中,專指描繪上層婦女生活為題材的一個分目。再到現(xiàn)在,概念已經(jīng)拓寬到指一切以女性為主題的國畫作品。代表作是張萱的《虢國夫人游春圖》。

六、山水畫

山水畫是中國畫的一種,以描寫山川自然景色為主體的繪畫。山水畫在魏晉、南北朝已逐漸發(fā)展,但仍附屬于人物畫,主要作為背景的居多。

隋唐始獨立,形成真正意義上的山水畫,留存最早的是展子虔《游春圖》,其次還有李思訓(xùn)的金碧山水,王維的水墨山水,王洽的潑墨山水等。

五代、北宋山水畫大興,作者紛起,如荊浩、關(guān)仝、李成、董源、巨然、范寬、許道寧、燕文貴、宋迪、王詵、米芾、米友仁的水墨山水,以及王希孟、趙伯駒、趙伯驌的青綠山水,南北競輝,達到高峰,從此成為中國畫中的一大畫科。

元代山水畫趨向?qū)懸猓蕴搸崳瑐?cè)重筆墨神韻,開創(chuàng)新風(fēng);明清及近代,續(xù)有發(fā)展,亦出新貌。表現(xiàn)上講究經(jīng)營位置和表達意境。傳統(tǒng)分法有水墨、青綠、金碧、沒骨、淺絳、淡彩等形式。

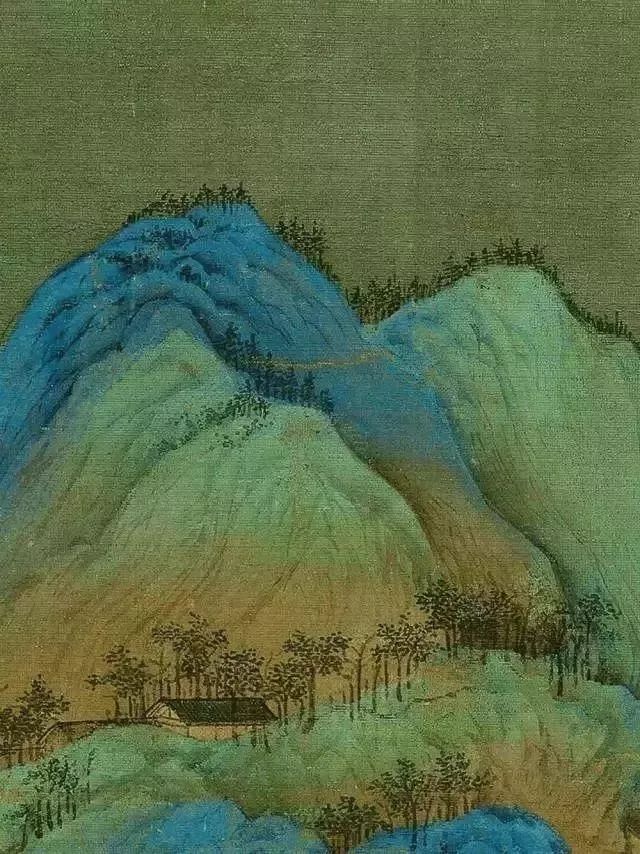

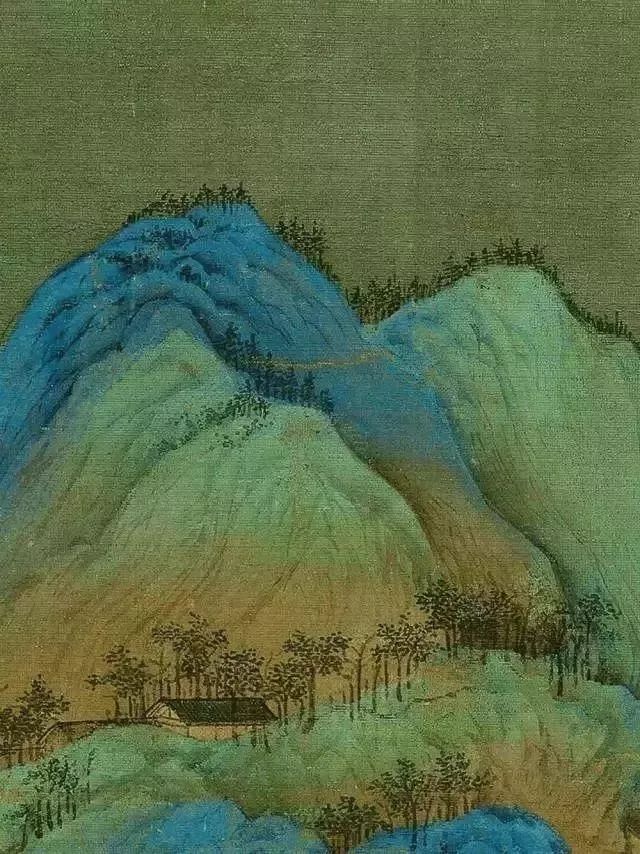

七、青綠山水

青綠山水是山水畫的一種,主要用礦物質(zhì)石青、石綠作為主色。中國的山水畫,先有設(shè)色,后有水墨。所以說,青綠山水出現(xiàn)得比水墨山水更早。

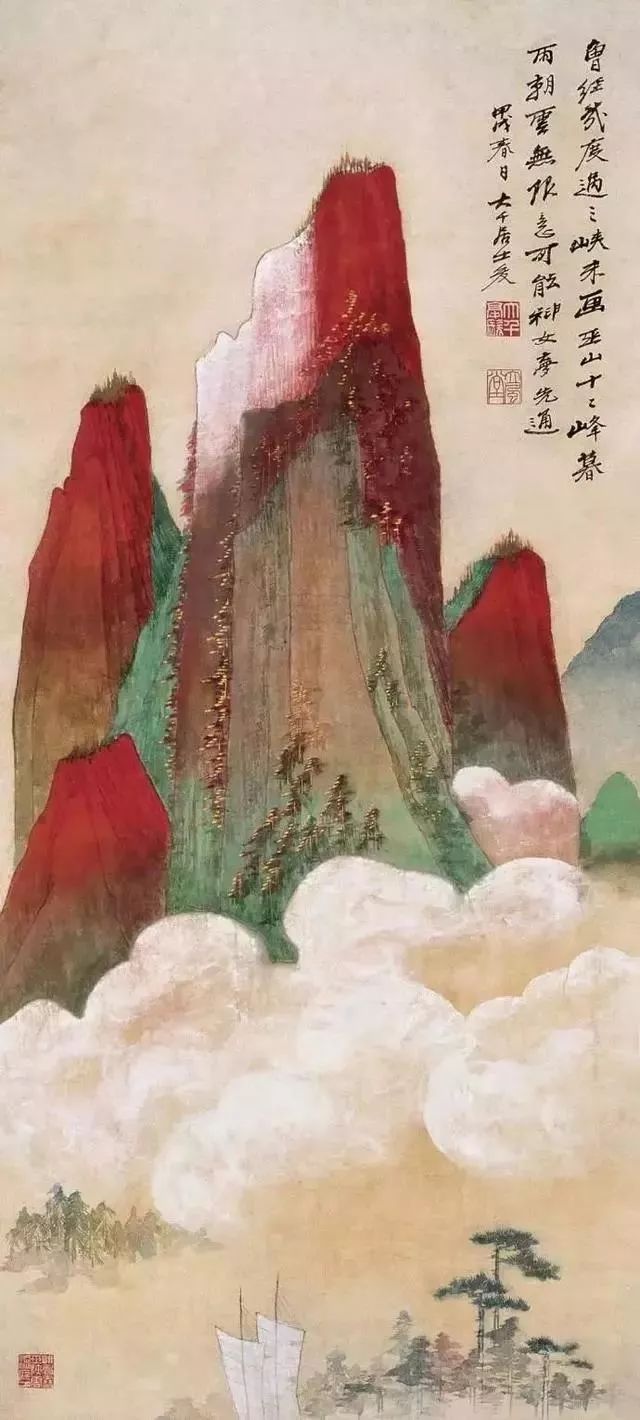

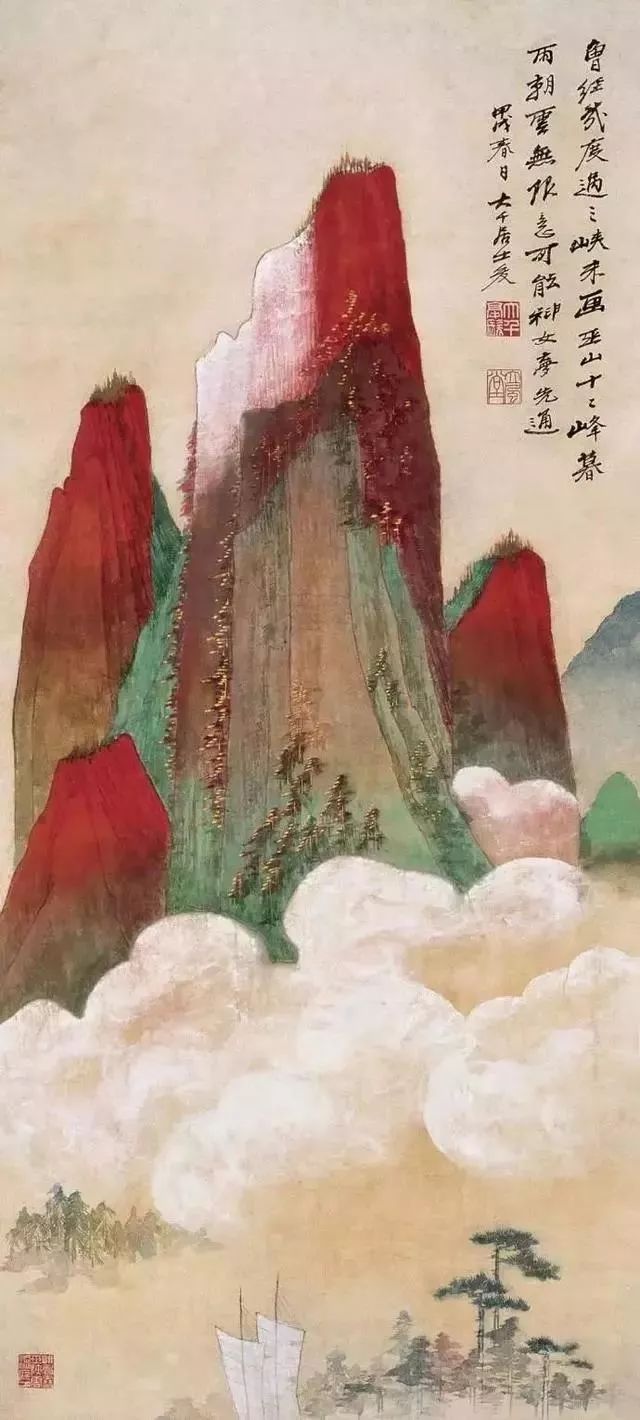

八、金碧山水

習(xí)慣上我們把用泥金、石青和石綠作為主色顏料的山水畫,稱為“金碧山水”。而金碧山水是青綠山水中最輝煌的一種。存世最早的山水畫是展子虔的《游春圖》,它是青綠山水,更是金碧山水。近現(xiàn)代還有大家熟悉的張大千的《華山云海圖》。

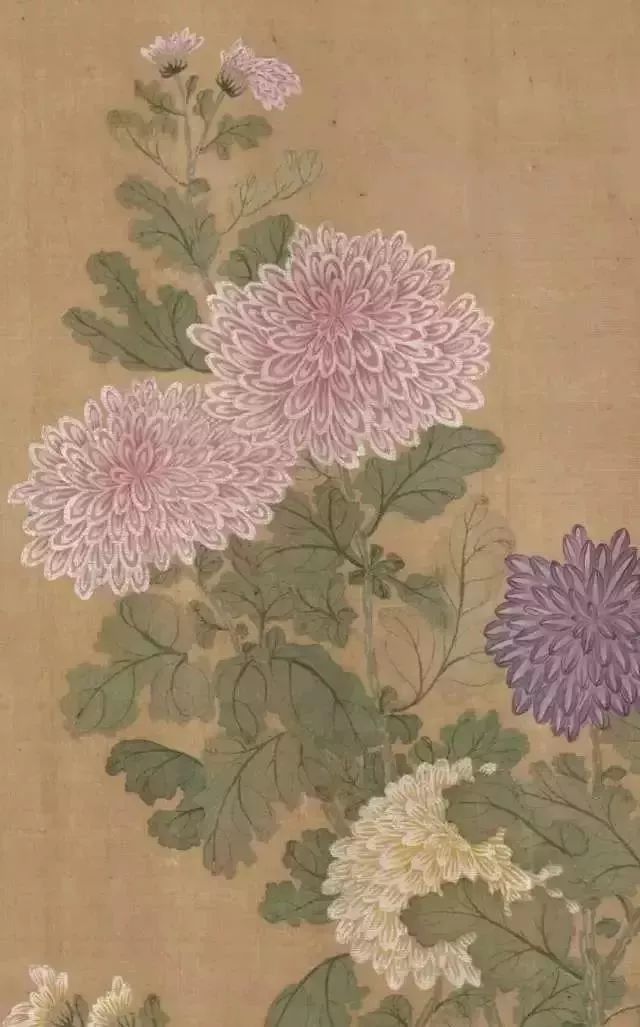

九、折枝

折枝是花卉畫法的一種。畫花卉不寫全株,只畫從樹干上折下來的部分花枝,故而得名。宋元雖在花鳥畫中已有畫折枝的構(gòu)圖,但盛行卻在明清之際。扇頁之類的小品花卉畫,往往以簡單折枝經(jīng)營構(gòu)圖,彌覺雋雅。代表作是清代宮廷畫家冷枚的《春閨倦讀圖》。

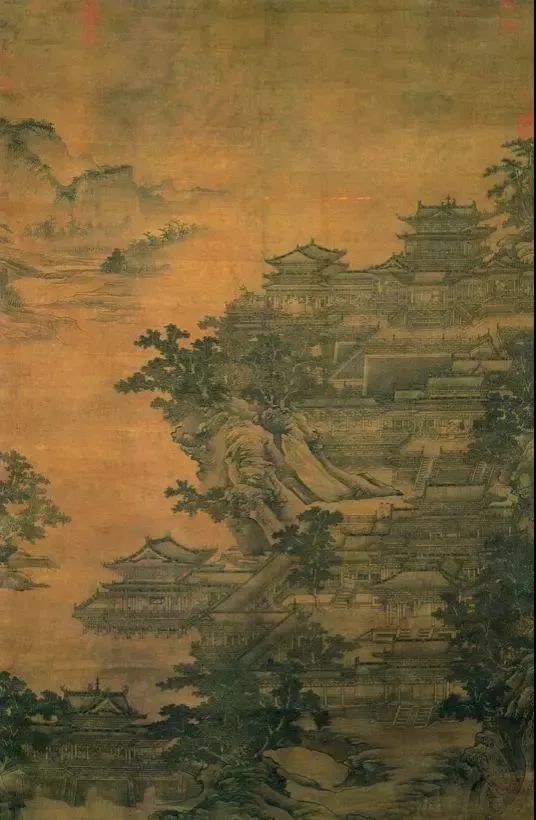

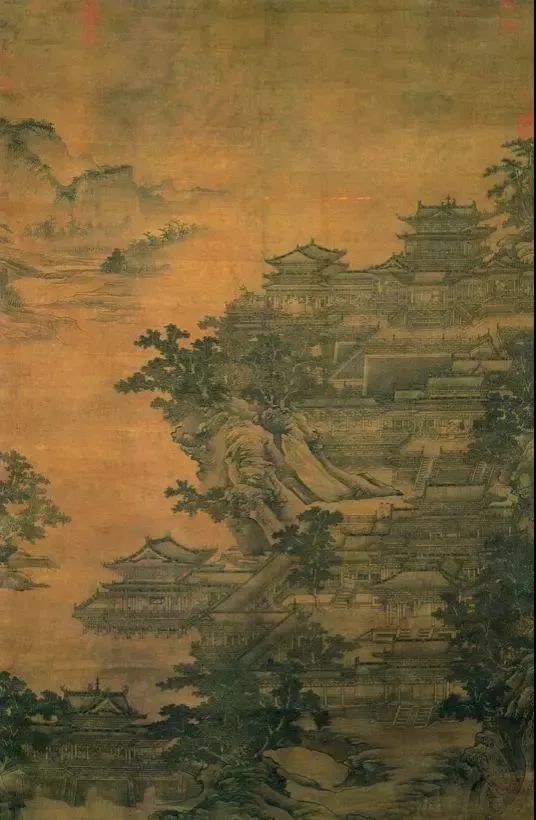

十、界畫

界畫在明清近現(xiàn)代宮廷作品中常見到,指以宮室、樓臺、屋宇等建筑物為題材的繪畫。界畫即“界劃”,指用界筆直尺劃線的繪畫方法。界畫中的建筑,線條可以筆直,非常有規(guī)律。代表作是元代李容瑾的《漢苑圖》。

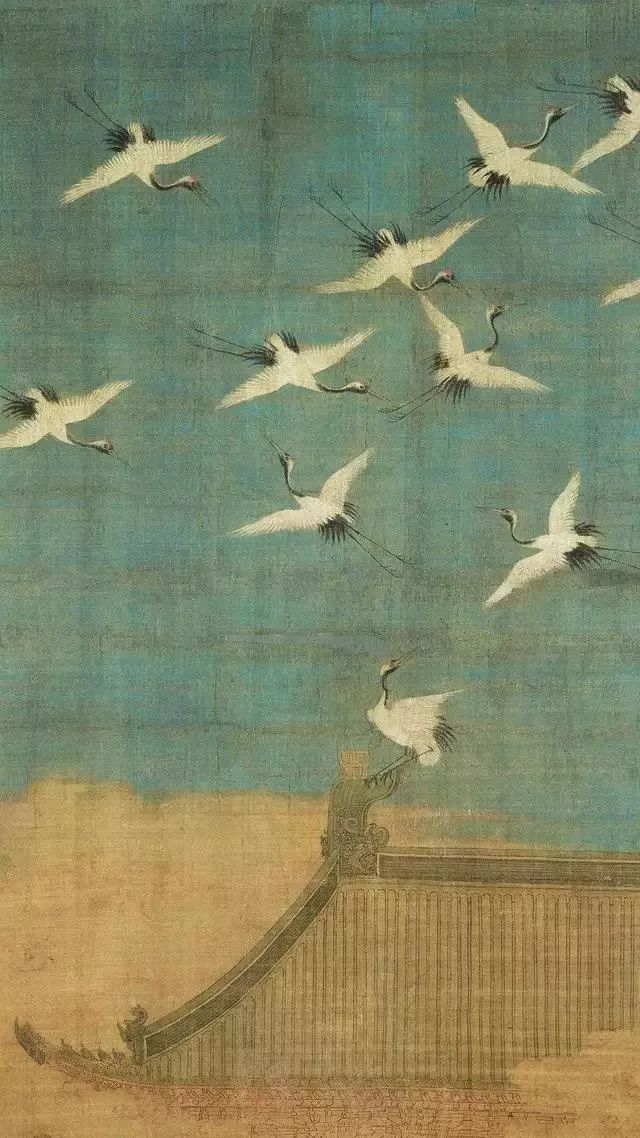

十一、工筆和寫意

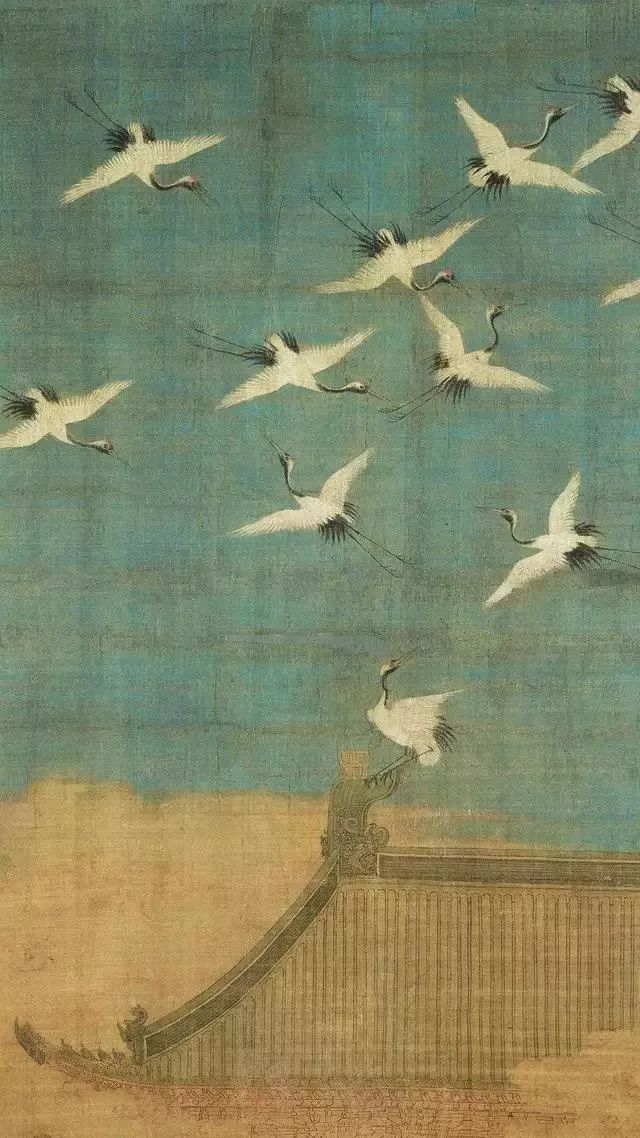

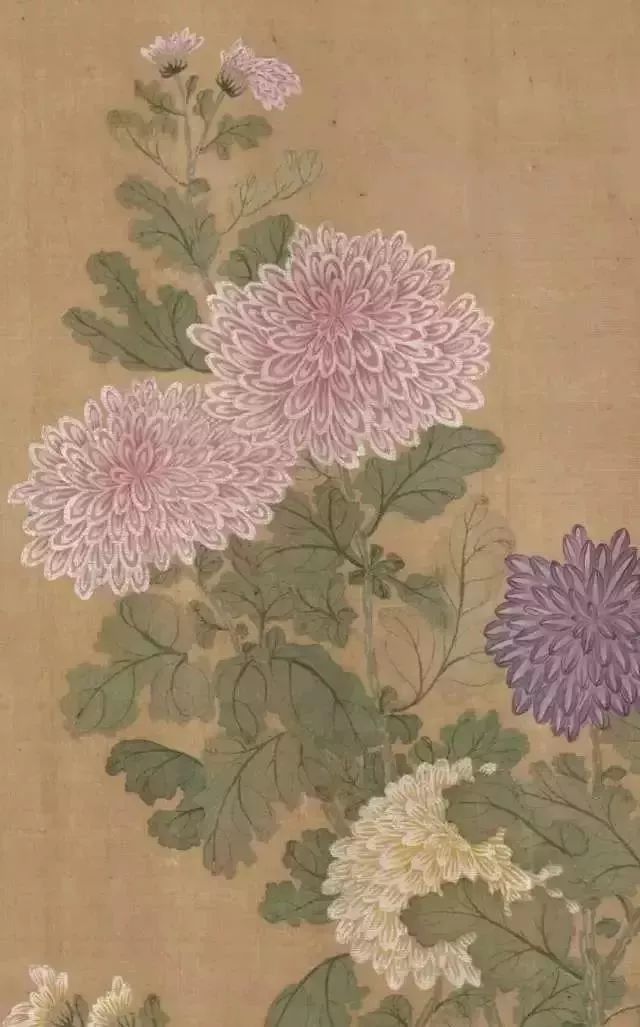

工筆是中國畫欣賞中,出現(xiàn)率非常高的知識類名詞。“工筆”和“寫意”都是中國畫技法名。工筆屬于工整細致一類密體的畫法。宋代的院體畫,如北宋宋徽宗著名的的《瑞鶴圖》、明代仇英的人物、清代沈銓的花鳥走獸畫都值得一賞。

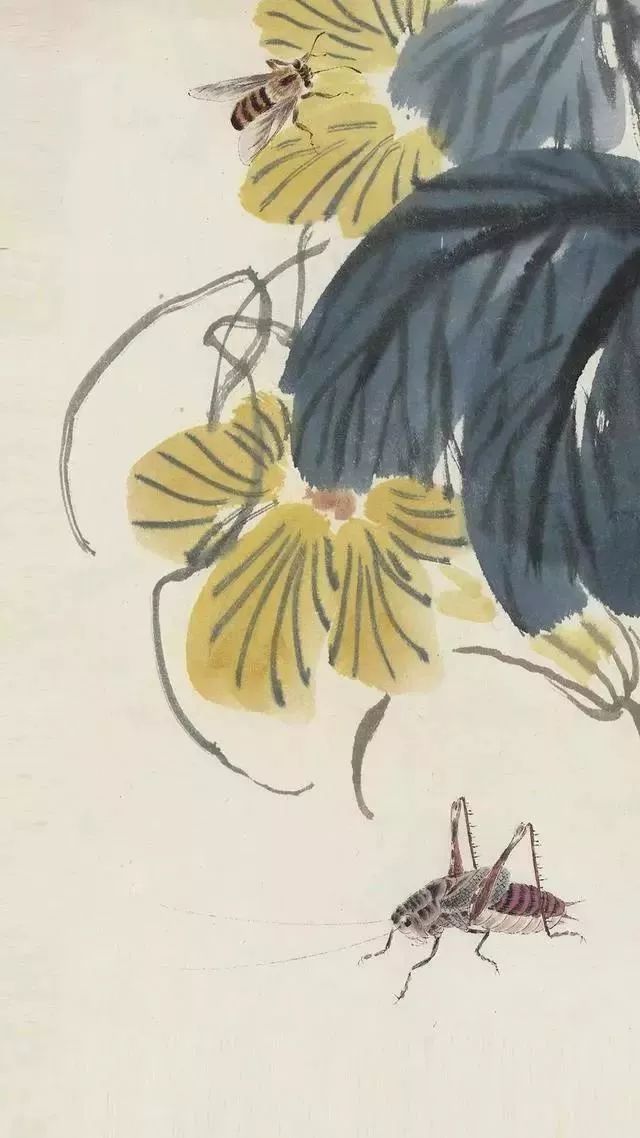

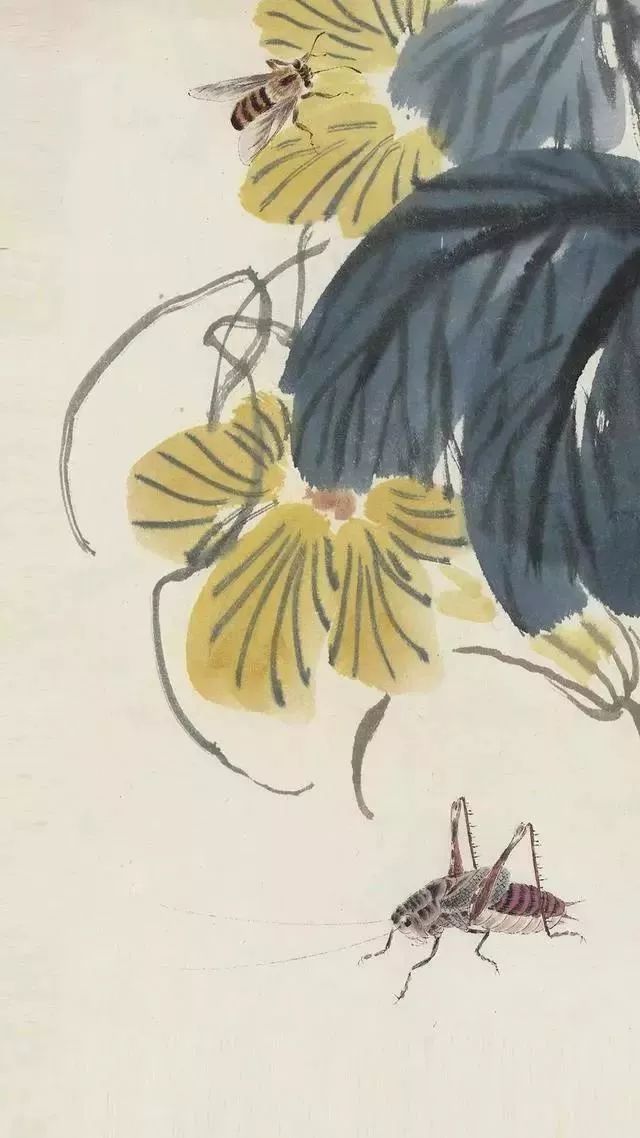

寫意即通過簡練概括的筆墨,著重描繪物象的意態(tài)神韻。如南宋梁楷、法常,明代陳淳、徐渭,清初朱耷等,擅長寫意。了解寫意畫,可以找找齊白石的作品,他有的作品中又有寫意,又有工筆。比如其草蟲冊頁中,草蟲通常是工筆的,而草蟲周圍的花草基本都是寫意的。

十二、沒骨

沒(mò)骨,也是一種按繪畫技法分類的名稱,風(fēng)格精細,多為彩色。但區(qū)別于工筆的是,沒骨不用墨線為骨,直接用彩色描繪物象,所以得名。

十三、粉本

中國古代繪畫施粉上樣的稿本,換句話說,就是“小草稿”。這與西方繪制大型油畫前,要畫個素描稿,看一下大概效果,是一樣的意思。

十四、小品

不同于舞臺上的小品演出,“小品”在國畫中有特定的意思,指的是中國畫畫家比較自由抒情的作品,隨意之作,思想上沒有過多的拘束,往往藝術(shù)水平達到較高境界。尺幅一般不大,具有小中見大、雋永警辟的特色。

小品作品中,最具有代表性的是宋人小品畫,是宋代繪畫藝術(shù)的縮影。這些小品,有些原先可能是宮殿中配置在屏風(fēng)上的裝飾畫,或者是畫在紈扇上的裝飾畫,因其藝術(shù)品質(zhì)非常高,被人收集在一起裝裱起來。代表如南宋四大家之一馬遠的《梅石溪鳧圖》。

十五、款識

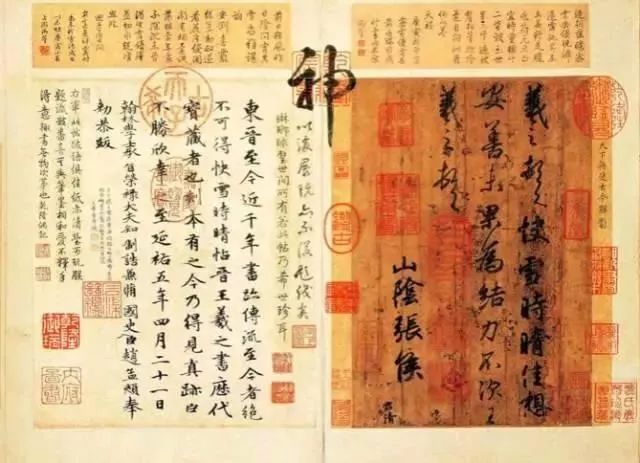

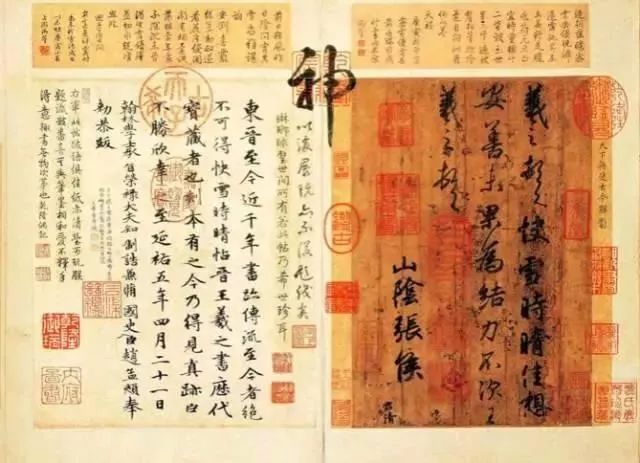

這兩個字,在品古書畫時一定會用上。在書、畫上的款識,也稱“題款”或“款題”,指在書畫作品正文之外所題寫的文字、印章、甚至是花押,例如宋徽宗的“天下一人”花押。文字內(nèi)容則通常為姓名、時間、地點。

“詩書畫印不分家”的印,也是要通過款識的形式在書畫作品中體現(xiàn)出來。自元、明、清以來,書畫家們越來越重視署款的作用,并刻意追求款識的藝術(shù)效果,因而有“妙款一字抵千花”之說。

盡管畫面、正文是書畫作品的主體,決定著作品的優(yōu)劣、層次,但款識,特別是署款(正文以外,所寫的文字)處理的好壞,將明顯地影響通篇的藝術(shù)效果。一個反例是王羲之《快雪時晴帖》的唐摹本,被乾隆皇帝密密麻麻蓋了幾十個章。

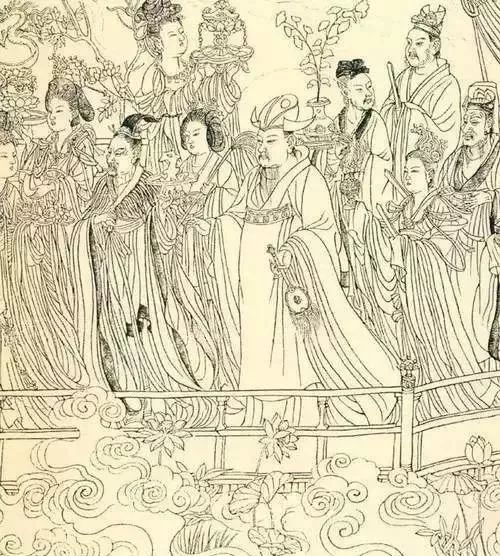

十六、曹衣出水和吳帶當(dāng)風(fēng)

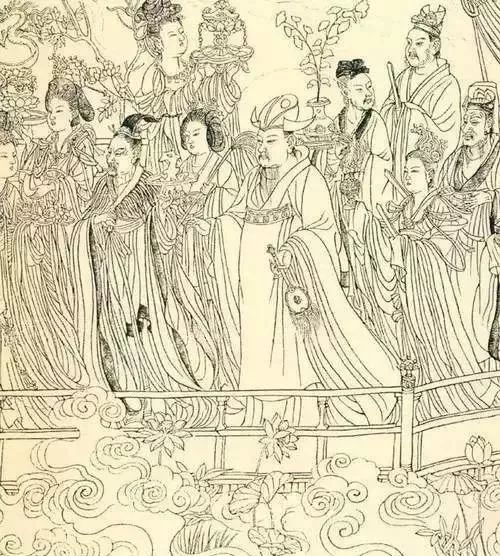

“曹衣出水”是與"吳帶當(dāng)風(fēng)”相對的一個概念,主要是指古代人物畫中衣服褶紋的兩種不同的表現(xiàn)方式。前者筆法剛勁稠疊,所畫人物衣衫緊貼身上,猶如剛從水中出來一般;后者筆法圓轉(zhuǎn)飄逸,所繪人物衣帶宛若迎風(fēng)飄曳之狀。

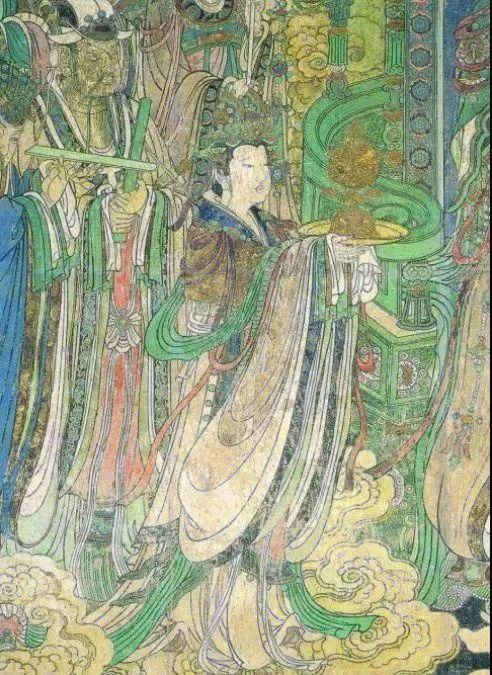

十七、春蠶吐絲

春蠶吐絲用于形容線描人物畫的特征。古人稱顧愷之的線描,宛如“春蠶吐絲”。能畫出細韌柔和,連綿不輟的視覺效果。描法中,與“春蠶吐絲”最不同,但也被廣泛應(yīng)用的是“鐵線描”。“鐵線描”非常剛毅。上面這幅《永樂宮壁畫》,既有“春蠶吐絲”,又出現(xiàn)了“鐵線描”。兩者感覺不同,可以試著找找看。

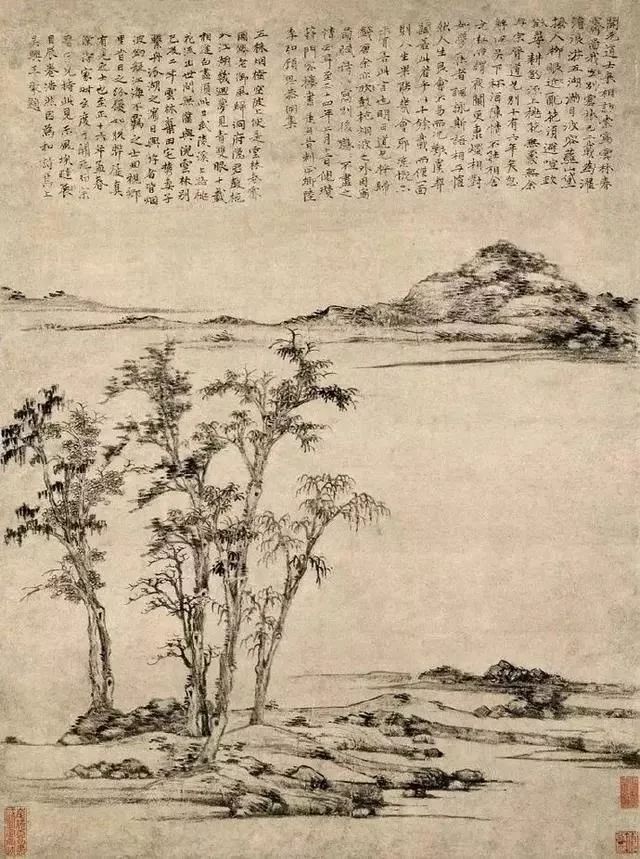

十八、墨色五分

“墨色五分”在講水墨作品時經(jīng)常用到,語出唐代張彥遠《歷代名畫記》:“運墨而五色具”。例如水墨山水是通過不同比例的水和墨的調(diào)和,出現(xiàn)不一樣的灰和黑色變化,是多層次的濃淡干濕。

“五色”是哪五色?說法不一,大多是說:焦、濃、重、淡、清;也有的認(rèn)為應(yīng)該說成:濃、淡、干、濕、黑;也有加“白”,合稱“六彩”的。實際上指的就是墨色運用上的豐富變化。理解起來不用太機械,不要認(rèn)為墨和水只能調(diào)出五種變化,其實變化應(yīng)該更多。代表作如元代王蒙的《青卞隱居圖》。

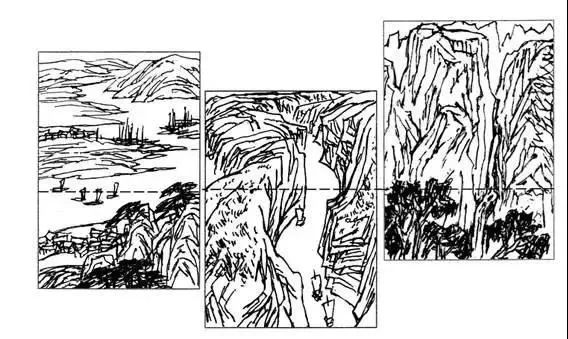

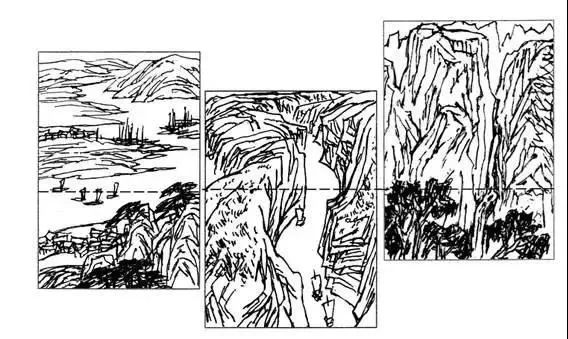

十九、三遠

“三遠”是在欣賞山水畫時,幾乎逃不掉的一個詞。北宋郭思纂集的《林泉高致》中,記載其父郭熙說的三遠:高遠、平遠、深遠。自山下而仰山顛,謂之高遠;自山前而窺山后,謂之深遠;自近山而望遠山,謂之平遠。

高遠也就是現(xiàn)在說的仰視;平遠也就是現(xiàn)在說的平視;深遠也就是現(xiàn)在說的俯視,再加上眺望。

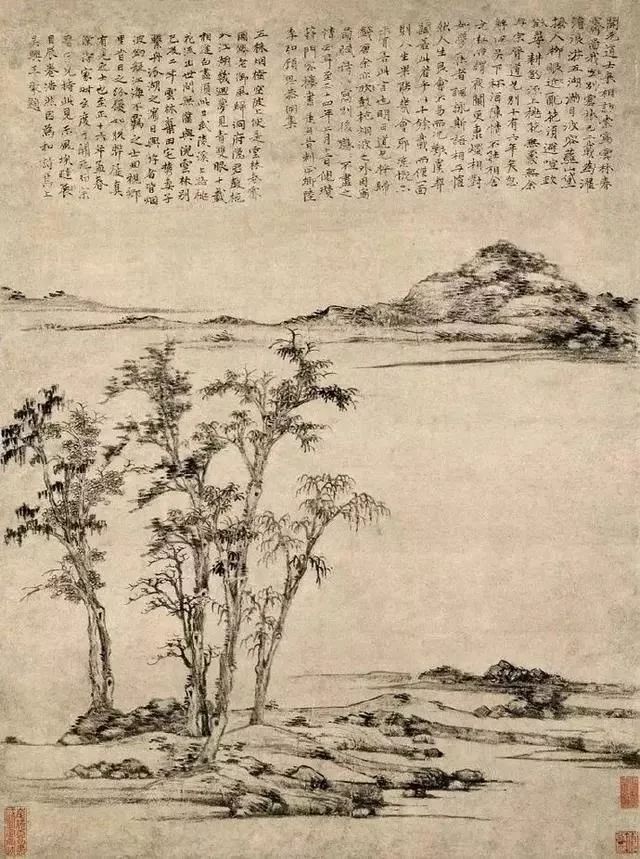

二十、留白

留白是中國藝術(shù)作品創(chuàng)作中常用的一種手法,極具中國美學(xué)特征。留白指的是書畫藝術(shù)創(chuàng)作中,為使整個作品畫面、章法更為協(xié)調(diào)精美,而有意留下相應(yīng)的空白。有的是為了表現(xiàn)冰雪、月亮等事物;有的是為了為觀眾留有想像的空間。

(圖片來源于文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)評論)