行書技法淺談

來源:中國書畫網 作者:張璋

一、行書技巧淺說

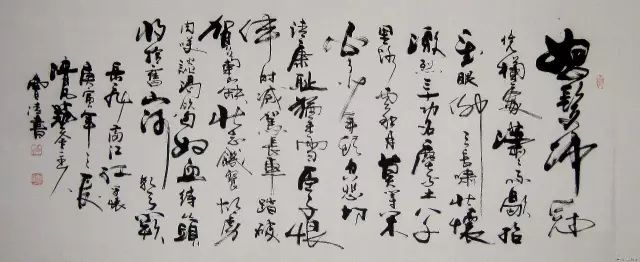

學習行書,首先需要有一定的楷書基礎。行書的用筆技巧,比較起楷書來,顯得更為復雜一些。有些是屬于繼承楷書用筆的技巧,有些是屬于它自己的獨特的用筆技巧。概括起來其筆法特點主要有以下表現:首先,行書用筆技巧同時兼有楷書和草書用筆技巧兩個方面的內容。其次,楷書用筆常常以中鋒為主,而行書用筆則常常是中鋒與側鋒互相并用,順勢落筆和露鋒入紙者居多,“中鋒取勁,側鋒取妍”是行書用筆技巧的主要表現方面。

再次,行書又能廣泛吸納草書的用筆技巧,使自己的筆法顯得比楷書尤為簡捷明了,點畫與點畫之間的筆意和牽絲往來十分明顯,常常引發于起筆和收筆之間,是點畫與點畫之間、字與字之間、行與行之間取得聯系的主要表現手段。就具體的方法來說,行書又常常習慣于以草書的使轉之筆來代替楷書的方折用筆,在圓轉柔韌之間又可見其柔中有剛的韻味。無論是運筆速度,還是黑白布局都相當隨意,貴在沉著痛快和遒勁,貴在起承轉合毫不懈怠。

作行書法,首先應該在每個點畫的起筆處,好好作一番研究,是藏鋒起筆還是露鋒起筆,都要仔細分析推敲。此外,還要仔細研究它的收筆方法,是回鋒收筆還是出鋒收筆,既要送得出,又要留得住,行筆既不可流滑,又不可虛尖裸露。藏、露、回、出四法,不管你是用什么鋒來寫,都要做到筆筆相顧盼,筆筆相呼應。當我們注意到了行書的筆法特點以后,我們還必須要認真注意到行書的結體特點。

行書結體的原則,大致應該把握以下幾點。首先,我們應該明白行書是一種動態性書法。我們大家都知道 ,楷書是靜態性書法,它的結體特點是以“平正”為主。而行書則不同,它是動態性書法,它的結體特點既要有繼承楷書結體“平正”的一面,更要有破楷書結體“平正”的一面,最終呈現出行書結體要達到“欹正相錯”的境界。然而,行書結體在要求“欹正相錯”的時候,仍然要堅持重心平穩的原則。

什么叫欹正相錯?這里面的“正”,指的是平正。這里面的“欹”,指的是不平正,即有所歪斜。什么叫“有所歪斜”?“有所歪斜”講的是在平正的基礎上,要有所突破。行書結體既要破正,但又必須要做到歪而不倒。這就好比雜技團里的雜技節目一樣,每個動作都異常驚險的,但每個動作都能化險為夷。也就是說,行書結體既要“寓平于險”,又要“寓險于平”,這是一個矛盾的兩個方面,既是對立的,又是統一的。其次,行書結體還要注意修短合度、疏密得宜。行書結體與楷書不一樣,它具有廣泛的自由度。字群在組合的時候,有的字可大,有的字可小;有的字可長,有的字可短;有的字可窄,有的字可寬;有的字可疏,有的字可密;有的字可開,有的字可合;有的字可正,有的字可欹。其變化萬千之手段,是人們難以預料的。大小、長短、寬窄、疏密、開合之比,有時要達到一比三以上。再次,行書結體貴在變化,其基本法則也不外乎“形隨勢變、同字異構”兩個方面。

行書結體要求趨于自然,在一幅作品中,大凡相同的字或字形相近的字,都應該做到不相重復。行書講變化,但在千變萬化之中,仍要注意不離開規矩法度,仍要注意合乎情理。再怎么變,也要做到變不怪異,再怎么隨心所欲,也要做到協調和統一。也就是說,寫行書即要做到有膽有識而不被法度所束縛,又要做到防止生硬造作而不合乎規范和法度。

二、行書流派淺說

1、二王行書的概念。書法史上的二王,指的是東晉時期的王羲之(307-365)和王獻之(344-386)父子二人。晉代是我國書法史上的一個重要時期,其中王羲之和王獻之父子,是晉代最杰出的代表。尤其是他們開創的行書流派,是我國歷朝歷代的行書源頭。王羲之行書偏于行楷,王獻之行書偏于行草。王羲之行書用筆內擪,以骨力洞達勝出。王獻之行書用筆外拓,以筋力中圓勝出。王羲之行書大致可以分為三類。

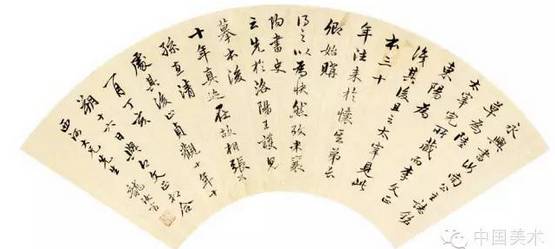

第一類為尺牘書法,如《王羲之傳本墨跡》等,這是王羲之行書作品中數量最多的一類(圖1-5)。第二類為行楷作品,如天下第一行書的《蘭亭序》(圖6),是其行書作品中筆墨技巧最為嚴謹精到的一類。第三類為后人集字作品,如懷仁堂集字《王羲之圣教序》(圖7)。王羲之行書用筆流暢圓轉,從容平穩,醇厚典雅,細膩流美,富于變化,氣韻生動,耐人尋味。學習王羲之行書成功與否的標志,看你能否獲得王羲之那細膩的用筆動作和氣韻生動、耐人尋味的線條效果來。王獻之是王羲之的第七個兒子,其書法早些時候師從父法,爾后師從張芝,并能自成一體,且與父齊名,后世稱之為“二王”。其傳世作品有《中秋帖》、《鴨頭丸帖》等(圖8-9)。王獻之行書神韻清雅灑脫,用筆隨意自如,對后世影響很大。尤其是宋代米芾,從小王的行書中吸收了大量的精華,并開創了自己的行書新流派。天下第一行書《蘭亭序》的風格特點,在于他的用筆精致細膩,精巧秀雅,書卷氣十足。尤其是他的法度嚴謹而自由自在,跌宕起伏而自然率真,變化萬千而理法一致,熱情洋溢而溫馨和諧,酣暢淋漓而遒麗天成,妍美超侖而艷而不媚的韻味,折服了歷朝歷代的書壇上人。

然而,有不少人老是在20個“之”字而字字不同上面鉆牛角尖,那是一種嚴重的曲解。古今莫二和平穩精到的唐懷仁《王羲之圣教序》,是學習王羲之行書的最佳范本。釋懷仁原是一位擅長于王羲之書法的僧人,傳說中的王羲之后裔。《圣教序》帖是釋懷仁以集王羲之書法的方法來拼就的,全文1904字,苦心經營了24年之久終成此碑。臨寫《王羲之圣教序》時,請抓住以下幾點:首先,要注意他的起筆和收筆處,每個點畫的起筆和收筆方法不同,其所產生出來的藝術效果也就自然不同。如點法,點有多種寫法,有的是看來是獨點,但并不孤立存在,有時與橫畫相接續,有時與別的點相接續,筆筆連貫,筆筆呼應,富有神采。如橫法,當于曲勢之中去求平直,起筆常常逆入,收筆必須回鋒。

在行書結體中,數橫并施時,應長短相兼,長橫(復舟橫)通常只有一筆,而短橫之筆雖然是數畫并施,但通常都取仰、平勢而不取俯勢,并要富有變化。如豎法,有懸針垂露之別,有長短曲直之別,有相向相背之別,有有鉤無鉤之別,有粗細輕重之別。在行書結體中,數豎并施時,也應長短相兼,長豎通常也只有一筆,而短豎之筆雖然也是數畫并施,但通常也都要富有變化。作豎之法不可過直,當于曲勢之中去求直,過直則無力等。因此,用筆能不能精到,必須在起筆和收筆處求之,學書之人務必引起重視,不可掉以輕心。其次,要注意他的使轉之筆的運用。學寫行書,使轉之法是一個重要的用筆方法。不會使轉,就無法表達筆筆“分得清、脫得開、合得攏、粘得住”的行書所特有的藝術效果。分得清講的是筆筆交代清楚;粘得住講的是筆筆氣脈貫通。

好的使轉之筆,轉折時須暗過而不露痕跡,其關聯處如銀絲盤曲。再次,要注意他的鋒的運用。鋒在何處?鋒在筆尖的端處。筆鋒要堅持做到時時銳利而勿使折損,筆身要堅持做到常常直立而勿使屈曲,筆毫要堅持做到時時齊整而勿使扭曲,筆尖要堅持做到常常集聚而勿使松散。又次,臨帖的早期階段要大處著眼小處著手,要重在“似”上下功夫。但是,臨帖的后期階段則最忌做字帖的奴隸。有的人老是拘泥于碑帖的外形,只知道依樣畫葫蘆,搞復印式的臨摹,那是徒勞的。我們一定要“遺貌取神”,要著重在得其筆意上下功夫。

2、顏真卿行書《祭侄稿》的意義。

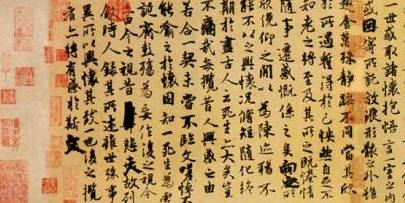

顏真卿(709-785)是我國書學史上,繼“二王”以后的又一座藝術豐碑。《祭侄稿》是顏真卿悼念亡侄季明的祭文草稿(圖10)。作品的文字是在追悼安史之亂中犧牲的兄長顏杲卿和侄子顏季明的,尤其是顏季明正當英年,顏真卿懷著對骨肉親人的沉痛悲悼有感而發,一瀉千里、不拘成法,終成千古絕唱。顏真卿書法大膽吸收了篆書線條的特性,在二王行書的基礎上,創立了新派。他一變古法,字成一格,對后世影響極大。

王羲之書法纖瘦妍媚,顏真卿書法肥腴雄強。王羲之用的是指力,顏真卿用的是腕力。王羲之墨色溫潤,顏真卿墨色蒼澀。王羲之用筆精到細膩,顏真卿用筆信手拈來。王羲之章法完美極致,顏真卿章法震撼強烈。顏真卿的書法擅長于以情感主宰筆墨,他情感激越,神韻高遠,筆力厚重,氣勢磅礴,雄奇飛動,遒麗天成。《祭侄稿》全篇結構寬博平正,開合聚散灑脫不羈,雍容大度狂而不野。通覽全篇,無論是用筆、結體和章法,都極盡變化而自然和諧、渾然一體。

3、宋人尚意書法的意義。

縱觀中國書法史,大體可以分為兩個階段,而劃分這兩個階段的界限則是在唐代。人們通常以為,唐代以前是書法的探索階段,唐代以后是書法發展的成熟階段。而使書法藝術能得以達到更加貼近人性化的意義,則是在宋人尚意書法出現以后。而宋人尚意書法所以能得以出現的先驅者,則是五代書家楊凝式。楊凝式(873-954)傳世作品并不多,《韭花帖》、《盧鴻草堂十志圖跋》是其行楷書的代表作(圖11-12)。《韭花帖》體態整潔秀雅,二王書風畢現,魏晉風神十足。其善移點畫,大膽布白,似斜反正,行氣寬松,疏斂淡遠,肆意灑脫的經典書風,給后人以極大的啟發。《盧鴻草堂十志圖跋》則一反《韭花帖》內斂神韻而景象極為茂盛。此外,《夏熱帖》、《神仙起居帖》(圖13-14)筆勢縱肆,清逸飛動,風格各異,審美跨度之大,令人贊嘆不已。

楊凝式是唐宋間的過度書家,更是承唐啟宋,為后人打開尚意書風奠定了基礎。然而,能夠開啟宋代尚意書風的并不是一個人的功績,而是整個時代人的共同努力,比較突出的有:李建中、蔡襄、蘇軾、米芾、黃庭堅等,其中蘇軾(1037-1101)的書法成就最高,又是尚意書風的領袖人物。蘇軾提出了許多藝術新主張,對后世影響很大。蘇軾說:“書,無意于佳乃佳”,又提出“我書意造本無法,點畫信手煩推求”、“天真爛漫是我師”等。就蘇軾書法藝術風格而言,其主要吸收了“二王”、顏真卿、柳公權、徐浩、李北海、楊凝式等的筆法,尤以李北海、顏真卿影響為最大。字形扁而方,墨豐而筆軟,中鋒、側鋒并用,點畫肥腴,右肩高抬,骨力內含,風姿嫵媚,左右舒展,字形斜正不拘,意趣盎然。

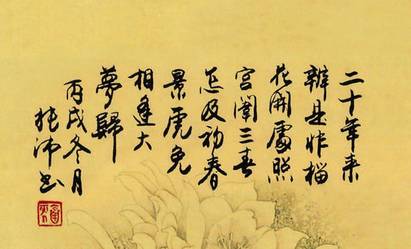

整個宋代十分重視禪宗、禪機,書家們在書法實踐中,試圖張揚著個性的發揮,重視著理性的探究,并能從禪宗思潮中獲得悟性,用情感去驅使著自己的書法創作行為,給后人作出了榜樣,而蘇軾則是宋代尚意書風的當之無愧的領袖人物,他的行書《黃州寒食詩帖》(圖15),被后人尊為天下第三行書。宋代尚意書風,不比唐代尚法書風那樣法度森嚴。蘇軾的作品也一樣,他不以法度見長,而以能集筆法、意趣、才情于一體見長,更見他的書法個性。《黃州寒食詩帖》,歷史公認也是一部行書的經典之作。黃山谷評論說:“學問文章之氣,郁郁芊芊,發于筆墨之間。”線條沉著有力,如棉裹鐵,瘦硬剛勁,看似嫵媚卻見儒雅。他筆意中淡,筆力勁健。肆意放縱,得于率真。神情靈動,藏巧于拙。在《黃州寒食詩帖》中,足見蘇軾“我書意造本無法,天真爛漫是我師”的藝術主張。在唐代,杜甫評書有“書貴瘦硬方通神”說法,對此蘇軾提出了疑義說:“杜陵評書貴瘦硬,此論未公吾不憑。短長肥瘦各有態,玉環飛燕誰敢憎。”在《黃州寒食詩帖》中所表現出來的技、法、道、理、意、情,是十分豐富的。

我們不難看出,一方面,他學習古人學得很好,在繼承傳統方面也繼承得很好。另一方面,他很有創新,在表現自己方面也表現得很好。從他的字的結構來看,有顏書的古拙,有李北海的欹側,有他自己的奇崛和跌宕起伏。或參差變化,或上重下輕,或左疏右密,處處流露出天真爛漫、揮灑自如、出人意料的絕妙的天機。在宋代,還有一個被稱之為“中國書法宿影的”大師級人物,他的名字叫米芾(1051-1107)。在歷代眾多的書家中,米芾的行書對后代影響最大。關于米芾的學書道路,他有一段自述:“入學之理,在先寫壁,作書必懸手,鋒抵壁久之,必自得趣也。余初學顏,見柳而慕緊結,乃學柳《金剛經》。久之,知出于歐,乃學歐。久之,如印板排算,乃慕褚而學最久。又慕段季轉折肥美,八面皆全。久之覺段全繹展《蘭亭》,遂并看法帖,入晉魏平淡棄鍾而師師宜官《劉寬碑》是也。篆便愛《詛楚》、《石鼓文》。又悟竹簡以竹聿行漆而鼎銘妙古老焉。其書壁以沈傳師為主。”從這段自述來看,他走的是一條由淺入深、博采眾長、擇善而從、食古能化、融會貫通、自成一家的道路。蘇軾稱贊他的行書是:“風檣陣馬,沉著痛快,當與鍾、王并行。”范成大稱贊他的行書是:“······用大令筆意,稍跌宕遂自成一落千丈家。”米芾二王功夫精深,尤得力于小王,后人稱他的“天真超越于王獻之。”傳為王獻之《中秋帖》,有人疑為是米芾的臨本。米芾的書法,用筆常常成竹在胸而沉著飛動,下筆凝重而隨意痛快,筆墨淋漓而神采飛揚。米芾自稱:“善書者只有一筆,我獨有四面”,后人即稱他為“八面出鋒”。他落筆重而中間稍輕,在轉折處常常提筆側鋒直轉而下。

在鉤筆的使用上,比別人多了一個蓄勢頓挫的動作。米字的結體常常又是隨意賦形、欹正相濟、多姿多彩。在章法上,字群的排列常常又是十分的強烈,大凡大小、粗細、方圓、開合、疏密、虛實、欹正、長短等,都有出奇不意的表現。虛鋒入字,以勢取勝;勁健嫵媚,貫氣流暢;把筆輕靈,使鋒飄逸;八面出鋒,妙用虛筆等技巧,都是有志于學米書者們值得注意的事情。其行書的代表作有《蜀素帖》、《苕溪帖》等。