最愛撕逼的藝術家:米開朗基羅為什么討厭拉斐爾?

來源:中國書畫網 作者:Jane

米開朗基羅為什么討厭拉斐爾?高更割了梵高的耳朵? 安格爾被德拉克羅瓦氣得扔掉咖啡杯?

縱觀藝術史,對于渴望被世人銘記的追求和對統治地位的癡迷,曾無數次在藝術家之間引起激烈競爭和對抗。其中一些激發了藝術家的潛力,開啟了杰作頻出的時代;一些卻對創作者帶來了毀滅性打擊,導致新星隕落 不管怎樣,它們都明確彰顯了藝術世界不為常人所知的風險。

下面,讓我們看看5對最著名的歡喜冤家,正是他們的“相愛相殺”,譜寫出了今天動人心魄的藝術史。

拉斐爾vs開朗基羅

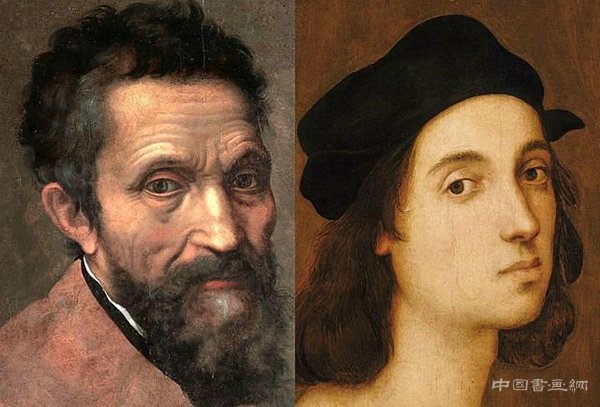

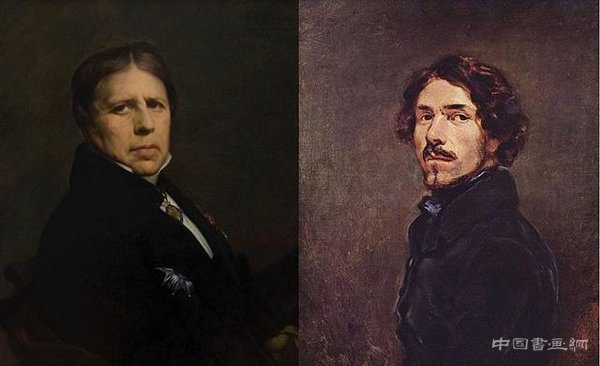

米開朗基羅(左)和拉斐爾

1504年,年輕的拉斐爾在文藝復興時期的意大利藝術界嶄露頭角。受到前輩弗拉·巴托洛米奧,達·芬奇和米開朗基羅的影響,拉斐爾的畫風精致細膩,迅速獲得了人們的歡迎和認可。1508年,年僅26歲的他從激烈的競爭中脫穎而出,擊敗競爭對手米開朗基羅和達·芬奇,獲得教皇儒略二世之邀,為教皇在梵蒂岡的私人圖書館繪制壁畫。

拉斐爾·圣齊奧

盡管文藝復興的記錄者瓦薩里將米開朗基羅視為“神一樣的存在”、“文藝復興的巔峰人物”,但依然給予了拉斐爾極高的評價,并意識到這個年輕人給老一輩藝術家帶來的巨大壓力:

“拉斐爾無疑是一個偉大的藝術家,他的朋友和追隨者相信他的創作更加嚴格地遵照了藝術的準則,甚至超過了米開朗基羅。優雅的用色、極佳的表情描畫、精彩的人物設計,在很多人看來,這些出現在拉斐爾畫作中的特點都是米開朗基羅所不具備的。因此,他們相信就算沒有勝出,拉斐爾在繪畫方面也絕對可以和米開朗基羅平起平坐,在用色上甚至超越了后者。”

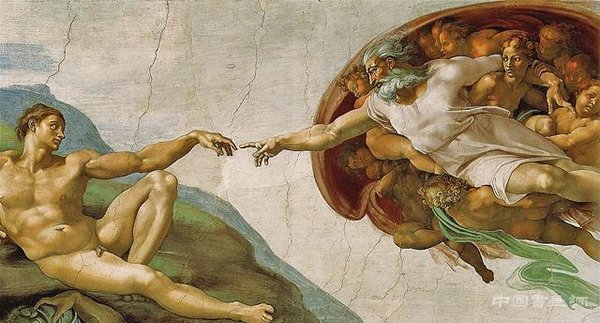

米開朗基羅 Michelangelo - 創造亞當

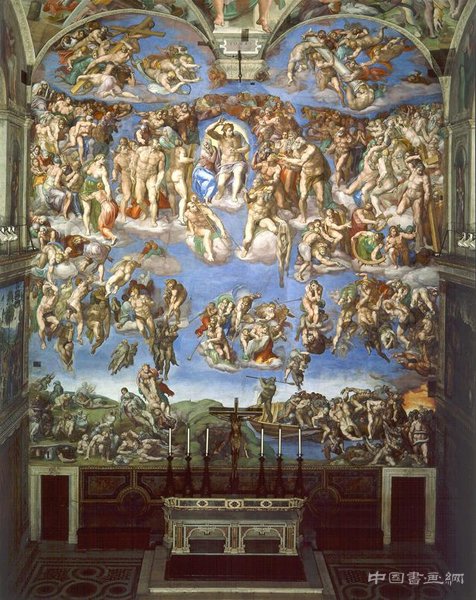

米開朗基羅 Michelangelo - 最后的審判(The Last Judgement)

米開朗基羅在這場競爭中表現得并不好。Robert S. Liebert在《拉斐爾、米開朗基羅、塞巴斯蒂亞諾:文藝復興之爭》中這樣寫道:“他(米開朗基羅)將自己無情的嫉妒、蔑視和怒氣都歸罪于拉斐爾”。

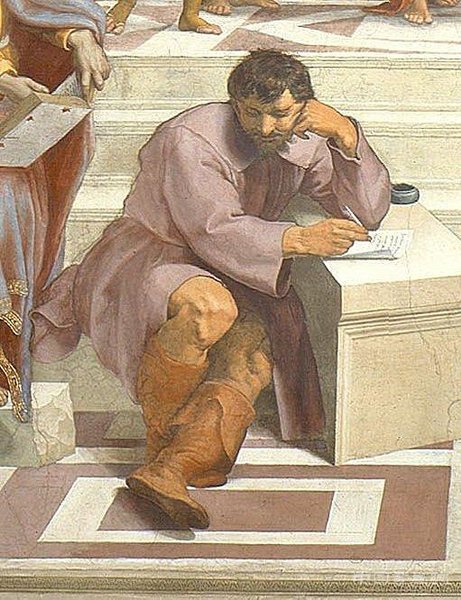

相比之下拉斐爾就顯得游刃有余得多,他曾巧妙地將米開朗基羅的形象和名畫《雅典學院》中的赫拉克利特合二為一。將自己的競爭對手畫成永垂不朽的大哲學家(赫拉克利特最著名的話是“人永遠無法兩次踏入同一條河流”),這一舉動看上去相當奇怪,而英國藝術史學家Ross King卻相信這一舉動可以得到合理解釋:“拉斐爾之所以這樣做或許并不是因為赫拉克利特的哲學理念,而是因為這位哲學家對競爭對手出了名的尖酸刻薄。”

拉斐爾·圣齊奧 Raffaello Sanzio - The School of Athens 雅典學院

《雅典學院》下方的人物就是拉斐爾筆下的米開朗基羅

安格爾 vs 德拉克羅瓦

安格爾(左)和德拉克羅瓦

同為法國巨匠的安格爾和德拉克羅瓦,在19世紀展開激烈競爭。前者是傳統新古典主義的代表人物,而后者則推崇更為激進的浪漫主義。

這場競技不僅僅局限在藝術風格上,同時還涉及了創作者對線條和色彩的態度。“安格爾將自己稱為線條感和經典傳統的守護者,還有道德和理性的守衛人……”《從大衛到德拉克羅瓦》一書的作者Walter F. Friedlaender寫到,“線條和線性抽象總讓人聯想起合乎道德、法律、具有統一性這樣的概念,而對色彩的強調和非理性則被看作一種異端邪說,是一種道德失常,必須竭力反抗。”

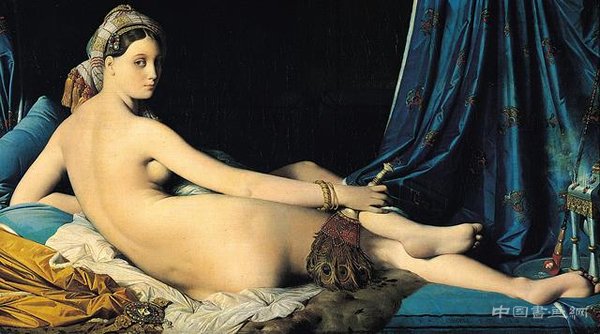

安格爾 - 大宮女

讓·奧古斯特·多米尼加國·安格爾

因此,藝術史上最著名的調色師德拉克洛瓦,不僅在藝術上被視為“與眾不同”,甚至還被一些人認為對法國社會的道德穩定具有威脅。“我都不想看德拉克羅瓦”,記載中安格爾曾這樣說,“他有種悍婦的味道。”

兩個人的競爭不僅限于單純的藝術爭論,英國作家Julian Barnes曾用文字描述過二人的相遇。他們被同一位銀行家朋友請去參加派對:

在怒視了彼此很久之后,安格爾再也忍不住了。手里端著一杯咖啡的他開始挑釁正坐著壁爐邊的德拉克羅瓦。“先生!”他高聲道,“繪畫意味著誠實,意味著榮譽!”德拉克羅瓦冷漠的臉顯然激怒了安格爾,他氣的把咖啡撒了一身,然后抓起帽子轉身離開,快走到門口時又回過頭重復之前的話,“是的,先生!是榮譽!是誠實!”

歐仁·德拉克羅瓦 Eugène Delacroix - 自由引導人民

歐仁·德拉克羅瓦 Eugène Delacroix - 摩洛哥人和他的馬

克萊門特·格林伯格 vs 哈羅德 · 羅森伯格

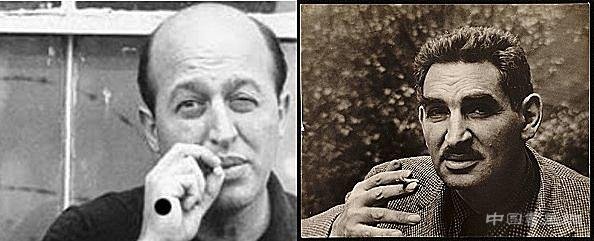

克萊門特·格林伯格和哈羅德 · 羅森伯格

克萊門特·格林伯格和哈羅德 · 羅森伯格兩位重要的藝術評論家,和他們擁護的藝術創作者共同打造了美國抽象表現主義浪潮,也正因此,美國在國際上的藝術地位大幅提升。然而,這并不能說明二人有著完全相同的偏好。格林伯格更偏向波洛克的抽象主義;他的對手羅森伯格則更喜歡威廉姆·德·庫寧的油畫。

杰克遜·波洛克 Jackson Pollock - Number 17A

格林伯格持有嚴格的形式主義觀點,堅信抽象是傳統繪畫前進的重要一步——這卻恰好是羅森伯格所反對的。后者主張“行為繪畫”(Action Painting),認為繪畫并非簡單的圖片,而是某個事件的記錄。坊間流傳著很多二人不合的花邊新聞,但兩位評論家的戰斗更多還是發生在報紙和雜志上。

德·庫寧Willem De Kooning - 交換 Interchange

在《藝術寫作為什么有著壞名聲》一文中,格林伯格痛批了以羅森伯格為代表的評論家,稱他們的論述為“偽敘說、偽闡釋、偽歷史、偽哲學、偽心理學,以及最糟糕的偽詩。”

羅森伯格則用一篇《行為繪畫:扭曲的十年》作為反擊,在文中他寫道:

“‘我無法看到行為繪畫的任何本質,‘克萊門特·格林伯格,一個天天研究大師杰作的情報販子曾這么寫過,‘我沒法看到它與立體主義和印象派有任何聯系,就好像我看不到立體主義和印象派的本質——畢竟它們和喬托、馬薩喬、喬爾喬內、提香也沒什么關系。’在這場名為藝術史的大戲中,藝術家出現又消失,不同的創作彼此滋養從而又孕育新的創作產生,這中間并非遵循著某些評論家所述的‘發展法則’。”

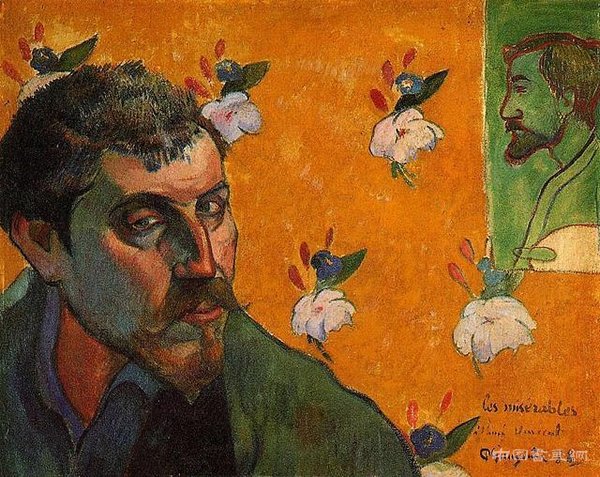

高更vs 梵高

高更(左)和梵高

梵高和高更都是被人們熟知的印象派藝術家。生活在同一時期,又在相距并不遠的歐洲大陸上,時空重疊讓兩位藝術大師的交流變成必然。梵高和高更的戰爭始于友誼。

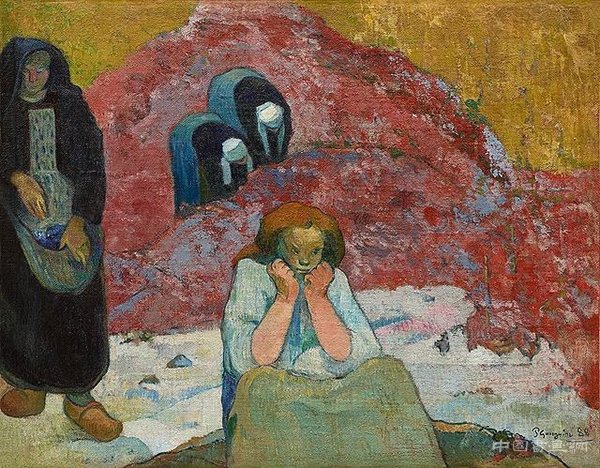

1888年,梵高邀請高更一同前往法國南部的阿爾勒進行創作。在一起生活的2個月里,二人彼此鼓勵、交流藝術,梵高完成了《豐收》,而高更則畫下了《阿爾勒的葡萄酒豐收》。

梵高 Van Gogh Vincent - 豐收

高更 Gauguin - 阿爾勒的葡萄酒豐收

然而,有著強烈性格的二人卻未能長久地維持彼此間的友誼。高更曾在作品《畫向日葵的人》中描繪了這位脾氣不太好的朋友,梵高卻并不買賬,稱對方畫的是“正在慢慢發瘋的自己”。不久后,梵高在咖啡館的一次爭吵中苦艾酒酒瓶狠狠地砸在了高更頭上。

高更 Gauguin - 畫向日葵的人

高更 Gauguin - 梵高肖像

再后來,根據流傳頗廣的故事,梵高的情緒越發不穩,甚至切下自己的耳朵送給了附近妓院的妓女。不過,有藝術史學家認為切下梵高耳朵的并非他本人而是高更。德國藝術史學家Hans Kaufmann在《梵高的耳朵》一書中這樣推測、并還原當時的場景:

“在妓院旁,大概距離’黃房子’300米左右的地方,梵高和高更最后一次見面:或許是梵高先攻擊了高更,高更試圖進行防衛,想趕走這個’瘋子’。他拿起自己的武器,向梵高的方向揮去,結果割掉了他的耳朵。”

梵高筆下的高更

大多數梵高專家都對Kaufmann的解釋不以為然,Kaufmann本人卻拿出了參考的證據。在事發后不久寫給弟弟提奧的一封信里,梵高似乎在暗示著什么:“幸好高更…當時沒有槍或者其他更危險的戰爭用武器。”

梵高筆下的高更

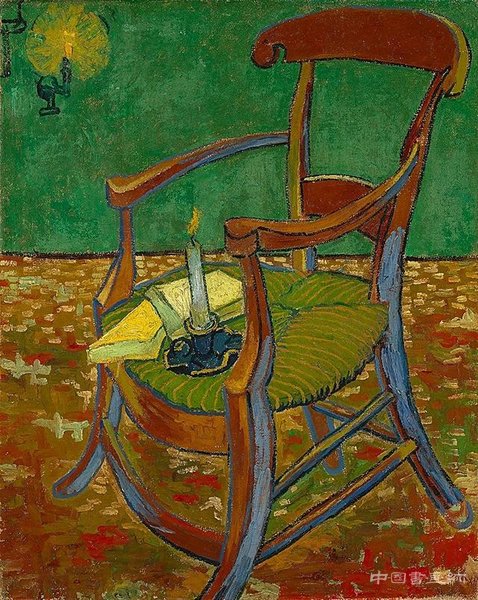

后來高更離開了阿爾勒。臨行前,梵高繪制了《高更的椅子》,高更沒有任何回應。

梵高 Van Gogh Vincent - 高更的椅子

1890年梵高逝世,11年后,高更在大溪地繪制了一幅與舊友相關的作品,名為《扶手椅上的向日葵》。

高更 Gauguin - 扶手上的向日葵

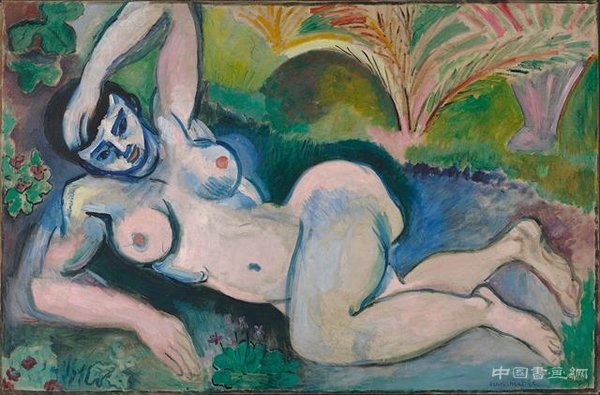

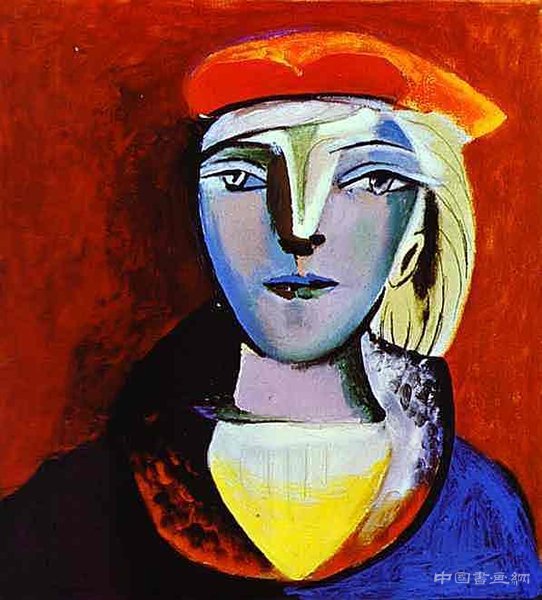

馬蒂斯 vs 畢加索

馬蒂斯(左)和畢加索

馬蒂斯和畢加索的競爭,自始至終都充滿了對彼此的尊敬和熱情。二人的較量激發了無數創意杰作的誕生。在《競爭的藝術》一書中,評論家Sebastian Smee將這段往事稱之為“現代藝術史上無可比擬的傳奇故事”。

還在20多歲的時候,雄心勃勃的畢加索就開始向年長自己12歲的馬蒂斯發出挑戰,這也開啟了二人多年來的共同進步。根據Sebastian Smee在書中所屬,馬蒂斯的代表作《藍色裸體:關于Biskra的記憶》(1907)迫使畢加索開始思考自己的創作,而1907年完成的《亞維農少女》則可看作是這次思考的成果。據說馬蒂斯在看到《亞維農少女》后,稱贊畢加索為“令人振奮的創新者,”并稱“或許可以從他身上學到些什么。”

亨利·馬蒂斯 Henri Matisse - Blue Nude (Memory of Biskra)

畢加索 Picasso - 亞威農少女

盡管如此,也有不少人更看重二人之間的競爭關系,在進行研究或舉辦展覽時將其作為切入點,甚至是噱頭。早在1918年的一次畫廊展覽中,為了引起人們的熱情,畫廊就將展覽包裝成為“兩大巨頭之間的沖突”,并把二人描述為“當代藝術界兩大對立風格的代表人物。”

畢加索 Picasso - Marie-Therese Walter

馬蒂斯 - 戴帽女人