中國書畫網(wǎng) > 東方文房 > 精品圖書 > 全景式箋紙研究專著《說箋·典藏版》出版發(fā)行

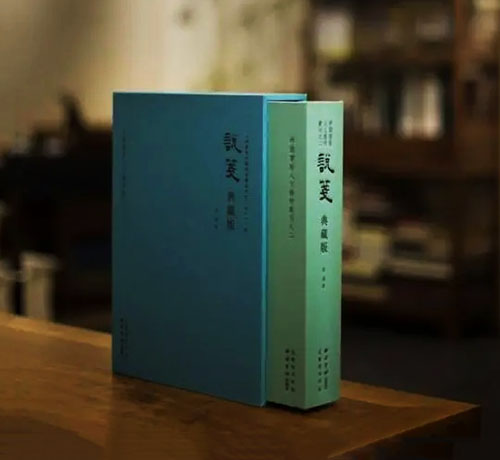

全景式箋紙研究專著《說箋·典藏版》出版發(fā)行

來源:澎湃新聞 作者:中國書畫網(wǎng)編輯部

11月23日,國內(nèi)第一部系統(tǒng)介紹研究中國箋紙的全景式專著《說箋·典藏版》首發(fā)儀式暨座談研討會在上海圖書館舉辦。《說箋·典藏版》選取了上海圖書館收藏的271例具有代表性的明清名人尺牘翰札,通過現(xiàn)代拍攝技術(shù),纖毫畢現(xiàn)與原色原大部分作品放大的視覺效果,再現(xiàn)箋紙的工藝之美以及書于其上的墨跡之韻。

“欲寄彩箋兼尺素,山長水闊知何處?”“云中誰寄錦書來,雁字回時,月滿西樓。”“內(nèi)人對御疊花牋,繡坐移來玉案邊。”…… 古人書信往往喜歡用精致的信箋、詩箋。而箋紙形制與工藝考辯、文人交往考略、書法藝術(shù)欣賞和文史研究,都有著巨大的價值與收藏意義,一些文人甚至自己參與制作箋紙,信箋尺牘既是古代文人性情的抒發(fā)與寄托,也承載了生活中瑣碎卻鮮活的細節(jié)。

箋紙文化近幾年逐漸被重視。上海圖書館曾舉辦過“明清手札展”、“縹緗流彩:中國古代書籍裝潢藝術(shù)館藏精品文獻展”等大展,至今仍被人津津樂道。去年初,臺北故宮博物院也曾舉行宋代花箋展覽,展出20組件以宋代砑花箋紙為主的展品,運用現(xiàn)代數(shù)碼攝影技術(shù)讓這些隱藏在書畫中的紋飾重新顯現(xiàn)出來,轟動海內(nèi)外。

臺北故宮博物院“宋代花箋展覽” 展出的蘇軾《 致至孝廷平郭君尺牘》(正常觀看及采用特殊燈光顯現(xiàn)出箋紙中隱藏紋飾的效果)

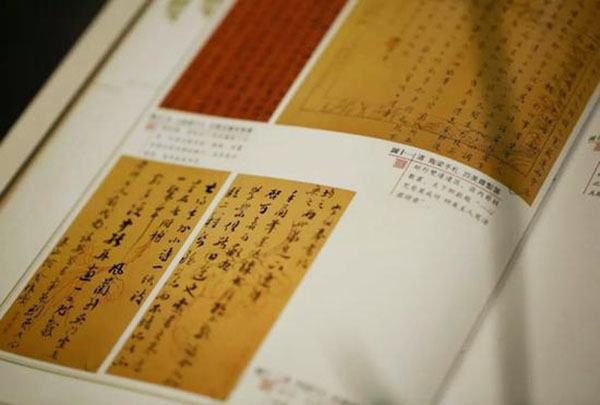

《說箋·典藏版》選取了上海圖書館收藏的271例具有代表性的明清名人尺牘翰札,其中明代20例、清代213例、民國27例。涉及明代董其昌、蔡羽、戴珊、魯治、顧璘、徐霖、王韋、葛一龍;清代曹貞吉、高文泋、趙之謙、李漁、錢大昕、林則徐、法式善、阮元、吳雲(yún)、沉曾值、翁方綱、潘志萬、潘祖蔭、姚鼐、馬湘蘭、袁枚、傅山、張廷濟、沉景修、陳鴻壽、伊秉綬、舒位、潘世恩,民國袁克文、劉海粟、邢端等眾多著名文人,書中所錄也皆為難得一見的真跡。同時,該書將箋紙的歷史、形制演變、染色、套印、拱花、砑光四項制箋工藝用層層遞進之法娓娓道來,附論文人如何及為何制箋,最后以傳統(tǒng)箋紙在近現(xiàn)代的變遷與淡出作結(jié)。

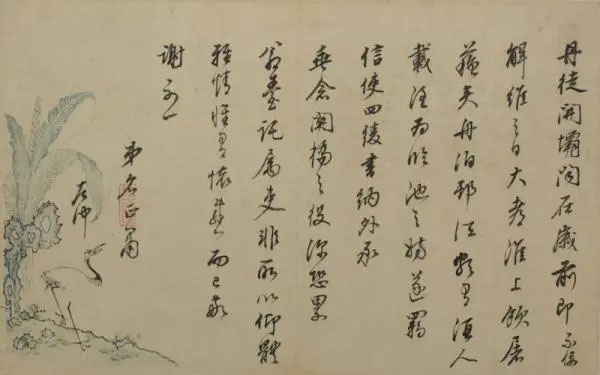

《說箋·典藏版》中收入的董其昌手札(該箋紙為餖版拱花套印)

《說箋·典藏版》中收入的李漁手札(芥子園制箋,此件出自上海圖書館藏《顏氏家藏尺牘》,為目前已知僅存的三件芥子園箋之一

《說箋·典藏版》還提出了不少獨到的見解。如討論“研光”箋的部分。雖然這一千古難題尚不能說已得到徹底的破解,但是《說箋·典藏版》通過文獻與實物二重證據(jù),考釋歷代砑光箋的可能製法至少有三種,這無疑是目前為止的各家之說中證據(jù)最充分,述論最深入的。此外,述論花箋時,發(fā)現(xiàn)明崇禎刊本《繡像批評隋煬帝豔史》等綉像書籍中的花式邊框諸式,源出嘉靖萬歷間的箋紙,之后又反過來成為有清一代箋紙效法的典范。這種將不同類別史料比對映照所得的意外收獲,在古典文獻學上有方法論的意義。而書中討論箋紙與近世水墨畫的開聯(lián)、現(xiàn)代漫畫箋在中國漫畫史上應有的地位等等,也別開生面,為中國美術(shù)史研究提供了重要的第一手史料和獨到的見解。

《說箋·典藏版》內(nèi)頁(局部)

可以說,《說箋·典藏版》的出版,奠定了箋紙研究的重要基礎(chǔ),具有開創(chuàng)性的、里程碑式的意義。