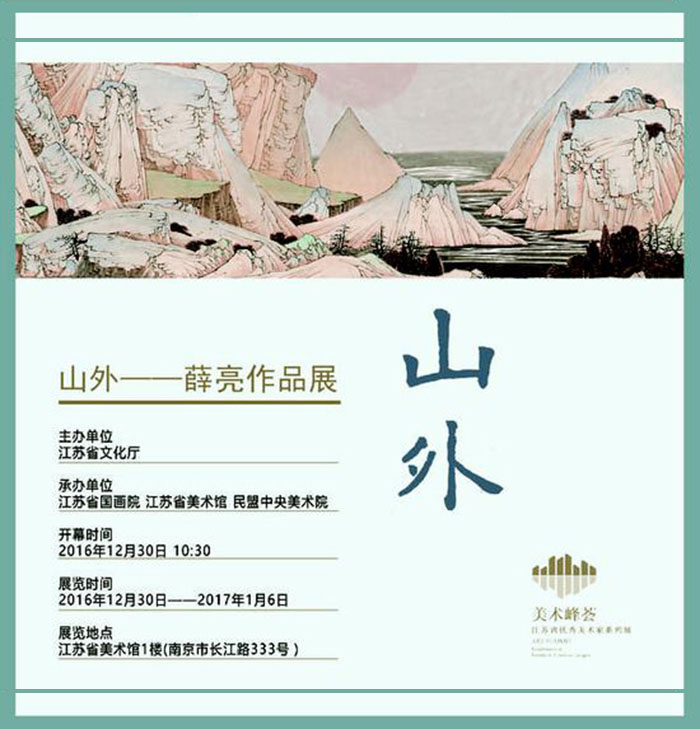

“山外·薛亮作品展”在江蘇省美術館隆重開幕

來源:未知 作者:編輯:中國書畫網編輯部

2016年12月30日,“山外·薛亮作品展”在江蘇省美術館隆重開幕。展覽展出薛亮近十五六年創作的百余幅精品力作,是其藝術創作的一次盛大集中展示,題材囊括山水、花鳥,尺寸有小到手可盈握的夢幻山水,有大到幾百平尺的鴻篇巨制。

此次作品展由江蘇省文化廳主辦,江蘇省國畫院、江蘇省美術館、民盟中央美術院承辦。江蘇省政協主席、黨組書記張連珍,江蘇省委常委、宣傳部部長、統戰部部長王燕文,江蘇省人大常委會黨組書記、常務副主任蔣定之,原南京軍區政委方祖岐上將,江蘇省政協副主席、黨組副書記羅一民,江蘇省政協副主席、省委統戰部長王雪非,江蘇省文化廳黨組書記、廳長徐耀新,以及有關省級機關、企事業單位領導和藝術界著名人士出席了此次開幕式。

本次展覽系江蘇省文化廳“江蘇省優秀美術家系列展”這一。為了深入貫徹習近平總書記視察江蘇的重要講話精神,江蘇省文化廳在省委省政府的正確領導下,啟動實施了"江蘇省優秀美術家系列展",以推出重量級優秀人才,推動江蘇文化藝術"高原出高峰"。經過嚴格的項目申報與專家評審,最終共有8位藝術家入選,薛亮以其在中國山水畫方面的突出成就位列其中。

作為當代最具影響力的山水 畫家之一,薛亮的心象山水以絢麗的色彩、細膩的筆法重新構建傳統語言形態,構筑超越現實的山水時空,營造出其現代山水畫簡靜、幽深、迷幻、空靈、奇絕、純凈的藝術境界和獨特語言,既反映他對傳統中國畫深刻的理解掌握、對中外藝術理論廣泛的涉獵研究,又體現出他將內心精神世界與藝術創作互相融合滲透的思考和探索。正如著名美術評論家馬鴻增先生所言,薛亮心象山水的靜態美是傳統的靜態美的延續,更是擴展。“他的靜,凝聚著神氣和力量,凝聚著當代人的感情和理性,凝聚著經過轉型的傳統筆墨形態的精華,因而薛亮的心象山水飽涵著深刻的當代性意義。”近年來他的作品越來越受到全國美術界和藝術愛好者的普遍關注和高度贊揚,獨具個性的具有時代特征的繪畫風格正越來越廣泛的影響著當代的山水畫創作。

從事山水畫創作多年,本次展覽方是薛亮的第二次個人展覽。而其第一次個展,乃是1989年,兩個展覽相隔28年之久,足見薛亮不事張揚的性格與對自我的嚴苛要求。他對藝術理想始終抱持著一份虔誠的態度,在創作上更是異常勤奮、筆耕不輟,如此,洋洋大觀百余件經典巨制才得以這般呈現在觀者面前。

然而,薛亮卻將這次展覽視為重新歸零。在展覽開幕儀式上,薛亮說,“其實我一直在山溝里轉悠,只是想走出這障目的大山,去山外看看還有什么值得我駐目的喜馬拉雅高峰”。天外有天,山外有山。出山登峰是薛亮的期盼和畢生追求,這也是對展覽的標題——“山外”——最好的詮釋。

展覽自述

薛亮

這次個展名曰《山外》,題目是朋友定的。“山外”的一般解讀是已登山巔而放眼天下,其實我一直在山溝溝里轉悠,只是想走出這障目的大山,去山外看看還有什么值得我駐目的喜馬拉雅高峰。唉,整個一臆想癥。中華文化博大精深,丹青雖小道,亦需智力、體力、定力和天助之力,這四力我都具備嗎?一想便是滿頭大汗,不過淌汗歸淌汗,還得盡人事、知天命。

我行年六十,俗話說該耳順了。其實我早已順耳了,拿畫筆四十五年,貶者褒者都是朋友,欄桿拍遍,云卷云舒而已。然而間歇性的自我質疑和對文化現象反思的毛病一直無法根治,即便這樣,我還得努力勞作,四十五年來從未懈怠過一天,自認在當代中國蕓蕓藝術圈內還不算一個糟糕的畫家,我盡力了。

畫畫之余我喜歡玩點兒只言片語,火候尚欠,不打算做半吊子撰稿人。作品是畫家唯一可信的名片,職務與名氣這些個社會貼牌廣告均與藝術品位無關。我的畫在自己看來都是半生不熟的,或許這個展覽應該叫作夾生飯,藝術告白而已。請諸位看官多多擔待,管飽就行,善哉善哉!

幾十年來我也被動參加過各種名目的展覽,承蒙社會厚愛,作品被數十家博物館美術館收藏,畫壇浮云過眼,且當視而不見。回望前塵舊作,發現有些零落貧脊,自我檢討是想法太多,有時大旱少水,有時大澇成災,有時養分缺乏,有時施肥過度,人至六十才悟得正好是真好。

私底下決心今后要刷新歸零,重新翻耕我那一畝三分地,收成不靠名利來結算,而用與美的距離來考量。自己明明知道地平線是無法追逐的,從不停步只是為了對藝術的那份初心和在意,心存妄念,想出山登峰,畫出一批經得起諸位細細打量的作品來,但愿不是奢望。