中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)家動態(tài) > 姚鳴京:筆墨·靈性·境界

姚鳴京:筆墨·靈性·境界

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:姚鳴京

筆墨常常會因為自身的執(zhí)著和氣象,往往把生命的筆墨遺失在人生長河大山中的某個角落,正如一位詩人所說,當(dāng)人翻開自己的口袋,竟發(fā)現(xiàn)其中的人性已所剩無幾。文化和傳承留遺給我們和賦予我們的真實意義,有誰明明白白地使自身的筆墨超越出人自己,象石濤老人說的那樣“自脫胎于天地牢籠之手”呢?

有一種境地常常會提醒我們這些藉筆墨為終身職業(yè)謀生的教書匠,在白紙上隨意地亂涂胡抹,往往比起要參加某類大展前,苦苦地經(jīng)營那些動靜無常的筆墨時,感覺要來的更富于靈性和更具真摯。我們會發(fā)現(xiàn)許多地道的讓人割舍不去的味道沉浸其中。也許很多人漠視或者忽略這一切現(xiàn)象對創(chuàng)造意識的提示。筆墨所要表達真我的那個境界到底根源于靈性或者還是純粹的功夫。也有可能有人更贊成兩者的交互推演中,某一斷面上的某個偶然缺口,正好是其校對目標(biāo)的最佳抉擇。

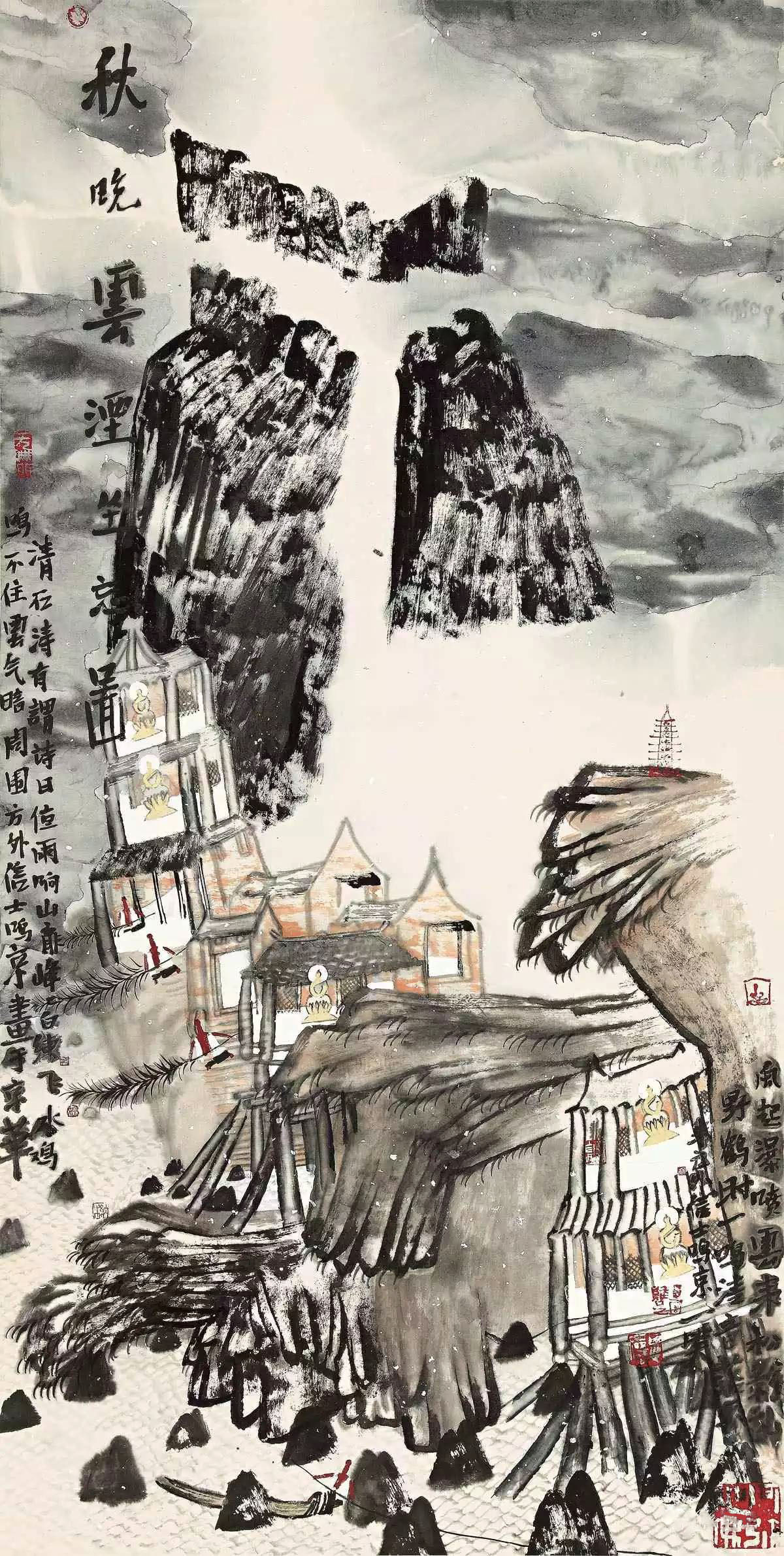

《秋晚云煙坐忘圖》136x68cm 2010年

研究筆墨的,沒有不知道黃賓虹老人的。他的藝術(shù),他對傳統(tǒng)的造詣,他靈性的光輝,無數(shù)的人用無數(shù)的語言,無數(shù)的文字來無數(shù)次地贊嘆他。但是他的畫,他的筆墨,一言不發(fā),面對著的卻是我們每一個搞中國水墨藝術(shù)人的心,究竟黃賓虹是靠的什么修煉使這樣的一些看似胡亂勾抹的筆墨卻能反射人的靈魂,人的內(nèi)在情思?其中傳達給我們的境界,我們說:語言無法形容,文字難以表達。這些筆墨深具內(nèi)力,使人的靈性與萬物與自然的靈性同為一體,很難分開它們單一理論,這些筆墨的奧妙與自然的奧妙一樣,無所不在、無奇不有、精深博遠(yuǎn)、渾厚華滋,這樣的大師不簡單作畫,不是他畫到多黑才找到了真我的境界,黑與繁不過是畫家的風(fēng)范與性格崇尚的追求。而把握這些與自然與萬物同一體的筆墨,才是洞悉真我的網(wǎng)絡(luò)和渠道,才是通達解脫的自由大道。

這就像是聽一位畫家神侃或者拜讀他嘔心瀝血的巨制文集,還不如看他隨手的幾筆點畫、幾縷勾皴、幾下乘興未完的小品那樣能使我們更充實、更有感覺、更能了解他內(nèi)在的品質(zhì)和了解他對自然與自我的整合。

文字的規(guī)范和尺度限定了文字本身的有限。筆墨的表達卻要比文字復(fù)雜和內(nèi)在得多,肯定一點說,筆墨比文字更接近心靈的真實。領(lǐng)略它的魅力,品味它的韻節(jié),卻需要比在文字上浸磨更漫長和更痛苦的心理歷程和人生歷程。

嘗試畫一萬張筆墨或者畫一張地球那么大的筆墨巨作,我們說并不難,只要你能活著不死,就能辦到。但筆墨最最困難的恰恰是使我們?yōu)⒚摮鰜淼墓P墨的背后是否真正的具有一片廣闊而高遠(yuǎn)的空間,能使進入的人像你自己追求的那般自由、明澈、返樸歸真。

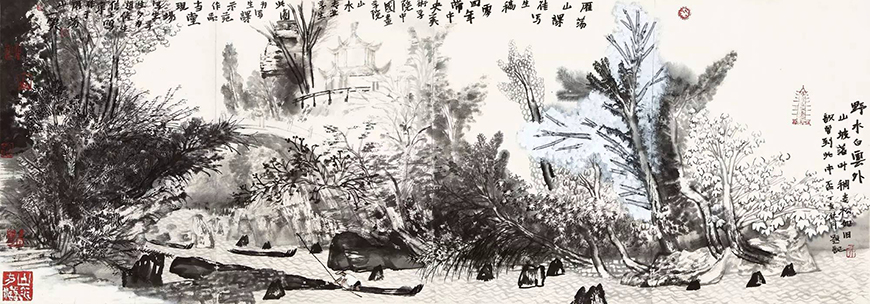

《雁蕩山課徒寫生稿》46x126cm 2004年

筆墨不應(yīng)簡單地成為描繪我們?nèi)粘I钊f象、萬物、自然的外在質(zhì)地與形象的自然屬性。筆墨追索的應(yīng)該是“那個不可視的世界”。是靈性的雷達,始終捕捉的是心靈的內(nèi)在的“以心造象”、“以形寫神”。

筆墨不應(yīng)僅僅是形式的外殼,其內(nèi)邊的容量,應(yīng)為在筆墨的背后留遺出空寂的廣漠的余地,予人思情發(fā)緒地散步在筆墨的丘壑;才可使造化生于其中,意味方有自出,造詣才可自成。畫不在練就多大的能力寫出它來,而能用無意的留心使造化在筆墨融合于紙的上面生發(fā)出人格與情感的光亮。并使這光亮,亮出人人共有的靈性知覺和覺悟后的智慧。此時的筆墨不應(yīng)再刻意或者強調(diào),一切都是自然而然地象清風(fēng),似流水,悠然地從山間走過。坦蕩地從看于山巔。如是真正的生命和自在將會使人的視覺攝放造化天地的感悟出,人之初原本具足的寬厚與仁愛,使心靈的內(nèi)邊鳴響出超然于塵世的善良和真摯。純樸、清凈的空間會引領(lǐng)著覺悟了的心一瞬間就擴展出致遠(yuǎn)的蒼茫。只有筆墨超越了筆墨自身,境界才有可能成為我們?nèi)粘V械钠匠P摹?/p>

筆墨的種子一經(jīng)種下,最佳的期待,就是使每天的澆水、施肥、日照、鋤草、松土,都能坦坦地平常心,淡淡地平平然,任天地日月的精華靈氣自然而然地造就、呵護、靜修、滋養(yǎng),多殘酷、多險惡的風(fēng)暴寒潮都應(yīng)順乎無行有常的四季變遷。多明媚、多燦爛的春光秋陽都應(yīng)感恩上蒼無私的愛予和賜福。

也有的筆墨產(chǎn)地相當(dāng)?shù)暮茫贩N也不錯,風(fēng)水更是寶地中的寶地,就有一點千萬別施用帶催效、帶激素的化肥,長出來的筆墨果實水分太大,哪里經(jīng)得住數(shù)萬名筆墨專家的真牙利齒地嚙嚼。便是果中之王榴蓮能臭你個終身不忘,但都不能像石濤老人要求的那樣,“于筆墨的混沌中放出光明”。最不幸的就是種下貪心的種子,施的愛和情越多,貪心也越大,執(zhí)著愈強,貪欲更強。筆墨的萌芽一旦出土,每日必澆的應(yīng)當(dāng)是清凈之水,施下土的也應(yīng)該是無為的養(yǎng)料。如果每天只想著如何廣告種子的偉大,如何操作策劃尚未結(jié)果的秧苗,到了秋收,受到傷損的當(dāng)然是心靈中的那顆藝術(shù)的純凈種子,一如善良清凈有失,如何于殘局中收拾出自己的人性與人格。天真和純樸也就不再光顧靈性和精神境界的左右。而成為心中幻象的妄求,沒有純凈無邪,筆墨的碩果不會生就真純的品味。

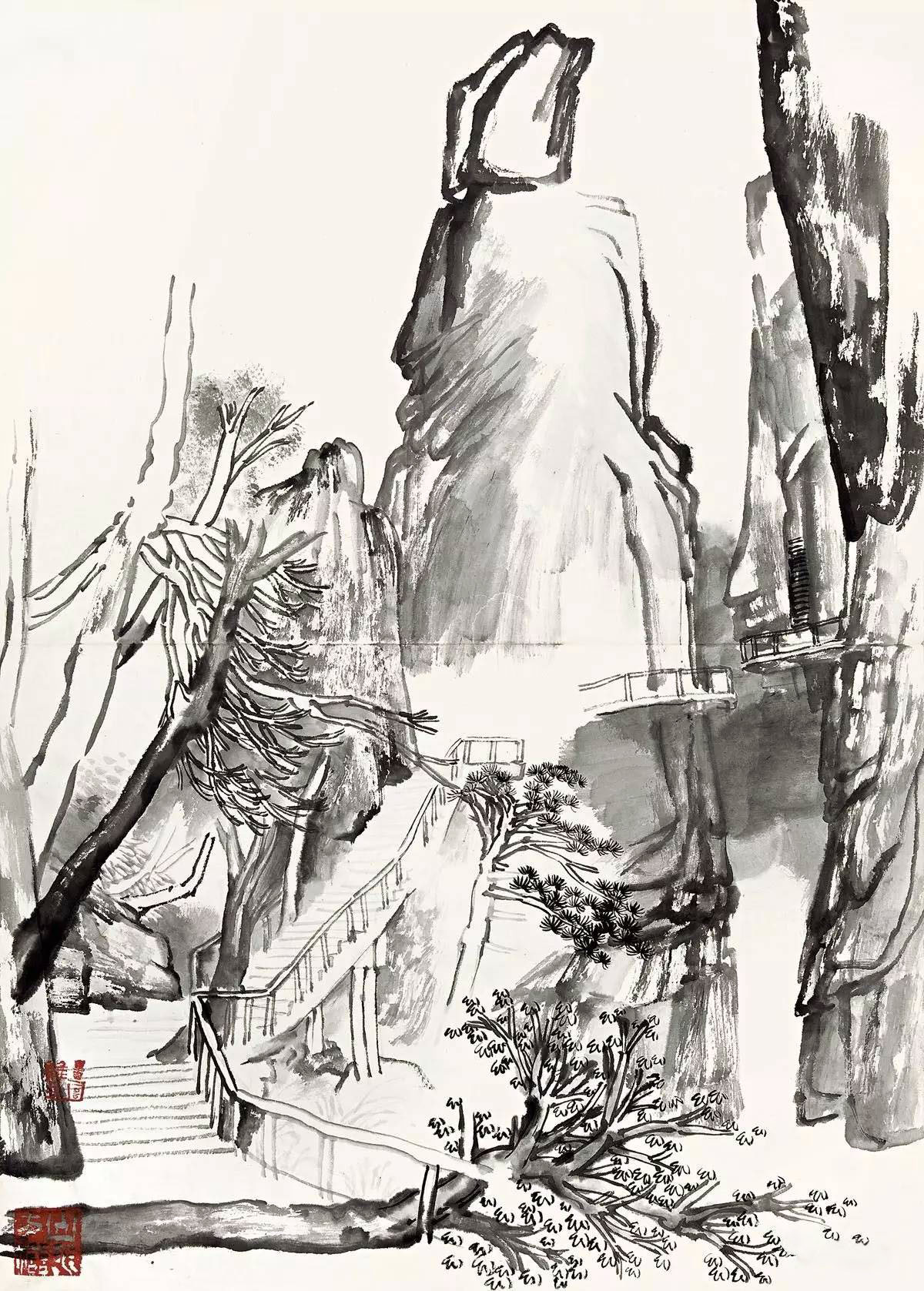

《青城后山五龍溝寫生稿》 59cm×83cm

筆墨山水免不了總是要到深山里走一走,看一看。臥游也好,行游也罷,山道蜿蜒間,清潺繞林,煙霞映帶攜山嵐輕輕遙落,秋林濤涌垂暮鼓邈邈幽鳴,興游不時于忘情處坐下,鋪開宣冊,劃拉一棵歪脖老樹,皴半崖系泉危石,走馬觀花,目識心記,畫多了,畫累了,走煩了,古大而危挺的老樹旁,一經(jīng)坐下,清涼四面,蟬吟鳥鳴于幽然后聞風(fēng)聲、草聲、云聲、水聲,及至辰時一續(xù),意也連石頭,山道遠(yuǎn)岫層林,千山萬壑,天籟地緣莫不音聲徐徐,萬物靈動之間,心空而神曠,萬寂澄然,“觀山則情滿于山,觀海則意寓于海”。何以人之這般生靈之物竟至在無息無言地萬物前頓失了自己。這萬物的宇宙主宰是人還是物質(zhì)?是物質(zhì)何以“千山鳥飛絕”處綴“孤翁”一人怡然“獨釣”“寒江雪”。是人又如何“孤舟屢失道”卻泊“滿船空載”后一得“月明歸”。孰有、孰無、孰空、孰妙;石濤拓“襟合氣度”,張璪觀“中得心源”,巨然明“清淡雅逸”,關(guān)仝幽“霸橋風(fēng)雪”,董源赴“平淡天真”,謝赫開“氣韻”,虎頭妙“傳神”,玄宰寂明月四逸“慘淡”,賓虹老人灑墨濃淡老逞太虛境中陰入陽出。這一切之一切,于今見之山水,何同何異,于今畫之筆墨何異何同。

寫生筆墨,許多人為一個寫字奔忙而用心執(zhí)著,后一個生字,其內(nèi)在,其分量更較寫字高深而無量,生不是簡單生活的生,而更應(yīng)當(dāng)視為生命的生,萬物之生靈之生性之生,大自然創(chuàng)始開天之“太樸”、“心源”之生。得自然一道、得自然大道、得萬物一體,就在于對此這一生字的體驗和參悟。筆墨的靈性,生命時常在大山的四方漫無企求地漂移,偶然相遇一見鐘情的太少,鐘情之后靈犀耀閃出生命永恒火花的更少。寫生筆墨的甘苦也許就是要于偶然的偶然,使筆墨的感覺和靈性與生命自然的靈光一遇這難遇知音的當(dāng)下,收取筆墨混沌中立現(xiàn)光明的釋然。

自然的靈性常駐于山中,萬億千萬年了,無聲無息,自然的生命卻百千萬變化,生生不息,任你是人,任你是風(fēng)晴雨雪、日月天地、任你是四時莫測、地動山搖,每每當(dāng)人走近它的面前,每每當(dāng)人投入它的懷抱,人人脈動而緊裹著的心靈,都會立現(xiàn)花的容顏,水的清純,月的沉靜,山的威嚴(yán)。捫心自問,這氣象中的氣象,出于心、出于手、出于地、出于生命,還是出于自然。

人的靈覺感應(yīng)就靜靜地平伏在生命自然的靈界路口,期待著,寂靜無聲地期待著靈性造化的降臨。人手中的毛筆會遭遇許許多多的“山神”“靈仙”,鬼使一般地去企圖“神會”,去降伏“會心”,哪個是千古不變之心,哪個又是“造化萬物之心”。是自然賦予了靈性,還是靈性賦予了自然。是自然生命期待著心的自然清凈,還是自然之心平靜了生命自然而然地來臨。

《三清山寫生稿》83x59cm 2011年

不住名相,不生妄心,六根頓失,六覺亡消,不見本心,不知生死,不見無我,大地平沉,十方闊然,朗朗宇宙浩瀚上下無測遠(yuǎn)近,時空頓逝。人天兩忘,空然無一物可視,眾妙無一物可得。古人一向把禪和筆墨放在一個平臺上談藝術(shù)。這也是畫家們的口中從來就不會忘掉這個“禪”字的緣由之一。

禪不可解,禪不可說,禪無形相可揣摩,禪無文字可詮釋,她鮮活,她靈動,她無所不在,她超越生與死,她可接引任何一人走上“彼岸”,她可讓畫家超凡入圣,她也可讓畫家脫圣入凡。她因人而異,因時空,因地域,因五行陰陽而顯現(xiàn)不同的法相和機緣。佛經(jīng)上講:“無我相,無眾生相,無老者相,無壽者相,故以人相,以眾生相,以老者相,以壽者相,以我釋迦牟尼相,不能見如來。”

筆墨呢?傳承呢?有相嗎?有哇。求來的是名相,學(xué)來的是畫法。傳下去的是什么相?是心上之相,還是相外之相?這一瞬間使我想到了齊白石先生的一句話“學(xué)我者生,似我者死”。學(xué)我齊白石畫法和我畫的畫相似的——死。學(xué)我的藝術(shù)之道、筆墨之道——生。另有一位齊白石大師的高徒——李可染大師,他是齊派中國畫大寫意真正具有承傳“心印”和“心源”的持有者與繼承者,他說:“我不是個天才,我也不是生而知之。我不過是于偶然的條件下,窺到了中國畫的堂奧。”

大師從來不把“禪”掛在嘴上,一個“窺”字,使人洞明了“心源”智慧。使悟性必須要在禪上下一番苦功夫之后才能得“窺”中國畫的堂奧和“心源”智慧。“以最大的功力打進去,以最大的勇氣沖出來。”這里的功力應(yīng)包含至少兩大方面,第一,中國畫傳統(tǒng),第二,西方藝術(shù)。如果只在中國畫傳統(tǒng)上打下了功夫,那是出不來李可染先生的藝術(shù)成就的。這個功夫不是只學(xué)自己老師的畫法和用筆用墨,而是看清、看明,并“悟道”悟出藝術(shù)之眾妙之明,見了明,才能看清道,看清筆墨,不是執(zhí)著于筆墨之外相、畫法之外形,用筆用墨的相近古人,而是拆散前人之法、之墨、之用筆,用自己的慧眼、明心智性來把握和洞徹筆墨的相生相克、相克相生,正如古人講的“外師造化、中得心源”。心源是佛家用語,譯為智慧,大智、大慧。所謂功夫,只有通達并且融匯了東西方兩個完全不同的藝術(shù)形態(tài)和藝術(shù)途徑,一番博采眾長,幾十年融會貫通之后,才談得上有沒有沖出來的勇氣。只通達了中國畫的傳統(tǒng),這樣的畫家還有必要沖出來嗎?

孤守形圖枯筆三十年有余,屬于在“傻到家”的夢里被無形無相、似有非無的傻子狠命地“追殺”到當(dāng)下。想想,原來是傻,現(xiàn)在還在傻中。既然都是千傻,何不同塵和光,癡夢共枕。萬一有一日猛醒過來,肯定是暢暢快快地大笑。于是本人正走在山水之夢的山水之間。假的夢里,我不在其中沉醉,真的夢境不在夢中拒絕來回,筆墨的小船沉于夢的流河,夢的流河自由地流出筆墨江海的無形,美得心里樂滋滋的。所以,沒事就到老師盧沉先生的家里聽他講中國的筆墨,地道寬廣莫測的藝術(shù)天堂。我深知只有在此時,我才于夢中醒來,因為我已聽到耳畔轟雷般的“獅吼聲”就會打開這“夢境”的“天窗”。因為我已經(jīng)看到醒過來的明白人就站在我的面前。筆墨當(dāng)隨時代不是只隨畫家生存的那個時代,一個“當(dāng)”字,是能隨所有的時代。齊白石、李可染、黃賓虹、吳昌碩等諸大師們莫不是如此。在過去、現(xiàn)在、未來任何一個時代,拿出來看都能“當(dāng)時代”。