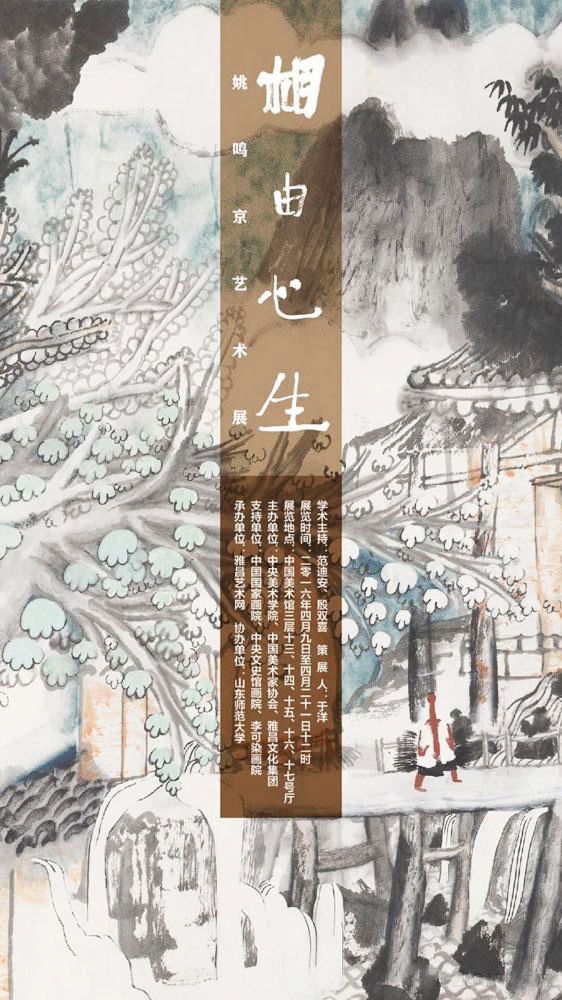

"相由心生:姚鳴京藝術展"在中國美術館開幕

來源:中國美術館 作者:編輯:中國書畫網編輯部

2016年4月9日下午,由中央美術學院、中國美術家協會、雅昌文化集團主辦,山東師范大學協辦的“相由心生——姚鳴京藝術展”在中國美術館開幕。此次展覽是姚鳴京教授從事美術創作、院校教學34年來,首次在中國美術館舉辦個人展覽,展覽分為構成創作山水、禪意山水、教學實踐寫生以及人物、花鳥、草稿等四大篇章,呈現出藝術家從藝34年來在藝術上的深入探索和廣泛的實踐。展覽由中央美術學院院長范迪安、著名批評家殷雙喜擔任學術主任,藝術史博士于洋策劃。

姚鳴京教授1959年生于北京,祖籍江蘇無錫,師承盧沉、周思聰先生,擅長山水、人物,現為中央美術學院教授,中央美院中國畫學院副院長、碩士研究生導師、李可染畫院副院長、中國美術家協會會員,中國美協美術教育藝術委員會委員。

姚鳴京的藝術,曾深受李可染的影響,重視“寫生創作”——即以創作的態度寫生,強調對現實景觀的加工和理想化表現。上世紀90年代前期,藝術家的觀念、畫法和風格逐漸發生了變化,轉而“追求內在的渴望與反省”。這一變化主要源于兩個因素,一是他以“居士”(信士)的身份體悟禪修,每日吃齋打坐,開始了一種內省性的人生;二是他在盧沉畫室研修水墨構成,接受了盧氏“要自由創作”、“要從模擬現實中解脫出來”的藝術思想的主張,決定尋找一條能夠表現自己內在情感、在形式上也有自己特點的路,他以水墨構成的眼光分析傳統,抓住從董其昌到石濤的“畫禪”要義,一方面用董其昌一類半抽象的符號圖式取代寫實圖式,一方面發揚石濤打通莊禪“借筆墨寫天地萬物而陶泳乎我”的精神,努力表現“內在的渴望與反省”,力圖把筆墨和構成結合起來,以描繪自己的山水心像和山水之夢。

中央美術學院院長范迪安以將姚鳴京教授的作品稱之為“夢境山水”:“縱觀姚鳴京自20世紀90年代以來的山水畫作品,可以看到他致力于東方與西方、傳統與現代、自然與理想的融合,在中國畫的精神內涵與形式語言上都獨辟蹊徑,創造了一種可以稱為‘夢境山水’的視覺圖式。這種圖式既有別于傳統的隱逸山水,也有別于當代的新文人畫和實驗水墨,構成了姚鳴京自己的藝術面貌。”

在范迪安院長看來,姚鳴京教授是畫壇的中堅力量,其融儒、道、釋文化精神于一體的山水創作也早已奠立風格。在他的作品中,山勢樹影、云嵐波紋、橫空出世,生成了亦真亦幻的情境,作品遠觀奇詭不凡,近察細節豐厚,出世的坐忘神思與入世的生活意味相映成趣,在造境的手法上體現出超越性的精神向往。在“凝神”與“坐忘”之際,物象之“象”成為心靈與精神之“相”,這才是他的藝術的獨特創造,也為當代山水畫的傳承創新增添了一份具有方法論價值的成果。作為他自我意識的投射,在一些作品中,“坐忘”式的佛像也成為畫面上極具個性的“符號”,可以說,老莊之道與佛家之悟在他的畫意中兩相結合,以一種契合自然、心納萬物的方式呈現出來,這是一種中國式的澄心味象與物我合一。“三界唯心,萬法唯識”,參禪的目的在于明心見性。姚鳴京狀物寄情、化景為相的創作特征展現了超越自我、回歸生命的身心實踐,達到了非統尋常的藝術境界。

策展人于洋則表示:“在某種意義上,二十世紀中國山水畫最為鮮明的衍變,是從筆墨個性到圖式個性、形式個性的轉型,其間貫穿古今不曾易改的是對于造化境界與個人意趣的追求。這種轉型的背后,有現代人對于山水自然乃至山水文化的新近理解,也有時代風貌與信息傳播的推波助瀾。由此,圖式風格的個性化趨向,常常成為分辨不同山水畫風與審美趣味的重要依據。在當代中國畫壇,姚鳴京先生的山水畫,即十分典型的呈現出這種氣象。山水畫創作、教學與研究對于他而言,既是觀察自然萬物、認識世界的通道,更是直面內心、修禪悟道的方式,以至其畫中山水之間,也蘊涵著如其人一般的性情格趣,澄明而熱忱,真摯而達觀。”