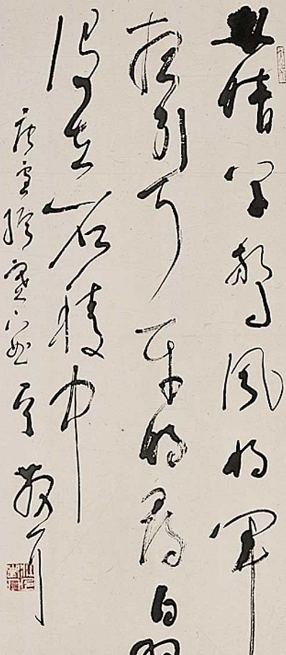

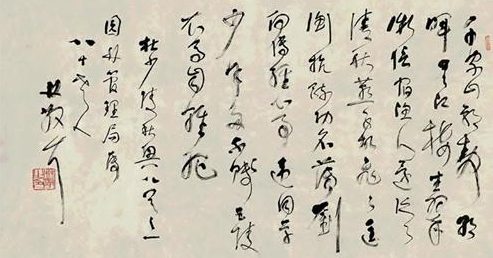

林散之

藝術(shù)家簡(jiǎn)介

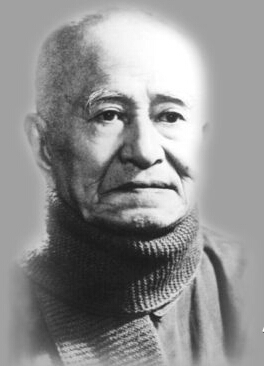

林散之,名霖,又名以霖,字散之,號(hào)三癡、左耳、江上老人等。安徽省和縣烏江鎮(zhèn)人。自幼喜歡書畫。1972年中日書法交流選拔時(shí)一舉成名,趙樸初、啟功等稱之詩、書、畫“當(dāng)代三絕”。

1989年12月6日因病辭世,終年91歲。林散之是“大器晚成”的典型。也正因?yàn)槠涑龃竺芡恚瑪?shù)十年寒燈苦學(xué),滋養(yǎng)了其書之氣、韻、意、趣,使之能上達(dá)超凡的極高境界。也因其書具有超凡脫俗的境界、深邃雋永的意韻,才能使書界中人對(duì)之品賞愈久,得益愈多,感受愈深,認(rèn)識(shí)愈深。他對(duì)現(xiàn)代中國(guó)書法藝術(shù)事業(yè)的貢獻(xiàn),真可謂“功莫大焉”。為了紀(jì)念這位當(dāng)代杰出的書法大師、詩人、畫家,后人為其建立了紀(jì)念館和藝術(shù)館。林散之被譽(yù)為“草圣” ,林散之草書被稱之為“林體”。

人物生平

早年經(jīng)歷

林散之的父親林成璋是一位天性誠(chéng)厚、無意功名的讀書人,其個(gè)性與學(xué)養(yǎng)對(duì)林散之有直接的遺傳與影響。

林散之三歲即喜寫寫 畫畫,五歲能對(duì)物寫生,六歲入塾讀書。自此至十三歲,七年間讀完《百家姓》《千字文》、有關(guān)孔孟言論的經(jīng)典及《左傳》《古文觀止》《詩經(jīng)》《毛詩》《唐詩》等,又習(xí)作文、屬對(duì)、作詩,習(xí)字則從描紅入手,繼臨顏、柳名碑,十二歲已能為鄰居寫春聯(lián)。課余又寫生,或鉤摹《繡像三國(guó)演義》《繡像水滸傳》中人物,大膽而富有想象力。因其頑皮,童年時(shí)鬧出不少趣事。

林散之十四歲時(shí)其父病故,家庭生活艱難。此后,他發(fā)奮求學(xué),先從和縣陳姓廩生讀書,繼去南京從張青甫學(xué)畫人像。

十六歲時(shí)因瘡疾返鄉(xiāng)。詩文請(qǐng)教廩生范柳堂,書法從師范培開,并習(xí)武強(qiáng)身,十八歲應(yīng)聘在和縣姐丈家教書,并從張栗庵學(xué)詩及文辭,盡讀其藏書,書法亦獲其指授。

十九歲娶趙姓女,次年,趙氏病故。二十一歲時(shí)大病垂危,幸張師精醫(yī)道,獲救。二十二歲被全椒富戶盛家選為婿,妻盛德粹賢淑達(dá)理,善治家,使其專心文藝,相伴數(shù)十年,感情甚篤。

林散之二十三歲時(shí)分得祖產(chǎn)水田近四畝,宅后山地?cái)?shù)畝和原住房十間。又購(gòu)周圍荒崗,辟為果園,并植大量樹木,名其居日“散木山房”。是時(shí),其詩書畫已頗有名聲。

二十六歲時(shí),他著手編著《山水類編》,至二十九歲時(shí)完稿。三十二歲時(shí),經(jīng)張栗庵介紹,辭去教書工作,赴上海從黃賓虹學(xué)畫山水,至三十四歲,因家中經(jīng)濟(jì)困難,還鄉(xiāng),仍教書。當(dāng)年秋,家鄉(xiāng)水災(zāi),他挺身而出,義務(wù)主持圩事,公正廉明,甚受擁戴。

1934年,林散之三十七歲。遵黃賓虹教導(dǎo),為師造化,孤身作萬里游,得畫稿八百余幅,詩近兩百首。次年撰成《漫游小記》,連載于上海《旅行雜志》。

1936年游虞山、揚(yáng)州等地。

1937年游黃山,得詩十六首,畫稿若干幅。1938年,家鄉(xiāng)為日寇侵占,林散之舉家逃難,數(shù)年間,隨身攜詩稿、碑帖與筆墨紙硯,流浪中仍作詩書畫不輟。

1945年抗戰(zhàn)勝利,他不勝慨嘆,曾作詩十九首記之。

解放后,林散之于1951年被選為江浦縣(今浦口區(qū))人代會(huì)常委,作為國(guó)家干部在江浦工作、生活了12年。其間于1956年出任江浦縣副縣長(zhǎng),1958年當(dāng)選為南京市政協(xié)常委,1959年當(dāng)選為江蘇省政協(xié) 委員

1963年,他正欲退休時(shí),江蘇省國(guó)畫院聘其為專職畫師,遷居南京,與畫家錢松喦同住一幢兩層樓房,林宅在樓下。從此,專心書畫創(chuàng)作,成果日豐。

1966年林散之69歲時(shí),夫人病逝,林悲拗萬分,頓使雙耳失聰。是年,“文革”運(yùn)動(dòng)爆發(fā),林孤身一人在南京生活,來往于南京、揚(yáng)州、烏江兒女間,如此經(jīng)歷了7年的流浪生活。

1970年春節(jié)除夕,他在烏江鎮(zhèn)浴池洗澡,不慎跌入開水池中,全身嚴(yán)重燙傷,救治4個(gè)月始愈,右手五指粘并,幸被搶救了拇指、食指和中指,尚可執(zhí)筆,因自號(hào)“半殘老人”。

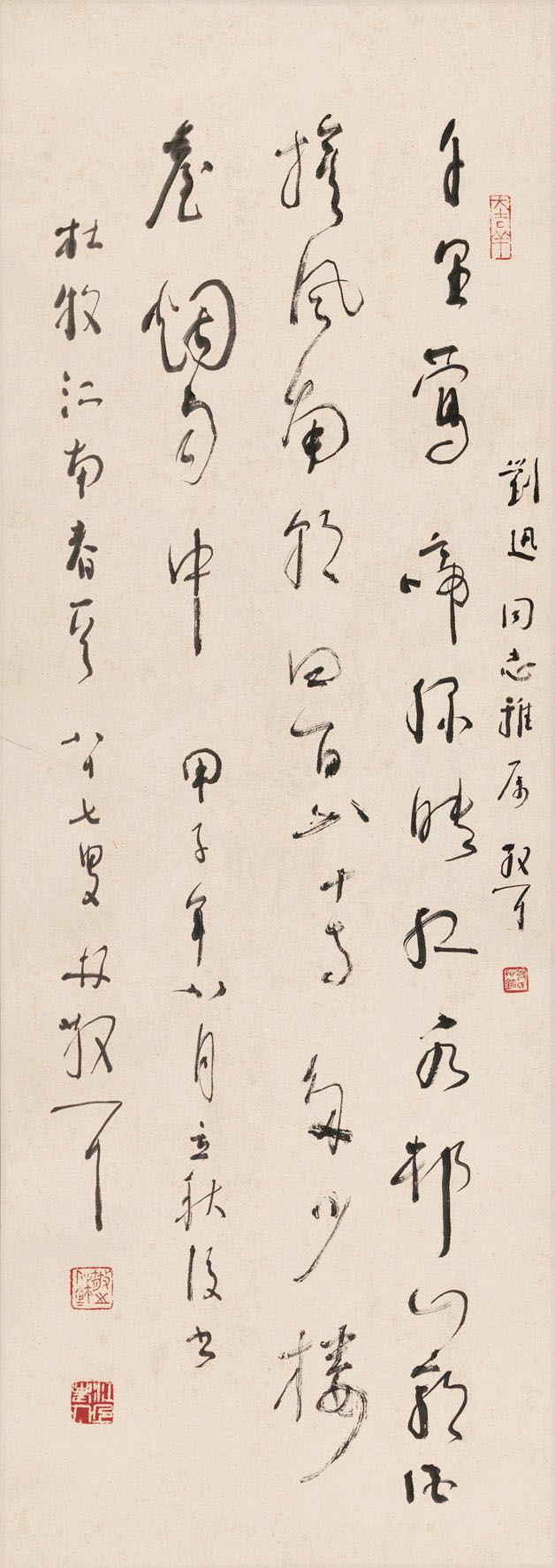

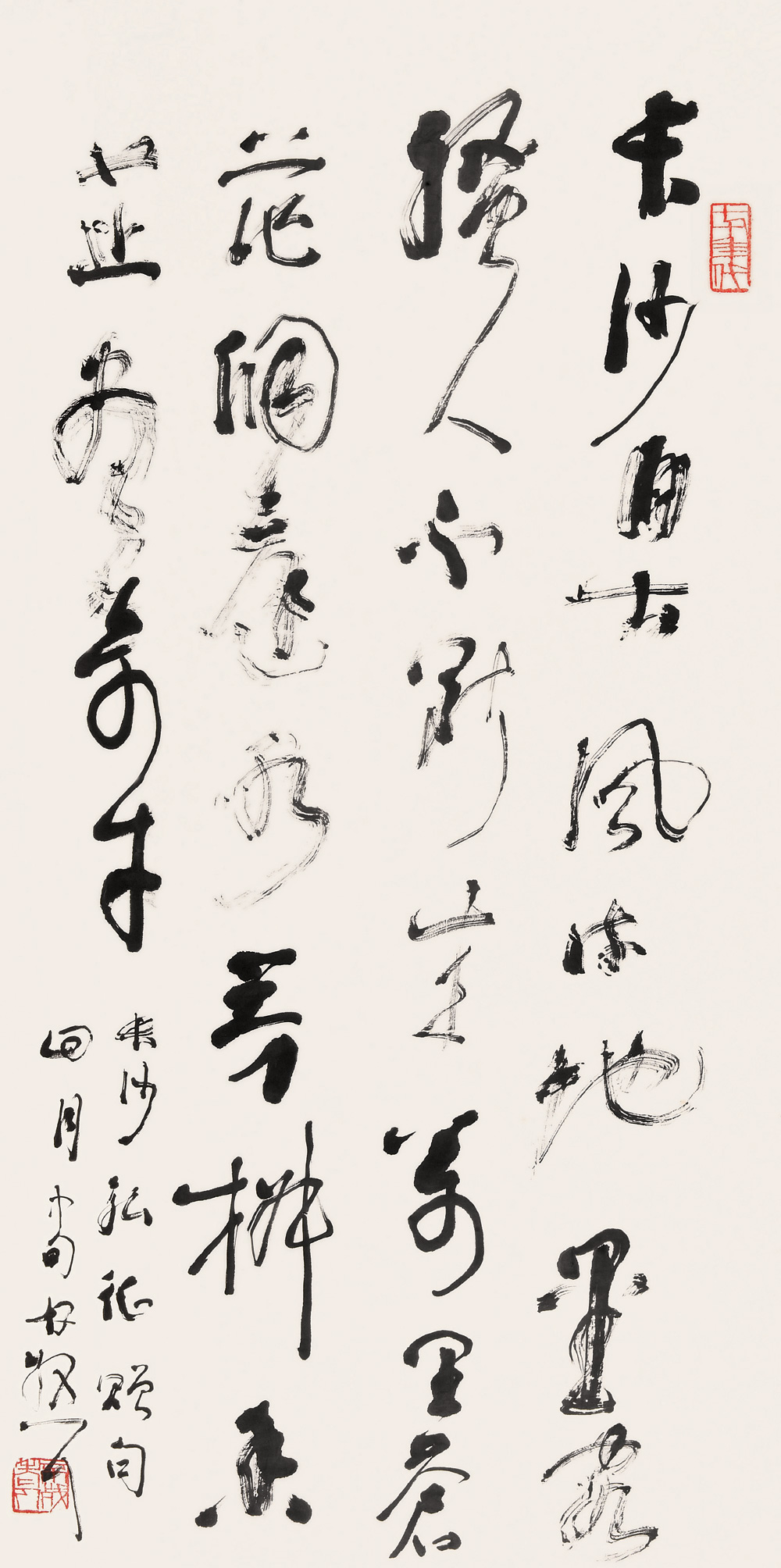

1972年,為慶祝中日邦交正常化,《人民中國(guó)》日文版雜志擬編發(fā)“中國(guó)現(xiàn)代書法作品選”特輯。評(píng)選中,他的草書條幅《毛主席詞·清平樂會(huì)昌》得到郭沫若、趙樸初、啟功等權(quán)威人士的高度評(píng)價(jià),書名初震。是時(shí)他75歲。

次年元月,《人民中國(guó)》第一號(hào)出版,其作品單獨(dú)列于特輯首頁,在日本引起巨大反響。

此后,日本書道界的訪華團(tuán)體來中國(guó),都以能拜會(huì)林散之為榮,對(duì)其書推崇備至。是年3月,他自江浦重返南京。

1975年,他應(yīng)榮寶齋之邀去北京,以其詩集《江上詩存》手稿奉請(qǐng)趙樸初、啟功教正。趙為作頌詩,啟功為撰序文,給予極高贊譽(yù)。4年后,南京教師進(jìn)修學(xué)院為之刊印3000冊(cè),從此流傳海內(nèi)外!

由于林散之在藝術(shù)上取得的卓越成就及其重大的社會(huì)影響, 1978年,他當(dāng)選為全國(guó)政協(xié)委員。書名大震后,他創(chuàng)作更勤,應(yīng)人索請(qǐng)或參加展覽,大量作品流傳四方。全國(guó)第一、二、三、四屆書法展,他均出以精品。此外,1980年,先后在南京、合肥舉辦個(gè)人書畫展,展出作品一百四十件。

1982年,又在南京舉辦其祖孫三代書畫展。

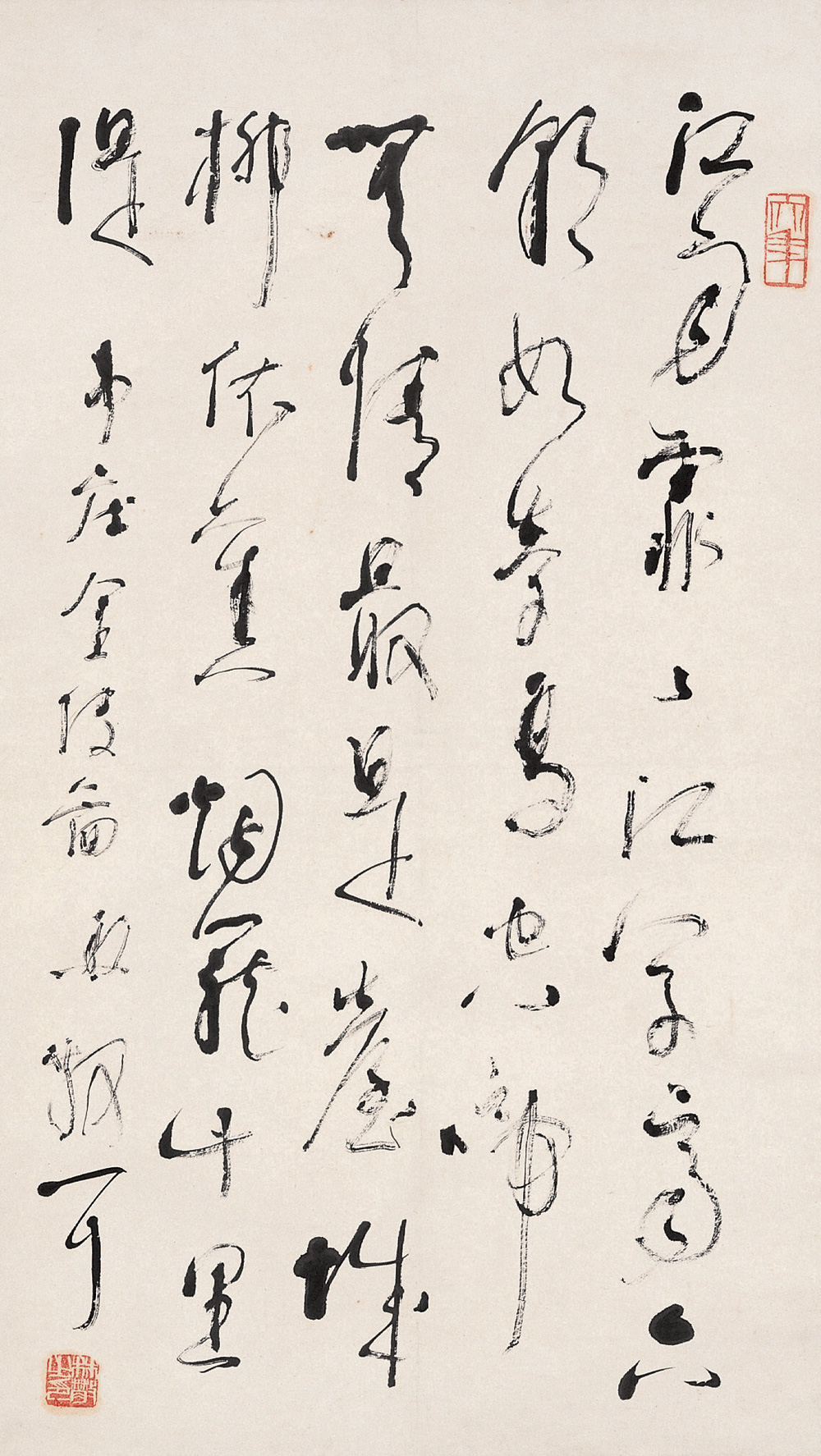

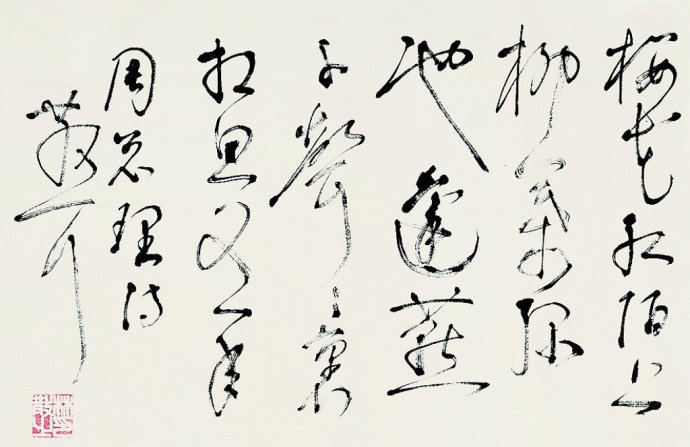

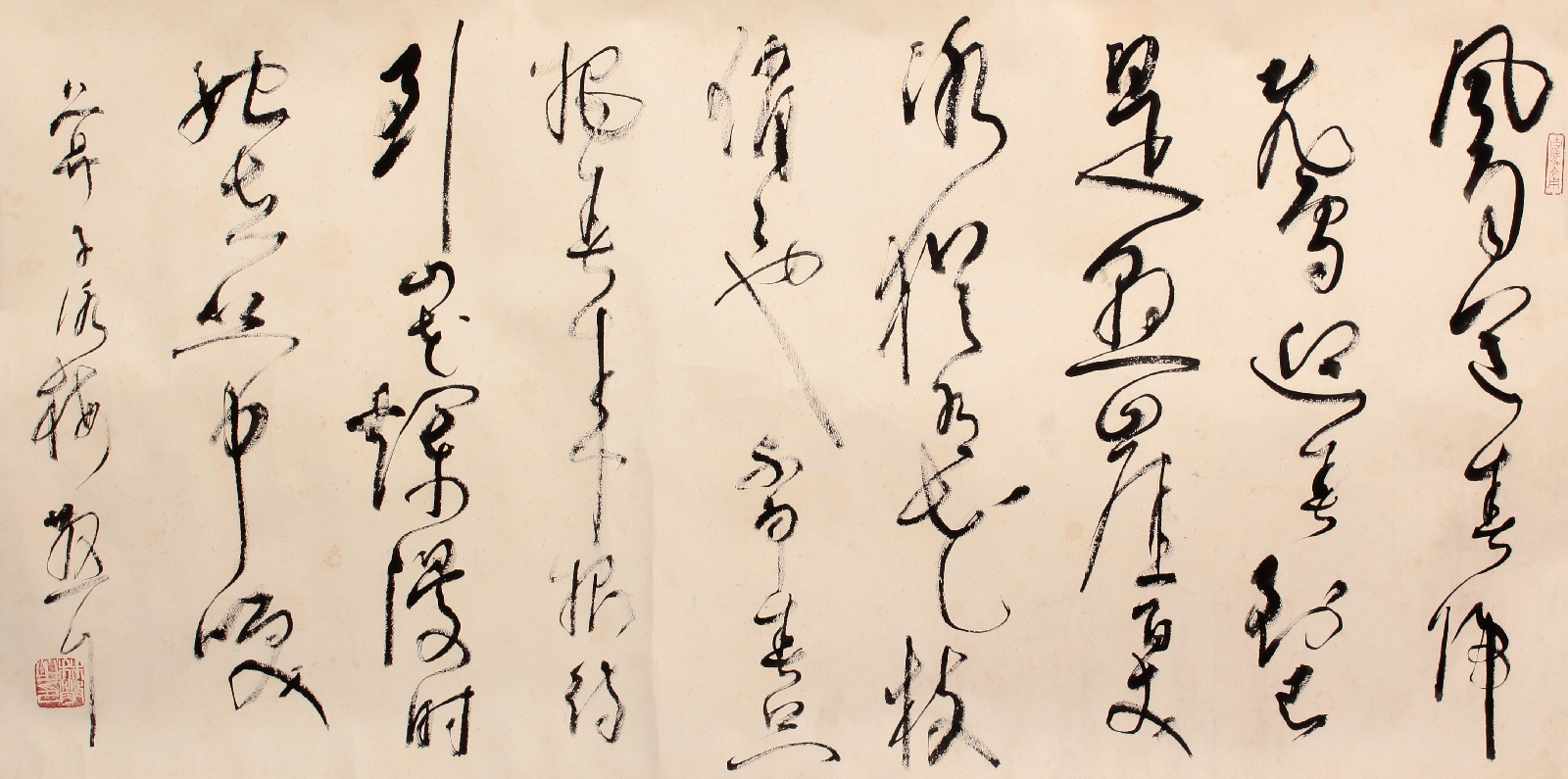

數(shù)年間,林散之又創(chuàng)作了多幅巨制。如1980年他83歲時(shí)以丈二宣整幅作草書橫披《自作詩·論書》,雄肆蒼渾。

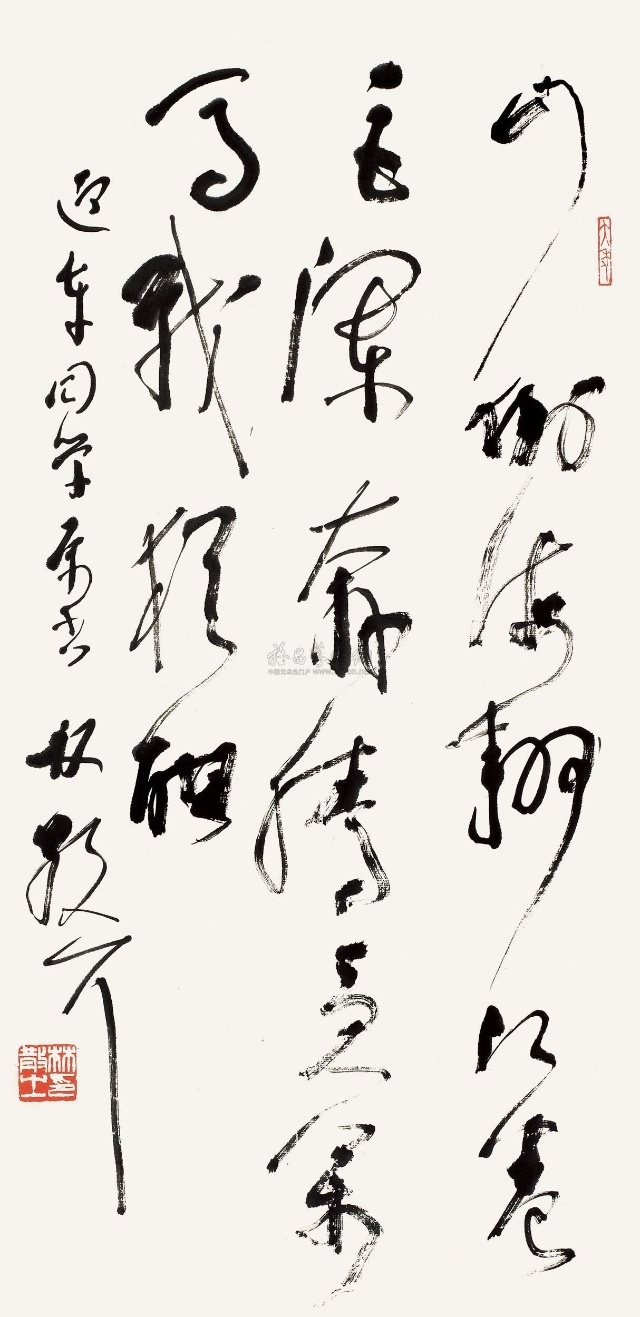

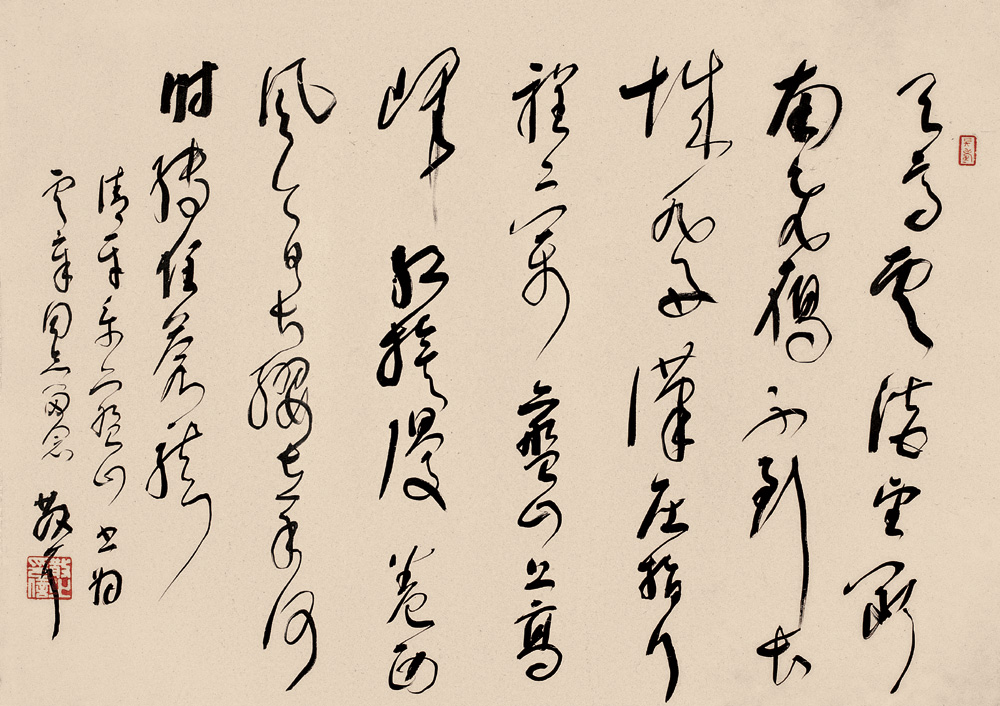

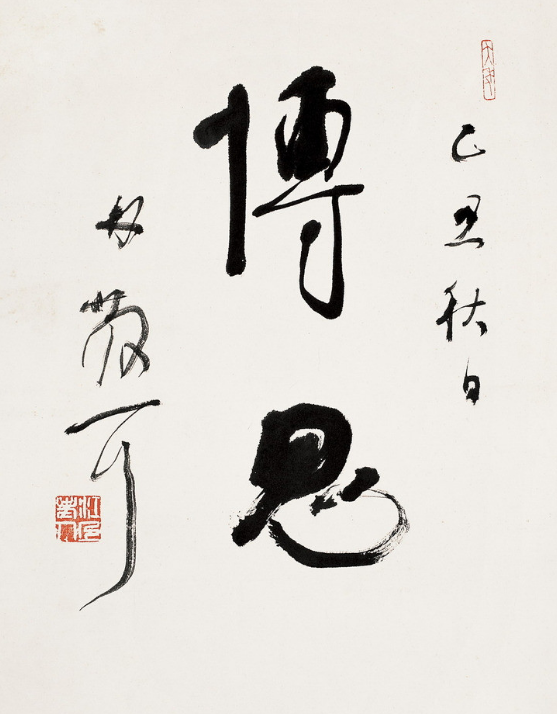

1987年他90歲時(shí)又以丈二宣整張作行草書條幅《自作詩·看長(zhǎng)江大橋工程》,端秀蒼勁。同年又為峨嵋山重修金頂書“金頂”二字,字徑約二尺。又為福建媽祖廟以隸書寫“和平女神 海峽之島”8個(gè)大字,每字均用整張四尺宣寫成。其巨作之雄風(fēng)雅韻,感人至深,嘆為觀止。

當(dāng)代草圣

1984年5月15日,日本書道訪華團(tuán)拜訪林散之,團(tuán)長(zhǎng)、日本書壇巨孹青山杉雨敬題“草圣遺法在此翁”為贈(zèng)。同年,北京《瞭望》 周刊四十七期發(fā)表《草圣遺風(fēng)在此翁》評(píng)介文章。林散之“當(dāng)代草圣”之稱從此傳頌四方。

林散之暮年患腦動(dòng)脈及全身主動(dòng)脈硬化,多次住院療養(yǎng),每當(dāng)稍有好轉(zhuǎn),他便吟詩或作書、作畫。

1988年91歲時(shí),他向故鄉(xiāng)江浦縣(浦口區(qū))捐獻(xiàn)歷年書法精品170件、畫四十幅及所藏古硯兩方,江浦縣為建書畫陳列館于求雨山。

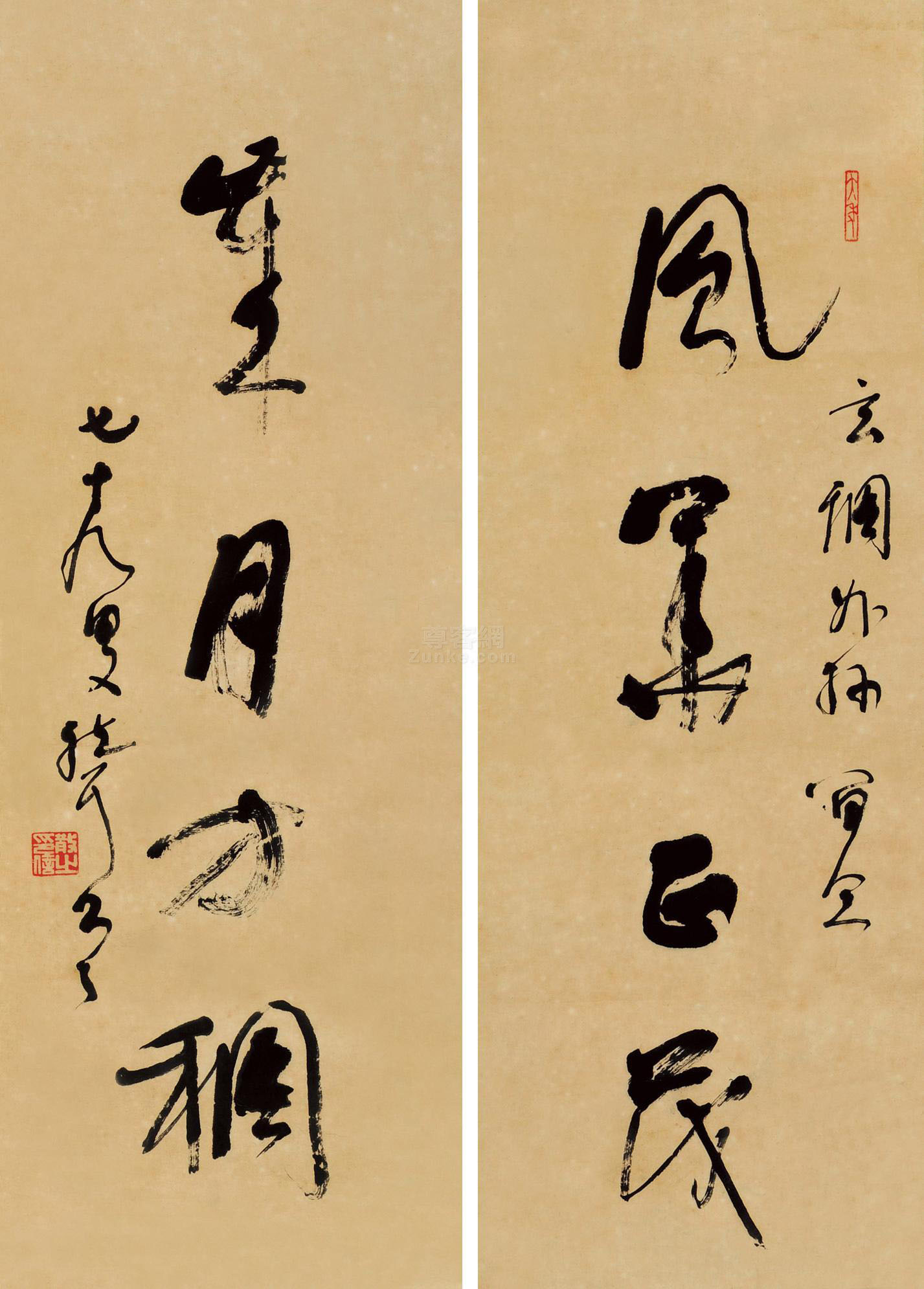

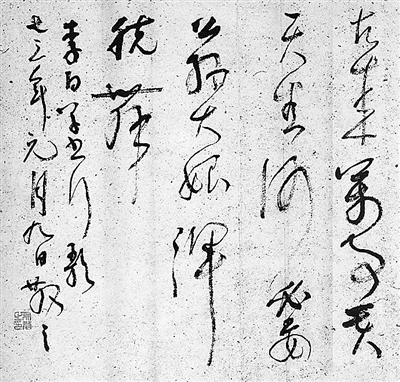

第一草書

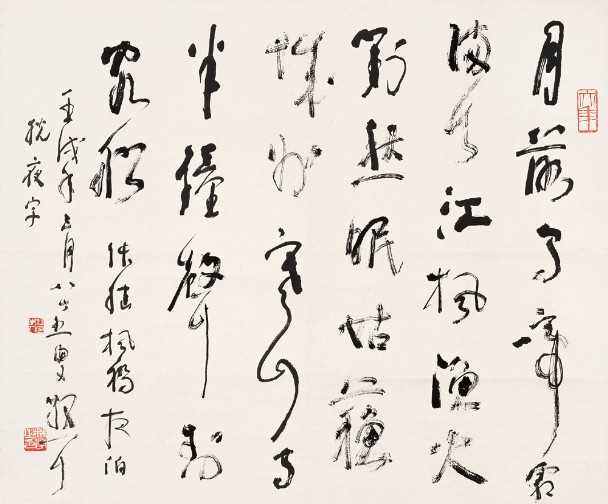

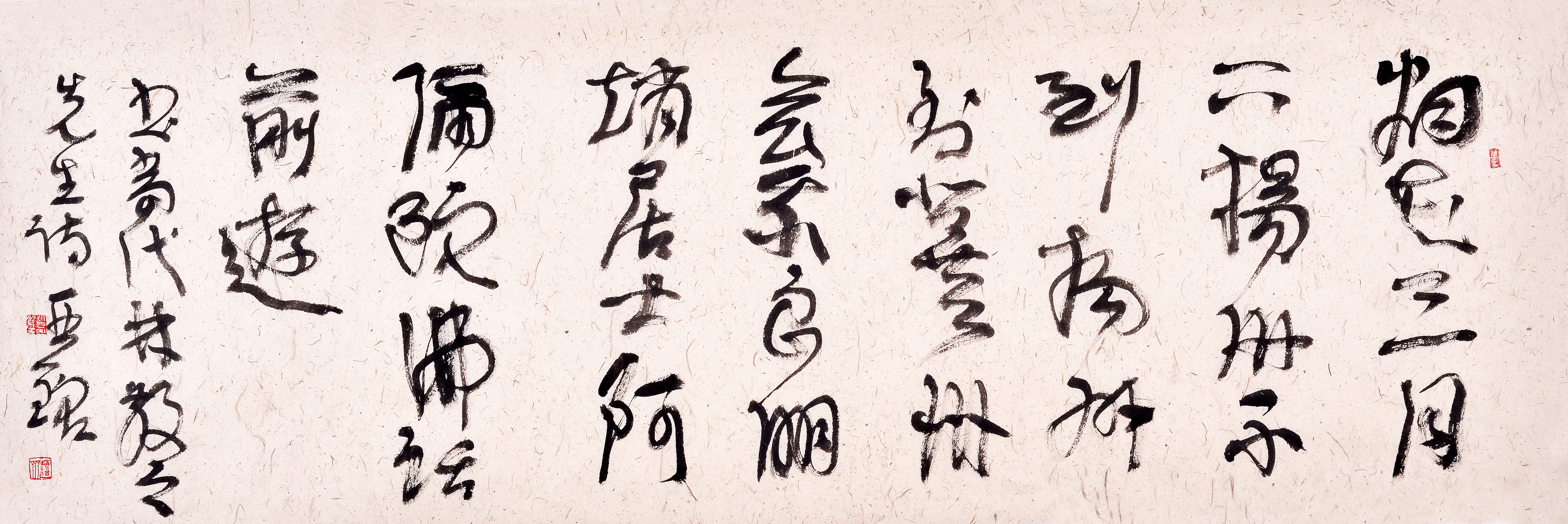

“第一草書”指的是“林散之第一草書”。全稱是《林散之中日友誼詩書法手卷》,簡(jiǎn)稱為《中日友誼詩》。

“林散之第一草書”是“草圣”林散之1975年3月為日本書法代表團(tuán)訪華專門創(chuàng)作的草書手卷,由于特殊原因沒有送出,成了林散之的自存之稿。國(guó)內(nèi)僅存3幅,此作最好。專家鑒定是“神品”、“林散之第一草書”、“林散之王”,堪稱國(guó)寶。林散之第一草書,反映了中國(guó)近 300年來草書藝術(shù)的最高成就,見證了中日兩國(guó)書法交往的重大事件,捍衛(wèi)了中國(guó)書法在國(guó)際上的中心地位。中國(guó)書協(xié)名譽(yù)主席沈鵬、中國(guó)著名鑒定家蕭平、中國(guó)書畫收藏家協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇士澍、中國(guó)國(guó)家文物局局長(zhǎng)孫軼青、上海市收藏家協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)吳少華等等 60多位專家名家評(píng)價(jià)解析。中央電視臺(tái)、《中國(guó)收藏》、雅昌網(wǎng)等 80多家媒體報(bào)道,《江蘇藝術(shù)網(wǎng)》開辟專題《國(guó)寶林散之手卷》。2010年 4月,林散之研究會(huì)、文物出版社和林散之后人聯(lián)合將這幅作品出版成書《林散之中日友誼詩書法手卷》,在全國(guó)發(fā)行,以此紀(jì)念林散之先生逝世20周年。

極高的藝術(shù)價(jià)值、歷史價(jià)值和學(xué)術(shù)價(jià)值決定了林散之第一草書的市場(chǎng)價(jià)格,不是看尺寸談價(jià)格,而是按質(zhì)按件來考量。如果一定要以尺來計(jì)算,至少是林散之一般草書價(jià)格的幾十倍,還可能更高。估價(jià)林散之第一草書這類頂級(jí)藝術(shù)品,應(yīng)該站在人類藝術(shù)的頂峰,超越民族,超越膚色,超越語言,超越國(guó)界。林散之第一草書是華夏中國(guó)的,也是世界人類的。

大器晚成

林散之是“大器晚成”的典型。也正因?yàn)槠涑龃竺芡恚瑪?shù)十年寒燈苦學(xué),專心致志,積學(xué)厚,涵養(yǎng)富,不僅其書法功底至深,而且,又因其做人之真誠(chéng)和在詩主義辭及繪畫等多方面的成就,滋養(yǎng)了其書之氣、韻、意、趣,使之能上達(dá)超凡的極高境界。也正因?yàn)槠鋾哂谐裁撍椎木辰纭⑸铄潆h永的意韻,才能使書界中人對(duì)之品賞愈久,得益愈多,感受愈深,認(rèn)識(shí)愈深。而認(rèn)識(shí)愈深,也就更增敬仰嘆服之情,可以說,他的書法藝術(shù)中蘊(yùn)涵著其人之真、詩之韻、畫之意。這是我們?cè)诮庾x林散之書法時(shí)不可不知的。

生天成佛

1989年7月病重。10月,病情進(jìn)一步惡化。他自知命數(shù)將盡,一天上午起床后突要紙筆,寫下“生天成佛”四字。至12月6日,與世長(zhǎng)辭,終年92歲。林散之先生為何會(huì)葬在采石磯呢?一是林散之先生終身欽慕李白的人品和才藝。1982年清明節(jié),林先生曾為遲逝的盛夫人題寫過一篇墓記:“翠螺山色陽晴變,揚(yáng)女潮聲近近連;身后一杯平靜土,共君永此傍青蓮。”(翠螺山即采石磯,李白為青蓮居士)。把墓地選正在太白樓之側(cè),取詩仙為鄰,詩書兩絕,成萬世嘉話;二是林散之本籍為安徽和縣烏江,出生于南京江浦烏江(此烏江即項(xiàng)羽自刎處,兩個(gè)烏江雖分隔兩省,其實(shí)只相距13公里),取采石磯隔長(zhǎng)江工具相望。林散之生前曾十?dāng)?shù)次登臨采石磯,尋訪前人遺址,面臨滾滾長(zhǎng)江,遙望家鄉(xiāng),寫生做畫,抒情賦詩,情無所系。采石磯正在林先生心外屬其家鄉(xiāng)范圍。

藝術(shù)造詣

癡情于詩、書、畫

林散之治學(xué)有一往無前的鉆勁。他十七歲即以范仲淹名言 “不及,非人也”為座右銘,并取號(hào)“三癡生”。他癡情于詩、書、畫,終生未曾輟止。

《山水類編》

他二十六歲開始編纂的《山水類編》,

全書共二十九卷,三十五萬余字,匯集前人有關(guān)山水畫的論述,內(nèi)容

采自數(shù)百種文獻(xiàn),歷時(shí)三年余完成。在當(dāng)時(shí),可謂一大工程,他人未曾做過,可見其心志。1930年,林曾將此書抄本攜去上海,請(qǐng)其師黃賓虹審正。黃仔細(xì)閱過,并作了眉批,并打算推薦給神州國(guó)光社出版,后因抗戰(zhàn)起,未果。

外出采風(fēng)

他牢記黃賓虹“師古人,更要師造化”的教導(dǎo),通過幾年節(jié)衣縮食,積累了一些旅費(fèi),便于1934年三十七歲時(shí)決然打點(diǎn)行裝,告別老母妻兒,孤身出游。費(fèi)時(shí)八個(gè)月,歷經(jīng)蘇、皖、魯、晉、豫、陜、川、鄂九省,游嵩山、華山、終南山、太白山、峨嵋山、廬山、混江、三峽等名山大川,行程一萬六千余里,歷盡艱難險(xiǎn)阻,得畫稿八百余幅,詩近二百首,并觀摩沿途歷代刻石書法,胸襟與眼界大開。此舉亦少有人實(shí)行,可見他追求理想的執(zhí)著與堅(jiān)毅。后又兩游黃山,在名山大川中體驗(yàn)方法,尋覓新意,尤對(duì)山川景色風(fēng)云氣象變化之靈韻深得感情。這對(duì)其后來詩、書、畫高逸格調(diào)的形成,起著重要的作用。

詩才不凡

林散之少年時(shí)即顯出詩才不凡。今尚存其1914年十七歲時(shí)自訂詩集《方棠三癡生拙稿》,內(nèi)書目作詩詞一百一十六首,以行書 或楷書書寫,大部分作了修改。其詩文老師評(píng)曰:“詞旨清婉,用典 渾切,鳳嗚高岡,自非凡響。”其平生,無時(shí)無地不在推敲詩作,如病臥時(shí)、睡夢(mèng)中、吃飯時(shí)、走路時(shí)常不能自控地興起作詩。甚至在坐馬桶時(shí)也常沉思,忽覓得佳句急起身提褲去桌上取紙筆記下,以免遺忘,一時(shí)傳為笑談。

他在詩詞上耗費(fèi)的心血最多,體會(huì)最深,自我評(píng)價(jià)也最高。他在八十多歲時(shí)曾頗為動(dòng)情他說過:“現(xiàn)在社會(huì)上風(fēng)云變動(dòng)不定,一切不與人爭(zhēng),只與古人爭(zhēng)一地位。這是個(gè)目的。詩、書、畫,我的詩為第一位。功夫深,用了六七十年心血。尤其 ‘四人幫’時(shí),家籍被搶燒一空,唯詩稿常在身邊,晚上枕頭,不讓遺失,保存下來,真是苦難重重。自下已蒙各方面努力,存印下來,可以留給后人看看。”

這一番話有兩個(gè)要點(diǎn):一是林散之治藝,志在與古人爭(zhēng)一地位。他一生奮斗,標(biāo)尺放在這一高度;二是他自評(píng)詩、 書、畫,以詩為第一。從其所敘保護(hù)詩稿的經(jīng)過,可見其傾注感情之深。《江上詩存·啟功序》中盛贊:“老人之詩,胸羅子史,眼寓山川,是曾讀萬卷書,而行萬里路者,發(fā)于筆下,浩浩然,隨意所之。無雕章琢句之心,有得心應(yīng)手之樂。”趙樸初題贊中則有“老辣文章見霸才”句,評(píng)價(jià)極高。林詩頗近于唐人白居易、宋人楊萬里的情調(diào),樸實(shí)無華、清淡中見真情。這種意境正與其個(gè)性氣質(zhì)相表里。可是,這飽含著老人一生才華與深摯情感的兩千幾百首舊體詩詞,今世又有多少人能品味其妙處呢?但其抒情寫意的詩詞往往見題于畫作上,與畫境相輔相成,并臻其妙。或見之于書法作品中,其詩詞的意韻成為其書法筆墨、風(fēng)格的深層內(nèi)蘊(yùn),故其書法藝術(shù)的形式美中充溢著濃厚的詩的韻味,此非常人所能及。故可以說,其詩韻乃其書之魂!

投師黃賓虹

林散之十三歲學(xué)畫人像,并學(xué)工筆人物畫,后又自學(xué)山水畫。二十余歲時(shí),其書法工楷書、隸書、行書,工筆人物畫師陳老蓮、黃慎,山水畫宗王煙客、王石谷,在皖東已小有名氣。三十二歲時(shí),經(jīng)其方詩文辭老師張栗庵推介去上海投師黃賓虹,為其藝術(shù)生涯中重大轉(zhuǎn)折。黃為詩、書、畫、印“四合一”的藝術(shù)大師,其山水畫尤為海內(nèi)外所敬服。林從學(xué)兩年,書畫筆墨之道深得教益,眼界大為開闊,見識(shí)大為增長(zhǎng)。又獲讀黃師大量藏書,并聆聽教誨,學(xué)問大進(jìn)。這兩年的收獲,對(duì)其一生藝術(shù)的攀高,具有深遠(yuǎn)的影響。

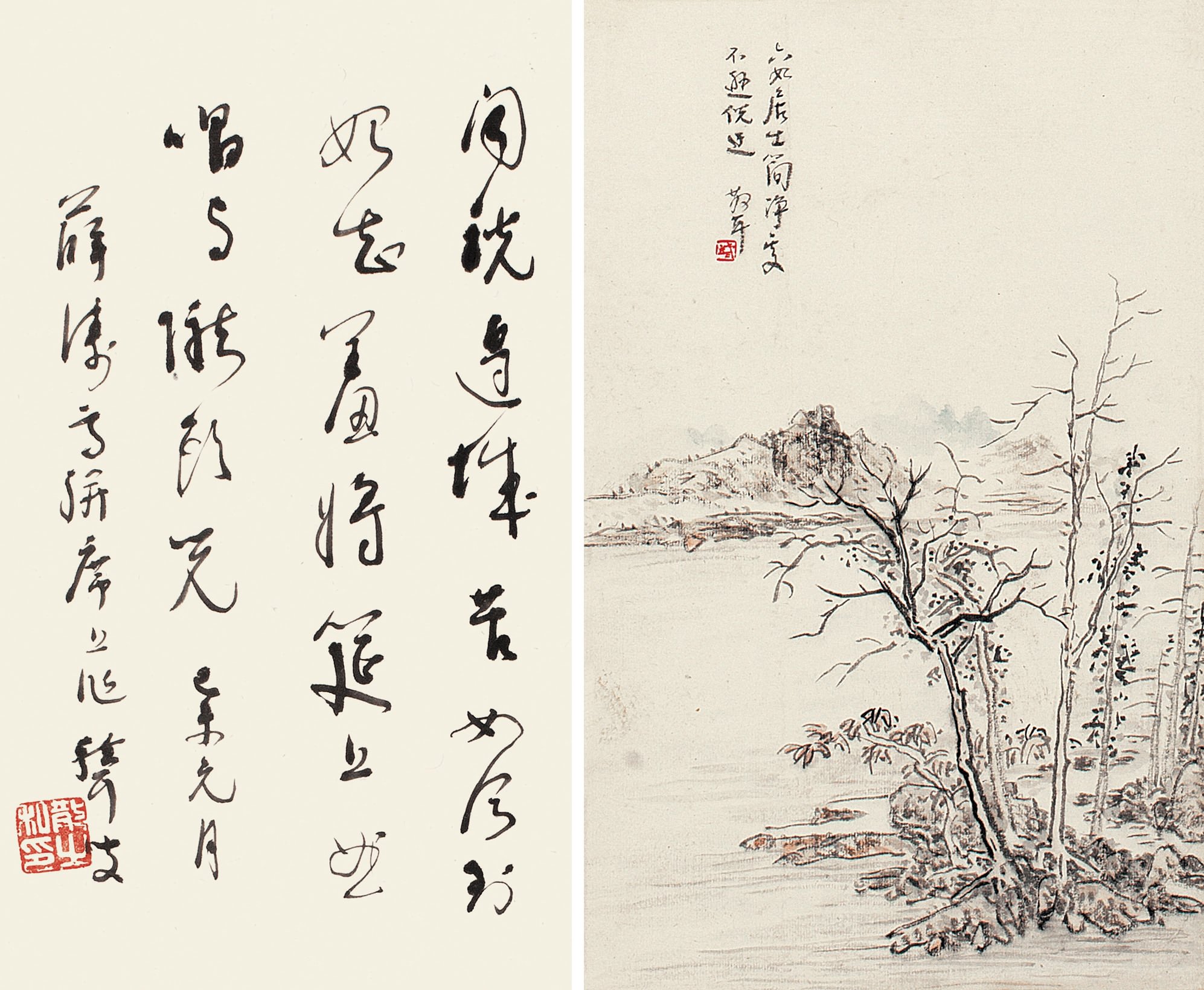

表現(xiàn)現(xiàn)實(shí)

解放后,林在中國(guó)畫上嘗試表現(xiàn)現(xiàn)實(shí)生活,1955年創(chuàng)作了長(zhǎng)卷《江浦春修圖》,直接取材于宏大的修圩筑堤工程,飽含著他的切身體驗(yàn)和深摯情感。這幅長(zhǎng)卷成為解放后國(guó)畫界最早反映現(xiàn)實(shí)生活的佳作之一。

1963年,林散之應(yīng)聘為江蘇省國(guó)畫院畫師之后,曾與畫院同赴蘇南、蘇北寫生。三年間,作畫甚勤。1966年“文革”浩劫開始后,所藏大量書籍、字畫、碑帖被查抄焚毀,生活動(dòng)蕩不定。1970年全身嚴(yán)重燙傷,險(xiǎn)些喪命。此后,他作書較多。而作畫,未再外出寫生,多追憶往昔寫生印象,尤以畫黃山煙云景色為多。其用筆與作書同,曲中求直,方圓相兼。水墨則竭盡干濕濃淡的交互變化,表現(xiàn)煙云氣象的豐富意趣,從而造就其高出時(shí)人的水墨技巧, 與其師黃賓虹不同。黃之墨法有蒼渾之氣,林之墨法則更多靈潤(rùn)之意。他在這一方面深切而獨(dú)到的體驗(yàn),施之于草書,為草書開一新境界。而其在寫意山水畫的意境追求上,景物造型上及布白的奇正、虛實(shí)、墨白的處理手法上所獲得的深切體會(huì),滲透其書法的字法、章法,又使其書具有了獨(dú)特的個(gè)性趣味。

書法進(jìn)程

“余八歲時(shí),開始學(xué)藝,未有師承。十六歲從鄉(xiāng)親范培開先生學(xué)書。先生授以唐碑,并授安吳執(zhí)筆懸腕之法,心好習(xí)之廣又云:“余學(xué)書,初從范先生,一變;繼從張先生,一變;后從黃先生及遠(yuǎn)游,一變;方稀之后,又一變矣。”其自我鑒定書法進(jìn)程為四個(gè)階段。

他從小即勤奮習(xí)書。從現(xiàn)存其十七歲時(shí)自訂詩稿《古棠三癡生拙稿》來看,此時(shí)不僅其詩已頗具功力與性情,其小字行草書,以 《懷仁集王圣教序》為底,已頗具功力與文人氣息,所書甚熟練,然點(diǎn)畫用筆較文弱。從這本詩集手稿,可概見其“未有師承”時(shí)期至其拜師之初已達(dá)到的水平。

談到從師于范培開所得,他自言:“我用懸腕寫字全虧范先生的教導(dǎo)。本來我寫字是伏在案上,全用筆拖,不懂也不敢懸腕。從范先生學(xué)書后方懂得懸腕之法。懸腕才能用筆活,運(yùn)轉(zhuǎn)自如。”這一感受十分深刻。不能懸腕,在寫詩稿一類的小字時(shí)還無大妨礙, 若寫大一點(diǎn)的字,就不能貫氣自如地運(yùn)筆了。這一教導(dǎo),使他有了遠(yuǎn)大的前途。

他又說:“余初學(xué)書,由唐入魏,由魏入漢,轉(zhuǎn)而入唐,宋、元, 降而明、清,皆所摹習(xí)。于漢師《禮器》、《張遷》《孔宙》、《衡方》、《乙瑛》、《曹全》;于魏師《張猛龍》、《賈使君》、《爨龍顏》、《爨寶子》、《嵩高靈廟》、《張黑女》、《崔敬邕》;于晉學(xué)《閣帖》;于唐學(xué)顏平原。柳誠(chéng)懸、楊少師、李北海,而于北海學(xué)之最久,反復(fù)習(xí)之。以宋之米 氏、元之趙氏、明之王覺斯、董思白諸公,皆力學(xué)之。”其學(xué)書臨古之 脈絡(luò)如此。可見林散之思想開明,是以兼融并取的態(tài)度廣為取法古人的。他無論碑、帖,無論何家何派,各取其所長(zhǎng)。對(duì)隸、真、行。草諸體,終其一生,苦心鉆研。唯于篆書,他末提及。曾見其所書, 亦甚有功力,趣味不凡,筆法得自其師黃賓虹。

林散之曾自言其十六歲寫柳公權(quán)《玄秘塔》,其結(jié)體秀峭,用筆瘦硬,對(duì)他后來個(gè)性風(fēng)格的形成,奠定了基調(diào)。這時(shí),他得到了范培開的指授。十八歲后又從張栗庵學(xué)詩古文辭,書法亦獲其教導(dǎo)。張氏書宗晉唐,于榕遂良、米海岳尤精至。在法度與文人氣息上均 對(duì)他有很大影響;從其二十余歲時(shí)畫上題字與真書詩稿《四時(shí)讀書樂》中分明可見。他又于魏碑下過很大功夫,尤其對(duì)《張猛龍碑》用 功最多,此碑體態(tài)較修長(zhǎng)、舒展,點(diǎn)畫亦較瘦硬,正可與柳體互補(bǔ),更增奇姿異態(tài)。林書風(fēng)格主要以此二碑立骨。而他“于李北海學(xué)之最久”,所取乃是北海書體勢(shì)寬博中見緊密,秀中藏拙的意態(tài)。

風(fēng)格形成

從師黃賓虹,對(duì)其書法風(fēng)格的形成與發(fā)展具有重大的意義。黃氏對(duì)筆墨技巧的鉆研為現(xiàn)代之冠。林散之論書有“筆從曲處還求直,意入圓時(shí)更覺方”句,這一筆法原理來自黃賓虹對(duì)他的指教與影響。他自師從黃賓虹后,不僅畫入其門,書亦得其法。其書用 筆與體勢(shì)在很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)頗近于黃體,曲中求直,圓中求方,無論縱橫,均不直過,疾澀相應(yīng),強(qiáng)調(diào)對(duì)折釵股、屋漏痕意理的感悟。即晚年所書字形雖不似黃體,但筆法仍守黃書之神髓,可見其善學(xué)。

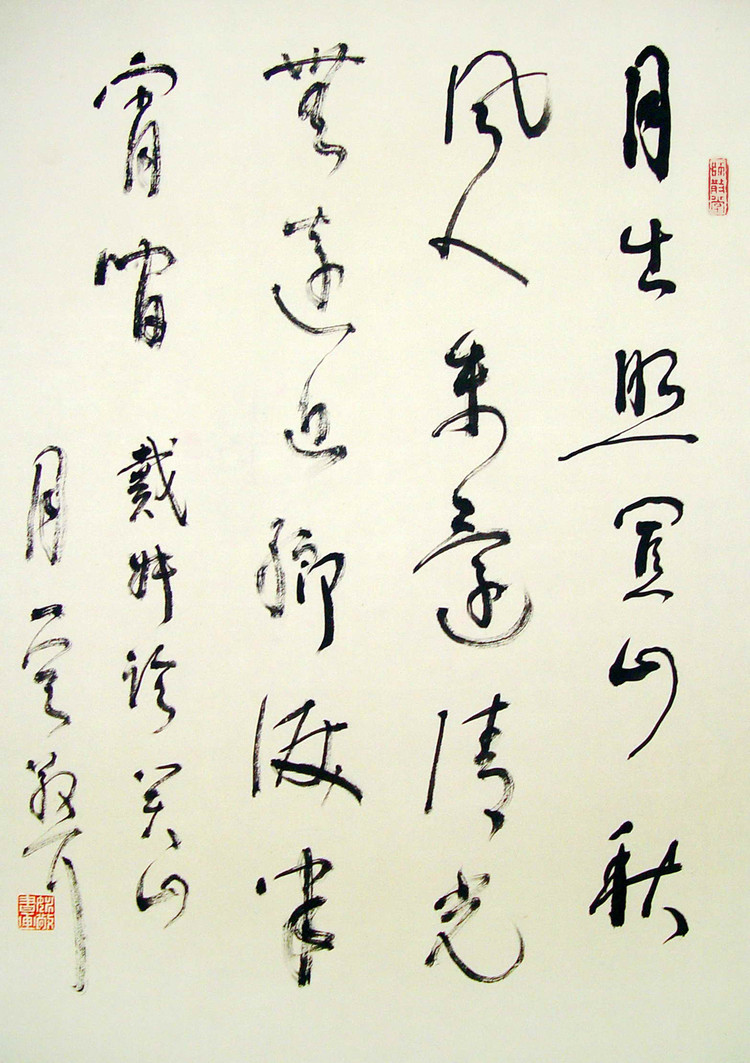

形成歷程

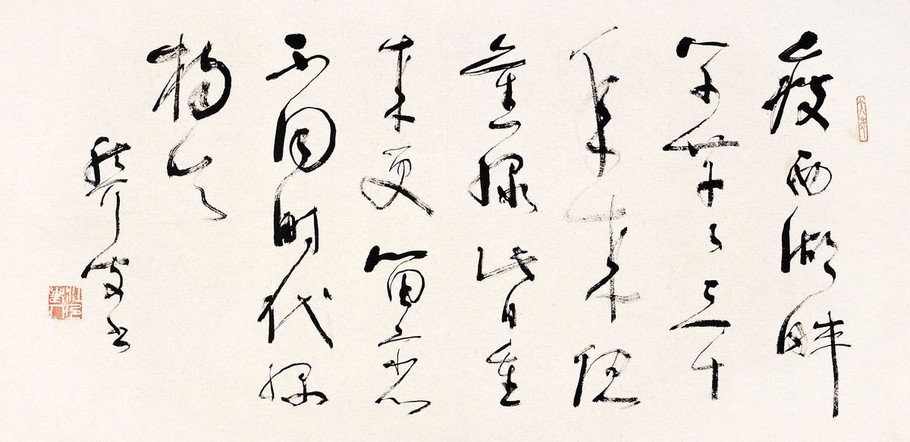

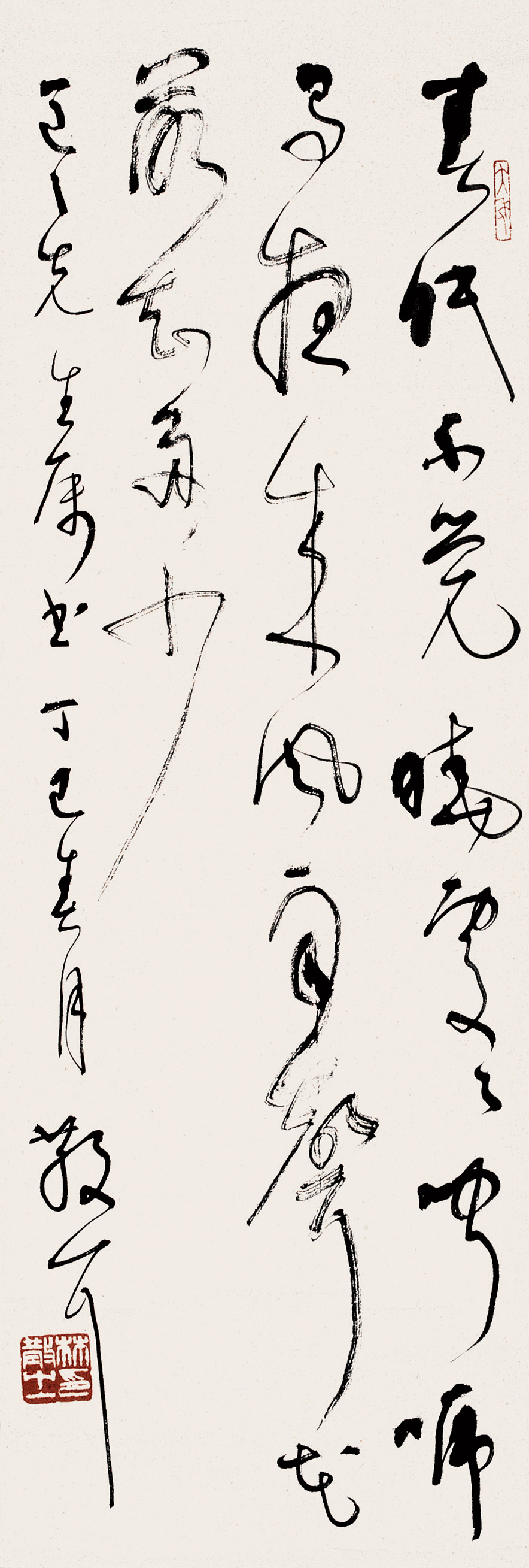

林散之自言:“六十歲前,我游騁于法度之中。六十歲后稍稍有數(shù),就不拘于法。”觀其作品,確如其言。大約此前的作品,雖格調(diào)、意韻甚好,但用筆與結(jié)字均在高度的理性把握之中,觀賞時(shí)可 以感覺得到。六十歲后所書循法度而能輕松自如,游刃有余,從而有天趣流露,此即其所謂“不拘于法”。大約七十歲后所書,強(qiáng)調(diào)個(gè)性、追求天趣成為其審美的主導(dǎo)傾向,創(chuàng)作中用筆大為放開,不同狀態(tài)下作書即有不同的情意介人,故作品一時(shí)有一時(shí)之氣象。八十歲后進(jìn)入自由之境,作書時(shí)已無法度意識(shí),落筆皆隨意、隨興為之,出神入化,意趣天成。此時(shí)作品,筆墨變化妙不可言,往往不見點(diǎn)畫與結(jié)字形態(tài)之具象,但其虛靈超脫的墨象似無意中受看法度的調(diào)控,有無盡的內(nèi)蘊(yùn),令人捉摸不透,玩味不盡。這是林散之書法藝術(shù)發(fā)展的最高階段、最高境界。這是足以笑傲于中國(guó)書法史的、不同于古今書壇所有大家的獨(dú)到境界。

最高境界

林散之中年時(shí)代的行書基本面目是米芾、董其昌和黃賓虹的 合成。后又鉆研王鐸的行書與草書。關(guān)于他學(xué)草書的年齡,其自 言:“我到六十歲后才學(xué)草書,有許多甘苦體會(huì)。沒有寫碑的底子, 不會(huì)有成就。”他學(xué)書數(shù)十年,常寫碑,旨在錘煉其書法線條的力 度、澀度、厚度與拙樸趣味。所謂“六十歲后才學(xué)草書”當(dāng)指其六十 歲后才以草書為專攻。現(xiàn)存他三十余歲時(shí)的草書作品已頗見功 力,四十余歲所作草書已形成其個(gè)人風(fēng)格的基本模型,大抵為黃賓虹筆法與懷素草書體勢(shì)相滲透。六十歲后,他將主攻目標(biāo)轉(zhuǎn)向了 草書,對(duì)書體中難度最高、藝術(shù)抒情性最強(qiáng)的草體作最后的沖刺。以攀登書法藝術(shù)的最高峰。

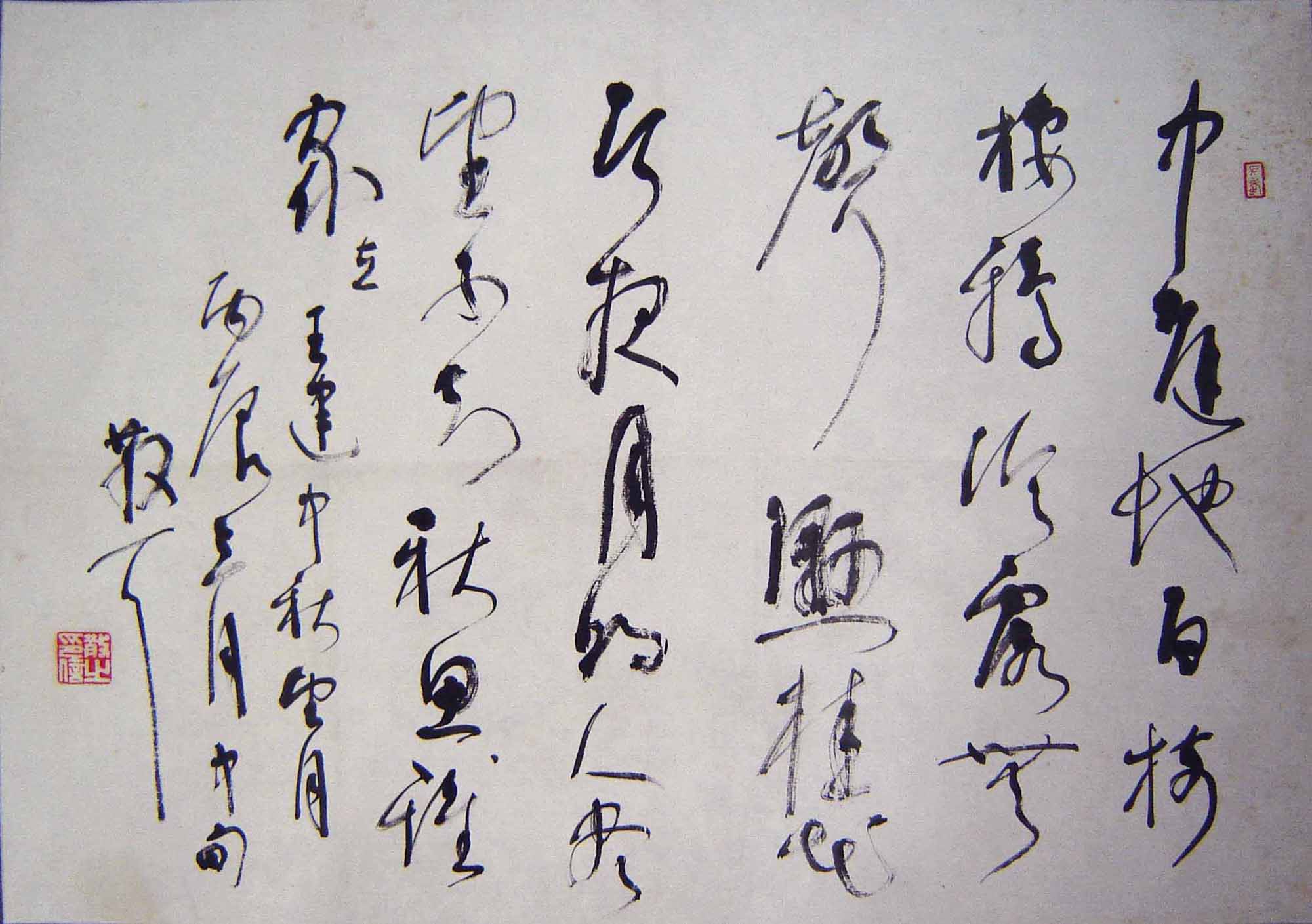

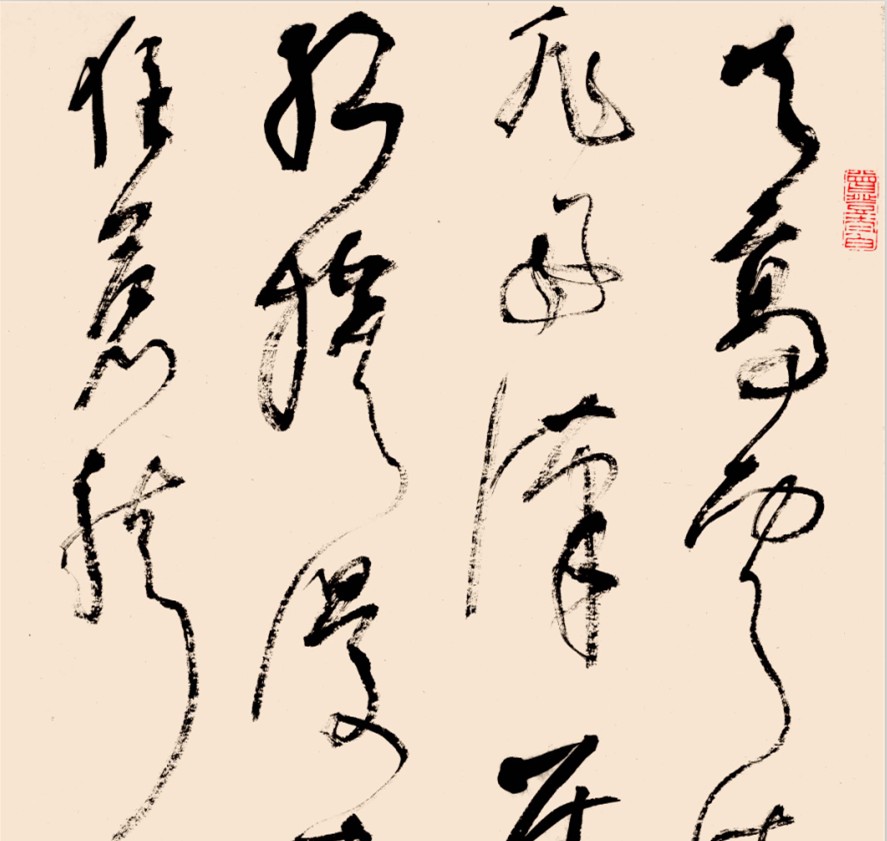

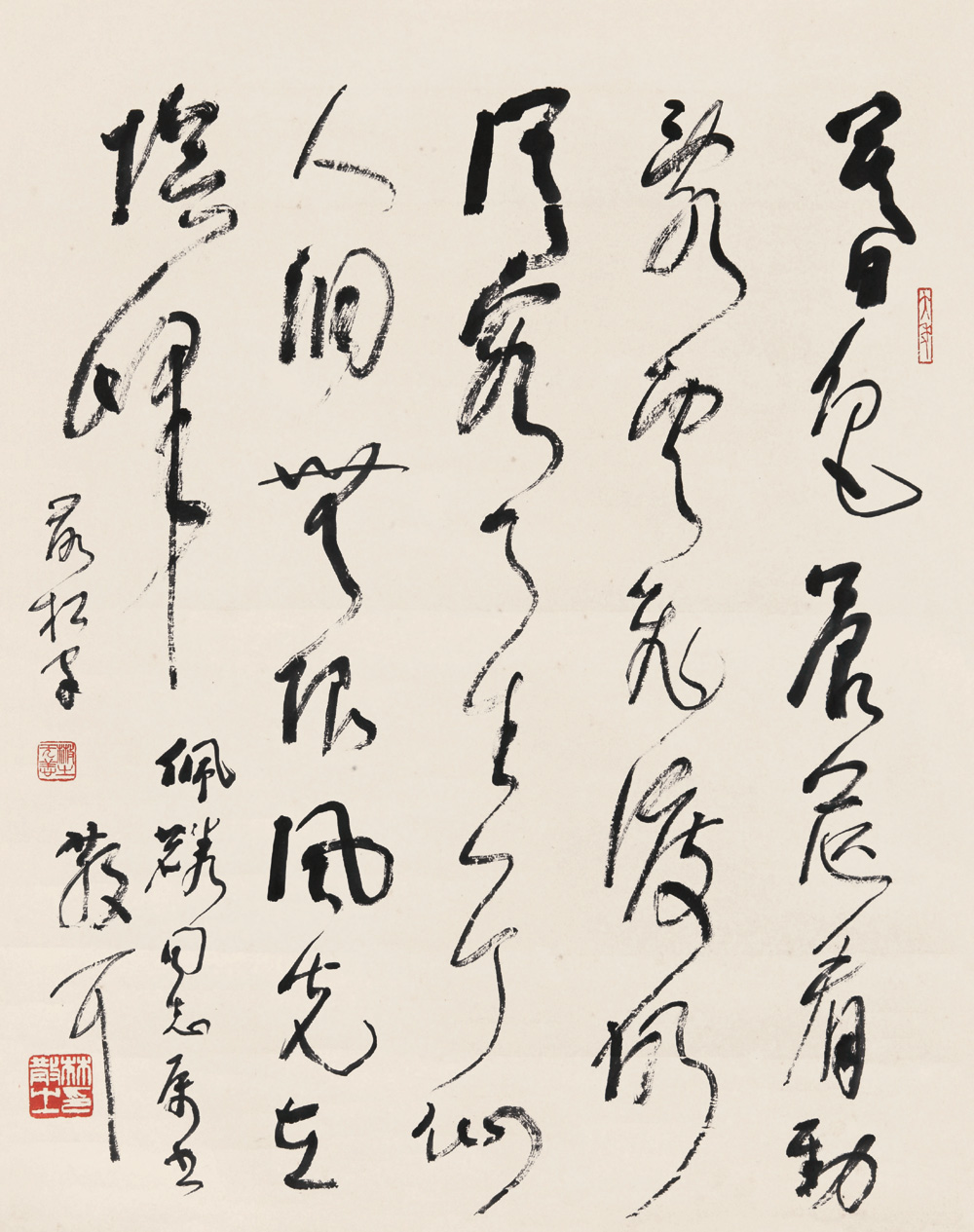

自成林體

在這最后階段,他謀求諸家草法的溶合,尤其是將懷素與王鐸 兩家草法加以變通。他對(duì)王鐸草書有深刻的認(rèn)識(shí)。王鐸草書承繼二王、懷素,并合以米芾筆法,精熟至極,奇巧至極,真可謂無以復(fù)加,走其老路,恐難以再創(chuàng)新境。于是,他反其道而行之,加以變 長(zhǎng)法。其以隸意入草,涵溶于筆墨之間,無一生硬之跡,非深識(shí)其書 者,難以看破。他以深厚的漢隸功力來改造王鐸草法,返熟為生, 以拙破巧,從而造就了屬于自已的林散之草書。’林體”特點(diǎn)是瘦勁飄逸。主要有四個(gè)特征:一是瘦勁圓澀。主要說的是林散之先生的用筆。筆筆中鋒,線條瘦勁,圓中有方,方中見圓,柔中有剛,遒健雄渾,力透紙背,牽絲引帶,字字相連,以及生宣紙和長(zhǎng)鋒羊毫筆的選用所表現(xiàn)出來的審美效果。二是璀燦華滋。主要指林散之草書的墨法。包括墨破水、水破墨后形成枯濕濃淡的墨像,還涵蓋宿墨、枯墨等。三是偏正相依。主要講林散之草書結(jié)體布白的變化,這里有兩層意思:一層指林散之先生盛年大草的體態(tài)有正有偏,偏正相輔。另一層指七十年代作品中有的字是以偏為正,八十年代作品中的字是以正為主。七十年代和八十年代合在一起就是“偏正相依”。四是飄逸天成。主要從氣息上分析,指林散之先生的人品、學(xué)問、才情、思想的總和,尤指林散之先生書藝高超,人書合一,自然所為。如果對(duì)“林體”再作進(jìn)一步概括,可能就是4個(gè)字:瘦勁飄逸。瘦勁主要指線條等方面,飄逸大體指墨色、結(jié)體,還包括林散之的人文思想和人品等。

榮獲殊榮

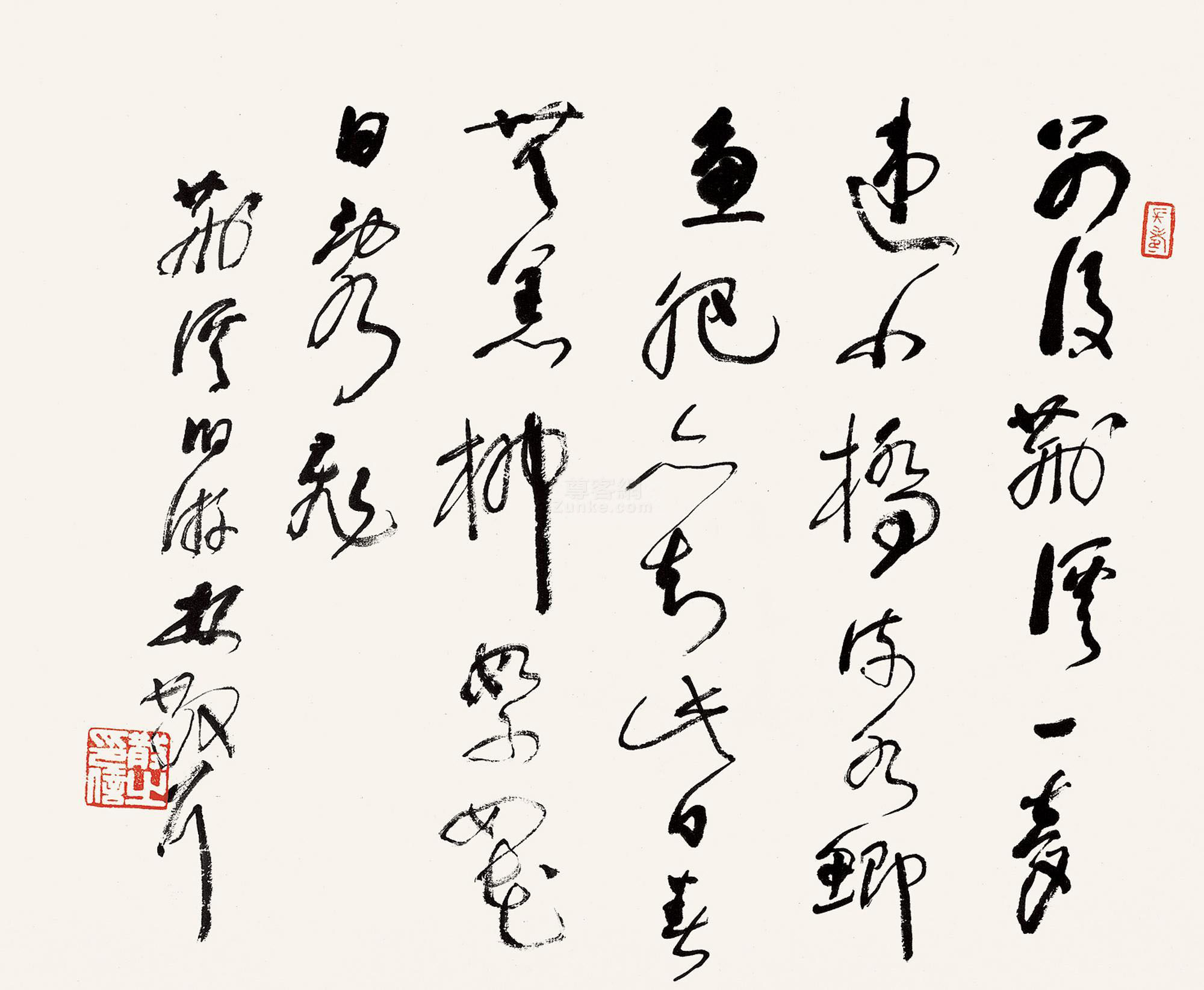

1972年底,《人民中國(guó)》雜志選拔現(xiàn)代中國(guó)書法精品向日本介紹,林的草書作品得到郭沫若、趙樸初、啟功諸位權(quán)威人物的高度贊譽(yù),名列榜首,代表現(xiàn)代中國(guó)書法的最高水平,其歷史意義十分重大。那一幅作品確可以稱之為林散之書法衰年變法前期的代表作。其在有意無意間,既循法又破法,隨意自如,時(shí)出天趣,又恰到好處,令人贊嘆不已。

但林散之并末以所獲殊榮為滿足,他對(duì)越來越多的贊揚(yáng)聲和越來越高的社會(huì)地位淡然處之,默不作聲地、我行 我素地向自己認(rèn)定的更高境界不懈追求,使其書法在八十歲前后全面進(jìn)入化境。他在七十人歲時(shí)曾有感賦詩一首:“不隨世俗任孤行,自喜年來筆墨真。寫到靈魂最深處,不知有我更無人。”可見其對(duì)性靈境界的追求毫不含糊,他視書法為性情中物,自喜能“寫到 靈魂最深處”,純乎真性靈的顯現(xiàn),這是一種“天籟”之境。

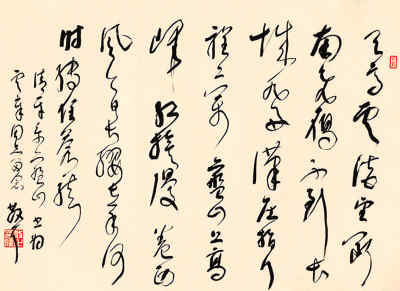

他八十三歲時(shí)所作論書詩云:“自攫神奇人畫圖,居心末肯作凡夫。希賢希圣希今方,無我無人無主權(quán)。一種虛靈求不昧,幾番妙相悟真如。渾然天趣留多少,草綠山中認(rèn)苾芻。”這亦是進(jìn)入化境后才能深刻體驗(yàn)到并道得出的心聲。他將此詩寫作丈二整宣橫幅,氣勢(shì)撼人心魄。通幅真氣彌滿,既雄厚又狂放,用筆亦圓亦方,斬釘截鐵,又柔韌有節(jié),變化莫測(cè)。其漲墨、濃墨處厚重而不滯,枯筆散鋒 渴墨處有如煙云騰繞,字形筆畫散漫而神意在,內(nèi)力更強(qiáng)。長(zhǎng)鋒羊毫在其手中經(jīng)數(shù)十年的運(yùn)使、研究,創(chuàng)出一套獨(dú)特的筆法,筆鋒的正側(cè)翻轉(zhuǎn),無不如志,達(dá)到出神入化的程度。

筆法與墨法互為作用。林散之從王鐸書法中悟得漲墨之妙,又從黃賓虹畫法中承取焦墨、渴墨與宿墨法,隨其興致所至,施之于書法創(chuàng)作,其八十歲后作品,有時(shí)通幅以濃墨焦墨為之,聚墨處黑而亮,神采奪人,枯墨散鋒處一枯再枯,墨似盡而筆仍在擦行,只見筆墨化作虛絲,在似有若無間尤顯其意韻、精神之超凡。有時(shí)又以宿墨為之,時(shí)而墨暈中見有濃墨凝聚,乃運(yùn)筆之實(shí)跡,時(shí)而變枯、變淡,筆意一翻轉(zhuǎn),又變潤(rùn)、變濃。他充分利用長(zhǎng)鋒羊毫蓄水多、下注慢,便于連續(xù)書寫的特性,筆毫內(nèi)所蓄水、墨不勻,即可隨筆鋒翻 轉(zhuǎn)、運(yùn)筆速度的快慢產(chǎn)生濃淡干濕的無窮變化。

由于這種種技巧的作用,使長(zhǎng)鋒羊毫在筆畫的粗細(xì)和點(diǎn)畫形態(tài)的表現(xiàn)上不易產(chǎn)生很大變化的局限性,通過水墨的豐富變化得到了奇妙的補(bǔ)充,筆法與墨法互補(bǔ)相發(fā),是林散之書法對(duì)中國(guó)書法技法寶庫(kù)提供的創(chuàng)造性成果。而這一神奇的技巧,成了其書法化境的重要表現(xiàn)手段。

林散之的大半生是在寂寞中度過,歲月已將這位當(dāng)年躊躇滿志的有志青年消磨得如一個(gè)不大情愿的遁空老僧,七十余歲尚不能名世,只能發(fā)出“伏案驚心六十秋,未能名世竟殘休”(見《中國(guó)書法文化大觀》639頁)的嗟嘆。但恰恰是數(shù)十年寂寞苦讀、伏案研習(xí),才使得林散之得以步入人書俱老的化境,才造就了一位大師級(jí)的草書書家。

林散之的成功在于他將漢碑(漢隸)與大草的相互結(jié)合。林散之基本上走的是帖學(xué)的路子,他對(duì)北碑的關(guān)注程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜色于他對(duì)二王一系書法的關(guān)注程度,更遜色于同時(shí)的其他書家。但正是這種偏好,成就了他的書風(fēng)。林散之草書以懷素為宗,直至晚年其草書面貌仍時(shí)顯素師蹤跡,與于右任先生相似,林散之更親近于懷素的小草書。這故與其師黃賓虹“善用筆者,當(dāng)知如金之重而取其柔,如鐵之重而取其秀。”(《中國(guó)書法文化大觀》638頁)的教誨有關(guān),但更多與其天性有關(guān)。林散之雖曾遍游天下名山大川,但長(zhǎng)期生活在“杏花春雨”的江南,聽?wèi)T了婉轉(zhuǎn)悠揚(yáng)的江南小調(diào),已使他不由自主地偏于“婉約”一系。他的草書最終不能和王鐸、傅山爭(zhēng)氣勢(shì),原因在此。

林散之是一位很出世的書家。他一度出任副縣長(zhǎng)之職,但不久便調(diào)入他更習(xí)慣的江蘇書畫院。他更關(guān)心的是詩詞書畫,而不是世事變遷;更關(guān)心的是與古代書畫家爭(zhēng)短長(zhǎng),而不是與今人論是非;他與世無爭(zhēng),心不旁鶩,迥出塵表,活脫脫一個(gè)現(xiàn)代隱士。這種長(zhǎng)期的“隱居”生活,幾乎使散老的性格“雌化”,而實(shí)際上他并不甘心于藝術(shù)上的寂寞,但現(xiàn)實(shí)又使他不得不如此,最終,他只能是無可奈何。這樣,我們看到的散老的書作,后期甚至他前期的一些作品,都顯示出一種林黛玉似的病態(tài)美-陰柔有余,陽剛不足,一顰一笑間,生發(fā)幾許嫵媚,幾許憂愁,那種心有余而力不足的態(tài)勢(shì)躍然紙上。有人將散老纖弱的線條歸結(jié)為他的長(zhǎng)鋒筆,顯然只是看到了表象。散老的人生理想只是要作一個(gè)藝術(shù)家,沒有兼濟(jì)天下的雄心壯志,因而他的胸懷不會(huì)如于右任那樣博大,氣勢(shì)也自然沒有于那樣宏闊,或者說,散老的書法氣韻很好,而殊乏氣勢(shì)。散老在有時(shí)候也能寫出令人砰然心動(dòng)的書作,這類作品用筆厚重,點(diǎn)畫圓渾,能融金石之質(zhì)重與草書之奔放于一爐,有風(fēng)雨蒼茫之感。惜乎這類作品太少!我們看到散老的多數(shù)書作或趨于陰柔,或現(xiàn)出衰頹,痛快淋漓之作很少,不能不引為憾事。

散老書作中,還表現(xiàn)出一種隱忍。七十而不能名世,對(duì)多數(shù)人來說是難以承受的事情,于散老亦不能例外。長(zhǎng)期寂寞已使他顯得疲憊不堪。散老書法,渾然不見棱角,筋骨內(nèi)含,韌性十足,其壓抑的情感也被裹脅于他的筆墨之中。我們于散老的干筆擦墨中,似乎看到了一個(gè)于生(藝術(shù)生命)無望的老人孤寂絕望而又于心不甘的苦悶的心靈,于是,老人終于筆不停揮,以極端含蓄的風(fēng)格,營(yíng)構(gòu)著自己的藝術(shù)園地。老人幾乎是漫無目的的本能的前行著,歲月消磨,筆墨研磨,終于研磨出一位草書大師。

孤獨(dú)的人生,造就了林散之獨(dú)特的筆墨。黃賓虹先生教授散老筆法墨法,其中許多是畫法,而散老將之用于書法,可謂之破筆破墨,是對(duì)傳統(tǒng)書法的一種破壞。王鐸有漲墨法,開創(chuàng)了一代新風(fēng),但筆墨線條尚歷歷在目,能為多數(shù)人所理解,散老則走的要遠(yuǎn)些。他的書作,往往拖泥帶水,模糊凄迷,甚有筆畫粘連處,可謂孤行無旅。散老喜用長(zhǎng)鋒(這種筆更宜于作畫),長(zhǎng)鋒筆吸墨量小,以之作纖細(xì)一些的草書尚可聯(lián)筆直下,若筆畫飽滿粗壯一些,則筆頭便很快干枯,在這種情況下,一般人要重蘸墨汁,而散老則一任自然,以枯筆渴墨繼續(xù)書寫,甚至竭力至以筆根干蹭,出現(xiàn)飛白。此種寫法雖筆鋒散亂,不合古法,但點(diǎn)畫極富質(zhì)感,如枯藤虬結(jié),老柯橫陳,非常耐看。畫家極講究墨色,因?yàn)閲?guó)畫以用墨為主,故以墨色變化求層次。書法相對(duì)更講究用筆,對(duì)墨色不大要求,甚至忌諱墨色雜亂。而散老則大膽的將畫法移植于書法當(dāng)中,用墨濃淡相間,將濃隨枯,增強(qiáng)了書作的節(jié)奏感,也取得了耐人尋味的藝術(shù)效果。散老的書作,表面雖趨于纖弱,但骨力內(nèi)含,如亂柴相疊,極具畫意,可以說,林散之是本世紀(jì)畫家中,最出色的草書書家,換句話說,他的書法既有書家書法的嚴(yán)謹(jǐn),又有畫家書法的瀟散,散老是刻苦修行的苦行僧,又是倜倘風(fēng)流的大才子。

然而,林散之的書法似乎只可作為藝術(shù)品來欣賞,而不能作為法帖來效仿。有人說這正是散老的好處,高到不可捉摸,自然不可效仿。但仔細(xì)想來,中國(guó)書史上好象找不到不可效法的書法大師。