賈科梅蒂:一位現代主義的“當代”藝術家

來源:中國藝術批評家網 作者:admin

“穿過‘形象’,現代的與當代的賈科梅蒂”對談現場

主持:賀婧(《藝術界》法語版主編)

嘉賓:余德耀基金會總監Ashok Adicéam、賈科梅蒂回顧展總策展人Catherine Grenier、藝術家陳侗 (從左至右)

2016年是被譽為“現代主義精神的化身”的藝術家阿爾貝托·賈科梅蒂(Alberto Giacometti)逝世50周年,一系列展覽和紀念活動在全球陸續展開。由法國巴黎賈科梅蒂基金會和余德耀基金會共同策劃的中國首個賈科梅蒂大型回顧展也于3月19日與公眾見面。

盡管以雕塑聞名,賈科梅蒂的藝術卻不能被僅僅局限在“雕塑”領域去理解。對于創作,他在實踐中建立了一套完整的哲學體系。本次中國回顧展,策展人希望通過250件作品,充分利用美術館的巨大空間,清晰地展現賈科梅蒂藝術生涯的演變,讓觀眾了解其中的豐富性和多樣性。

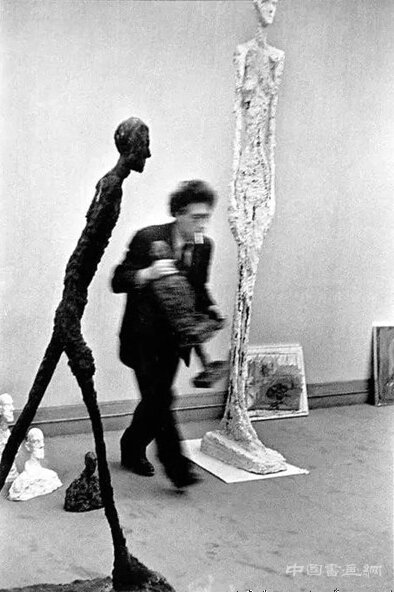

“阿爾貝托·賈科梅蒂回顧展”現場,”“紐約廣場曼哈頓計劃”,從左至右依次為《大頭像》,《高個女人》,《行走中的人》

不僅如此,余德耀美術館還在一樓大廳還原了在藝術家的創作和生活中均扮演了重要角色的巴黎左岸的咖啡館。昨日,在這間“賈科梅蒂的咖啡館”中,由《藝術界》法語版主編賀婧主持,《藝術新聞/中文版》邀請到本次展覽的策展人Catherine Grenier、藝術家陳侗以及余德耀基金會總監Ashok Adicéam,圍繞賈科梅蒂藝術創作中的重要理念,以及賈科梅蒂的藝術與中國之間的關系展開了一場對話。

“他可以被理解為一位當代藝術家,與過去割裂的同時也注視著過去;同時,他的作品又和當下息息相關,具有普世性。他用冷靜的眼光對有機物進行重新組織,他是偉大的現代藝術家,也是偉大的當代藝術家。”

—— Catherine Grenier

以下節選本次對談活動的部分討論內容

對談現場

賀婧(簡稱“賀”):此次展覽作為賈科梅蒂全球回顧展在亞洲的唯一一站,是由賈科梅蒂基金會和余德耀基金會共同支持舉辦的。請問這兩個基金會在這個展覽籌備工作中的角色與責任分別是什么?

Catherine Grenier

Catherine Grenier(簡稱Catherine ):賈科梅蒂基金會第一次在中國舉辦展覽,是量身定做的。當余德耀先生找到我們,告訴我們他很喜歡賈科梅蒂,希望與我們合作的時候,我還不知道余德耀美術館。而當我來到上海看場地時,完全被這個空間震撼了,這里具備做藝術展的所有必須的條件。所以我們很快便決定合作。

Ashok Adicéam(簡稱“Ashok”):為籌備展覽,我和Catherine見了很多次,兩個團隊都充滿熱情而且相互信任。

賀:賈科梅蒂的藝術最早比較系統性地進入中國藝術家的視野是在1990年代,通過中國美術學院的“具象表現繪畫講習班”。陳侗老師最早與賈科梅蒂的接觸是通過什么契機?

陳侗

陳侗(簡稱“陳”):和很多中國藝術家一樣,我很早就知道賈科梅蒂,但不是特別熟悉,在創作中沒有以他的作品為參照。去年11月,法國的法雅(Fayard)出版社找到我,告訴我他們出了一本弗蘭克•莫貝爾(Franck Maubert)寫的關于賈科梅蒂情人卡羅琳的書——《最后的模特》。我想,既然要辦展,我們可以借此契機出版這本書,讓展覽內容更豐富一點。通過這本書,我對賈科梅蒂才有了更多了解。

賀:長久以來,賈科梅蒂在中國似乎還是在比較學院的范疇和“雕塑”的領域內被關注,這與在歐洲的情況還是很不一樣。請問你們如何界定賈科梅蒂在現代甚至當代藝術史中的位置?能否介紹一下他在歐洲和中國以外的地區被理解和接受的情況?

Catherine:賈科梅蒂的職業生涯很長。他最初接受的是經典的學院教育和現實主義教育,后來成了超現實主義團體的重要人物。離開超現實主義之后,他回歸具象表現的創作方式。盡管賈科梅蒂的雕塑家身份更為人所知,但他每天都會作畫,從來沒有停止過在信封、信紙甚至餐巾紙上畫素描。賈科梅蒂基金會擁有他的很多畫稿。版畫也是他很喜歡的媒介,他為其他知識分子、詩人和作家的出版物繪制插圖。他從不長途旅行,除了他的故鄉瑞士以外,也很少離開法國。對賈科梅蒂而言,旅行就是去博物館,把看到的東西嵌入自己的創作;他非常喜歡在大街小巷步行,喜歡咖啡館和很市民化的巴黎。

至于藝術史地位,他可以被理解為一位當代藝術家,與過去割裂的同時也注視著過去;同時,他的作品又和當下息息相關,具有普世性。他用冷靜的眼光對有機物進行重新組織,他是偉大的現代藝術家,也是偉大的當代藝術家。

Ashok Adicéam

Ashok:引用Catherine在前言中的話,在賈科梅蒂的作品中,可以找到很多來自其他藝術家和其他文明的參照,對他我們可以有很多層次的理解。

賀:與羅丹不同,賈科梅蒂強調要按照眼前所見到的東西去塑造,而不是通過古典造型藝術中“形象”(figure)的概念去再現現實。他很大的貢獻之一是將“真實”引入了雕塑空間。或者說,他的作品喚起了一種新的觀看,這種觀看要求創作者重新看待和思考自己與眼前現實之間的關系。陳侗老師作為一名畫家,您認為中國畫中對于“真實”的理解是怎樣的呢?

陳:對于從事中國繪畫的人來說,賈科梅蒂是很有思考價值的。他說過,我既要真實地表現對象,又要讓它成為我的創作。在過去的中國畫家那里,這是不被允許的,因為要讓畫有意境,就不能真實地表現對象。中國畫家曾經是不寫生的,我們強調的是目識心記,說“江山如畫”,而不是“畫如江山”。但在賈科梅蒂那里,沒有這種二元對立,這一點對我啟發很大。他的圖像太鮮明,沒辦法參照,但不意味著我們不可以去面對它。

賀:說到寫生,很值得關注的一點是賈科梅蒂在整個創作生涯中曾幾次放棄寫生,只通過記憶來創作,后來又幾次重拾寫生的方法。請問Catherine, 你如何理解這種“寫生”與“記憶”交替的工作方法?

賈科梅蒂肖像

Catherine:賈科梅蒂是記憶力很強的人,模特的形象會潛入他心中,面對模特的過程是他和另一個人交流的過程,這當中有很大的張力。模特與他一起工作是很艱難的,但這對他又是必不可少的。他不是簡單地抄襲現實,他和其他同時代的知識分子、哲學家及詩人一樣,都渴望對話。他的作品展現出人與人之間的交流,這種交流是充滿人性的。

賀婧

賀:關于賈科梅蒂雕塑的尺寸,也是一個很重要的問題。它直接關系到我們剛才說到的他對于“真實”的理解和看法。

Catherine:對。當我們在出版物上看到他的作品時,會覺得它們很大,但實際上它們往往非常小,這次的展覽里可以很明確地顯現出賈科梅蒂作品在比例上的差別。遠離超現實主義之后,他不再使用希臘式的雕塑方法,對空間的看法也擺脫了學院式的窠臼。他做很小的作品,但那是他真實所見,因為我們現實中看到的人,也并非真實大小,而是和距離與環境有關。他反對做紀念碑式的雕塑,他要創作穿越時光的作品。事實上,那些僅有15-20cm的作品,反而需要很大的空間加以突出,不能作為裝飾品放在壁爐上面。我和展覽的設計師工作的時候,非常強調通過布展再現他作品中的空間感、尺度感。

《站立的女人》,1952年

賀:賈科梅蒂與薩特、貝克特、巴塔耶這些知識分子交往甚密,他的藝術和存在主義哲學與戲劇、現象學等互為啟發。陳侗老師不僅是畫家,也長期致力于出版工作,推動出版了不少法國“新小說”作品。請問您如何看待藝術家與知識分子之間的交往和互相影響?

對談現場

陳:藝術家和知識分子的交往在歐洲、特別是法國,是一個傳統。藝術家可以同時是寫作者、小說家也可以是藝術評論家,這是很普遍的。賈科梅蒂從來沒有帶他的情人卡羅琳去見過薩特和讓•熱內,因為她是妓女。但熱內提到過賈科梅蒂對妓女的生活的興趣。。

賀:去年秋天我在羅馬看到了巴爾蒂斯的回顧展。賈科梅蒂與巴爾蒂斯是非常好的朋友,他們也由很多交集。巴爾蒂斯在美第奇別墅所做的素描讓人聯想到中國的文人畫傳統,而賈科梅蒂晚年的繪畫也讓人想到那些以筆墨來表現精神和意識的中國畫。請問您是否覺得這兩者之間存在某種結構上的交集或是相似之處?

陳:在熱內的書寫里,曾講到線條和空白的關系,賈科梅蒂更重視空白。中國畫里有留白,不同的是中國人認為要使空白有意義,線條是很重要的,否則空白就不存在了。繪畫和書法的線條需要用一輩子的時間去打磨。我們要“文以載道”和“詩言志”,對于這種準確性,線條是重要的。賈科梅蒂則把空白和線條揉在一起,中國畫畫家可以通過他的作品再次認識自己。