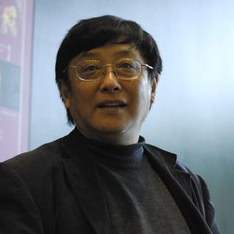

俞曉夫

藝術(shù)家簡介

俞曉夫 1950年生于上海市。畫家。兼擅油畫、連環(huán)畫。上海油畫雕塑院副院長,教授。1975年至1978年就讀于上海戲劇學院美術(shù)系。1988年赴英國留學。中國美術(shù)家協(xié)會會員,中國油畫學會常務理事。中國美協(xié)上海分會副主席,上海大學美術(shù)學院客座教授。1984年以油畫《我輕輕地敲門》震動美術(shù)界。

藝術(shù)評價

前衛(wèi)現(xiàn)實

俞曉夫不是簡單地脫胎于革命的現(xiàn)實主義,他的前衛(wèi)性在于決裂于當時沉悶的、單一的文化思潮。用純粹的油畫語言和浪漫主義手法,以個人的敘述取代歷史的敘述,以個人的真實取代歷史的真實。也許,這已預示了國內(nèi)美術(shù)界一場悄悄的觀念性革命的開始。殖民文化的遺韻、舊貴族式的生活情趣,始終在俞曉夫作品中揮之不去。20世紀五十年代初的上海依然與昨天的那個舊上海有著千絲萬縷的聯(lián)系,他的童年假日大多數(shù)是在看好萊塢電影和歐洲電影中度過的。

俞曉夫稱自己是一位“寫實”畫家,但他喜歡間接生活,相信間接生活比直接生活更真實。在他的畫面中卻見不到生活的細節(jié)。他畫面中的細節(jié)都是飄忽在他特有的氣息中的痕跡,若即若離,似是而非,彌漫在閃爍不定的光暈中。他很少畫眼睛,但畫中的人物卻總是“傲視一切”,就是躺著也端著貴族的架子。他只營造氛圍,憑記憶夢游般地工作,出出進進,喃喃自語。他懂得生活中的一切與他記憶中的一切是格格不入的。他在創(chuàng)作時盡量排除現(xiàn)實的干擾,或者說在躲避現(xiàn)實,以便脫離這凡俗的世界而進入自己的氣場。你說他在畫畫,倒不如說是一種夢囈。

重構(gòu)時空

敘事性,這是俞曉夫難以擺脫的,也許也正是他的優(yōu)、缺點的全部所在。他依靠它敘述、展開、渲染、彌漫

空氣,讓歷史和現(xiàn)實交融。于是在不同的場景對話中發(fā)生了故事,留下了情節(jié)……他是一個復雜的、難以名狀的人,他試圖以他個人的話語方式,建構(gòu)一個滄海倒流,時間凝固,黑白混淆的可觸摸的世界,建立一個俞的烏托邦。那里有他的寄托、供奉、緬懷和希望,以便使他的信念有一根支柱,精神有一個棲身地。也許,就像藝術(shù)家本人有一次描述薩爾瓦多·達利的內(nèi)心世界時所透露的一樣:“他通過自己羅織的荒謬夢境,表達了自己對宇宙、對宗教、對歷史以及對人類情感的非常極端、非常個人化的價值判斷。他是一個占有欲很強的人,但同時又有很強的使命感。”

信筆化境

俞曉夫的畫面一會兒是規(guī)范、嚴整,法度分明;一會兒是橫掃千軍如卷席。他把油畫筆摁到筆根,使每到之處那么自信。在《一個人的戰(zhàn)爭》里,平整的色彩魂牽夢縈,耐人尋味。對邊緣線的處理已突破了傳統(tǒng)意義上的技術(shù),一張一弛的相互擠壓,變幻莫測的走勢,眼花繚亂的涂抹,貫穿于邊緣與邊緣的銜接、對峙之中。使觀者在閱讀時有點昏暈。仿佛他有意在筆里行間伏著玄機,滑動的筆觸引領著觀者游走在他所設置的懸念和起伏之間,一不小心就會掉入陷阱。

俞曉夫是穿著“具象衣服”從上游時代飄過來的人,但他始終保持著獨特的思維方式與藝術(shù)家應有的品性。在似乎已窮盡意義的當口,又揭示著可能發(fā)生的意義。(姜建忠)

人物評價

率真性情

我是俞曉夫的班主任,每當課堂作業(yè)、野外寫生,他總是躲在我后面看我怎么畫。他是一個非常勤奮,又好學的年輕人。當時他性格像孩子一樣,有時候會做出意想不到的舉動,經(jīng)常引大家發(fā)笑。他看的書也比較多,他特別喜歡文學,還有歐洲的古典文學,像巴爾扎克的東西,莫泊桑的東西,他能夠倒背如流。(方思聰)

如果要我舉例說哪一類人屬于性情中人,那么俞曉夫肯定是我首選的人物之一。與他交往,說話輕松、隨意,最要緊的是好玩。別看他口氣很大很“老卵”,但真的遇上記者訪談,談到機遇、天賦、勤奮三者對他的事業(yè)的作用時,卻又強調(diào)起機遇來。骨子里還是儒雅之輩,老在嘴上,但這也正是他的可愛之處。其實大部分藝術(shù)家都牛皮哄哄,誰也不服誰,但他有時敢直言道來,或許正是他的這種直率與有趣,讓他的作品既詼諧又智慧。其實他是個很關心政治的人,前幾天在與一位法國朋友的交談中,他還時時拿他們的總理薩科齊開玩笑,內(nèi)容與當下的時事政治很有關聯(lián),這正是隱藏在嘻嘻哈哈背后真實的俞曉夫。(張培成)

人道情感

他表達思想,不是直接表達。他完全是通過藝術(shù)表達。所以你知道這個背景的時候,你可以完全從思想的角度去理解。但是你不知道這個思想背景的時候,你完全可以從藝術(shù)上,單獨的去欣賞它。

俞曉夫不是那種以藝術(shù)謀生卻沒有一點藝術(shù)氣質(zhì)的藝術(shù)家;俞曉夫不是那種以利益為內(nèi)驅(qū)動力隨波逐流的藝術(shù)家;俞曉夫不是那種不會走就想跑,不會畫畫卻胡涂亂抹、穿著皇帝的新裝滿世界亂跑,糊弄人的藝術(shù)家;俞曉夫不是那種只顧低頭拉車從不抬頭看路,只有技巧沒有思想的藝術(shù)家;俞曉夫不是那種滿嘴“主義”,拿起畫筆面對畫布卻不辨東西的藝術(shù)家。俞曉夫是那種很聰明而不是那種小聰明的藝術(shù)家。他的聰明是一種五味交織的,把機智、智能、狡猾、靈性、裝瘋賣傻、裝聾作啞各種要素結(jié)合起來的聰明……在他心目中,人性最終是不可戰(zhàn)勝的。也正是在他畫室里那些大大小小的畫布上,我們觸摸到了一顆充滿人道主義的高貴情感以及一顆滾燙的心,看到了人類與生俱來的尊嚴和價值!

畫家自述

穿越歷史

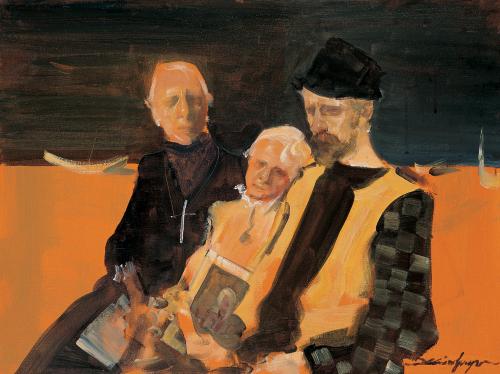

我覺得最有人氣的東西還是寫實主義。我的寫實是比較個人化的,畫一些自己想表達、帶有人文意味的歷史畫,比如中國人和畢加索在一起這樣的題材。有一次,我看照片突然有了一些感受,認為歷史畫應該是兩邊各有聲部、舞臺中有內(nèi)容的合唱團,兩邊的畫比較當代一點,與歷史之間有些關聯(lián)也可沒有關聯(lián),當中的肯定和歷史有關聯(lián)。于是,我找到了表現(xiàn)的形式,一種三聯(lián)式的歷史畫,兩面是現(xiàn)代的,中間的是相對比較中國化的東西。這些歷史畫超越了原有的歷史畫的概念,不是再現(xiàn)歷史,而是穿越歷史,是在歷史題材、事件、人物上重建的一種意境。我覺得畫得最成功的作品有兩件,《司馬遷》和《清明上河圖》。

我喜歡把某段經(jīng)典的文化大餐切一段下來嚼一嚼,品一品,重新組裝一下。同時也強調(diào)民族性,要找到一個有民族性的東西是很難的,但這是中國藝術(shù)家必須要過的坎。如果沒有這一點,人家最多會說這是一個比較有天分的畫家,但在歷史層面沒有太大的作為,這是很可憐的。把當代人和古代人組合在一起,是一種冒險。我把漢朝司馬遷移進現(xiàn)代生活中,讓他占有很大的比重;再如,畫一些春秋戰(zhàn)國時期的廝殺場面,讓他們打得很厲害。難度很大,可能我的文化底蘊也不夠,但我努力去做了。這樣做的目的是想告訴人們要有一種責任感,如霍去病死在路上時年紀很輕,很多人扛著他在荒原上行走非常悲壯,我覺得這就是中國的東西。我這么多年真誠地面對自己,老老實實堅持自己的東西,形成了一種風格。

天趣抒發(fā)

我也有自己的創(chuàng)作習慣,老朋友戲稱我畫畫是“腳踩西瓜皮”,滑到哪里是哪里。我認為說得形象,但還要補充的是我同時又是很理智、很周密的。我作畫沒有草圖、色彩小稿這一步驟,而是挑一個心情好的日子直接上畫布。當然也要熱身,比如先畫習作寫生,熟熟手;或者東翻西翻,主要是翻攝影畫冊,希望在里面能夠找到可供提示的東西,譬如光影、氣氛、質(zhì)感、人物或動物在靈動狀態(tài)下的一種神情和結(jié)構(gòu)。這樣想想翻翻看看幾天,其間順便在畫布上做做顏色底子,等到稍干后便開始我夢游一般的工作。這時我往往畫得飛快,但都是行色匆匆不做肯定,涂改得也非常厲害,像是個建筑工地,凹凸不平,烽煙四起。但我喜歡這個局面,一直到我找到所需要的感覺為止。

有時會擱筆休息幾天,但心里繞著畫轉(zhuǎn)圈,宏觀地審視畫面會不會出現(xiàn)“麻煩”,能不能克服。然后繼續(xù)工作,首先是色彩調(diào)整,著眼點放在平衡和協(xié)調(diào)上;接下去是清理戰(zhàn)場,也就是取舍,我會忍痛送走一個個“愛將”。總體來說,我是講究用筆的。我以為好的用筆都是自然流露,興致所至。我喜歡抒發(fā),自然就流暢;我喜歡隨意,自然就天趣;我喜歡豪放,自然就爽快;我喜歡內(nèi)斂,自然就收得住。我以為在一個畫面里,好的用筆不必筆筆皆拾,只要能夠“下酒”,有點菜也就夠了。

冷靜為藝

前衛(wèi)藝術(shù)在外國是自然形成,在中國是輸入。中國習慣一面倒,過去倒向前蘇聯(lián),現(xiàn)在是倒向美國,說明自己拿不出東西只能聽憑擺布。其實,美國人擺的那個龍門陣——現(xiàn)代藝術(shù)漏洞百出,不能自圓其說,全靠霸氣撐著。說實在的,中國底子還很薄,人的素質(zhì)還欠缺不少,最好少折騰,靜下心來搞藝術(shù)。

大陸的藝術(shù)市場盡管充滿泡沫和浮躁,但還是屬于火旺,且可以持續(xù)走相當長的一段時間。如果一個藝術(shù)家是處在一個足夠自由的創(chuàng)作空間,那為什么還需要包裝、炒作?中國的藝術(shù)市場應該說是國內(nèi)藝術(shù)家奮斗了很多年才慢慢形成起來的,所以,無論是國內(nèi)畫家還是海歸畫家都要以誠心的態(tài)度對待中國藝術(shù)品市場,保護它。

藝術(shù)概況

重要活動

2006年參加架上一線——上海油畫十人展;2006漢源畫廊藝術(shù)家迎春畫展。赴荷蘭、德國、印度尼西亞舉辦畫展;參加架上一線——上海油畫十人展;參加2006漢源畫廊藝術(shù)家迎春畫展。

2005年 參加四十年——上海油畫雕塑院作品展;21世紀中國當代藝術(shù)家作品巡回展;自在方式——俞曉夫、鄧箭今、王承云作品展;中國誠信畫廊精品巡回展;赴日本、印度尼西亞舉辦畫展。

2004年 獲第十屆全國美術(shù)作品展覽銀獎,在北京舉辦個展。

2003年 參加首屆中國北京國際美術(shù)雙年展;第三屆全國油畫大展;武夷印象——中國油畫風景寫生展;獲全國畫院聯(lián)展藝術(shù)獎。

2001年 參加學院與非學院畫展;最初的形象——當代紙上作品展;獲首屆上海美術(shù)大展金獎。

2000年 參加20世紀中國油畫展,擔任全國肖像畫大展評委。

1998年 參加上海百家精品展;赴臺灣舉辦畫展,時間一個半月。

1997年 3月組建“上海油畫學會”;參加慶祝香港回歸中國現(xiàn)代藝術(shù)大展,并擔任評委。

1996年 5月加入“中國油畫學會”;參加首屆上海美術(shù)雙年展。

1995年 獲全國油畫批評家提名獎;赴臺灣舉辦畫展,時間三個月。

1994年 獲全國美術(shù)批評家年度提名展覽榮譽獎,擔任第八屆全國美術(shù)作品展覽評委。

1989年 獲第七屆全國美術(shù)作品展覽銅獎,并被選赴法國展出;7月組建“上海青年美術(shù)家協(xié)會”。

1987年 獲首屆中國油畫大展大獎;赴英國作藝術(shù)考察,時間半年。

1986年 參加上海海平線展覽;獲第三屆全國連環(huán)畫創(chuàng)作二等獎;首屆上海青年美術(shù)大展一等獎;上海中青年美術(shù)作品展二等獎。

1985年 獲第二屆全國連環(huán)畫創(chuàng)作全國二等獎;全國首屆青年美展鼓勵獎;5月加入中國美術(shù)家協(xié)會。

1984年 獲首屆上海青年藝術(shù)節(jié)“藝術(shù)十佳”稱號;上海文化藝術(shù)優(yōu)秀獎。

1983年 10月加入上海美術(shù)家協(xié)會。

1978年至今 上海油畫雕塑院從事油畫創(chuàng)作。

1975年-1978年 上海戲劇學院進修。

1968年-1975年 上海客車廠從事工會宣傳。

1964年-1968年 上海黎明中學進修。

重要獲獎

首屆中國油畫大展大獎。

首屆上海青年藝術(shù)十佳稱號。

第六屆全國美展銅獎。

第二屆全國連環(huán)畫大展二等獎。

第三屆全國連環(huán)畫大展二等獎。

首屆上海青年美展一等獎。

1981年 創(chuàng)作油畫《鏡子》(三聯(lián)畫)

1982年 油畫《嘎達梅林》被美國亞太地區(qū)博物館收藏