彥涵版畫作品賞析

來源:中國書畫網 作者:小熊

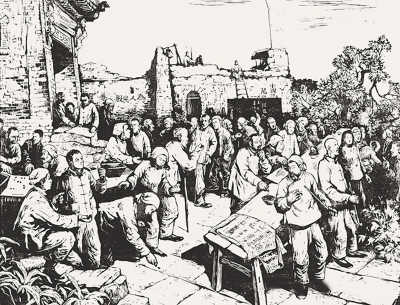

彥涵1948年版畫作品《豆選》

彥涵1952年版畫作品《我們衷心熱愛和平》

都說畫家長壽,木刻家彥涵活到了95歲,幾乎和中國版畫史一樣的長。在中國現當代美術史上,再沒有比版畫更和時代密切相關并交融的藝術形式了。在魯迅先生介紹了柯勒惠支、麥綏萊勒等人所作的一批國外直逼人心與現實的版畫,倡導給予了極大期望的中國新興版畫運動之后,中國版畫的創作,一開始就介入現實,投身時代,鐫刻歷史風云,激發愛國熱情,起到迅速的先鋒作用。特別是樸素直接的線條與畫面,和大眾最為貼近而且最容易起到呼吸相通的作用,是其他美術形式無可匹敵的。一部中國版畫史,就是中國現當代用粗獷線條勾勒的歷史縮影。

客觀地說,這部版畫史是國統區和延安解放區版畫家兩股力量合力書寫的。彥涵是延安解放區版畫元老級的代表人物,是中國版畫的先驅和奠基人之一,研究并重新評價他的版畫成就與實際地位,特別是他的作品和時代的關系,對于梳理中國版畫史和美術史,以及面對新時代中國版畫的發展前景與價值,有著重要的意義。

彥涵一生橫跨戰爭與和平,以及“反右”和“文革”的動蕩年代,又喜逢變革的新時期——中國版畫史上少有和他一樣經歷了這樣多時代更迭的畫家。更重要的是,在這樣幾乎橫跨中國跌宕百年史的各個時期,彥涵都有優秀的作品留世。看他1957年的《老羊倌》,那羊和人彼此相依,溫和又帶有一點憂郁的神態,什么時候看,都讓我感動——那是在逆境中一位藝術家的心境,那樣的氣定神閑,云淡風輕,腳踏實地,就和畫里的老羊倌那樣,緊接著地氣。可以說,彥涵的版畫作品,就是中國現當代版畫史和生活史的縮寫版、精裝版。

彥涵人物作品

看看他的作品,我想人們會覺得這樣的評價并不為過。抗日戰爭期間,《把搶去的糧食奪回來》、《敵人搜山的時候》,還有曾被美國人帶到“二戰”戰場上鼓舞激勵士兵的木刻連環畫《狼牙山五壯士》,記錄那個烽火連年硝煙彌漫的時代,他以自己的筆融入世界反法西斯戰爭的洪流中。無疑,這是他創作的鼎盛時期,他以自己的作品,記錄那個時代,也記錄了自己的藝術生涯的軌跡和心跡。同時,更重要的,是他的作品一開始不僅和世界的反法西斯運動密切聯系,而且和當時世界的版畫藝術的勃興和發展同步,可以明顯地看出對柯勒惠支、麥綏萊勒作品的傳承與呼應。

一幅作品《親人》,記錄了戰爭勝利的前夕一位八路軍戰士回到家鄉,在窯洞里和親人們相見的情景。在這里,親人的關系是相互的,情感是交融的。在黑白簡單的刻印中,那畫面中間的老媽媽和下面的孩子,滾燙的感情是那樣的可觸可摸。即便那個仰著臉的孩子只是一個背影,看不見表情,但依然能夠讓人感到那激動的心在怦怦地跳。那種粗獷線條中的細膩情感,既相互對比,也彼此融化,是戰爭親歷者才能夠體味得到的情感,才能夠將那生活的瞬間定格為藝術的永恒。看這幅木刻的時候,總會讓我想起孫犁的小說《囑咐》。這本小說描述的是,戰士從戰場上風塵仆仆歸家探望親人,感人至深的溫暖相會后,親人囑咐他上戰場好好打鬼子,替親人報仇雪恨。孫犁的小說是這幅木刻的畫外音,可以互為鏡像。

彥涵版畫作品欣賞

《豆選》無疑是彥涵解放戰爭期間的代表作。即使事過60多年后再來看,依然會感到他的藝術敏感,他選擇了豆選這樣富于生活和時代氣息的細節,完成了歷史變遷中的宏觀刻畫,真有種舉重若輕的感覺。他的新中國成立初期的大型套色木刻《百萬雄師過大江》,則記錄了一個新時代的誕生,依然是傾心于宏大,卻在粗壯線條和飽滿色彩的交織中,完成了他自己藝術的變化。撥亂反正的年代,我喜歡的是《微笑》,他選擇的是少數民族的姑娘和吊腳樓,充滿整個背景空間的芭蕉樹,枝葉交錯,鋪天蓋地,幾乎密不透風,但借助黑白木刻故意刻出大量的留白,又由于芭蕉樹葉隨風靈動搖曳,讓那黑白相互輝映且富有動感的線條,舞動得如同滿天的禮花盛放。

一直到晚年,彥涵的畫筆依然緊隨時代。2003年非典蔓延之際,他有《生命的衛士》,對白衣天使有由衷的禮贊。2008年汶川地震,他又有《生死關頭》,對生命和民族相連的血脈之情有至高的詠嘆。這是他的最后一幅作品,想想,那一年,他已經是92歲高齡。他無愧于自己當初的述說:“反映時代每一次歷史時期的重大變化,人民的苦難斗爭和他們的夢想,成為我創作的主題思想。”他說到也做到了。在中國美術史,起碼在中國版畫史上,由于年齡和其他陰差陽錯的種種原因,沒有一位畫家能夠如彥涵一樣,如此長久地將自己的心和筆如船帆一樣隨時代潮流而起伏,并始終隨這流水一起向前涌動,潮平兩岸闊,月涌大江流。

彥涵為艾青詩集所做插圖

看他的作品,讓我總會有一種感覺,是那種歷史的流動感覺,在他的作品的畫面中,也在我們的身邊。他的作品,特別容易勾連起人們的回憶,既是屬于歷史與時代的回憶,也是屬于美術的回憶;連綴起來的,既是屬于歷史的畫卷,也是屬于他個人的畫卷。他始終站在現實和藝術的前沿。即便是黑白木刻中簡單的兩色,在他的創造里,也顯得那樣的五彩繽紛;又由于木刻線條的分明,更顯得那樣棱角突出,筋脈突兀,如森森老樹,滄桑無語,“歸來滄海事,語罷暮天鐘”的韻味彌漫在畫面內外。

晚年,彥涵曾經進行“變法”,以抽象的線條和色塊探索人性和藝術的另一方天地。這種探索難能可貴,盡管在我看來,這一批作品還是不如以前特別是早期的作品畫風爽朗醒目,更能夠打動人心。在質樸干凈的寫實風格中,充分運用粗獷的刀工,揮灑最為直率的黑白線條,挖掘并施展極簡主義的豐富藝術品質與內涵,是那樣的直抵人心,那樣的引人共鳴,使得雅俗共賞,讓時代留影,讓歷史回聲。這是彥涵及他那一代版畫家共同創造的藝術奇跡,是他們留給我們的寶貴遺產。探索版畫新的發展,不僅需要前沿的眼光和新穎的技法,同時也需要回過頭來仔細尋找前輩的足跡,不要輕易地將其當做落葉掃去。

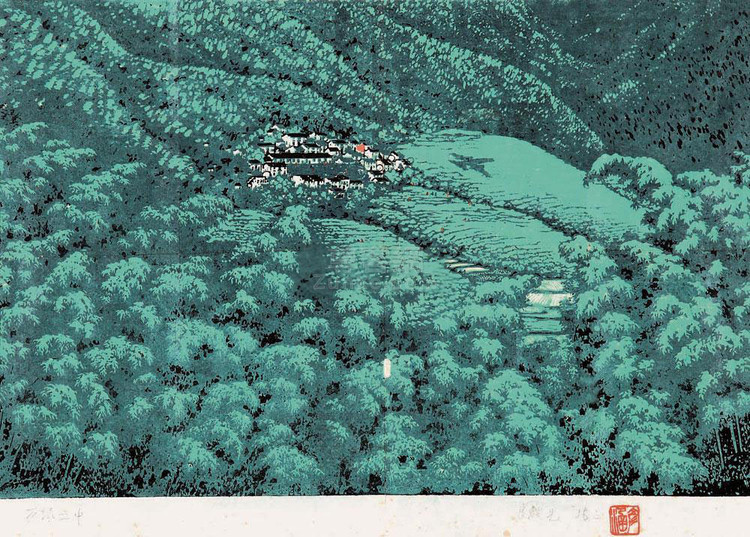

彥涵山水作品欣賞

彥涵的作品,無論是早期的寫實還是晚年“變法”后的抽象,作為老一代畫家對于新生活真誠的投入,對于藝術的內容與形式創新的渴望,今天依然值得我們借鑒。彥涵用他一生的追求給予我們的啟示,正在于讓我們應該努力像他一樣,剔除非藝術的雜質,用我們真誠而新鮮的筆墨揮灑今天的新生活,幾十年過去之后,也能夠為我們的后代留下和他一樣的作品,豐富共和國歷史的生活記憶和美術記憶。

古人曾說:小景可以入畫,大景可以入神。重新觀賞老一代畫家彥涵的作品,我們應該有新的認知和評價,讓我們也和彥涵一道筆隨時代,戮力同心,把小景和大景融合在一起,讓我們的作品也能夠既可以入畫,又可以入神。