中國書畫網(wǎng) > 當(dāng)代書畫 > 雕塑 > 陳文令 幸福生活系列

陳文令 幸福生活系列

來源:未知 作者:admin

陳文令(1969-)出生于福建泉州,先后畢業(yè)于廈門工藝美術(shù)學(xué)院和中央美術(shù)學(xué)院。現(xiàn)居中國北京,藝術(shù)家。

2010 “懸案”——陳文令新作展 今日美術(shù)館 北京 中國

2009 “緊急出口”——陳文令新作展 卓越藝術(shù)空間 北京 中國

先后在國內(nèi)外共舉辦13次個展。

重要群展

2013年12月,第一屆中國-東盟藝術(shù)雙年展 [1]

2013年 第55屆威尼斯雙年展

2013年 第17屆邦迪國際海岸雕塑展

2009年“對話芝加哥”——中國當(dāng)代雕塑藝術(shù)展

2008年 第五屆釜山雙年展

2008年 第三屆塞維利亞國際雙年展

2006年 第 6 屆上海雙年展

2002年 首屆中國藝術(shù)三年展

先后共參加國內(nèi)外115次群展。

獲獎記錄

1.獲2012年第七屆AAC藝術(shù)中國年度影響力雕塑家前三甲

2.獲2011年丹麥奧胡斯市國際雕塑展最受歡迎大獎

3.獲2011年 澳大利亞佩斯國際海岸雕塑展公共藝術(shù)大獎

4.獲2010年“報喜鳥”空間藝術(shù)大獎

5.2010 年入選“藝術(shù)財經(jīng)”雜志,中國百名權(quán)力人物榜

6.獲2008年 雜志“當(dāng)代藝術(shù)”,五四青年藝術(shù)杰出貢獻(xiàn)獎

7.獲2003年北京雙年展中國雕塑特展,紅色記憶獲最受歡迎作品獎

公共收藏

中國美術(shù)館 北京今日美術(shù)館

韓國國立美術(shù)館 韓國首爾市美術(shù)館

首爾斗山美術(shù)館 美國休斯頓美術(shù)館

美國丹佛美術(shù)館 丹麥Arox 美術(shù)館

悉尼白兔美術(shù)館 澳大利亞墨爾本雕塑美術(shù)館

廣東博物館 福建師范大學(xué)

南京大學(xué) 福建省博物館

湖北美術(shù)館 廈門集美大學(xué)

西澳洲州立美術(shù)館

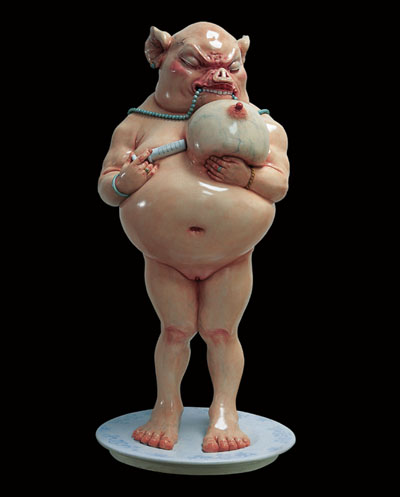

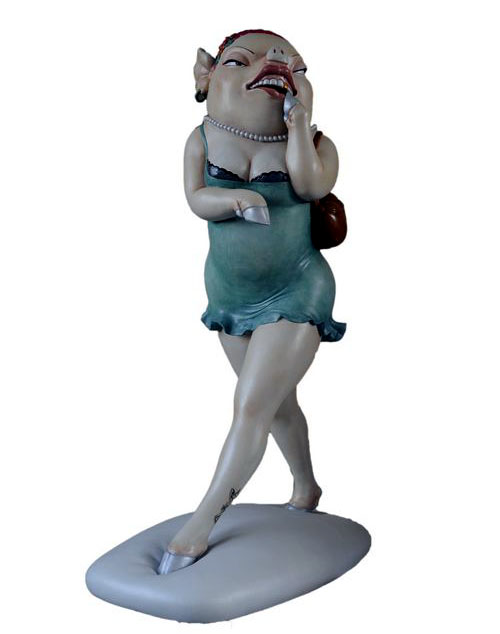

可以說,陳文令的藝術(shù)透露出一種強(qiáng)烈的新現(xiàn)實主義的特征。他敏感于在一個極速膨脹的消費時代里滋生的享樂主義,一直在尋找表達(dá)、揭露并批判這種世俗現(xiàn)實的語言,其結(jié)果是在人與動物的“生物性”上找到了表達(dá)的契機(jī)。陳文令在探索的過程中獲得了一種“擬人化”和“擬物化”并置的方法,并不斷按照這種方法在作品中使語言獲得增值與繁衍,由此形成一種自足的具有內(nèi)在驅(qū)動力的發(fā)展態(tài)勢。

在某種程度上,陳文令是一位信守雕塑力量的藝術(shù)家,他不像許多同代人對藝術(shù)的媒介有不斷轉(zhuǎn)換的興趣,而是堅持在雕塑這種藝術(shù)形式上做深度的探尋。他的作品最鮮明的特征是對于“膨脹”這種感覺的造型。在人與動物的形象塑造上,他運用了寬厚渾實的體塊和大量有彈性的曲線,使“欲望”這個抽象的概念透過形象的體積、肌膚的質(zhì)感和通體的線條得以傳達(dá),并且有一種從內(nèi)部漲溢出來的感性。在近些年的作品中,他更多地使用龐大體量的作品或單個形象的重復(fù)構(gòu)成種種令人迷幻的景觀,在那里,人與物、植物與動物、物的整體與細(xì)節(jié)粘連在一起,形成彌漫和延綿的氛境,折射出現(xiàn)實的斑斕光彩,又有強(qiáng)烈的虛幻性。在許多情況下,陳文令已經(jīng)不是在雕塑一個具體的形象,而是運用雕塑的語言形成一種充滿生活與生命氣息的場景。

陳文令作品中夸張的造型和渾圓的體塊等形式語言與閩南民間藝術(shù)中的傳統(tǒng)有著暗合的關(guān)系,他敏感地捕捉到了生活經(jīng)驗中的視覺元素,并且將這些元素予以推向極端的處理。他曾重返故里,參加家鄉(xiāng)廟會,在他拍攝的極為熱烈的民俗活動中,可以清楚地看到陳文令藝術(shù)的本土來源。在那里鋪天蓋地的祭祀場面所展現(xiàn)出來的物質(zhì)的力量,已匪夷所思地形成一種視覺奇觀。影像紀(jì)錄與雕塑兩類作品,無論內(nèi)容上還是形式上都具有清晰的關(guān)聯(lián),也揭示出陳文令這些年藝術(shù)創(chuàng)作的真正謎底。在這個意義上,陳文令的藝術(shù)可以說是“形有所據(jù)”。

——摘自2008年范迪安《行有所據(jù)》

陳文令是一位非常有想象力和創(chuàng)造力的藝術(shù)家。他的雕塑作品總是把動物和人置于一種關(guān)系之中,這種關(guān)系通過狂亂的人和肥碩的動物之間的曖昧或緊張關(guān)系得以實現(xiàn),他借此把這種狂歡、運動、力量和欲望的表象推向了極致,既表達(dá)了一種世俗的快樂,一種世俗的幽默,一種世俗的好玩,又再現(xiàn)了消費社會中人的物欲膨脹和人的欲望的無止境狀態(tài),進(jìn)而諷刺了欲望與金錢、肉體和權(quán)力相關(guān)的游戲系統(tǒng)。在《幸福生活》和《英勇奮斗》等作品中,他緊緊抓住肥碩豐滿的人和狂野、運動的動物的瞬間,肥碩狂野的豬、兇猛的狗和性感漂亮的美人魚與控制它們的人組成了作品的張力。然而,問題的關(guān)鍵點并不只在于這種關(guān)系,而更重要的在于他把這些動物處理成人的欲望的戀物對象,并向我們直接發(fā)出了這樣的反問,什么是欲望?欲望從何而來?顯然,藝術(shù)家通過雕塑語言夸張和變形提示性地回答了這一問題,人的欲望無非是在占有與交換中試圖獲得享樂性的利益。他從草根立場出發(fā),秉持社會公正意識,以憤世嫉俗和黑色幽默的態(tài)度表達(dá)了對非理性的欲望、虛榮、權(quán)力和暴力的蔑視和批判。陳文令的雕塑不只是把現(xiàn)實主義作為唯一的創(chuàng)作方法,而是在現(xiàn)實主義的基礎(chǔ)上將民間圖像、流行文化圖像和歷史圖像加以糅合,以簡潔、樸實、率真、夸張的手法將雕塑語言處理成具有荒誕、諷刺、幽默的黑色喜劇。

在《中國風(fēng)景》中,陳文令的藝術(shù)觀念有了一個轉(zhuǎn)變,更讓自己的雕塑具有實驗性和公共性的特征,他充分發(fā)揮了個人的想象力,借用挪用、拼貼和轉(zhuǎn)譯的表現(xiàn)方法,即對自然、傳統(tǒng)和現(xiàn)代的圖像進(jìn)行混合和轉(zhuǎn)換,從而創(chuàng)造了一種超現(xiàn)實的奇異的山石之景,怪異山石被主觀處理成了模棱兩可的物象,類似于冰雪消融流淌所形成的冰山,又類似于一頭碩大的鹿,也類似于傳統(tǒng)園林中的亭子,而底部則像融化的冰,亭子上有正在流淌的晶瑩剔透的水滴,這是一種扭曲和破碎的毫無真實感的幻象,生動再現(xiàn)了一個寂靜空靈的潔凈世界及與現(xiàn)實的疏離感。同時,雕塑《中國風(fēng)景》充分利用了工業(yè)文明的不銹鋼材質(zhì)圓潤光滑的曲面和流暢的線條,營造出的是一種現(xiàn)代社會的冷漠感和秩序感,表現(xiàn)出的融化、流淌、凝固的形式讓人無不體驗到時間的可變性和空間的無序性。事實上,藝術(shù)家的雕塑觀念就在于他把自然的和諧性,現(xiàn)代(不銹鋼材料)的冰冷感和力量感,傳統(tǒng)的詩意美感進(jìn)行了解構(gòu)和整合。這也正是對中國社會處于農(nóng)業(yè)社會、工業(yè)社會和后工業(yè)社會間相互沖突、重疊、混合的過渡時期的視覺化隱喻。藝術(shù)家準(zhǔn)確地把握住了文化觀念、歷史意識和現(xiàn)實世界的有機(jī)聯(lián)系。這是一件集自然、傳統(tǒng)、工業(yè)于一體的超現(xiàn)實雕塑作品,具有互動性和公共性。當(dāng)觀眾置身于作品中的時候,不銹鋼的雕塑表面會對觀眾產(chǎn)生光的反射,使其感受到由光和影構(gòu)成的奇異夢幻世界。在這個意義上,它試圖提示人重新審視日常經(jīng)驗的參照系和整個外部環(huán)境的變化,并不斷反視主體意識和洞察客觀世界的變化。因此,我們通過陳文令的開放雕塑語言案例可以進(jìn)一步認(rèn)識和理解中國當(dāng)代藝術(shù)在傳統(tǒng)美學(xué)與現(xiàn)代美學(xué)的轉(zhuǎn)換過程中的價值和意義。

2008年,陳文令的新作品再次邁向一個高度,他大膽而冒險地向那種易于固定化的個人藝術(shù)風(fēng)格發(fā)起挑戰(zhàn),將藝術(shù)的內(nèi)涵和外延進(jìn)一步深化和延伸,既能從微觀角度出發(fā)剖析人與社會的關(guān)系,又能直接借用或融入了技術(shù)、現(xiàn)成品、物體、裝置的要素,從而形成了新的藝術(shù)語言。與此同時,陳文令的自我挑戰(zhàn)也折射出對中國當(dāng)代藝術(shù)中

盛行的作品重復(fù)和復(fù)制的批評。那么,陳文令在新作中又如何體現(xiàn)出新的意圖呢?我們可以從他作品圖像中感受到觀念的轉(zhuǎn)變——他從那種詩化世界中又重返世俗現(xiàn)實,因為他能從復(fù)雜而動感的現(xiàn)實中領(lǐng)悟到藝術(shù)語言的力度和深度,藝術(shù)不僅反映出藝術(shù)家的自我創(chuàng)造、自我展現(xiàn)和自我實現(xiàn)的過程,而且藝術(shù)的審美活動起到對人的“療傷”作用。也就是說,藝術(shù)不僅要體現(xiàn)藝術(shù)家形式語言的表現(xiàn)張力,而且還要反映出藝術(shù)的社會干預(yù)意義,即對社會現(xiàn)實的解析與批判性。

在作品《物神》中,陳文令把人與豬混而為一,營造出一種非豬非人的模糊面孔,這種語言應(yīng)被看作是中國當(dāng)代藝術(shù)的“后波普”個案,他的作品在藝術(shù)表面上看起來是一種流行文化,實際上其的理念關(guān)鍵強(qiáng)調(diào)的是“最重要的崇拜對象不是精神而是物質(zhì)”。這種物質(zhì)性則借用了豬的形象,豬在中國社會中被看作是財富和欲望的象征物,并以社會批判的姿態(tài)強(qiáng)化了日常生活中的中國社會問題——反諷了中國進(jìn)入瘋狂的物質(zhì)消費時代的特征。對人類來說,豬是一種沒有腦子的只是吃的動物,而這個動物又成為被人類吃的對象。在這樣的意義上,他的這種“后波普”語言,試圖借用一種民俗性的語言替代資本主義式的流行文化。因此,陳文令的《物神》既是對科學(xué)基因的寓言,也是對無度的物欲社會的諷喻和批判。

在《中國幻想》中,陳文令將閩南風(fēng)水球、茶藝、民俗文化和新媒體藝術(shù)融為一體,創(chuàng)造出了一個集裝置、雕塑、新媒體、行為等組成的跨學(xué)科意義的娛樂性和反諷性的作品,這種源自民間和民俗的藝術(shù)原動力建構(gòu)起了一種新的當(dāng)代藝術(shù)語言,具有很多啟發(fā)意義,民俗或民間藝術(shù)在當(dāng)代藝術(shù)中能否有被轉(zhuǎn)譯的作用?事實上,陳文令通過不斷的藝術(shù)實驗充分證明了開創(chuàng)一個新的藝術(shù)的可能性。

——摘自2009年黃篤《什么是中國式幻想》