劉文西:一輩子把心思放在畫上,放在人民上

來源:中國書畫網 作者:中國書畫網編輯部

為人民而創作

為人民而創作就要逐年建立起與人民血肉相依的情感,逐年到生活中吸取豐富的營養去激情創作,逐年不斷地累積經驗去提高創作。創作是艱辛的,當一個好的畫家更是千辛萬苦的,只有畫家長期融入生活和人民相處以后,才能懂得為什么人畫畫、怎樣畫畫。

只有把生活和人民放在心里的畫家才能畫出人民歡迎的作品;只有為人民畫出豐厚的作品才能得到人民的理解和歡迎。作品是畫家的生命,精品是生命中的生命。畫家靠畫來說話,畫是獻給人民的也是獻給歷史的,作品的優劣只有人民和歷史才能給其定位,因為人民和歷史總是最公正的。作為畫家也應該是最貼近生活、貼近人民的人,應該是最有思想的人,應該是最勤勞、最勇敢、最吃苦的人。我們黃土畫派的藝術宗旨就是:“熟悉人、嚴造型、講筆墨、求創新”,植根黃土畫人民,表現時代出精品。

畫家要一輩子把心思放在畫上,放在人民上。

——劉文西

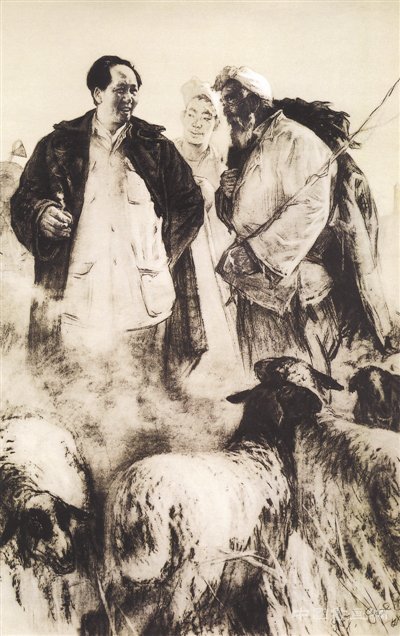

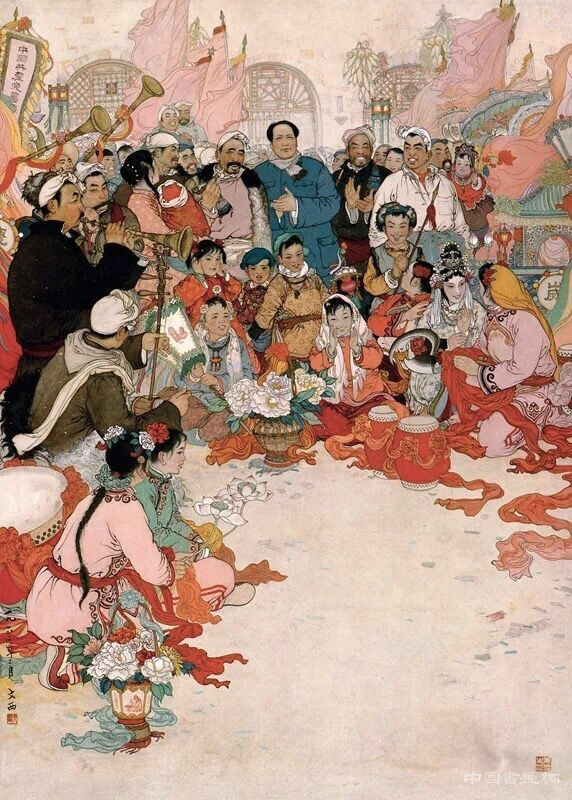

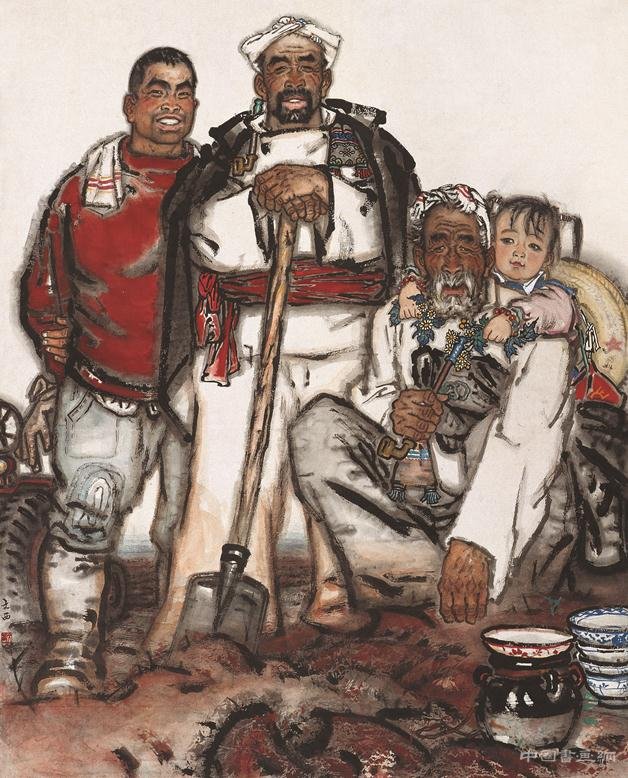

20世紀中國人物畫的變革和發展中,劉文西是一面旗幟。他的繪畫將中國優秀傳統與西方寫實相結合,在造型上吸取西畫中素描和色彩的精華,并加進中國民間藝術中清新健康的樸素格調,巧妙地糅合成一體,形成了自己獨特的藝術風格。他善于深入生活,用真誠譜寫出一幅幅關注社會、關注人類、關注生命的作品。從《祖孫四代》,《毛主席和牧羊人》至《同歡共樂》,從《支書和老貧農》到《溝里人》等等,劉文西以“主題思想的深刻性、人物塑造的生動性和筆墨技巧的開拓性”而確立了自己在中國美術史上的地位。緊跟時代步伐,積極主動的把握時代脈搏,劉文西的作品將藝術與歷史性、時代性緊密結合,成為革命現實主義美術的杰出代表。

劉文西的畫作可以說是“15億人看得最多的”,因為他有幅觀眾最多的“特殊作品”——第五套人民幣上的毛主席畫像。目前使用的5元、10元、50元、100元上的毛澤東頭像都出自他之手。但劉文西從來都是青衣小帽,十分簡樸,沒有稱“王”,沒有自封“大師”。吳作人評劉文西:“半生青山,半生黃土,藝為人民,傳神阿睹”。方增先則評價:“劉文西的藝術高峰,是勤奮壘起的;是速寫壘起的;是采風壘起的;是不斷深入生活,扎實苦練基本功壘起的。”

重讀劉文西先生的畫作及其對藝術創作的思考,相信對于當下的藝術創作會有很多裨益。

第五套人民幣毛主席畫像(素描)

《毛主席和牧羊人》130cm×100cm 1958-1962年

《毛主席在陜北》200cm×250cm 1965年

《同歡共樂》130cm×100cm 1962年

劉文西曾用三句話來概括其關于創作的想法:

你要創作嗎?到生活中去。

你要激情嗎?到人民中去。

他們會啟示您怎么創作,路該怎么走。

很簡單的三句話中飽含著一腔真情,飽含著對人民及新時代生活的由衷熱愛和贊美。

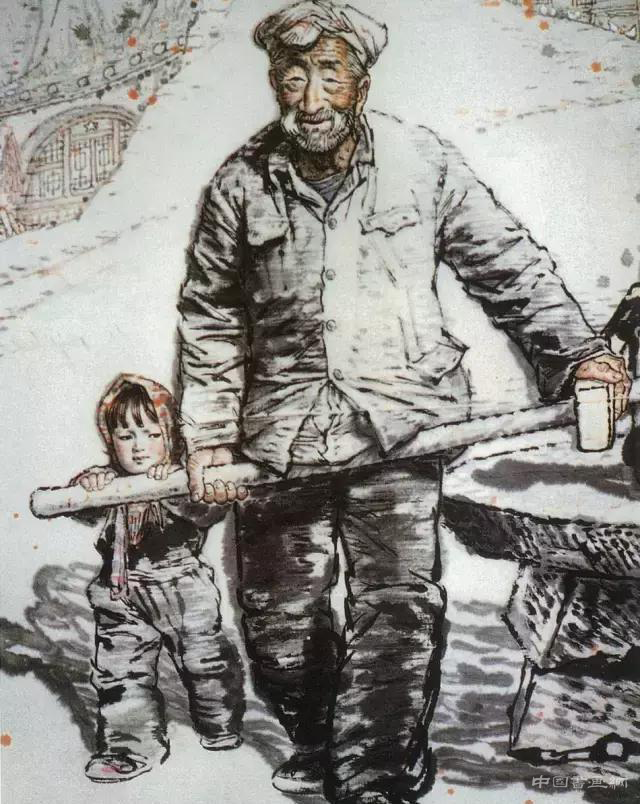

《祖孫四代》,130cm×100cm 1963年 現藏中國美術館

《陜北老農》

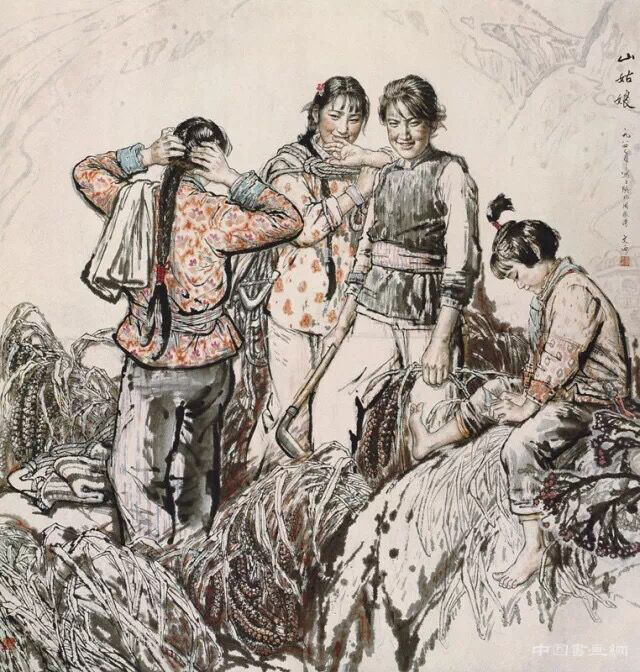

《山姑娘》200cm×200cm 1984年

劉文西年輕時對藝術取向的抉擇,來源于毛澤東主席的文藝思想的啟迪,他在題為《深入生活,貴在堅持》的創作體會中說道:毛主席提出的文藝為什么人服務和如何服務這兩大問題及其解答,給我的心靈以極大震動,使我開始認真思考:文藝究竟是為什么人服務的?應該如何服務……我們是人民民主專政的社會主義國家,人民群眾是國家的主人,一切有利于社會主義建設,“鼓動群眾同心同德的、反對倒退,促成進步的東西,便都是好的”。所以,“我們的文學藝術都是為人民大眾的。”

劉文西曾不止一次地說:“黃土地在世界上只有兩塊,陜北、大西北都叫黃土地,這塊土地上的人民很多很多可以畫,人一輩子兩輩子是畫不完的,只是你要去畫、要去深入、要去了解,要跟他們交朋友。你浮光掠影地去一去,沒用的,要對陜北人非常深入地了解,你才能把他畫活。” “作為一個藝術家,從置身于陜西起,我就把目光對準了陜北。在這四十八個年頭里,我曾近八十次去過陜北,足跡踏遍陜北二十六個市縣的鄉鄉鎮鎮,十幾次在陜北度過春節,結交了陜北數百個農民朋友。可以說,我的血液里有一半的血液曾來自陜北,我的藝術細胞中絕大部分的營養都是陜北那塊土地為我供養的”。

在劉文西看來,畫人物一定要待在那里跟人熟悉,像陜北,他待的時間長,他了解那里的人民。風景靠直觀就可以畫出來,但人物光靠直觀還不行,還要了解他的思想、他的氣質、他的內心世界。劉文西的足跡遍步陜北的鄉鄉鎮鎮,二十幾年在陜北過春節,畫的速寫達3萬多張。他的心連著陜北人民,他的情系著黃土高坡,贊頌那里的人民是他作品的靈魂。他堅信那些深深感動過他的美一定也會感動其他人。

陜北農民速寫稿

進入21世紀后,劉文西不顧自己年事已高,又以極大的熱情沿著黃河故道寫生,創作了《黃河子孫》、《黃河漢子》、《黃土地的主人》等作品。其中《黃土地的主人》是劉文西從2005年開始著手創作的系列作品,用了整整12年時間創作的百米長卷。《黃土地的主人》全長102米、高2.1米,分為13個部分,由《黃土娃娃》、《陜北老農》、《米脂婆姨》《綏德的漢》、《麥收場上》、《喜收苞谷》、《葵花朵朵》、《高原秋收》、《棗鄉金秋》、《蘋果之鄉》、《安塞腰鼓》、《橫山老腰鼓》、《紅火大年》組成。畫面構圖宏偉、大氣磅礡。磕著煙鍋的老人,席地而臥的莊稼漢,曬谷揚米的婆姨,天真憨態的兒童,洋溢著笑臉的少女,圍著人撒歡的小狗……畫中人物真真切切、樸樸素素、實實在在、自自然然,在樸拙親切中揭示了中國農民的人性美。畫中的長跋也傳達出劉文西對這塊土地及人民的熱愛。

為什么要創作這樣一個百米長卷呢?劉文西坦言,他單幅畫畫了很多作品,這樣一個大的創作是受秦俑的啟發。秦俑一個兩個看起來沒有力量,它是一個規模性的群體,所以秦俑中那么多兵馬俑雕塑,這么大的規模。在新時代,沒有規模性的作品壓不住這個時代。而陜北是他去得最多、最深入生活的地方,這種感受畫一張兩張畫是不夠的,要規模性的、大量的、長期的創作。“目睹過的那么多激動的畫面,畫出來。現在多畫一段,就能多記錄一段當下人民的生活狀態。”他一共畫了13年,有計劃地畫了十三段。但劉文西先生表示陜北的生活還很豐富,黃河的船工還沒有畫,陜北的干部還沒有畫,還有很大的創作空間。“只要活著,就要分秒必爭畫下去。”

款識:二零零八年六月廿八日作。

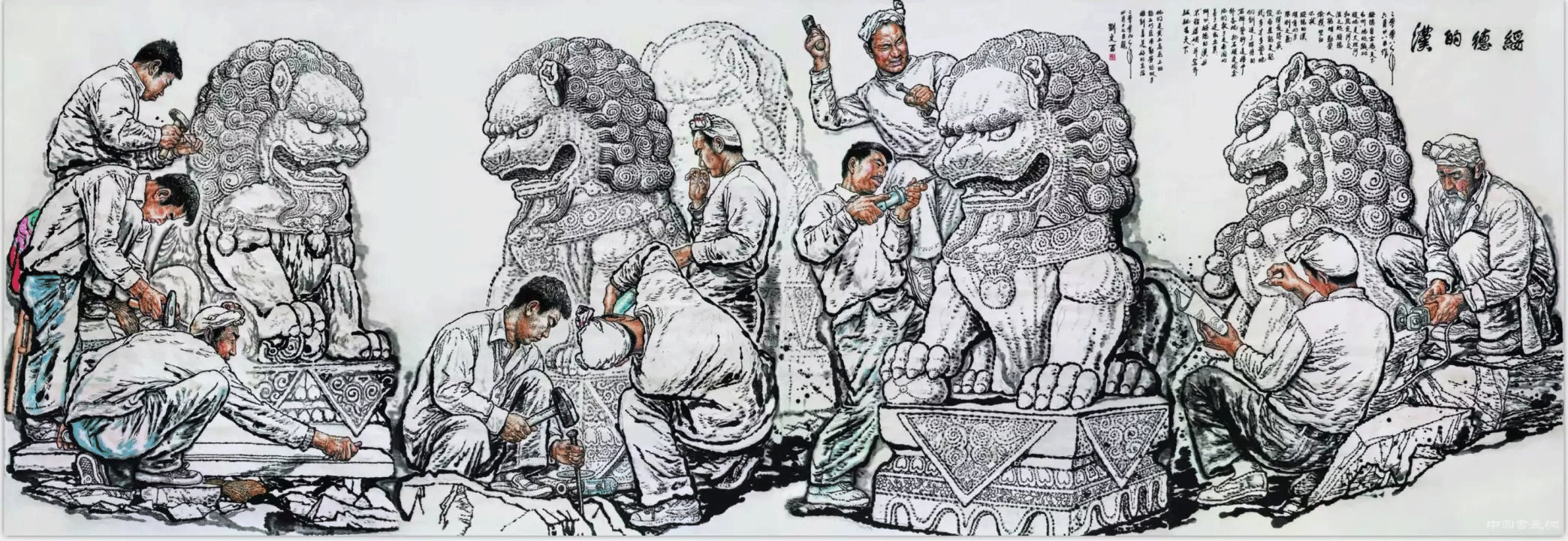

綏德自古為天下名州。地處陜北和無定河交匯之處,綏德人聰明、勤勞、儉樸、堅韌不拔。

綏德的漢頗有北方陽剛之氣,不僅長得英俊,而且能文能武,多才多藝。

他們創造了獨特的石獅藝術,遠播中外各地,把石頭變成金。

他們敢于走南闖北,善于建家立業,所以“綏德的漢”與“米脂婆姨”并駕齊驅,馳名天下。

他們是黃土高原上的能工巧匠,用勤勞的雙手雕刻著美好的生活。

二零零九年四月十七日題。劉文西

《陜北老農》

款識:二零零五年二月至六月作。

陜北淳樸的鄉親,厚積的文化,別致的窯洞,洋溢著濃濃的黃土氣息。

悠久的文明史和艱苦的地理環境,為老農雋刻了飽經風霜的外貌,更鑄就了剛毅、善良、純樸、智慧的心靈。

他們頭裹著羊肚手巾,脊背上背負著大山的滄桑,透出陜北人特有的樸實和厚重,是黃土高原的代表與象征。

二零零九年四月十日題。劉文西

《高原秋收》

款識:一九八三年十二月作。

陜北的秋天,金黃的大地,處處是豐收的景象。

家家戶戶,男男女女,老老少少都帶著滿腔熱情,加入收秋大軍。

玉米粗壯,高粱飽滿,谷穗沉甸甸,忙碌的人們笑逐顏開,熱火朝天。

他們收獲了勞動的碩果,也收獲了生活的幸福和憧憬。

這段長卷畫于一九八三年,后因工作太忙而停下,直到二零零五年又開始整個長卷的創作,二零零九年十月又調整了這段并題字。

二零零九年十月十一日 劉文西題

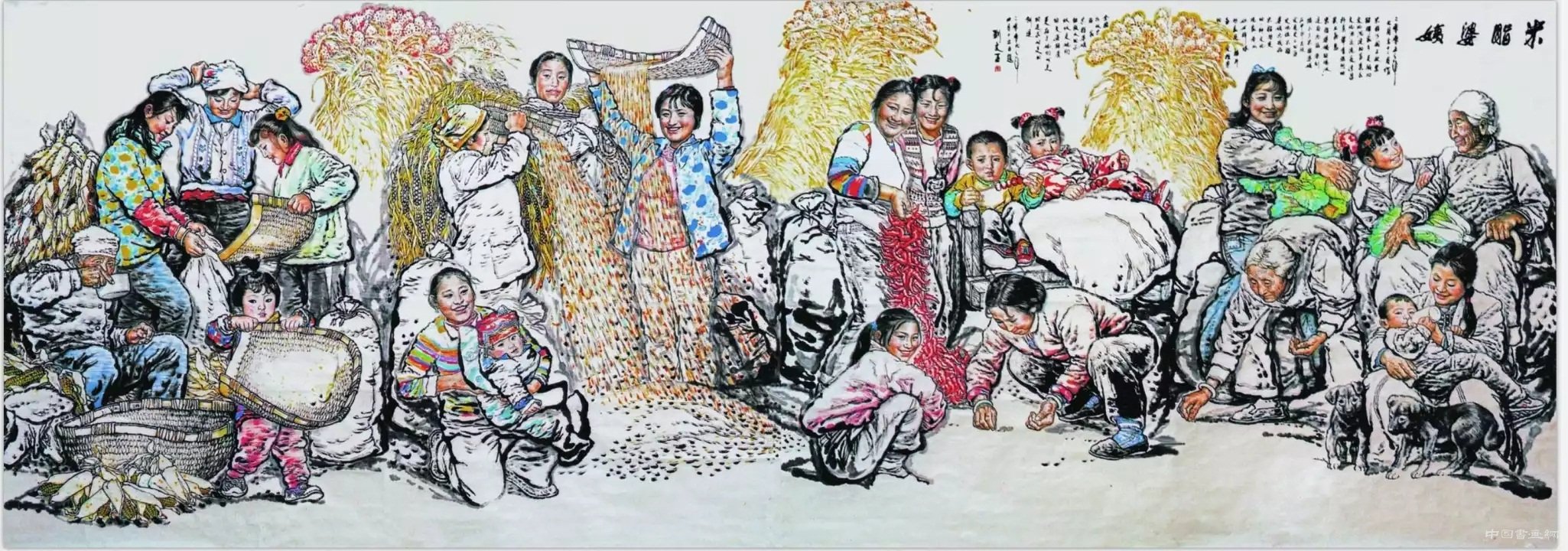

《米脂婆姨》

款識:二零零五年七月至十二月作。

米脂乃闖王故里、貂禪家鄉,是陜北文化沉淀的富集區。文化源遠流長、淳厚樸素,帶有強烈的黃土氣息。

“米脂婆姨綏德漢”這句民謠,深刻揭示了米脂婆姨在中華民族發展史上的歷史地位。

米脂婆姨也成為米脂特定的一種文化現象,而以婦女群體形象定格并備受推崇的,全國亦僅米脂一家。

米脂婆姨征服人的,不僅僅是她們的天姿麗質,更在于她們對美的追求,對美的創造。

二零零九年四月十五日題。劉文西

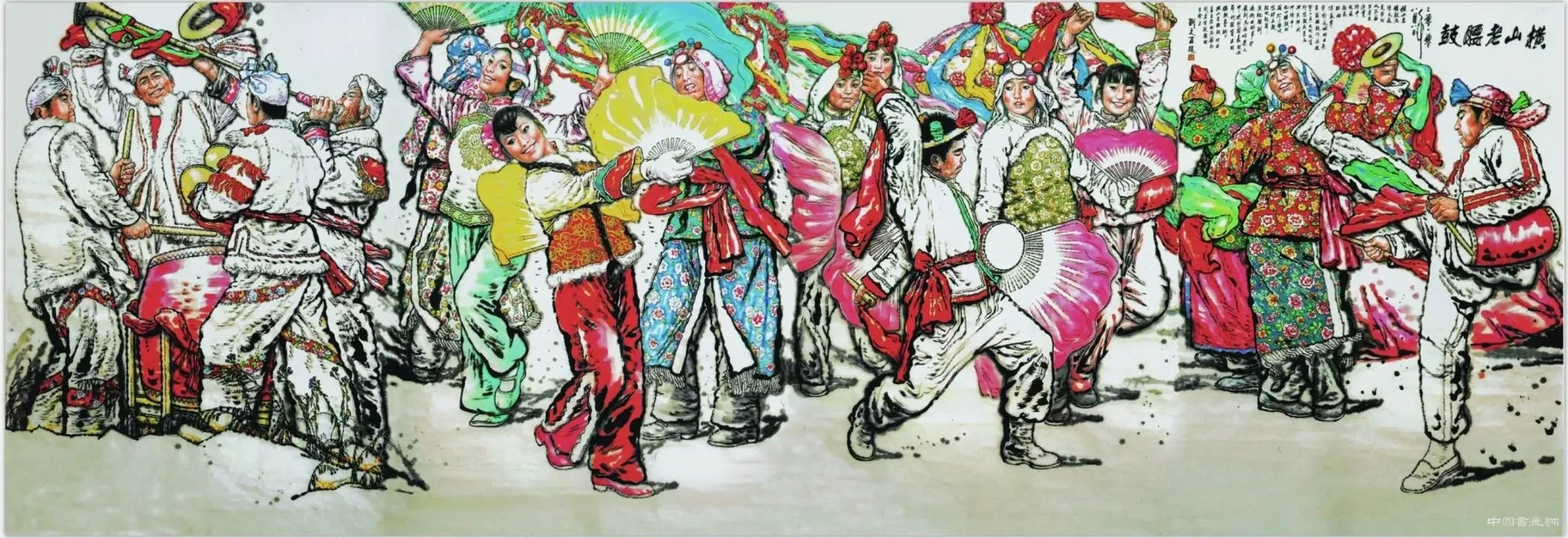

《橫山老腰鼓》

款識:二零一零年八月八日。

橫山老腰鼓流傳久遠,是勞動人民在生產生活實踐中發展起來的,相傳最早守衛長城的士兵身載腰鼓,作為報警工具,發現敵情即鳴鼓為號。

在騎兵陣戰沖鋒中,也以腰鼓助威,打了勝仗,鳴鑼擊鼓,狂歡起舞,慶祝勝利。

逐漸由戰事擴展到民間娛樂之中,便形成豪放激昂、剛強有力的腰鼓藝術。

橫山老腰鼓,保留著古老的民間色彩,富有較強的生命力。

劉文西題

《安塞腰鼓》

款識:二零零六年十二月廿九日作。

今天的安塞縣就是當年北宋與西夏國的邊界,為安定邊塞方設安塞縣。

安塞腰鼓也因此得名,并且成為具有深厚群眾基礎的民間藝術。

安塞腰鼓作為一種非常獨特的民間大型舞蹈藝術形式,具有兩千年以上的歷史,本是古代軍旅振奮士氣及傳遞情報所用,現在用來表達勝利的歡呼和豐收的喜悅。

獨具魅力的安塞腰鼓,掀起在黃土地上的狂飚,展示出西北黃土高原農民樸素而豪放的性格,張揚出獨特的藝術個性。

鼓槌揮舞,彩綢翻飛,鼓聲如雷,震撼大地,聲勢逼人,豪邁粗獷,剛勁奔放,極富感染力,充分體現著陜北高原民眾憨厚、樸實、悍勇、威猛的個性,盡現男子陽剛之美。

某種意義上的安塞腰鼓所釋放出的能量,不僅僅是陜北這塊古老的黃土地的地域文化信息,更重要的,它已經成為中華民族堅毅不屈、意氣風發、蓬勃向上、積極進取的精神象征。

我們多次在陜北過大年,每次觀看安塞腰鼓都為之心情激動,深受鼓舞。

二零零九年五月六日題。劉文西

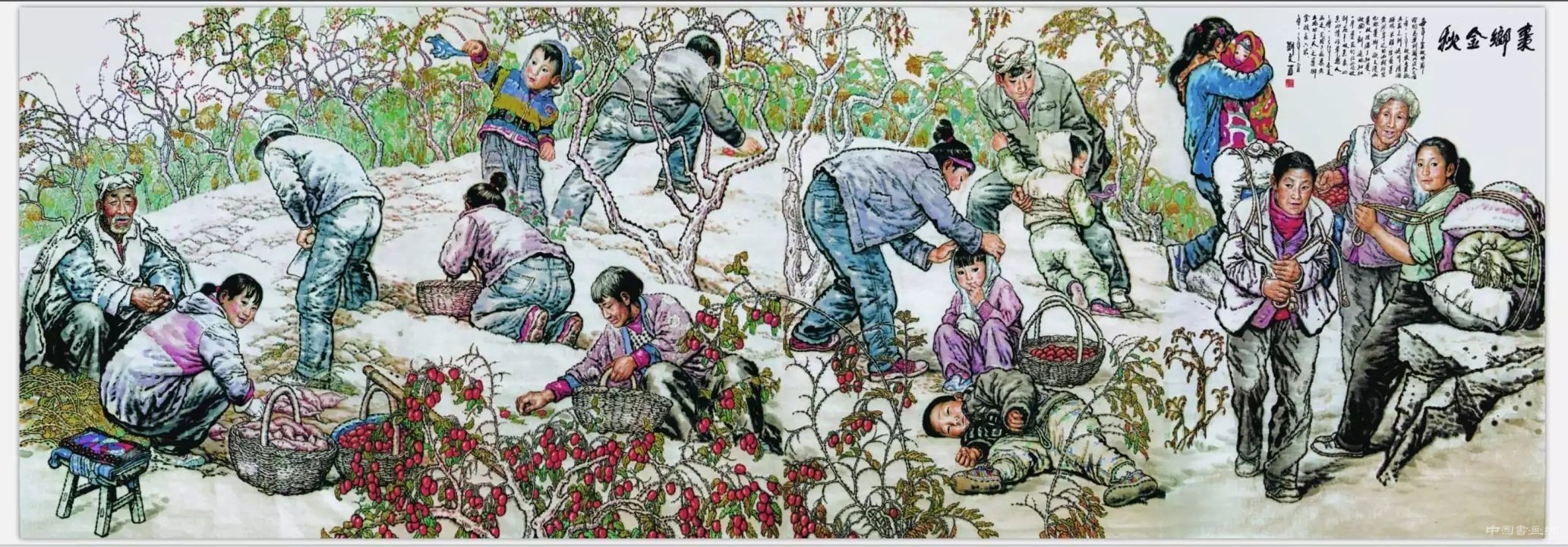

《棗鄉金秋》

款識:每年金秋時節,我們總要到陜北深入生活。

二零一一年秋,黃土畫派畫家來到延川、清澗、綏德、米脂、佳縣等黃河岸邊的山村,那里也稱棗鄉。

秋天,漫山棗林掛滿了紅棗,秋風一刮,遍地紅紅一片。

棗農們忙于搶收,到處豐收景象,此景此情,非常感人。

二零一二年春夏畫之,完成了長卷《黃土地的主人之棗鄉金秋》,長六米。

二零一二年六月。劉文西

《喜收苞谷》

款識:秋收時節,苞谷成熟,老人們圍著苞谷粒拉家常,娃娃們無憂無慮的玩耍,青年人都在苞谷地里忙著秋收。

一年一度的秋天,滿地金黃,我和黃土畫派的畫家們都要到陜北感受農民的喜悅。現畫之。

二零一三年六月。劉文西

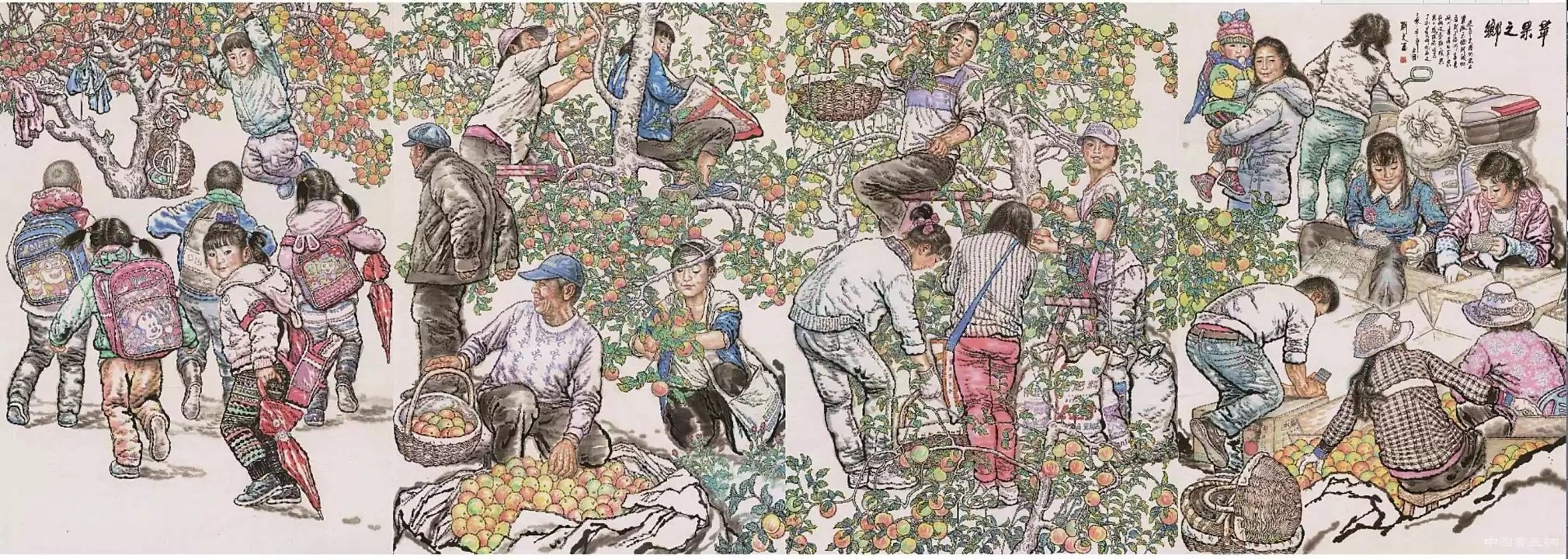

《蘋果之鄉》

款識:近年來,我們黃土畫派采風到陜北,

看到了洛川、富縣、延川等縣的蘋果在秋收季節碩果累累,感受很深,收集了不少資料,現畫之。

二零一五年五月。劉文西

“美術工作者要深入生活,這是經常提到的老問題,但究竟如何去做才好,是值得我們研究的。現在我以為不應該只是停留在口頭上,而是應該切切實實地下功夫去深入生活,在實踐中總結經驗。通過多年來深入生活和創作實踐,使我深刻地認識到文藝工作者一定要在深入生活的過程中與人民群眾建立深厚的感情,與人民交朋友,向人民學習,把人民放在心中,從人民中獲得強大的精神力量和創作激情,從而樹立為人民而創作、為人民服務的決心。”——劉文西《深入生活的點滴體會》

劉文西(1933-2019),浙江嵊州人。西安美術學院名譽院長、西安美院研究生院院長、教授、中共黨員。1953年考入浙江美術學院,1958年畢業后自愿到西安美院工作至今。他是第七屆、第入屆全國人大代表,全國有突出貢獻專家,全國第四、第五、第六、 第七次文代會代表,全國美協第一屆中國畫藝委員會委員,歷屆全國美展評委會委員。曾任全國文聯委員、中國美術家協會副主席、黃土畫派藝術研究院院長,陜西國畫院名譽院長。2003年由國家教育部評為全國首屆百位名師稱號。

劉文西藝術年表

1933年,出生于浙江省嵊縣(今嵊州市)農民家庭。

1953年,考入浙江美術學院(現中國美術學院)學習美術,受教于潘天壽、方增先、周昌谷。

1958年,到西安美術學院工作,開始創作《在毛主席身邊》《拉家常》。

1959年,作品《拉家常》《在毛主席身邊》到北京參展,被中國美術館收藏。

1962年,修改《延安之晨》,題名為《毛主席和牧羊人》,并正式發表;創作《祖孫四代》,在全國美展展出,由中國美術館收藏。

1963年,《棗園桃李》在全國美展展出,被中國美術館收藏;創作《書記和老農》,由人民美術出版社、陜西人民美術出版社出版;作品《同歡共樂》、《祖孫四代》發表于《美術》雜志。

1964年,《劉文西人物習作選》由人民美術出版社出版;創作《毛主席到陜北》、《炕頭夜話》等作品。

1976年,創作《知心話》、《毛主席和小八路》、《歷盡艱辛為人民》,并被全國多家出版社和報刊出版、發表。

1977年,作品《毛主席在抗大》(素描淡彩)、《奠基禮——直羅鎮大捷》入選“慶祝中國人民解放軍建軍五十周年美術作品展”,由中國美術館收藏,人民美術出版社出版。

1984年,作品《山姑娘》參加第六屆全國美展,獲銀獎,由中國美術館收藏。

1985年,在全國第四次美代會上當選為中國美協常務理事;作品《同歡共樂》獲第三屆全國年畫一等獎。

1989年,作品《黃土情》參加第七屆全國美展,并在多家報刊發表。

1992年,作品《道情》入選紀念毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》發表50周年全國美術作品展;作品《祖孫四代》被選入大型藝術畫冊《中國美術五十年》(1942—1992)。

1997年,應約接受第五套人民幣設計中的毛主席肖像創作。

2001年,獲“黃胄美術獎”西部美術特殊貢獻獎;作品《毛澤東在延安》發表于《人民日報》海外版。

2002年,作品《何香凝》被評為紀念毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》發表60周年全國美術作品展優秀作品。

2004年,在西安成立黃土畫派。

2016年,“劉文西藝術研究中心”在西安成立。

2017年,“心中有人民”劉文西百米長卷首展舉行。

2018年,西安市決定為劉文西建立美術館。

2019年,7月7日于西安逝世。