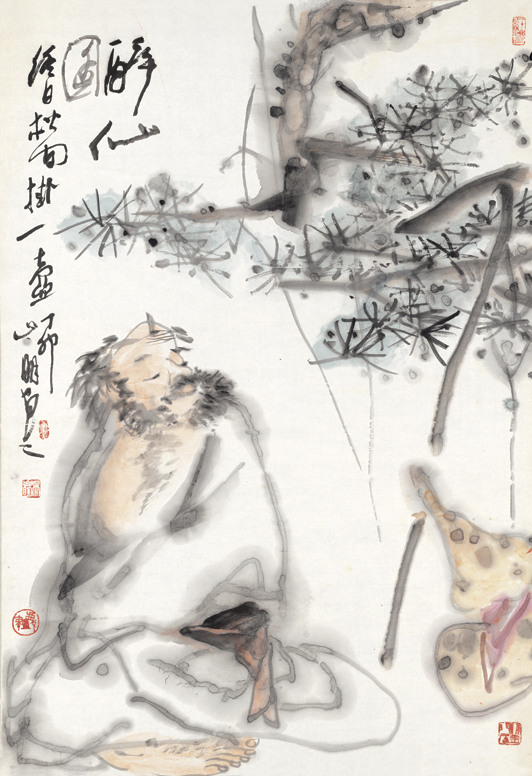

吳山明 醉仙圖

來源:未知 作者:admin

吳山明 醉仙圖 紙本-67.6X98.5cm

吳山明

中國美術學院中國畫系教授。1941年生于浙江浦江縣。1964年畢業于中國美術學院(原浙江美術學院),并留校任教。1983年--1996年任國畫系副主任、主任。現為中國美術家協會理事、杭州市西湖國畫藝術研究院藝術委員會委員、浙江省人民政府參事、浙江大學、浙江理工大學兼職教授、浙江師范大學榮譽教授、文化部文化藝術品鑒定委員會委員、郵票總局國家郵票評審委員。名列英國劍橋傳記中心、美國傳記中心1991--1995年國際名人傳記及中國美術家、名人詞典。著有<吳山明意筆人物畫選>、《吳山明水墨速寫集》、《吳山明意筆人物線描》、<寫意人物畫技法>和大型畫冊<吳山明畫集>等十余種。作品曾赴日本、美國、加拿大、巴西、巴拿馬、德國、泰國、新加坡、香港、澳門、臺灣等國家和地區展出,并在德國、臺灣、新加坡、香港多次舉辦個人畫展。不少精品被中國歷史博物館、香港中文大學、德國漢堡美術學院、中南海、毛主席紀念堂、全國人大、全國政協、臺北美術館、韓國亞洲美術館(籌)、天津博物館、南京美術館民族收藏。1995年11月在畫家故鄉——中國浙江浦江,由政府創建“山明美術院”。畫家向該院捐贈108幅中國畫精品。吳山明的藝術活動及他的成就越來越受到海內外普遍的關注和重視。

志在振興中國畫的二十世紀的人物畫家引進了西方的寫實主義,開宗立派,漸成主流。這一派以素描為造型基礎,以筆墨(主要是勾勒皴染)為表現手段,使筆墨為嚴謹的造型服務,務求惟妙惟肖,由之公式化和類型化被拋棄,人物個性得到突出,復興了“以形寫神”的傳統,刷新了中國水墨人物畫的面貌,有效地表現了關系國運民生的時代心音。

以“現代浙派”領軍人物為代表的一批畫家,繼承了近現代水墨人物畫取材立意的傳統,筑基于堅實的素描速寫功夫,掌握了高強的人物造型能力,吳山明師承“現代浙派”,在藝術思想上頗受潘天壽主張的熏陶,深信中西繪畫作為兩大體系,相互間的吸收不該削弱各自的特點,而應有助于拉開距離,使原有的傳統更加豐滿。他在求新求變的過程中,一開始就把深化藝術蘊涵和純化繪畫語言作為突破口,為此緊緊把握了兩點。一是走向生活,走向前輩畫家未及充分關注的普通人的日常生活,以天人合一的文化精神發現耐人尋味的寶貴品質和文化精神。二是深入傳統,深入傳統的藝術精神、審美取向、語言方式、媒材技巧,洞察中國繪畫自立于世界民族之林的精髓。鑒于意筆人物畫傳統相對薄弱,他特別重視深入前輩浙派人物畫家尚未深入的水墨畫傳統,尤其是山水畫傳統,開發其可引入意筆人物畫的深藏潛力。

在對傳統的深入開掘中,吳山明牢牢把握住筆墨相反相成的精義以及毛筆、宣紙、水墨特有的靈敏性與滲化性,努力在前人尚未充分施展的空間中,進行既純化語言又強化視覺張力的離析與重組,經反復實踐,形成了中鋒筆蹤和宿墨滲化相結合的筆墨方式,似古而實新,奇妙而卓異,開創了不同于師輩的“當代吳家樣”。

“吳家樣”的筆跡,充滿變態又高度提煉,去掉了近現代水墨人物畫皴染點厾,把點線面結合的筆法形跡,純化為中鋒的線,以短線為主,多成組使用,從整體著眼,不膠著于質感,不拘泥于次要細節,把握住最關鍵的部位。筆跡以碑味的凝重融入帖味的流暢,講藏頭護尾,一波三折,狀如春蚓秋蛇,又多筆斷意連。因使用長鋒羊毫,蓄水多川流瀉緩,落紙之后,既形成了沉厚有力的筆痕,又出現了筆痕框廓外的墨韻滲化,滲出了結構的凹凸轉折,滲出了厚度,也滲出了韻味,起到擴張線條、延展筆痕而塑造形體的作用。筆痕框廓內外因宿墨脫膠程度及水分的滲潤之異,更出現了或結或化的不同,其凝結處有干筆的骨力,但干而能潤,其化散處有濕筆的飄渺,但虛中有實。這種筆墨語言極其單純又變化自然,既意在筆先,又有一定自動性,既講求傳統的筆情墨趣,又不乏隨機偶成的新異肌理,既得心應手,又天趣盎然,大略在有控制又不完全控制之間,呈現出一種前所未有的筆墨之美,實現了高難度的寫意筆墨與寫實造型的統一。吸取了西方寫實人物畫法的造型精微,但出之于有骨有肉、有氣有血、有生命有個性的筆墨,強化了中國畫筆墨狀物寫心的表現力。

吳山明還十分重視開掘傳統山水畫訴諸觀者的審美方式,特別是平淡有味地升華精神境界的造境方式。

為了在人物畫中引入這一精義,他走出畫室,貼近生活,不斷橐筆遠行,下滇南,上天山,進藏區,入延邊,去內蒙,赴紹興,在與最平凡最普通的各族老少婦孺的接觸中,感受他們的生存狀態,悟解他們的內心精神。在這些寧靜、單純、質樸、有追求、富活力的人群中,他發現他們生活態度淡泊而積極,平凡而不平庸。他深深感受到,這種世代默默支撐民族大廈的不朽精神,竟是與靜穆崇高的大地山河以及生生不息的歷史同在的。這種直接來自原生態生活的深切體驗,成為他創作淡而有味作品的源頭活水。

吳山明的水墨人物畫,盡管有的只畫人物,有的略微點景,但他善于把黃賓虹使用的濃宿墨轉化為淡宿墨,尤善于精心顯現人物環境的光風霽雪、云流日影,巧妙地實現了“粉碎虛空”,使“空中有畫,著處無痕”。把人物與環境在相互滲化中有機地統一在一起,不僅描寫了不同人物的精神面貌,而且把自己回味無窮的審美感情投射到天人合一的寧靜含蓄、光明悠遠的境界中去。