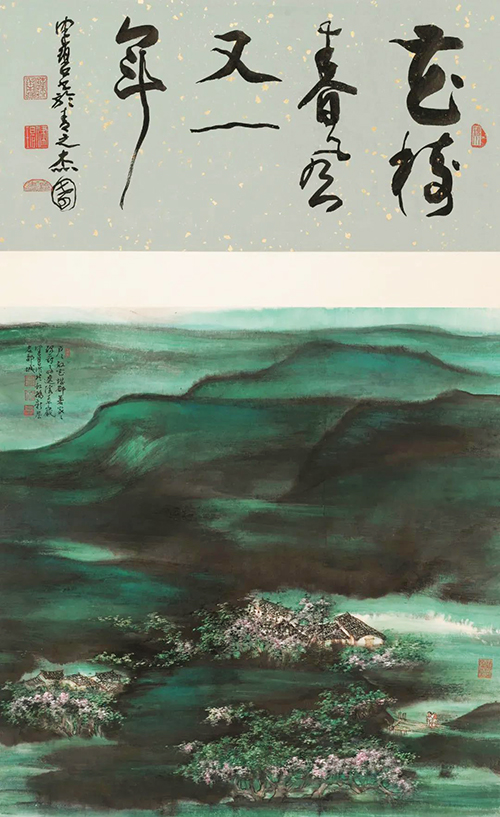

花樹春風又一年 學畫是長時期的事:陳佩秋

來源:中國書畫網 作者:陳佩秋

陳佩秋先生在花鳥、山水、工筆畫、書法等方面的成就都達到了相當的高度,被譽為臥枕宋元、融匯中西。她早年曾以山水為起點,上世紀50年代后專攻花鳥,畫風濃麗秀美,格調委婉含蓄。上世紀90年代,她探索細筆青綠山水,吸收西畫光、色的表現技巧,別開生面。她晚年的青綠山水大多用彩墨寫成,開創了彩墨結合的中國畫新風。她的藝術創作出入古今之間,做到了“筆墨當隨時代”,載入中國近代繪畫史冊,并將中國女性畫家的繪畫成就抬升到新的高度。茲遴選陳佩秋先生關于學習繪畫的小文與讀者共享。

我這一生既然選擇了學畫,并把它作為職業,這便是長時期的事。前人說:“學無止境。”到老來,我更體會到這是經典之言。學,是為了應用,所學的越多,也越能派用場,所派用場的大小和價值,是看自己所學的東西對不對路。

早年,在學校學畫,總是臨摹古人的東西,為的是認識一些規范的、優秀的傳統。我總是挑一些我喜歡的畫臨摹。短短的幾年,我只能學些粗淺的繪畫理論、造型基礎知識,談不上創作成績。畢業后的漫長歲月,不受時間和課程的限制,便慢慢地學。慢學能分別哪些畫是易學的、簡練的,哪些畫是難度較高的、復雜的。易學的畫易于上手,難學的畫,一時不易學成。

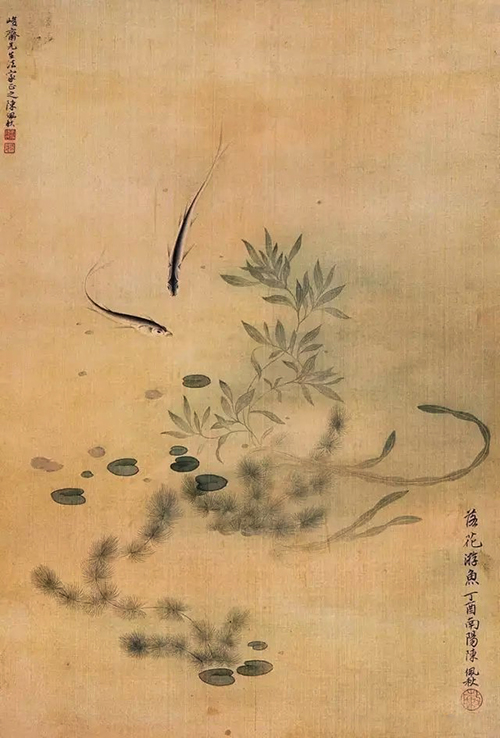

陳佩秋 落花游魚 1957年作

陳佩秋 春花喜鵲 20世紀60年代 117×75cm

日積月累的慢慢學習,能默寫和分別一些熟悉的花鳥,以及它們的形態、結構和顏色。由于記憶的有限,記不清時,反復翻閱寫生稿本,它幫我記下了自己要記的東西,并提醒自己可以更換不同的題材。

日積月累的慢慢學習,從前人的原作和畫冊中,我學習和區別了哪些前人的花鳥技法可以吸收和繼承。譬如一葉細小的松針,它的形體,各個代表作家皆有不同的表現方式,這僅是其中細小的萬一;但僅此萬一,便能提醒我應當如何細致地去觀察生活。此外,凡我未有直接生活的,皆可由其中間接提取,它可省去自己時間和條件的不逮。

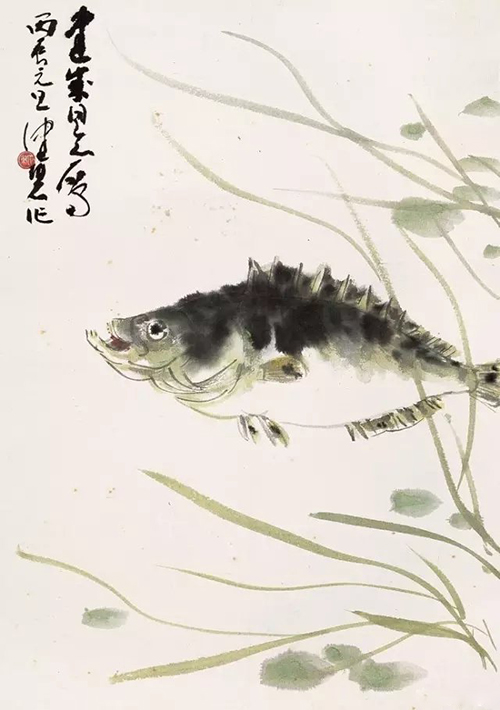

陳佩秋 游魚 1976年作

日積月累的慢慢學習,從今人的畫作、畫冊中,我學了怎樣構一張理想的方圖,學習了在水墨淺絳上可以加顏色,并學到了不拘泥于勾勒和點子的用筆。學了在花鳥上可以加大塊的重彩。

五十年代以來,我主要是畫鳥。在自然博物館畫花鳥標本,在苗圃公園畫真花,并飼養過不少真鳥,還臨摹了不少前人花鳥畫范本。

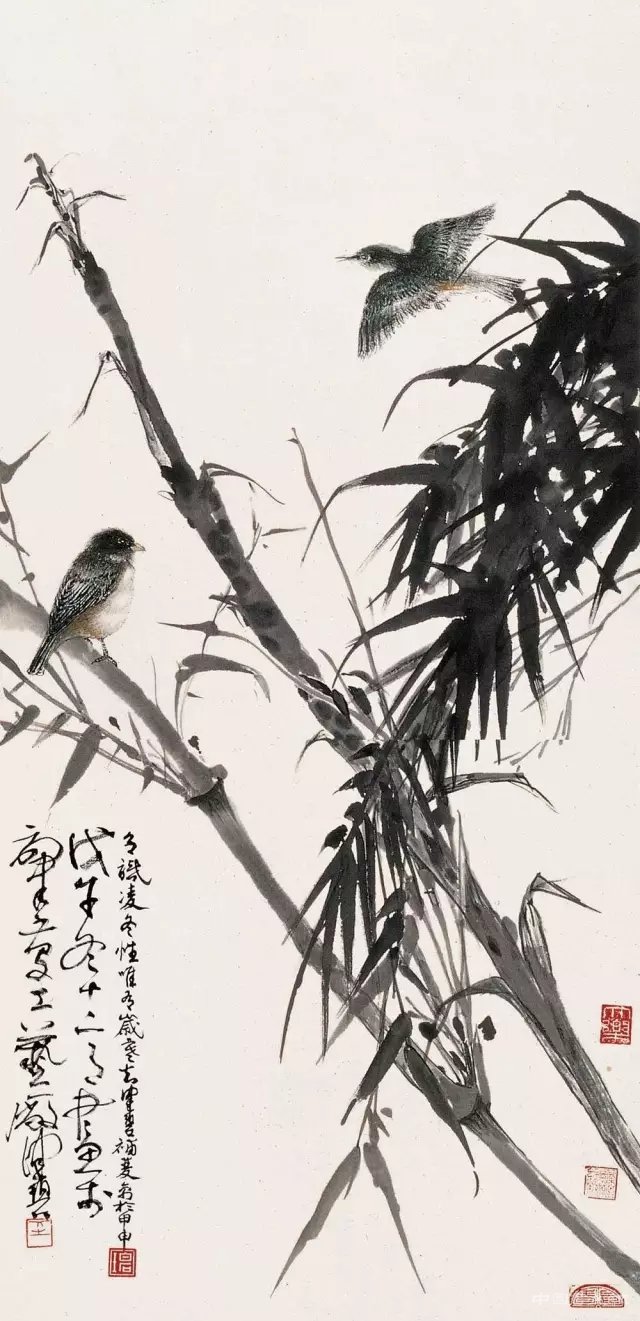

陳佩秋 竹雀 1978年作

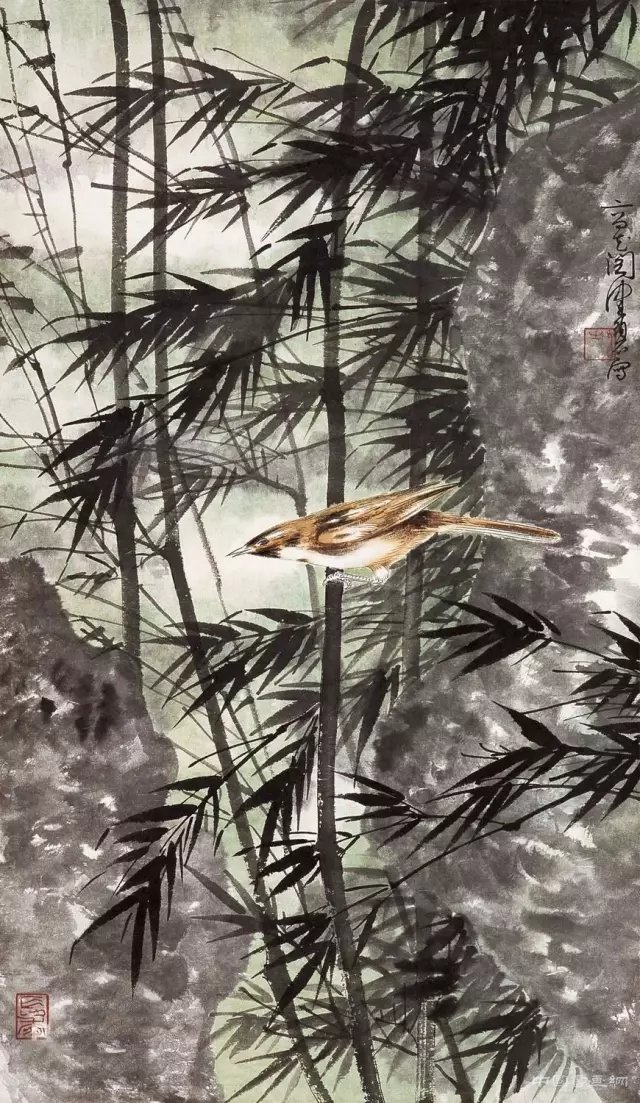

陳佩秋 竹雀

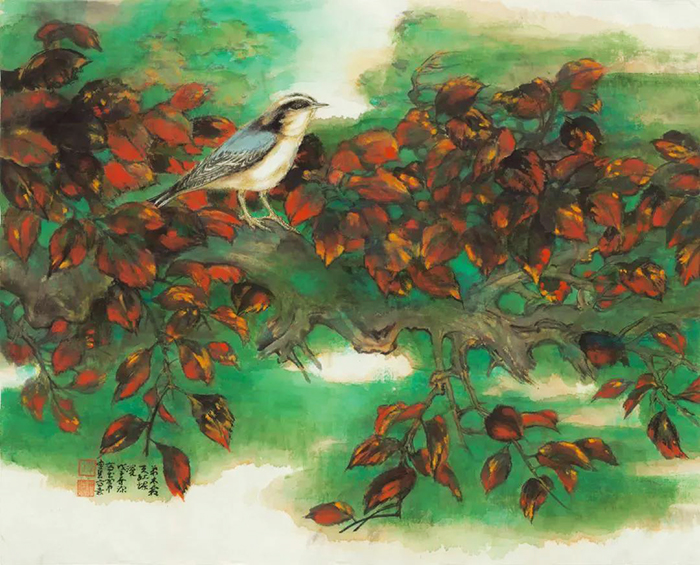

陳佩秋 秋深 2008年作 69.5cm×86cm

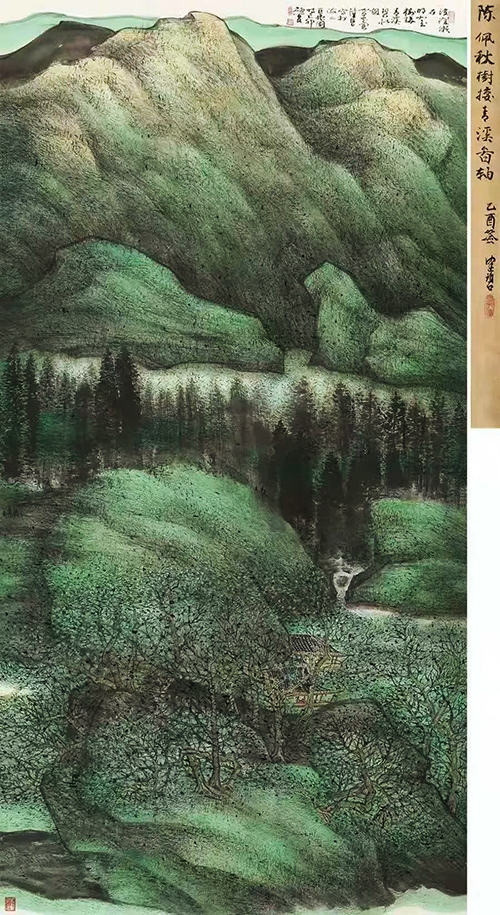

九十年代前后,我側重學畫山水,并多用方構圖,不拘泥祇用勾皴和點法,從淺著色慢慢學畫重彩,我開始學的重彩是傳統大青綠。傳統的金碧重彩法,相傳始于大小李將軍,但作品沒有傳世。宋、元、明、清都有畫青綠的高手,其方法幾平都是勾皴后填色,或是填色后勾皴的,并且多以青色、綠色為主,赭、墨、朱、白次之。這時,我學的便是這種畫法。

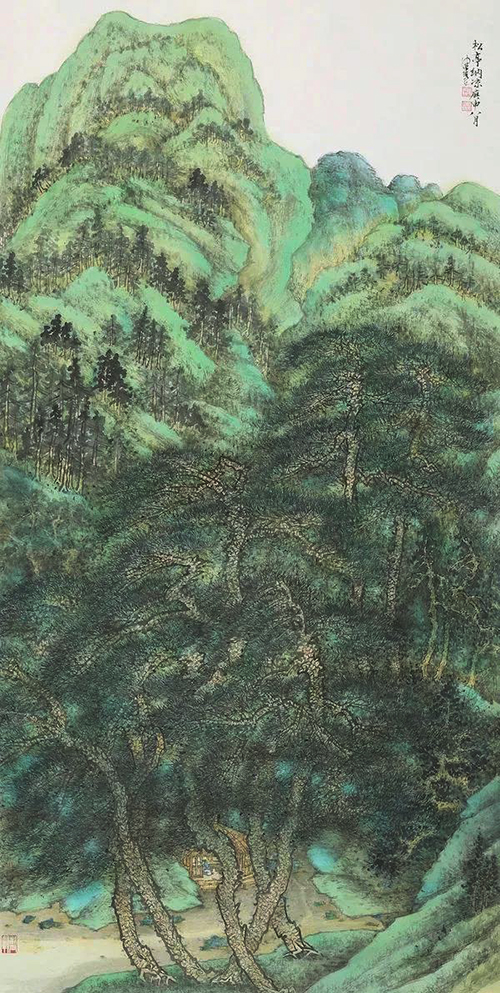

陳佩秋 松亭納涼 1980年作

陳佩秋 茂林古寺 20世紀90年代作 80×52cm

由于一次不期而遇的機緣,我見到大自然山中兩旁的花樹,色繁如錦,這些令人注目動心的色彩,我渴望把它們收入畫中;也是一次不期而遇的機緣,讓我學習和認識到大自然不是只有青山綠水,也有白山黑水。專用青綠主色來表現山水的典型,這是歷史上的代表作家創造和概括大自然的一種形式;而我眼前見到的山,它的高聳和突出的部分,幾乎近于白色,而水被云層遮住了光照,也幾乎近于黑色。這些大自然的色彩,四時變幻無窮,是難學難記的。還是我前面提到的,高難度復雜的技法,一時之間學它不成,只能慢慢地學。

陳佩秋 樹接清溪圖 1999年作

改革開放以前,看到的東西少,所以那時作品的面貌還是比較舊的,水平也一般。后來看得多了,特別是改革開放以后,看到了許多國內外的畫展,眼界大開,漸漸地對傳統的優劣有了一些粗淺的認識與選擇,從西方的繪畫色彩中也得益很多。比如印象派的色彩,我正努力在學,去吸取其中的養分。學西方的東西,我還是一個小學生。

陳佩秋 花樹春風又一年 63cm×60cm 2002年

陳佩秋 峽谷又一景 2007年作 33×33cm

五六十年代時,我用的都是中國的傳統顏料,有的顏料還要自己動手制作。后來接觸了西方的顏料,發現他們的色彩異常豐富、漂亮,令我愛不釋手,有時畫到厚的地方,我也用丙烯顏料。只有經過不斷地摸索、實踐,才能使這些顏料得以淋漓盡致地發揮個中靈性。

幾十年來的歲月,用在慢慢的學習上。到了快八十的高齡,還在“學而時習之,不亦說乎”。“說乎”是好事,只可惜這本畫集的成績并不佳,因為它對前人、今人的借鑒與取舍是否合宜,對大自然的概括取舍是否得法,對藝術風格的形式取舍是否對路,這些都不能只靠自己一人的主觀判定,它必須依靠并聽取同行和大眾的指教與批評。

陳佩秋,女,1922年12月出生,河南南陽人,字健碧,室名秋蘭室、高華閣、截玉軒。

陳佩秋為上海大學美術學院兼職教授、中國美術家協會會員、《中國書畫》雜志顧問、上海中國畫院藝術顧問、上海美術家協會藝術顧問、上海書法家協會藝術顧問、西泠印社理事,第六屆上海文學藝術獎的終身成就獎獲得者。

此文原載于《陳佩秋藝術》(上海:上海人民美術出版社,2001年版),文章題目為另擬。