中國書畫網(wǎng) > 當代書畫 > 國畫 > 在書畫對照中繼承傳統(tǒng):回望·守望 安徽中青年書畫比較展

在書畫對照中繼承傳統(tǒng):回望·守望 安徽中青年書畫比較展

來源:亞明藝術館 作者:編輯:中國書畫網(wǎng)編輯部

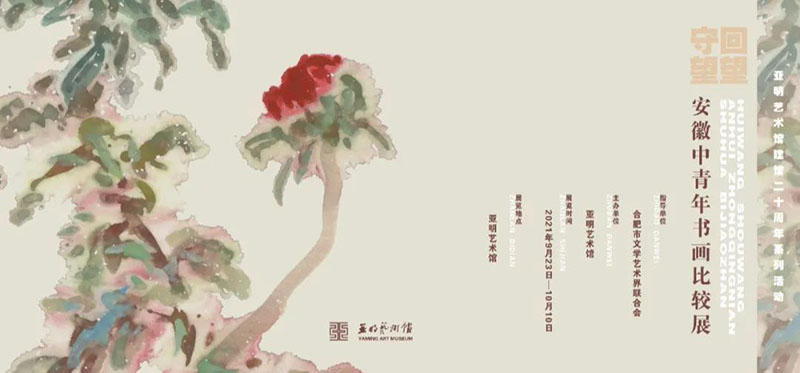

為助力安徽藝術事業(yè)的發(fā)展,銘刻地域文化的集體記憶、文化認同和精神力量,由合肥市文聯(lián)指導,亞明藝術館策劃和主辦的“回望·守望——安徽中青年書畫比較展”于9月23日下午在合肥亞明藝術館啟幕。

展覽推出的十二位書畫家——王金泉、韋斯琴、何昊、季永、柯大林、宰賢文、王永敬、楊和平、張松、張此潛、周建祥、趙規(guī)劃,數(shù)十年專注于書畫的創(chuàng)作和研究,多有入選國家級展覽并獲獎的經(jīng)歷,堪稱安徽中青年書畫創(chuàng)作的中堅力量。

這十二位書畫家,生于二十世紀五十年代至七十年代,以個體的作品呈現(xiàn)二十世紀五十年代至本世紀二十年代的藝術思潮、價值觀念,他們筆下的筆墨造型與藝術形象,并非僅僅具有個人化的單純象征性,而是在泛藝術和大文化中構建的一種互相關聯(lián)、互為表里的精神意蘊。他們的創(chuàng)作感性而真切,理性而富有藝術感染力,將會有效地放大優(yōu)秀藝術家及其作品的社會功用,進而增強美育的社會效能,增強藝術家的發(fā)展后勁、提升公眾的審美水準。

“回望·守望”展作為亞明藝術館建館二十周年系列活動的重要部分,是一個倡導書畫兼修、藝道并進,重拾詩意傳統(tǒng)的美術展覽,有效地展示了美術館的學理,以及對當代書畫藝術創(chuàng)作、研究、教育傳播的思考。收錄全部展出作品、藝術家簡歷和相關文獻的《回望·守望——安徽中青年書畫比較展作品集》將同步推出。

本次展覽將持續(xù)10月10日。

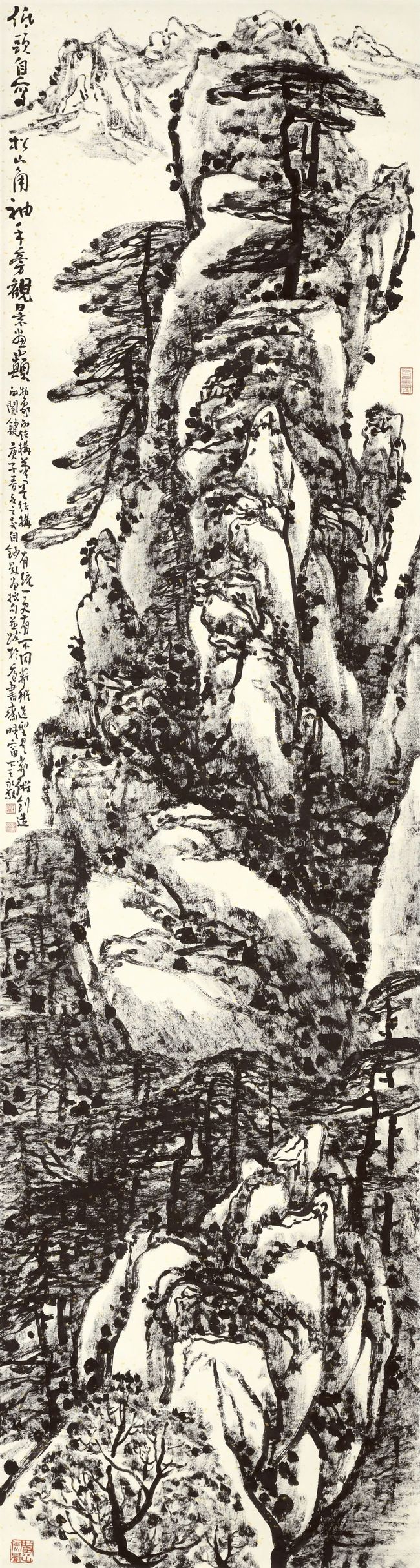

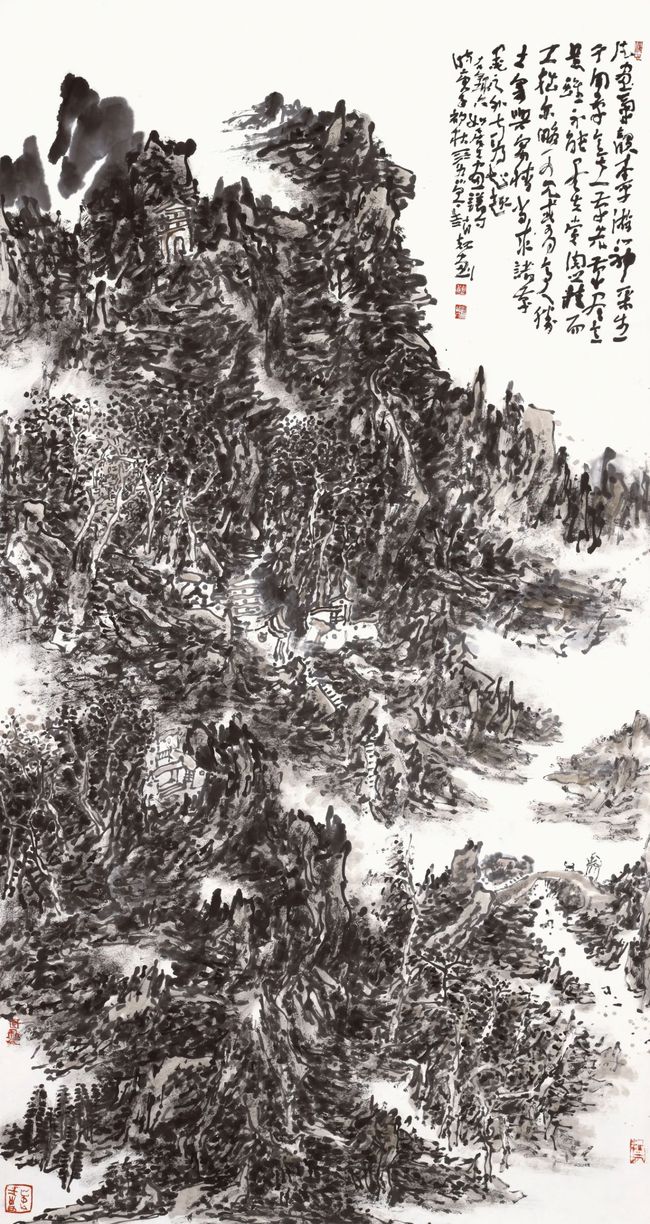

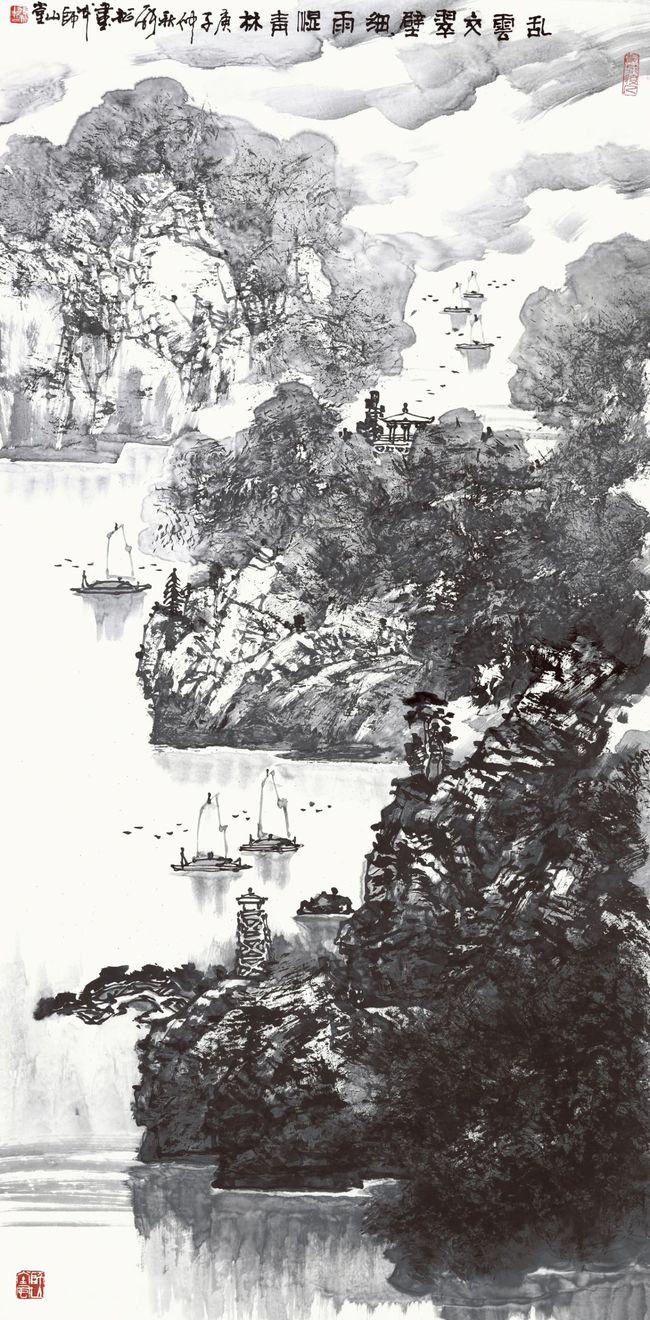

王金泉 《皖山秋眺》 271cm×191cm 2020年

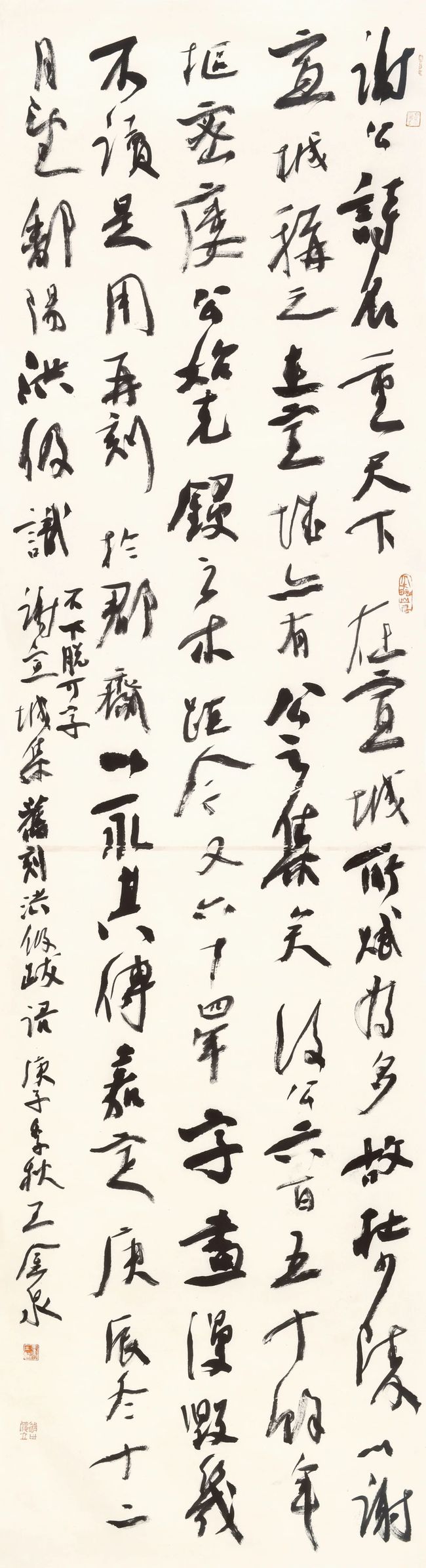

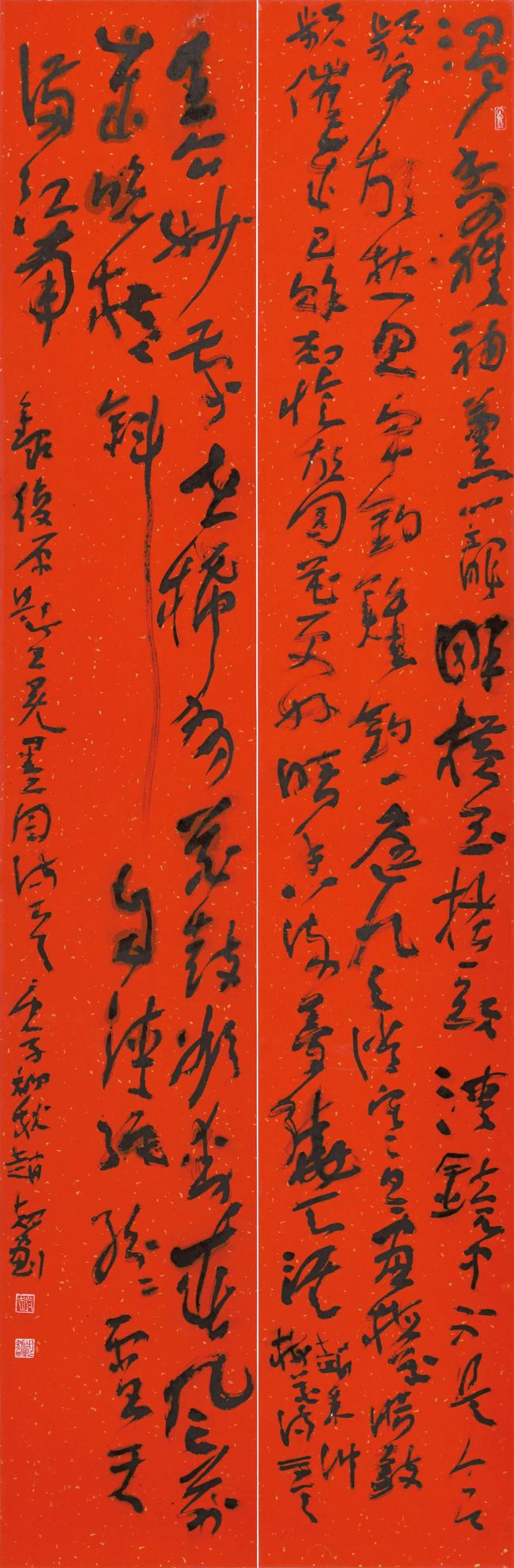

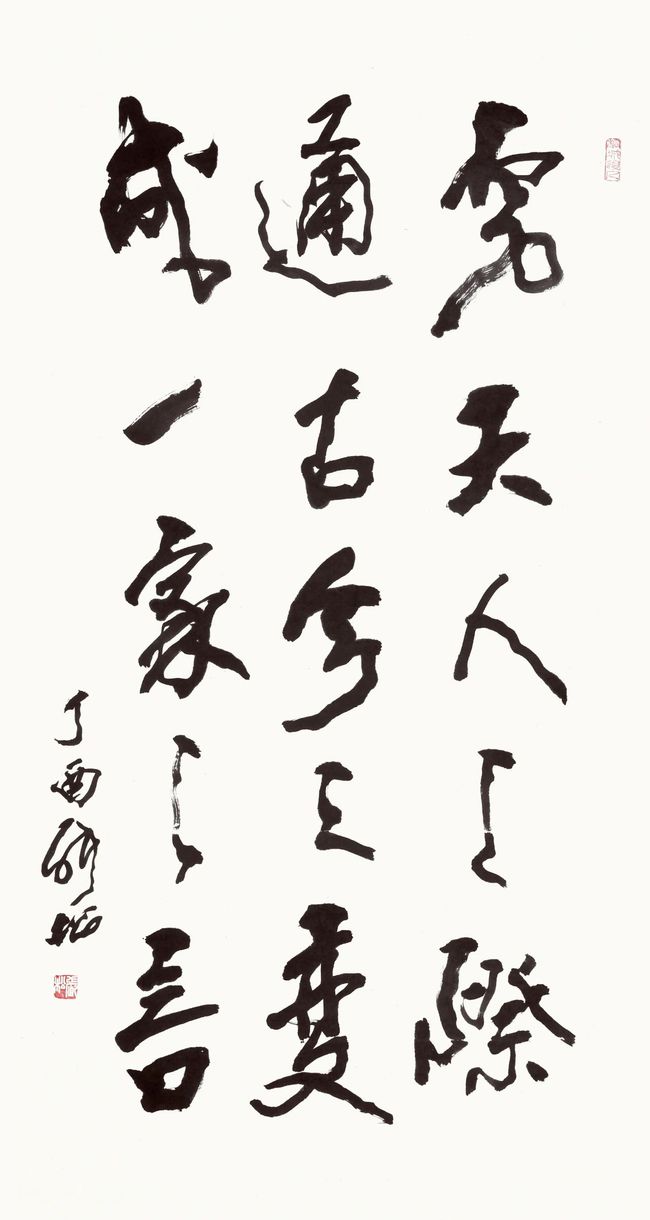

王金泉 《謝宣城集舊刻洪伋跋》 250cm×68cm 2020年

序一

從書畫兼修到藝道并進

作為省城合肥藝術品展示和交流的重要平臺,亞明藝術館新近推出的“回望·守望——安徽中青年書畫比較展”,堪稱構思獨到,意蘊豐厚,在為觀眾奉獻審美藝術大餐的同時,也給我們帶來多方面的思考和啟示。

這次展覽的重要亮點是“書畫比較”。活躍于當今藝壇的書畫家,雖不乏書畫兼修者,但多半“聞道有先后,術業(yè)有專攻”,許多人常常主攻甚至只攻一項,或以書見長,或以畫名世。“回望·守望”展覽,選擇十二位知名中青年書畫家,不僅陳列擅書者的書法佳作,也展示他們的國畫作品;對于擅畫者也一樣,在展陳他們精彩畫作的同時,又呈示他們的書法創(chuàng)作。這既讓我們了解和領略這批書畫家多方面的修養(yǎng)和才華、特點和優(yōu)長,也鮮明亮出一種導向和態(tài)度,即提倡書畫家繼承中國文人畫傳統(tǒng),書畫雙修或詩書畫印兼修,全面增強文化素養(yǎng)和藝術修養(yǎng)。

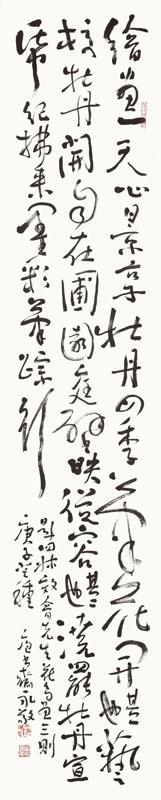

左:王永敬 《低頭自寫松山角》 130cm×48cm 2020年;右:王永敬 自作《題花鳥畫三則》 180x36cm 2020年

其實,中國古代書畫及其理論早有“書畫同源”、“書畫兼濟”的深厚傳統(tǒng)。唐代張彥遠的《歷代名畫記》談論書畫起源時說:“書畫同體而未分,象制肇始而猶略。無以傳其意,故有書;無以見其形,故有畫。”元代畫家兼書法家趙孟頫在一幅名畫上曾題詩:“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通。若也有人能會此,須知書畫本來同。”明代王世貞《藝苑卮言》也以畫竹為例說道:“干如篆,枝如草,葉如真,節(jié)如隸”,對書法筆墨入畫作了精彩論述。中國書法作為一種獨特藝術形式,除了注重字形結構之美以外,還講究筆墨變化和整體意態(tài)氣韻之美。中國畫與西方繪畫不同,除了注意造型基本功以外,更注重以形寫神,注重筆墨本身獨立的審美價值。這恰恰與書法藝術重視筆墨的要求不謀而合,以至可以說中國畫的許多筆墨技巧正來自于書法創(chuàng)作的積累和靈感,同樣,中國畫重視用筆用墨的探求也對書法創(chuàng)作頗有影響。歷代國畫大家重視線條筆墨質(zhì)量,與其繼承“以書入畫”傳統(tǒng)緊密相連。而現(xiàn)代書法大師林散之的草書傲步書壇,則與他吸收國畫創(chuàng)作筆墨技巧,講求“以畫入書”效果密切相關。

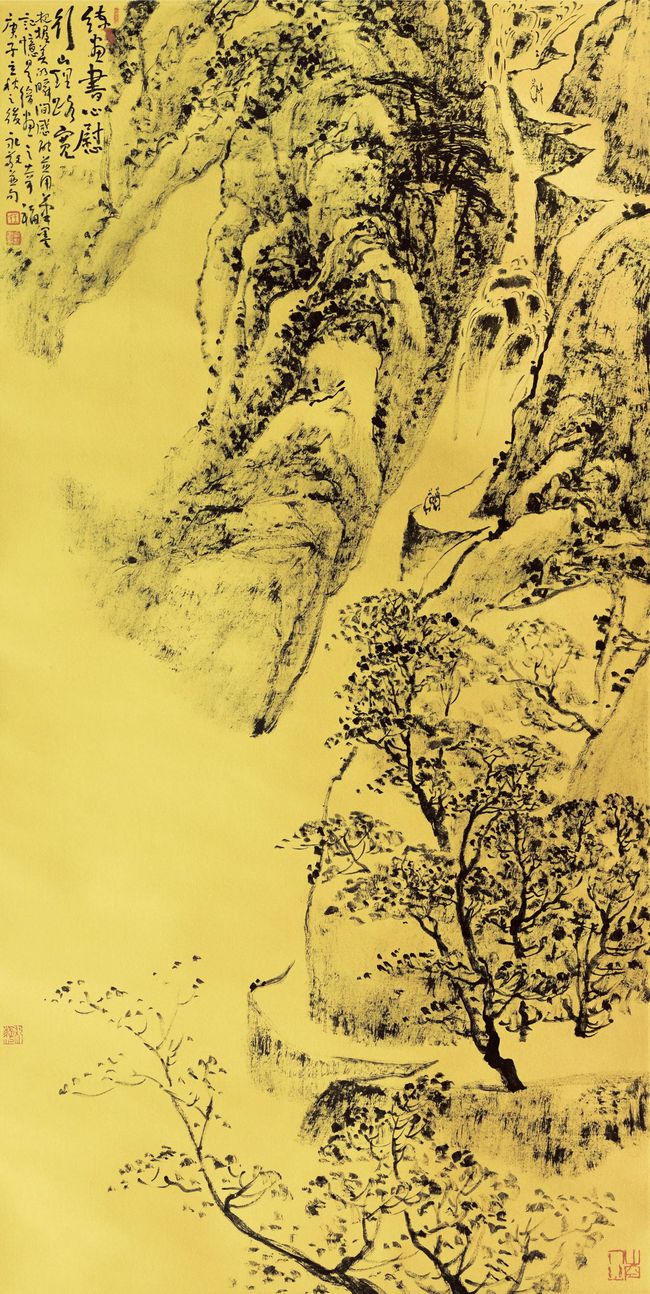

王永敬 《練畫書心慰》 136cm×68cm 2020年

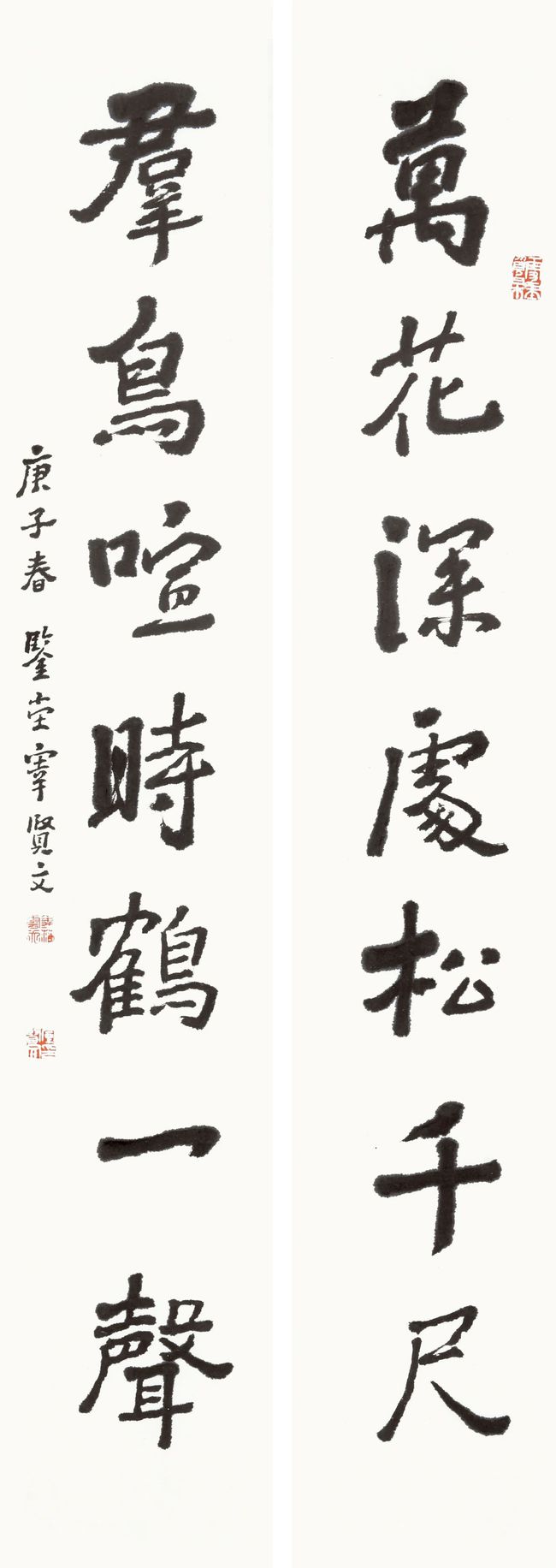

這次展覽不僅較為集中地反映安徽一批卓有成就的中青年藝術家的個體創(chuàng)作風采和集體創(chuàng)作狀態(tài),而且從書法與國畫對照比較的視角,也披露了一些有趣的現(xiàn)象和問題。譬如,有的藝術家書法與繪畫創(chuàng)作風格相對接近,較為一致:王金泉的書與畫格調(diào)皆瀟灑縱肆,韋斯琴的書與畫風貌皆謹嚴扎實,就是其書畫風格相對統(tǒng)一的明證。而有的藝術家書法與繪畫則呈露不同氣象,風格差距較大。如宰賢文的繪畫與書法,其國畫山水多穩(wěn)扎穩(wěn)打步步為營,以細膩準確的筆墨盡顯山石布局的雄奇及層次、勾勒樹木屋宇的結構和風姿,頗具細密、清雅之風貌,但其書法則摒棄相對細密、清雅之風,偏向漢魏雄強氣概,寫得敦厚樸拙,氣勢開張。為什么會如此?是畫家求藝征途上自然形成的本來面貌,還是有意汲取不同藝術元素以轉(zhuǎn)變和豐富原有創(chuàng)作格調(diào)?不論是前者或后者,都是值得探討的有意思的問題。

宰賢文 《千年古松》 138cm×57cm 2019年

宰賢文 《萬花群鳥聯(lián)》 100cm×17cm×2 2020年

“回望·守望”展覽推出的十二位書畫家,多有入選國家級展覽并獲獎的經(jīng)歷,堪稱安徽中青年書畫創(chuàng)作的中堅扛鼎力量。此次展覽既是他們在書與畫兩個方面孜孜以求最新成果的集體亮相和展示,也反映了他們在藝術山道上辛勤攀援的不同步履和身姿。有的書畫家較早摸索構建起自己的藝術語言和表現(xiàn)方式,并長期堅守自己的藝術路徑而不斷有所豐富、修正和完善。如王永敬頗具抒情意味和蔚然氣象的焦墨黃山、楊和平充盈現(xiàn)代派構成意識的花鳥畫、周建祥追求溫馨人文情調(diào)的人物作品等,就是此類路數(shù)的代表。有的書畫家如柯大林、趙規(guī)劃等,早期踏入藝壇勤奮好學,鉆研某家某派用功較深,出道即以良好基本功和清新面目引起關注,直至多次入展省展、國展和獲獎等等;但藝途漫漫,需要不斷登攀,藝術家不滿足于在古人套路和窠臼里討生活,起而變革創(chuàng)新探索新路,這往往又落入走出和拋棄古雅老屋,步入新屋尚未裝修妥當、難以安頓的境地。從這里,我們可以窺見藝術變革和開拓之艱難,更看到藝術家辛勤求索精神之可貴。

縱觀當今藝壇,一些中青年書畫家摸爬滾打一些年頭后,似乎不少人由原來尊崇鉆研法度和規(guī)矩,轉(zhuǎn)而認同和推崇傅山“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧真率毋安排”的美學主張,創(chuàng)作時往往不計工拙,不計較小處的瑕疵,而注重以雄放不羈之筆調(diào)、率意自然之狀態(tài),表達自己所思所感或曰心中逸氣。不過在藝術上,枯硬并非意味雄強,重澀也并非表示有力,粗野與率性遠非同調(diào),丑拙與精美及典雅相拮抗。如何在整個中國美術史和審美觀念的演進歷程中,看待和把握傅山“四寧四毋”提出的目的、真髓及合理價值,既體現(xiàn)書畫家對藝術認識和理解的深度與廣度,也與書畫家對藝術美的領悟力和天性趣味的不同等,有著千絲萬縷的聯(lián)系。

這次展覽給人印象深刻者,還在于策展人的用心和精心,盡力挖掘和拓展內(nèi)涵,使展覽具有多重意義。這不僅體現(xiàn)在將藝術家書與畫并舉展覽及對綜合素質(zhì)的提倡等,還表現(xiàn)在將每位書畫家的簡歷、歷年入展和獲獎情況,以及書畫家自己談藝論道或別人的評論文章等,一并精編呈現(xiàn)于展覽之中。這使展覽在陳列展示精品佳作的同時,還讓人們了解到書畫家的藝術旅程及探索成就,美學觀念及藝術特色等多方面內(nèi)容。在這個意義上,“回望·守望”可說是一個倡導書畫兼修和藝道并進的展覽,既有較高的藝術水準和觀賞性,又具相當?shù)馁Y料價值和學術性,堪稱是一次藝術性和探索性結合的美術展覽。

感謝亞明藝術館,讓我對這次展覽有了先睹為快的欣賞和學習機會。匆匆寫下觀賞和隨感就教于方家,向展覽主辦者和入選展覽的書畫家致敬,并祝展覽圓滿成功。

謹以為序。

錢念孫

2021年5月于合肥書香苑

(作者系安徽省社科院研究員、安徽省文藝評論家協(xié)會原主席)

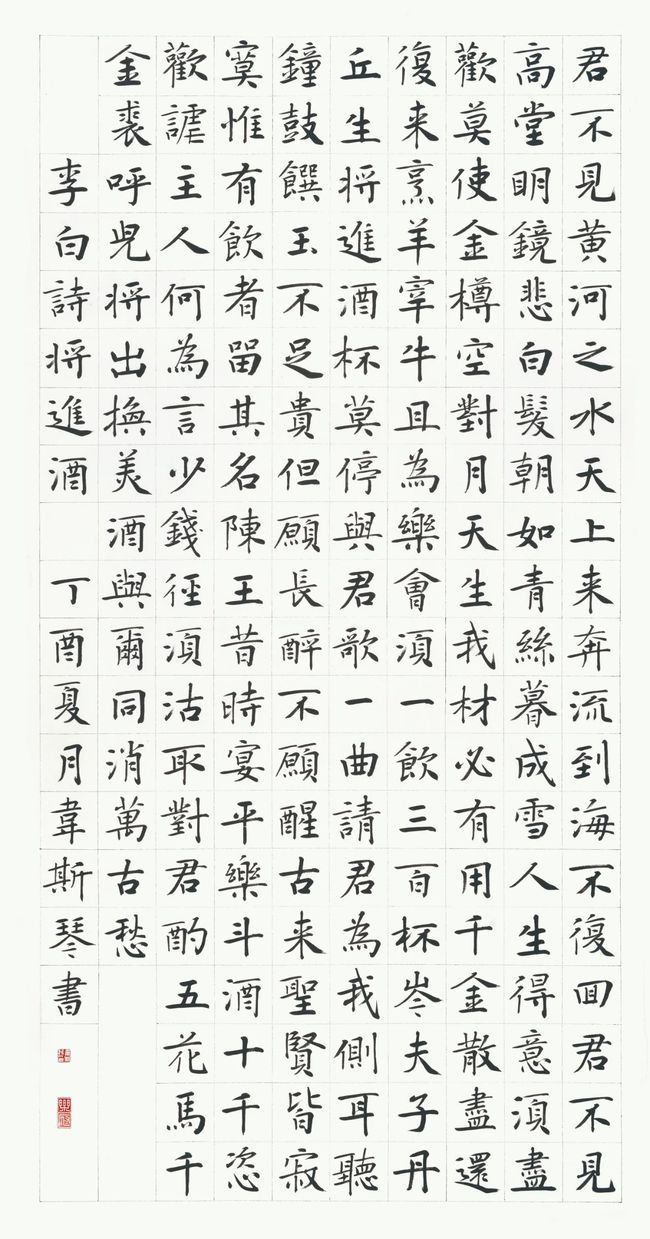

韋斯琴 《李白<將進酒>》245cm×120cm 2017年

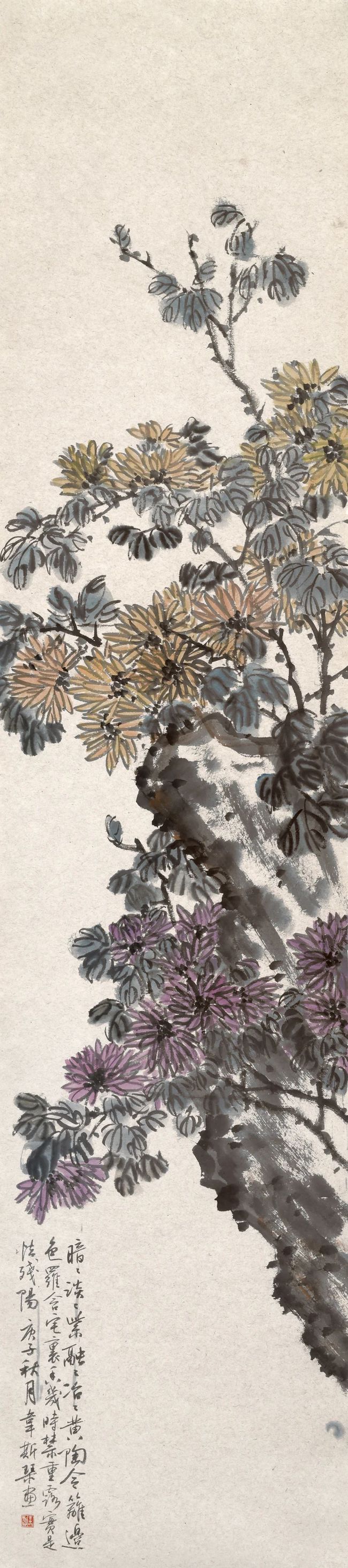

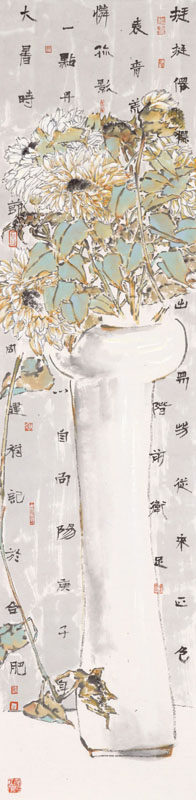

韋斯琴 《菊花》 240cm×50cm 2020年

序二

詩意的回歸 (節(jié)選)

重拾書畫藝術的精神傳統(tǒng),追求藝術主體對萬物的體悟,注重對生命意識的感知和表達,涵養(yǎng)文化內(nèi)蘊,強化知識的積累和姊妹學科的綜合修養(yǎng),側(cè)重于技法體系的刻苦修煉,以文心表達詩情,進而達到詩意的情境。這是我們對重拾文化傳統(tǒng),回歸書畫藝術創(chuàng)作和評價體系正軌的“守望”。

策劃“回望·守望”展并推出相關學術活動,并不僅僅反映了我們的一種思考問題、解決問題、指出問題的觀念,事實上是以一種積極、樂觀的心態(tài),銘刻地域文化的集體記憶、文化認同和精神力量。

十二位書畫家,生于二十世紀五零年代至七零年代,以一個藝術集群的方式,富有差異性地以個體的作品呈現(xiàn)二十世紀五零年代至本世紀二零年代的藝術思潮、價值觀念,以及個人的教育背景、家學淵源、知識結構、成長路徑、審美取向和風格訴求。他們筆下的筆墨造型與藝術形象,并非僅僅具有個人化的單純象征性,而是在泛藝術和大文化中構建的一種互相關聯(lián)、互為表里的精神意蘊。

趙規(guī)劃 《添得一重山外山》180cm×96cm 2020年

趙規(guī)劃 《萬類霜天競自由》 180x96cm 2020年

趙規(guī)劃 王冕《墨梅圖》138cm×45cm 2020年

參展的十二位藝術家,以自己的書法學習和藝術創(chuàng)作,反映書法與日常的血緣聯(lián)系。篆隸楷和行草的互為參照、滋養(yǎng),動與靜的結合、小與大的互補、巧與拙的運用,文辭與書法、形式、工具的對接,映射出書法藝術的隨意(隨機)性、多樣(多變)性的開放系統(tǒng)格局。在當下,書法藝術除了實用的空間變窄之外,仍然保持著知識分子精神活動的全部要素。注意“字外功夫”——學識、人格的修養(yǎng),并不是簡單迎合書法藝術強大的文化泛化,傳統(tǒng)書法鑒賞、品評、藏玩的歷史特性,而是強調(diào)通過書法的磨練來修煉自我的身心,回歸到關注自我更關注公眾、社會和自然的狀態(tài)。“學書須要胸中有道義,又廣以圣哲之學,書乃可貴。若其靈府無程,政使筆墨不減元常、逸少,只是俗人耳。”黃庭堅所持見解,在當今仍具有十分突出的現(xiàn)實意義。

以十二位藝術家的作品作書法與中國畫的比較和觀照,就是再次啟動我們悠久的、未曾中斷的,不斷以一種吐故納新姿態(tài)接納和融合異域文化的民族文化新旅程,以跨學科研究的方式,推動藝術家在書學、畫學與文學、哲學、歷史學、社會學之間進行跨文化與跨學科、跨語言與跨民族的思考與探究,重拾“人本”而“關注自然”的人文主義思想,覓求我們對詩思、詩感、詩化的詩意精神家園。

“知音如不賞,歸臥故山秋”,“朱弦慢促相思調(diào),不是知音不與談”,十二位藝術家以墨與彩、線與面奏響安徽書畫的華美篇章,他們期待著社會各方面對他們的了解,去品味他們的藝術作品,體悟蘊藏在畫面中的味外之味、韻外之致。

何昊

2021年5月

(作者系亞明藝術館館長)

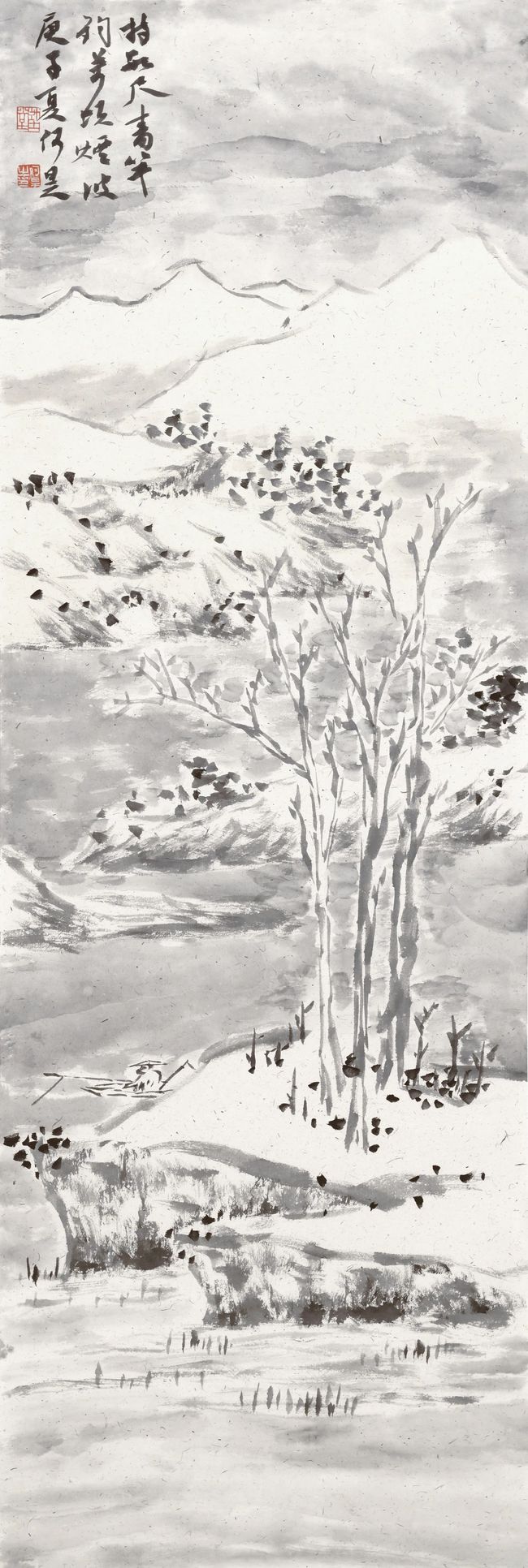

何昊 《釣萬頃煙波》 103cm×35cm 2020年

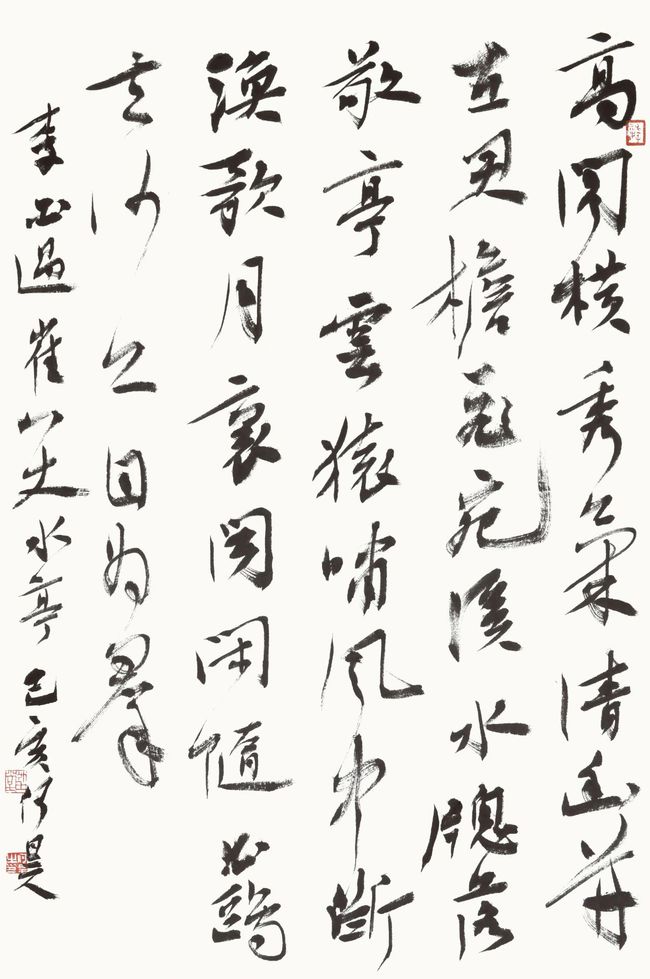

何昊 《李白<過崔八丈水亭>》70cm×45.5cm 2019年

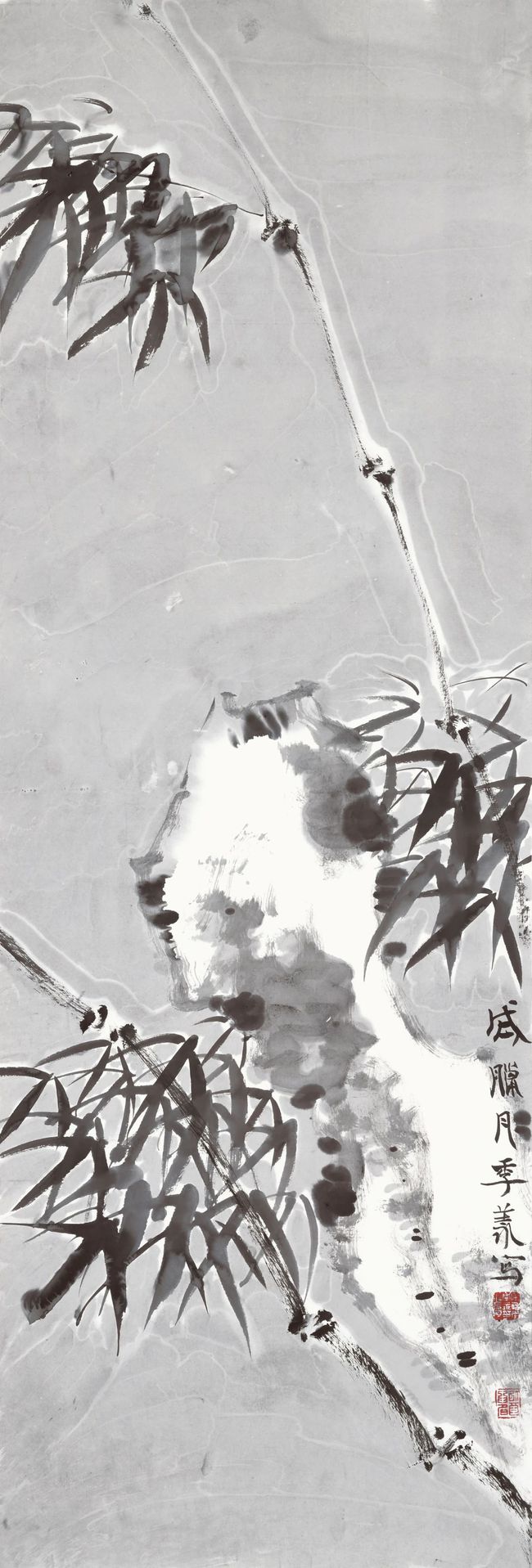

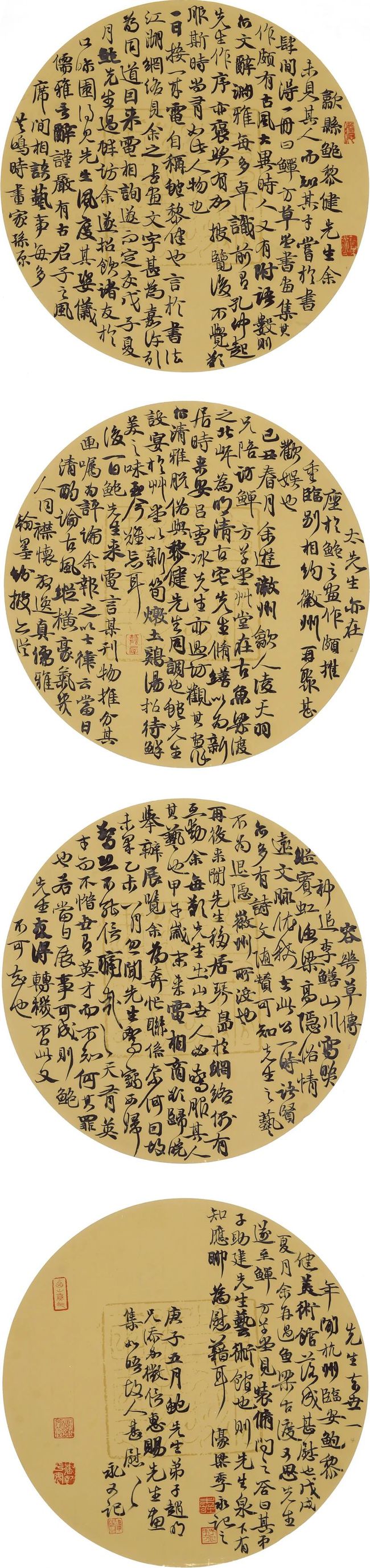

左:季永 《雪竹圖》136cm×40cm 2018年;右:季永 《自作<憶鮑黎健先生>》30×30cm×4 2020年

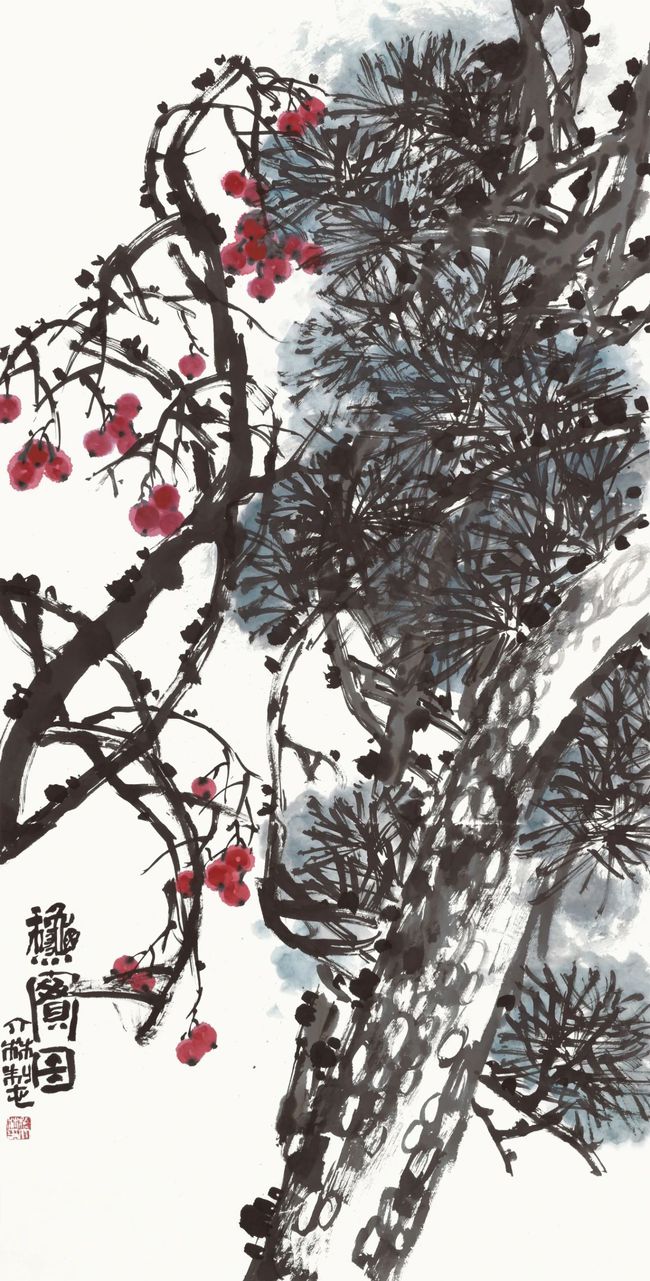

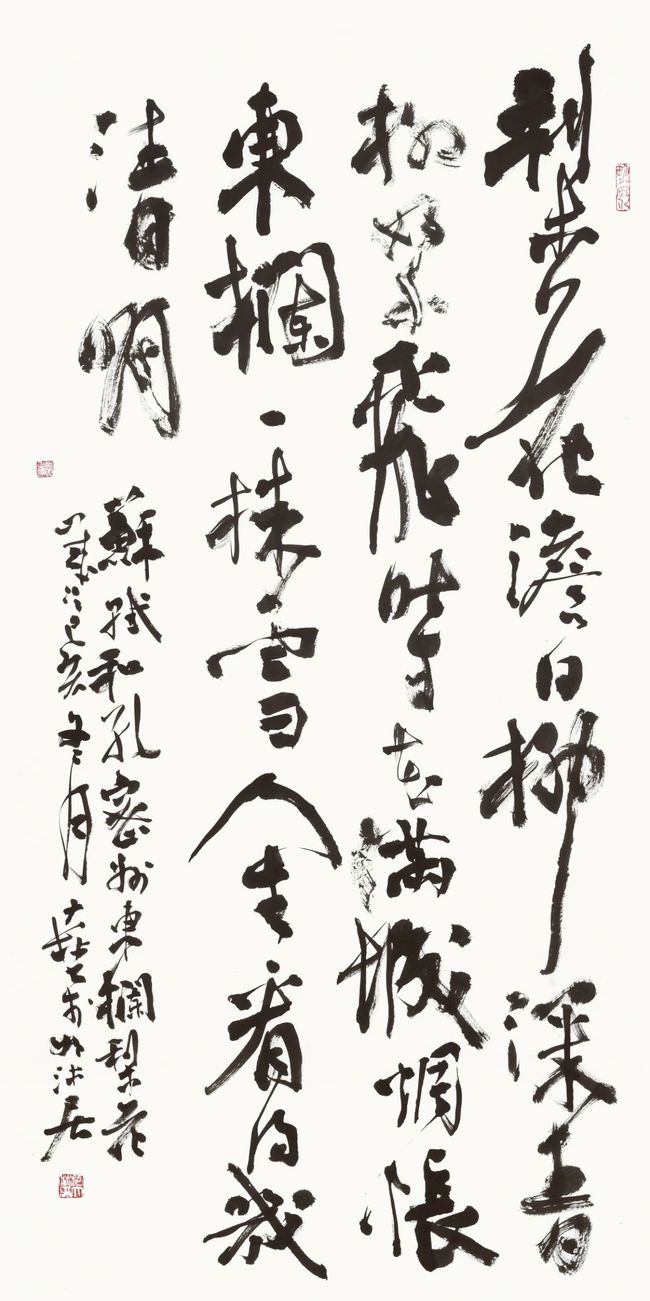

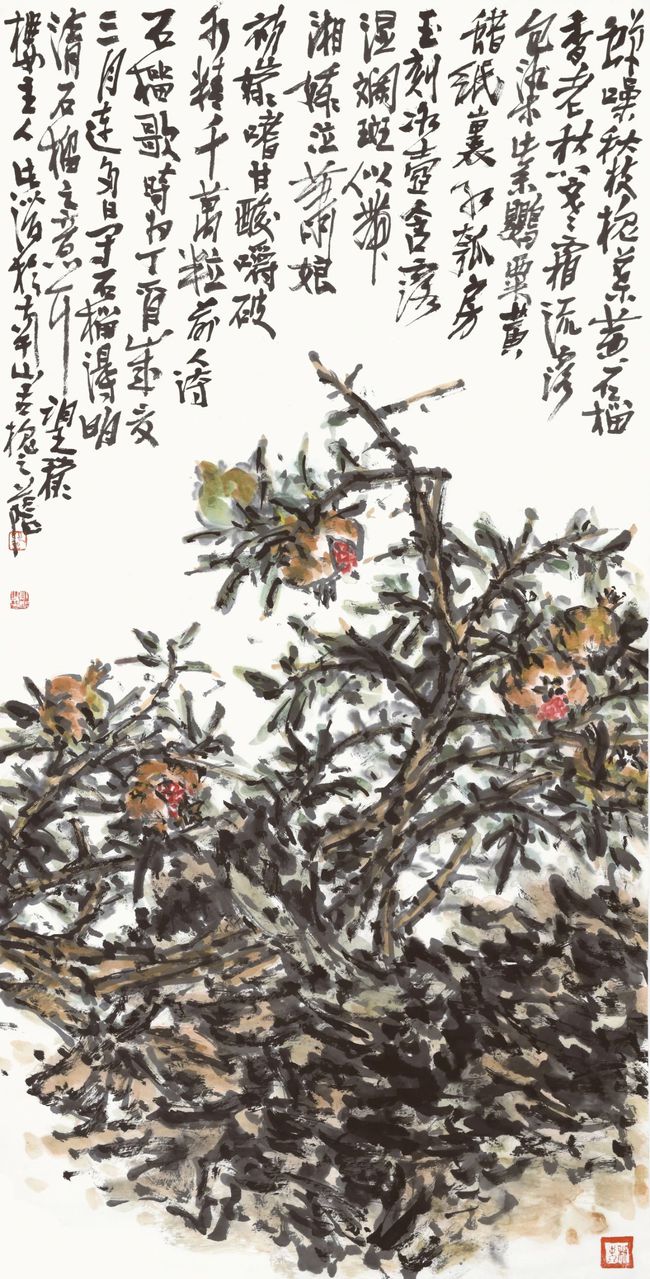

左:柯大林 《秋實圖》 137x68cm 2020年;右:柯大林 《蘇軾<和孔密州東欄梨花>》137cm×68cm 2019年

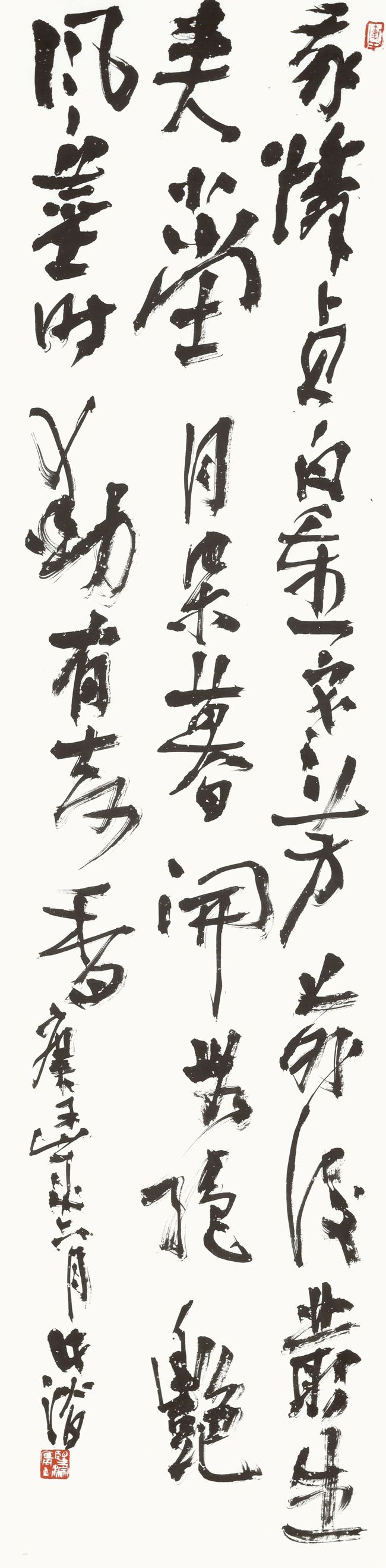

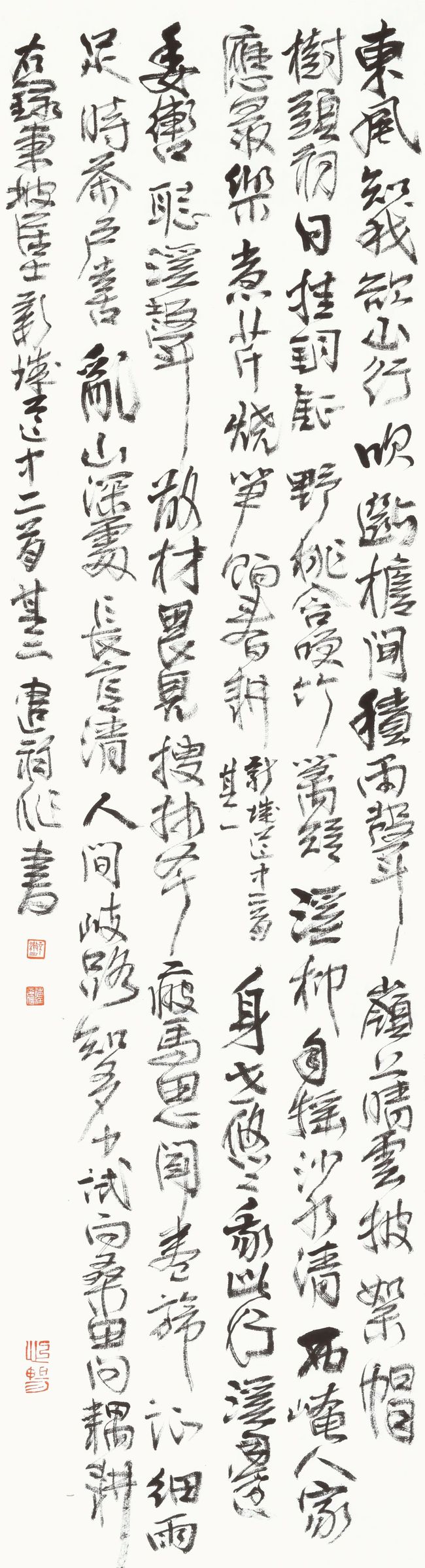

左:張松 《亂云交翠壁 細雨濕青林》138cm×69cm 2020年;右:張松 《司馬遷<報任少卿書>選》138cm×69cm 2017年

張此潛 《山深秋老》 168x38cm 2017年

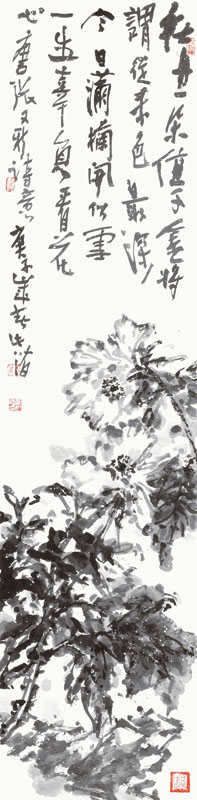

左:張此潛 《陸龜蒙<重憶白菊>》136cm×34cm 2020年;右:張此潛 《一生辜負看花心》 136cm×34cm 2020年

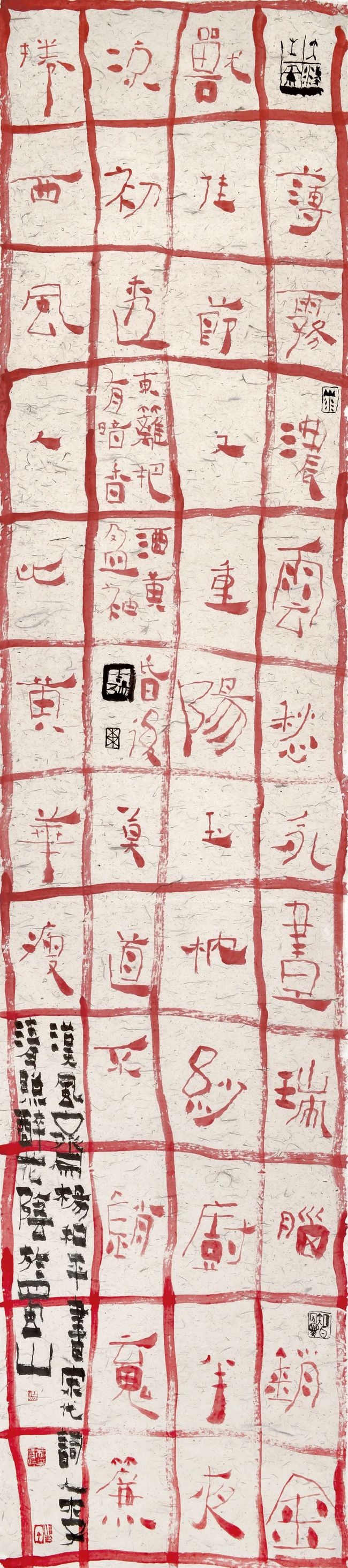

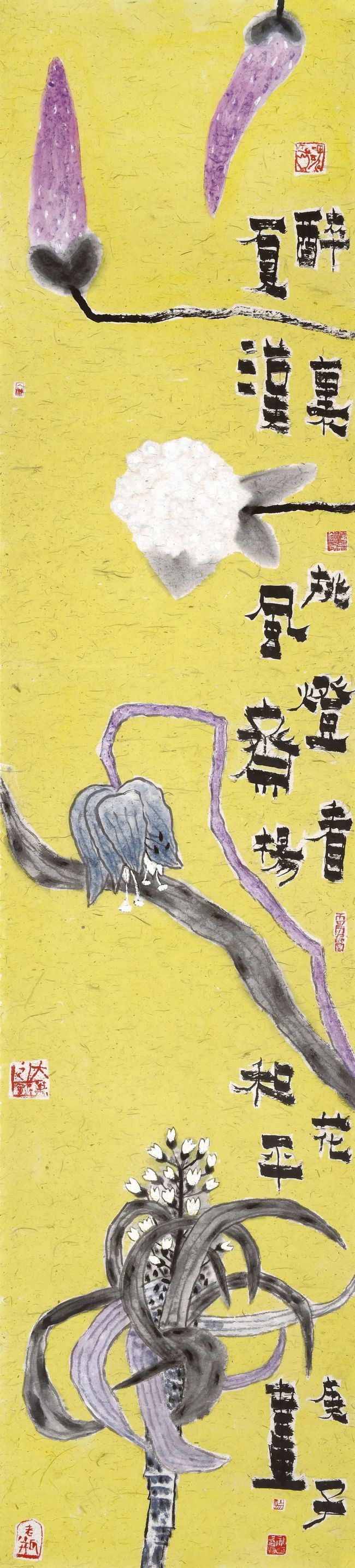

左:楊和平 《李清照<醉花陰>》235cm×54cm 2020年;右:楊和平 《醉里挑燈看花》 235cm×54cm 2020年

周建祥 《春暖花就開•2020下沉抗疫記》 200cm×79cm×3 2020年

左:周建祥 蘇軾《新城道中》其二 92cm×25.5cm 2020年; 右:周建祥 丹心自向陽 138x35cm 2020年