道在筆墨:當代中國畫領域的寫意旗幟 張立辰

來源:中國美術館 作者:編輯:中國書畫網

文化和旅游部2022年度國家美術作品收藏和捐贈獎勵項目:“道在筆墨——張立辰藝術展”將于30日在中國美術館隆重開幕。張立辰從藝從教半個多世紀以來, 始終堅持將中國畫作為東方視覺文化的核心代表,深入探尋筆墨價值。本次展覽以“道在筆墨”為題,呈現藝術家獨特而深醇的藝術旨趣的同時,也展現其在中國筆墨精神的創造和創新性發展方面所取得的成就。

展覽時間:2022-10-30 至 2022-11-09

展覽場地:1、6、8、9號展廳

張立辰,1939年生于江蘇沛縣,1960年考入浙江美術學院,師承潘天壽、吳茀之、陸抑非等名師,現為中央美術學院教授、博士生導師。張立辰從藝逾半個多世紀,在中西藝術觀念的激烈碰撞中,一直堅持中國畫的筆墨傳統,力倡“中國畫寫意精神”,最終形成了“淋漓豪放、勁健華滋”的藝術風格,在當代中國畫的創作和教學實踐中產生了廣泛影響。

此次展覽以“道在筆墨”為題,展出《天地歌》《香遠》《家鄉的風》《墨葡萄》《毛澤東詩意》《蘭竹課徒稿》等170件(套)代表作品和課徒稿,以及30余件(套)實物文獻。展覽通過“文以明道”“畫以體道”“談藝論道”“立身行道”“授業弘道”五個部分,在系統梳理張立辰中國畫創作、教學和研究文獻的基礎上,立體呈現其獨特而深醇的藝術旨趣,以及在中國筆墨精神創造性轉化和創新性發展方面所取得的成就。

在當代中國畫領域,張立辰先生是寫意的旗幟,是大寫意花鳥畫的領軍,也是重建中國畫傳承體系卓有收效的師表。他自五十年前師從潘天壽以來,不斷精研古法,注重鮮活感受,吸取時代新機,兼取他山之石,得吳昌碩之氣,齊白石之情,潘天壽之理,旁參青藤之恣肆,八大之奇逸,西方的平面構成,以對筆墨妙悟的深度,文化積淀的厚度,節奏對比的強度,文化修養的廣度,自覺拉開與西洋畫的距離,表現了飽滿精神和充沛感情,賦予了大寫意花鳥畫以高亢昂揚又饒于生趣的內在精神。他之所以能夠在前人的基礎上把大寫意花鳥畫推向了一個新的境地,首先在于文化立場的堅定,同時也在繼承黃賓虹與潘天壽思想的基礎上,認真回顧百年來中國畫發展的得失利弊,以清醒的頭腦,敏銳的認識,擺脫了西化理論的誤導。更能從文化發展戰略的高度,把開掘傳統的精華與進行現代闡釋結合起來,把對于中國畫學本體的理法思考與重建中國畫學傳承體系貫通起來。為了中國畫的發展,應該充分重視文化自覺,充分認識中國畫背后的中國文化體系的重要性。但近百年的中國畫發展,卻漸漸偏離了中國文化的體系,轉而以西方文化的思想體系來改變中國畫。惟其如此,張立辰先生像其他有識之士一樣,善于反思弊端,接續文脈,重新認識中國畫自身的藝術發展規律,以文化托命的責任感,努力構建中國畫自身的教學體系和中國畫學理論的價值體系。他的精神,實屬難能可貴。

——薛永年

“道在筆墨——張立辰藝術展”前言

中國花鳥畫以“妙得其真”作為最高境界。得真者,即得生命之意蘊也。

回溯中國美術史,動植物形象自遠古便已存在。彩陶、青銅器、畫像石、絹帛、宣紙……皆描繪、刻畫著花鳥畫藝術的嬗變歷程。宋元之際,文人水墨興起,花鳥畫實現了對生命抒寫的飛躍。畫家在傳達自然生命信息的同時,更注重傳達自我生命信息。他們將書法點畫的直抒胸臆與直擊性靈引入花鳥畫,使“象隨筆化,景發興新”的寫意蔚為大觀。在鳥鳴珠箔、群花寤寐中,畫家筆下奏出了悅耳的生命清音:鳶飛魚躍、流水落花、蝶翩鶯舞乃至枯藤寒鴉、蒼苔寒潭,無不萌動生命的意識,傳遞生命的溫熱,彰顯生命的價值。

張立辰先生的花鳥畫,顯然已“妙得其真”,其精湛的筆墨技巧和精彩的表達方式,展示了一個從自然美到藝術美,從自然生命到藝術生命不斷升華的動態過程。事實上,張立辰的童年,便已對一生浸潤于花鳥世界有所預示。他生于20世紀30年代的古彭鄉間,山花野卉、荷塘竹林的成長環境,深度關聯著他的詩情記憶。其作品中的菖蒲題材,便是故園風物的幻化,飽含著鄉愁與回望。兒時的張立辰還曾奇遇齊白石、潘天壽等大師的真跡,更成為烙印在生命中最珍貴的藝術初體驗。

20世紀60年代,張立辰進入浙江美術學院學習,正值國內藝術界大興美術革命之風,新舊、中西之論爭呼應著社會文化激烈變革的年代。張立辰拜入一代宗師潘天壽門下,彼時潘先生正高擎民族傳統大旗,力推中國畫教學改革,提出人物、山水、花鳥分科教學,并引入詩詞、書畫與篆刻諸科,建立了首個成熟的現代中國畫教學體系。而潘天壽本人治學從藝,極重理法之“道”,筆墨結構與章法布局無不謹嚴考究。這些因素對青年張立辰影響深遠,為其注入了歷史文化、詩詞歌賦、書畫篆刻的精神瓊漿,并循環于不息的生命運動中。尤可貴者,潘天壽先生格局宏大、氣象渾穆的藝術風神與民族文化擔當在張立辰身上得以薪傳。改革開放之初,張立辰調入中央美術學院。隨著西方當代文化的席卷,傳統中國畫語言的美學價值備受質疑。面對斯情境,張立辰以過人的定力深潛傳統,并在教學中以傳統為本,融合南北、涵納古今、并蓄中西,在抒寫花鳥風神之同時追逐自身的審美理想,終卓然成家。

張立辰認為:“中國畫之精要在筆墨之美”。斯言誠哉。中國書畫之“道”在于筆墨。筆墨之于中國繪畫,一為造型,一為性情。天地萬物形態相異,各有奇趣,畫家須用筆墨寫其形、攝其神,以媲造化天成之功。而筆墨內涵美質,輕重緩急、提按皴擦、濃淡積潑無不契合畫家性情稟賦,故可寄形于筆墨,問道于己心。張立辰提出的“筆墨結構”,正是中國畫傳統之旨歸。此結構源于自然萬象之變,通于文字形成之理,成于書法表現之神。筆墨相會,或圓潤流暢、清澈明秀;或凝重古樸、力如鐘鼎;或渾厚老辣、雄強遒勁。所謂有體有用、有胎有骨、有形有勢,有開有合,天機自張,性靈所鐘。

張立辰的筆墨品格深契文脈,近取潘天壽、吳昌碩、齊白石,乃及朱耷、徐渭,遠追五代徐熙。其用筆重書寫,以筆法取形,揮毫而掃千里之勢,線條醇厚而奇倔,凝練而恣肆,若龍游太虛,隱隱然其實有形。在落筆成畫之前,畫家已然成竹在胸,運墨落筆都能抵本真,直達具象背后的意境深處,恰如郭熙《林泉高致》所言:“遠觀其勢,近取其質”。其用墨,有古意,出新意,參古人之法,黑白之間見樸素宇宙觀;其用水,敢傾水而沖滌,墨骨為體,以水破墨,既留其骨,又添滋潤,酣暢淋漓!可見,張立辰不僅得古之法、通古之心,且以時代氣象融滲,無窮出清新。

張立辰以墨竹見長。畫竹時,他目視心識,心手相應,追其胸中所見,有如兔起鶻落,既得竹意,也得竹法,正可謂“身與竹化”——起筆迅疾,八面出鋒,巨幅墨竹的疏枝密葉浮動于煙光露氣間,歷經風吹雨打仍氣節不變、清瘦挺直。枝葉極密處不可透風,極疏處則可走馬,有群燕爭飛之勢。張立辰又善畫荷,以草篆之法,繪殘荷、風荷、秋荷、夏荷、墨荷、彩荷……用筆恣肆,濃墨潑寫,盡取其氣,趣在似與不似之間。其荷時有碩葉如蓋之態,時有亭亭凈植之姿,時有枯稈通天之勢。如風荷者,稈如長槍大戟,頂風而出,筆如拉弓,真力彌漫!

我尤認同張立辰先生“寫意精神是中國文化的核心精神”這句話。一個民族屹立于世界之林,必有其精神。以藝表現精神,必有其審美。中國之寫意,迥異于西方寫實與抽象。此“意”,接天連地,通古達今,浩蕩回轉,延續數千年文脈而歷久彌新!寫意,是詩韻盎然的中國風在造型藝術中的體現。它的表現智慧和創作過程,它的思想性和形式特征,皆是東方精神的形象對應。寫意與我們的民族歷史、民族精神同構。而此同構,會產生巨大的力量而不息向前。由是,中國畫家當從中國藝術的歷史生成入手,研究寫意特質的源流,強調“奪造化”“移精神”,關注創作與人生的雙重體驗,實現生命活動的共鳴。

時代進,筆墨隨,立根本,開新境。張立辰先生寓道于筆墨,生意粲然。

此道不孤!

——吳為山(全國政協常委 中國美術館館長 )

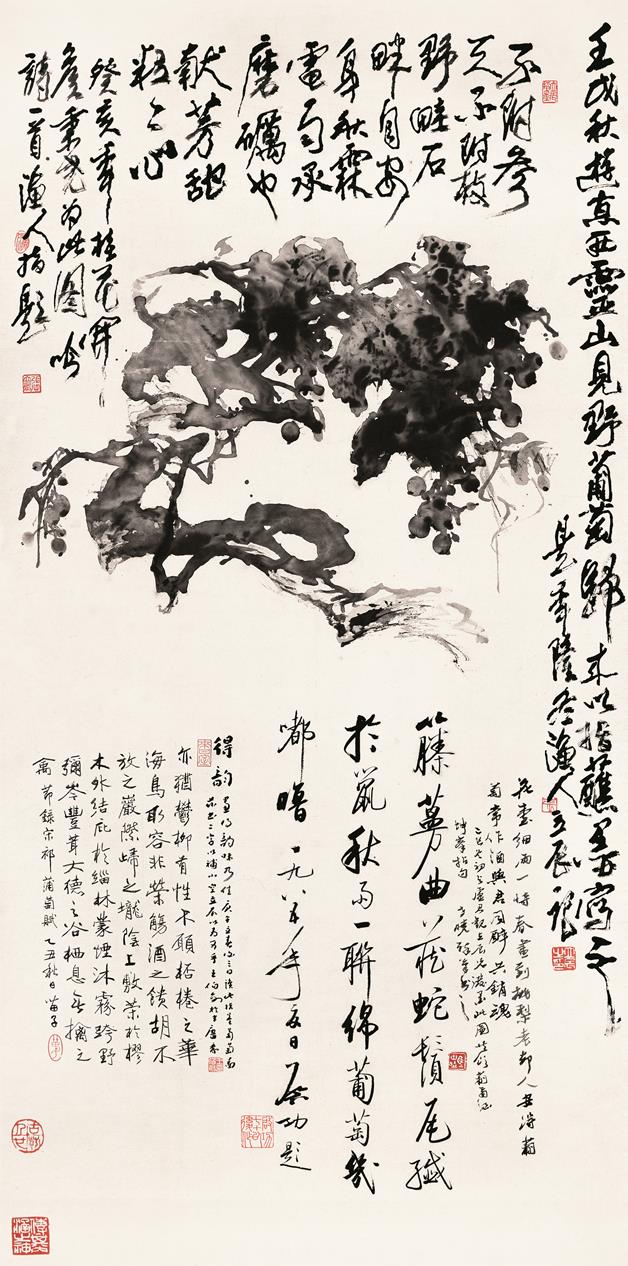

張立辰《野葡萄》137×68cm 1982年 中國美術館藏

張立辰《秋荷》 209×143.8cm 1991年 中國美術館藏

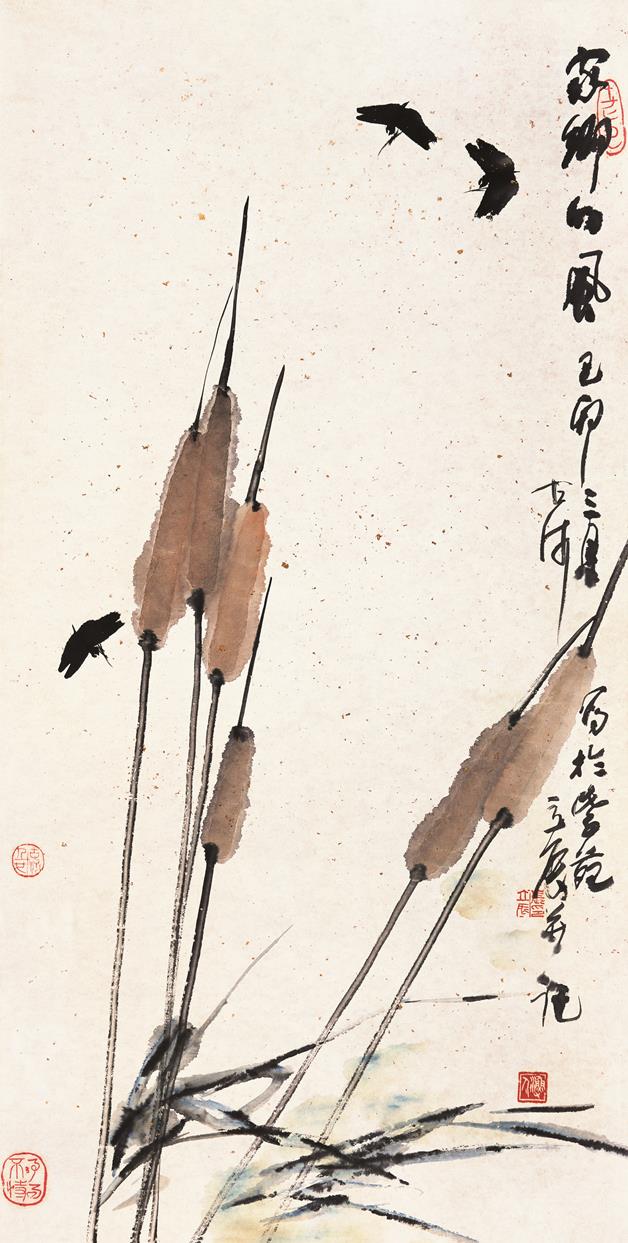

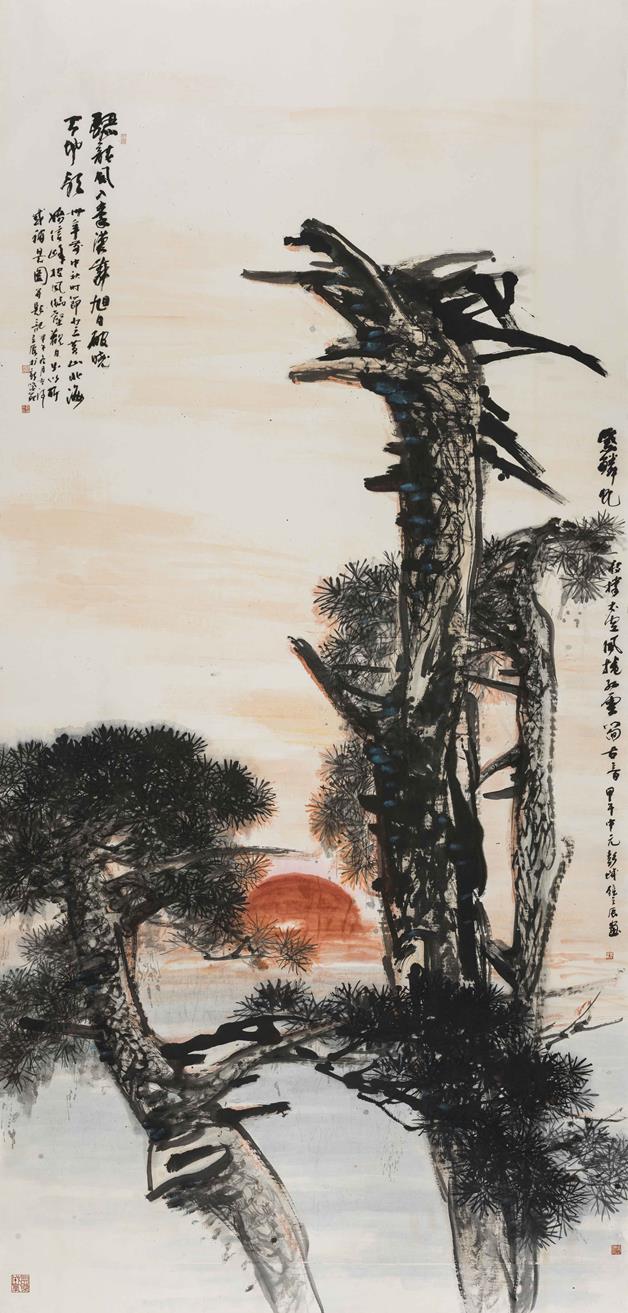

張立辰《家鄉的風》132×66cm 1999年

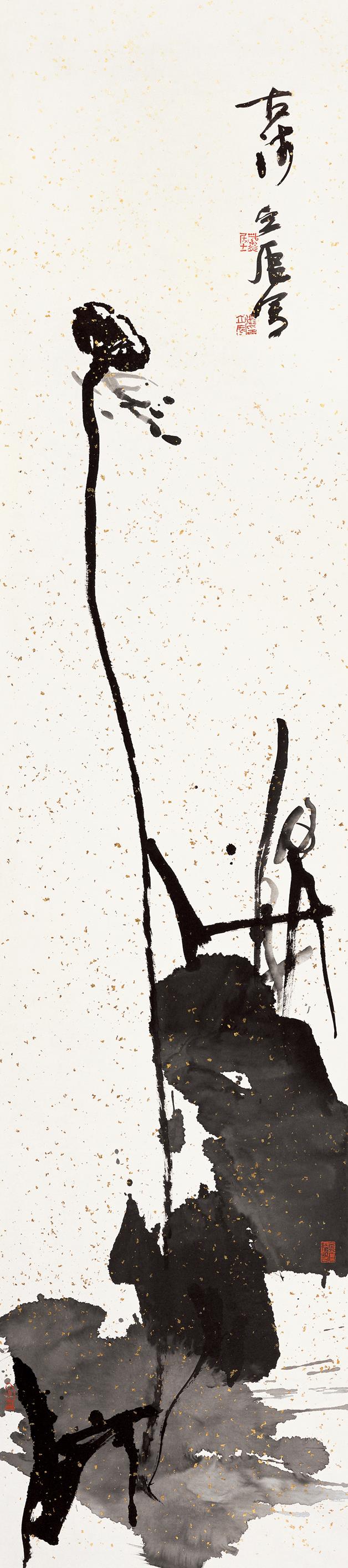

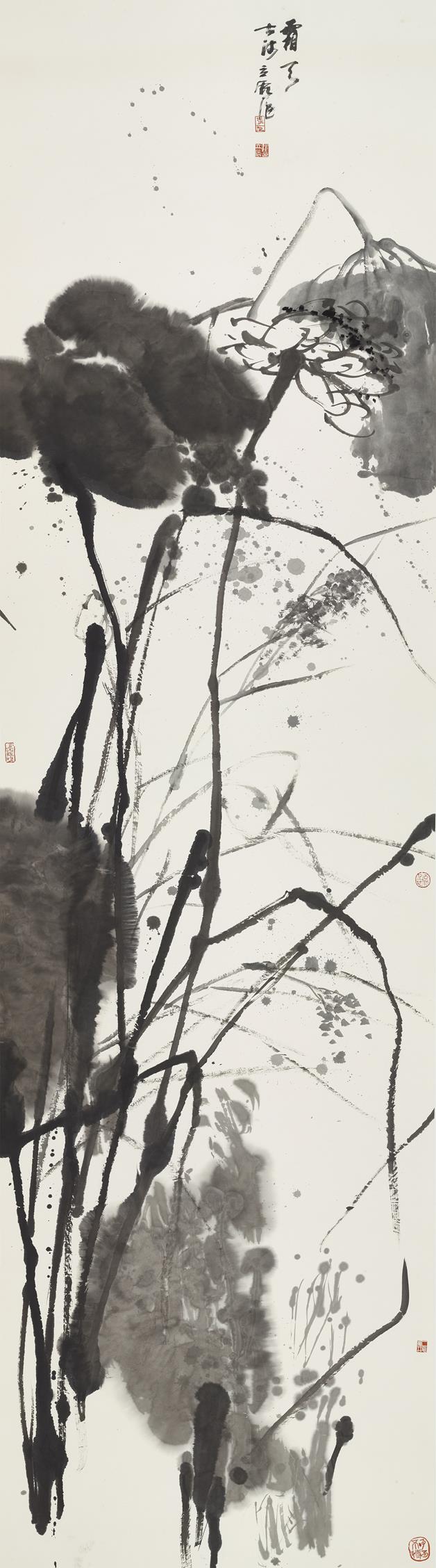

張立辰《殘荷》 230×52cm 2001年

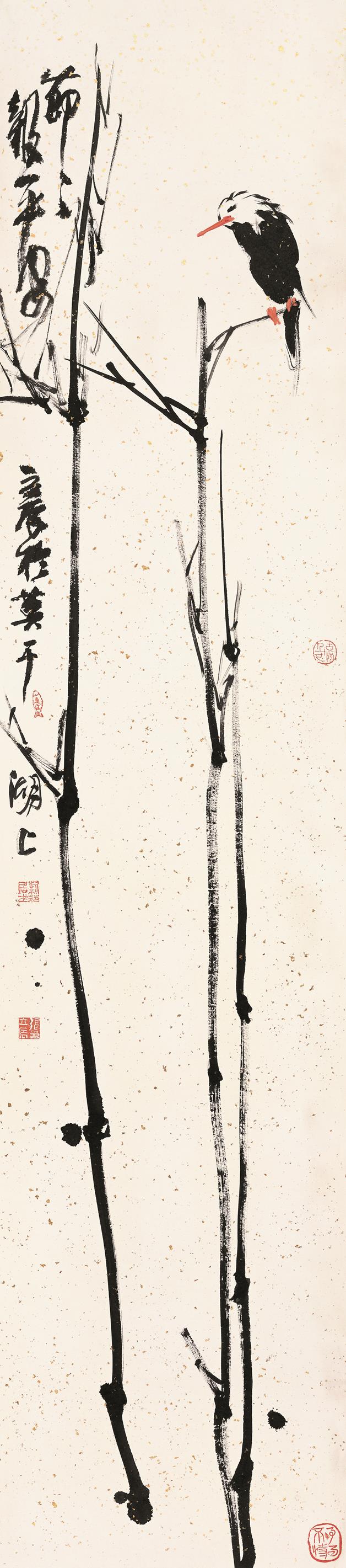

張立辰《節節報平安》230×52cm 2002年

張立辰《梅雪共春》355×218cm 2006年

張立辰《霜天》364×101cm 2009年

張立辰《天地歌》506×242cm 2015年