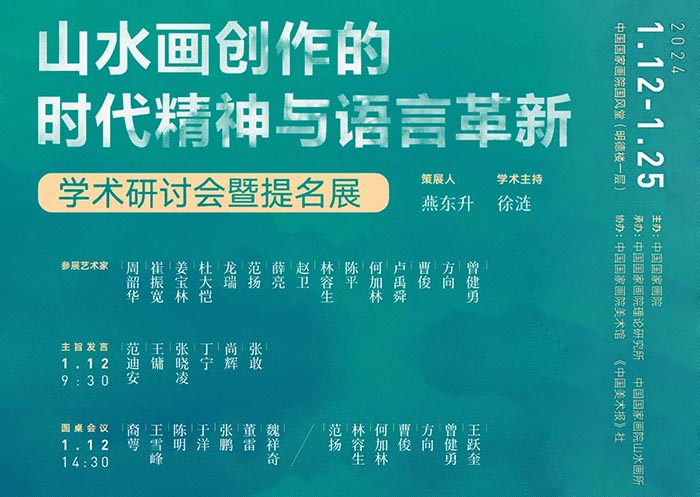

“山水畫創(chuàng)作的時代精神與語言革新”學(xué)術(shù)研討會暨提名展今日在國家畫院隆重開幕。多位專家、學(xué)者、藝術(shù)家參加了開幕儀式,并就“山水畫創(chuàng)作的時代精神與語言革新”進行了深入研討。

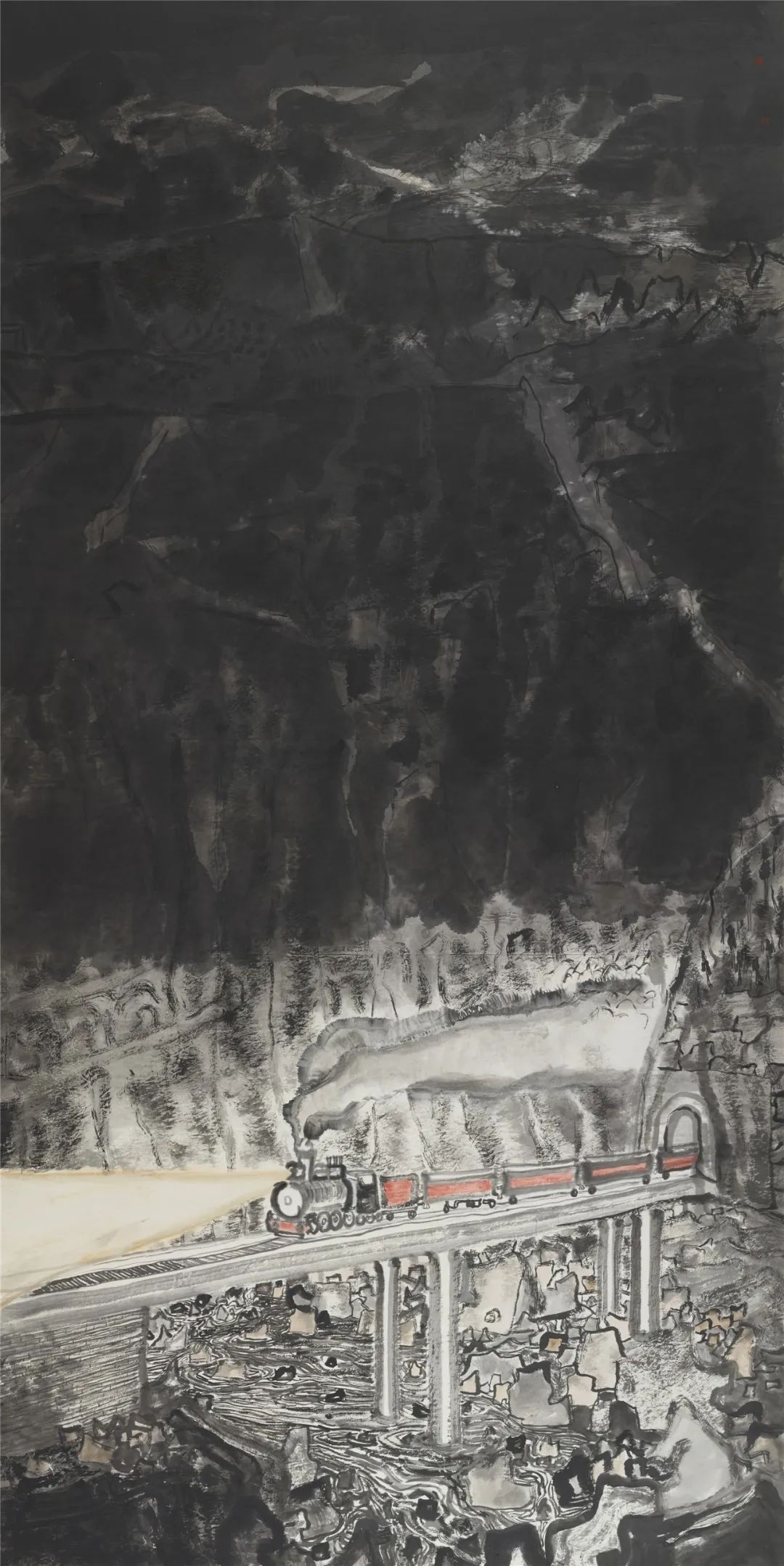

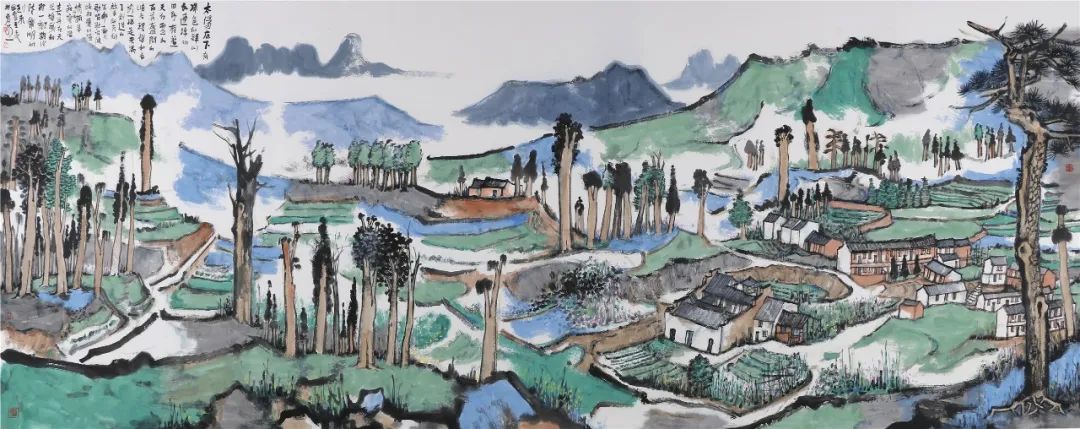

參展藝術(shù)家:周韶華、崔振寬、姜寶林、杜大愷、龍瑞 、范揚、薛 亮 、趙衛(wèi)、林容生、陳平、何加林、盧禹舜、曹 俊 、方向、曾健勇

主旨演講嘉賓:范迪安、王鏞、張曉凌、丁 寧、尚輝、張敢

圓桌會議時間:1月12日下午14:30

圓桌會議地點:中國國家畫院明德樓109會議室

圓桌會議嘉賓:裔萼、王雪峰、陳明、于洋、張鵬、董雷、魏祥奇、范揚、林容生、何加林、曹俊、方向 、曾健勇、王躍奎

山水畫的發(fā)展,是一個自然發(fā)生的藝術(shù)進程。如果說最早的圖像從線條到動物再到人物,隨著人的活動范圍擴大、走向自然,便將山水納入觀察與表達的對象當(dāng)中。從魏晉“人大于山,水不容泛”的萌芽時期,到隋唐開始逐漸走上獨立繪畫形式,藝術(shù)家們主要面對的是如何處理三維自然在二維平面上的表達。至五代時期荊、關(guān)、董、巨等代表性藝術(shù)家的出現(xiàn),山水畫不僅有了“南宗”“北宗”的風(fēng)格流派,更增添了“暢神”“臥游”的精神追求。宋元時期,名家輩出,“百代標(biāo)程”,對自然山水的描摹致廣大而盡精微,不但山水畫的題材與技法得到了豐富與拓展,中國儒釋道精神內(nèi)涵的不斷注入,更使得山水繪畫在承擔(dān)“成教化、助人倫”的功用之外,承載著中國人的價值觀念與審美意趣。及至明清,山水繪畫走上更加成熟的語言探索道路,而文人畫家與職業(yè)畫家的區(qū)分,強化了繪畫中藝術(shù)精神的追求。19、20世紀之交以來,中國面臨“三千年未有之大變局”。在時代大潮的風(fēng)云激蕩下、在東西方文化的交流碰撞中,出現(xiàn)了黃賓虹、張大千、傅抱石、李可染、陸儼少、石魯?shù)纫淮笈剿囆g(shù)大師,在東西方藝術(shù)比較的新坐標(biāo)中,重新開掘出中國山水畫的新面貌。

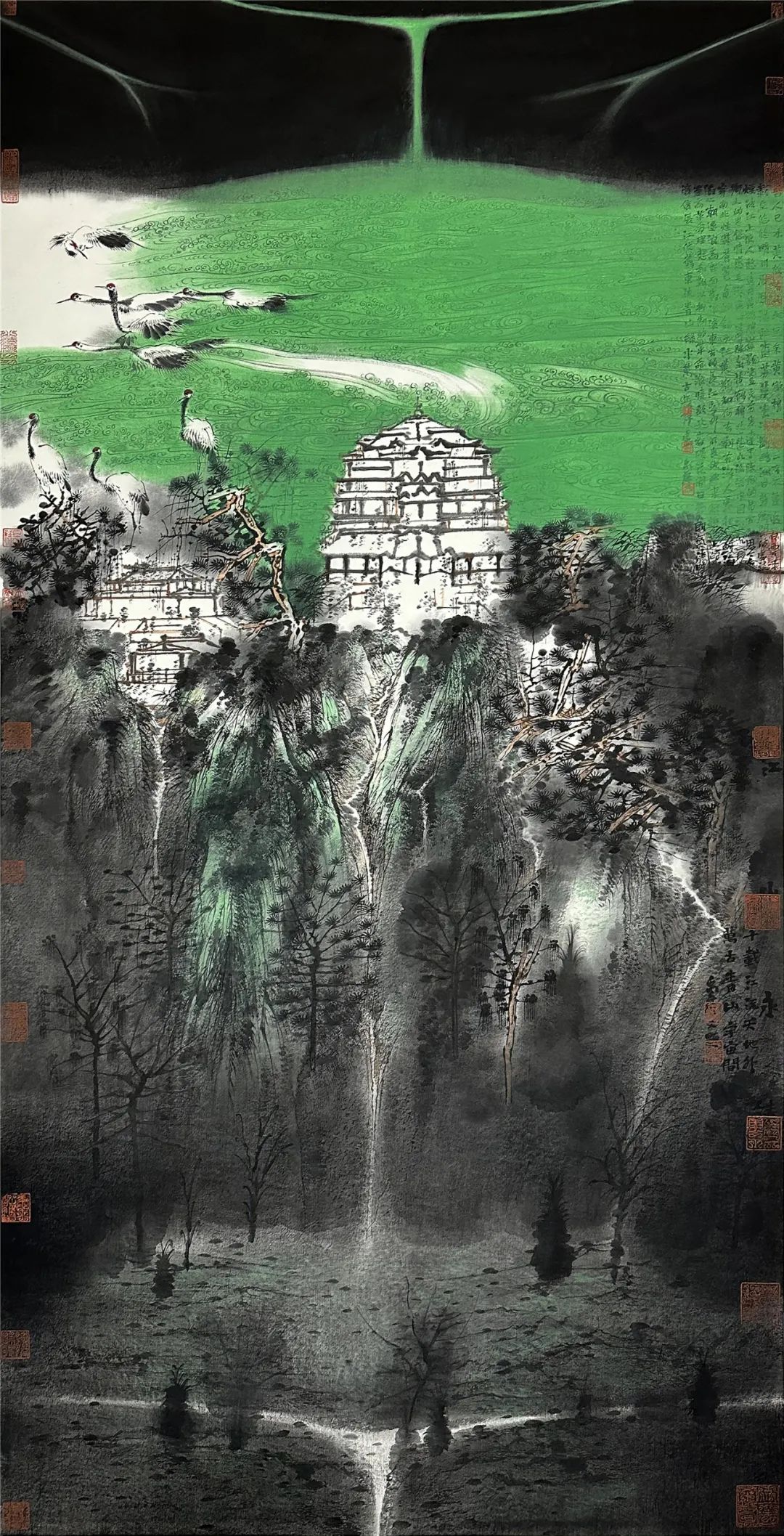

縱觀千年,山水畫所指代的,不僅是對自然山川的真實描繪,更代表著中國人的精神世界。自莊子“技進于道”的揭示,到石濤“筆墨當(dāng)隨時代,猶詩文風(fēng)氣所轉(zhuǎn)”,到齊白石“似與不似之間”,中國山水畫在技術(shù)技法不斷精煉提升的過程中,題材、觀念、風(fēng)格、樣式也隨之不斷演進,卻并沒有走向透視的自然科學(xué),而是始終將精神追求放置于首位;山水繪畫藝術(shù)語言的成熟,又反過來將中國人的內(nèi)在精神視覺化、審美化,從而形塑了中國人的精神世界,也因此形成了與西方藝術(shù)截然不同的發(fā)展路徑。可居可游的山水繪畫,呈現(xiàn)出中國人崇尚自然、崇尚和諧、崇尚秩序、崇尚理想的獨特價值觀。

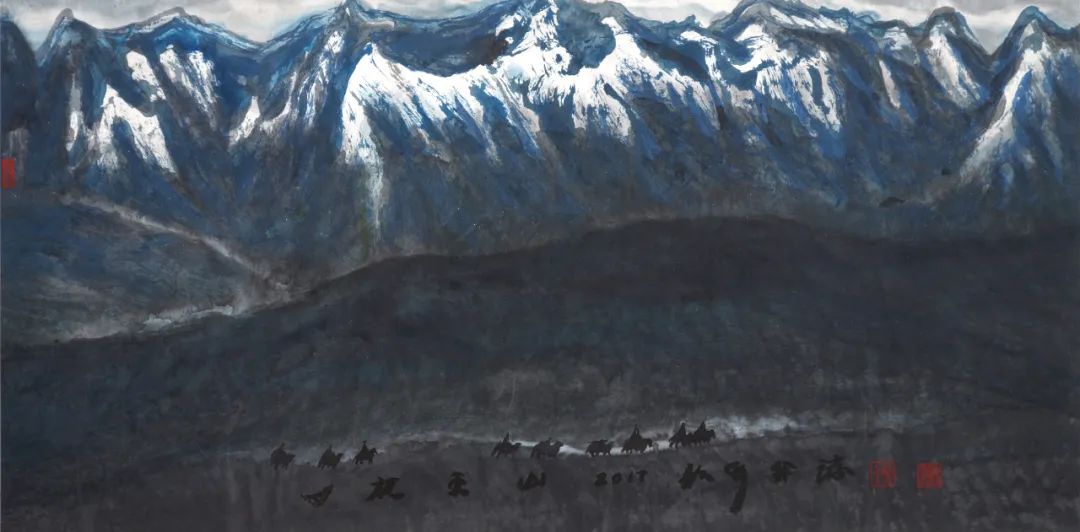

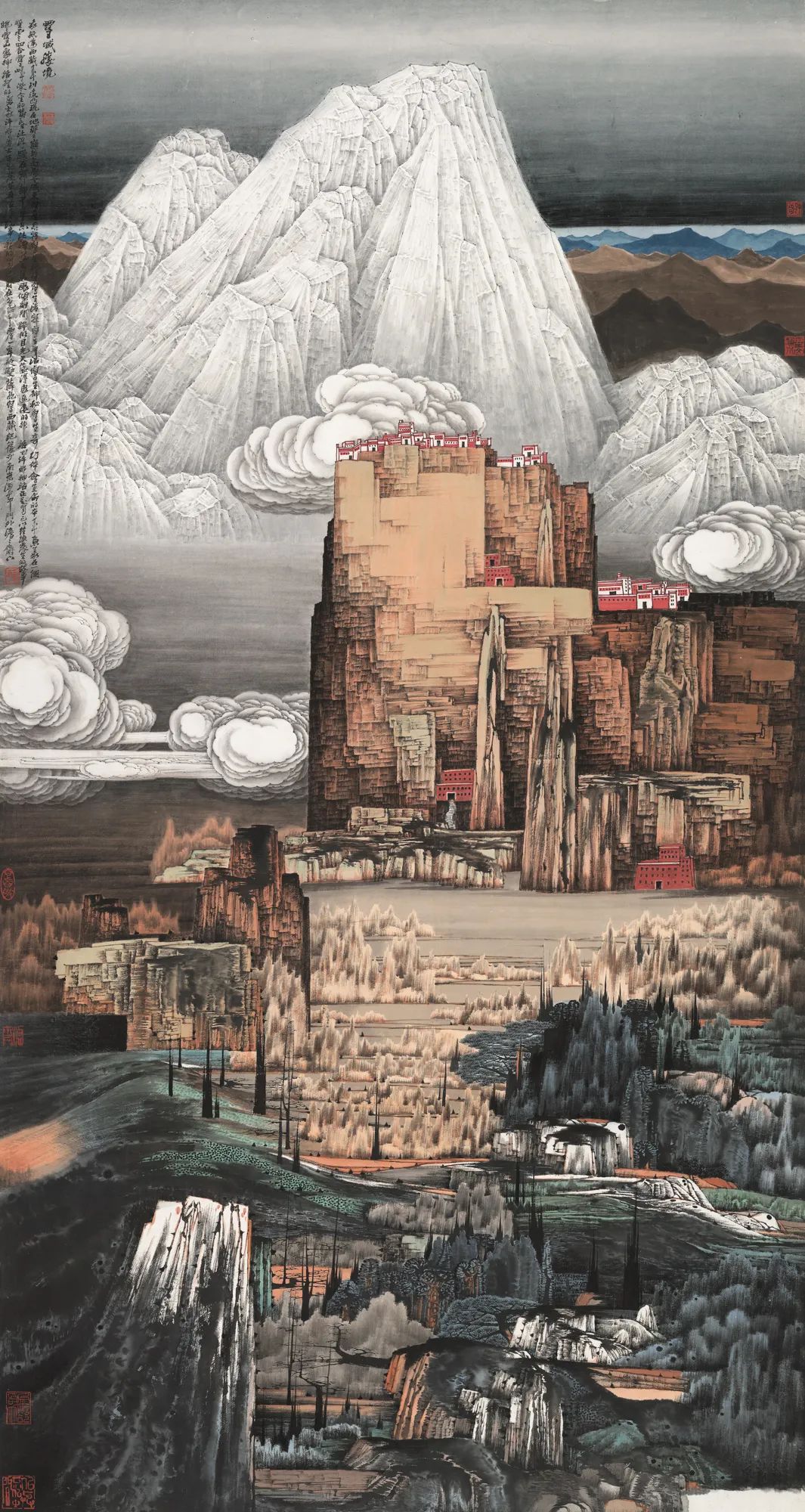

進入21世紀特別是新時代以來,山水畫創(chuàng)作在“時代精神”與“語言探索”兩個方向深度開掘,涌現(xiàn)了一大批優(yōu)秀作品,整體藝術(shù)水平大幅提升,藝術(shù)家們不斷從藝術(shù)高原向藝術(shù)高峰邁進。藝術(shù)發(fā)展的規(guī)律告訴我們,如果沒有時代精神的體現(xiàn),僅展示單純的技術(shù)與技藝,就失去了藝術(shù)存在的目的與意義;如果沒有對藝術(shù)語言的探索(不僅局限于中國畫筆墨,也包含了圖式、構(gòu)成、色彩、觀念、材料、展陳等涉及視覺效果的所有方面),精神內(nèi)涵與藝術(shù)價值、藝術(shù)意義則無所依托。

習(xí)近平總書記在文化傳承發(fā)展座談會上的講話中指出:經(jīng)過長期努力,我們比以往任何一個時代都更有條件破解“古今中西之爭”,也比以往任何一個時代都更迫切需要一批熔鑄古今、匯通中西的藝術(shù)成果。如何成就熔鑄古今、匯通中西的藝術(shù)高峰?需要藝術(shù)家們的不懈努力,也需要藝術(shù)理論的創(chuàng)新與突破。中國國家畫院作為國家級美術(shù)創(chuàng)作與研究機構(gòu),自覺肩負起時代的重任,鼓勵藝術(shù)家們在接續(xù)傳統(tǒng)、再造傳統(tǒng)的過程中,將時代精神融入其中,激發(fā)新的創(chuàng)造活力,從而創(chuàng)作出引領(lǐng)時代風(fēng)氣、提升藝術(shù)審美、振奮民族精神的精品力作,推舉出無愧于這個時代的藝術(shù)高峰。

為此,中國國家畫院力圖將理論與實踐深度融合,從中國山水畫開始,探討中國畫創(chuàng)作的時代精神與語言革新,并首先推出“山水畫創(chuàng)作的時代精神與語言革新”學(xué)術(shù)研討會暨提名展。本次學(xué)術(shù)研討會秉持開放的胸襟,更注重開放性、交流性和啟迪性,貫徹“百花齊放,百家爭鳴”的文藝方針,選取了周韶華、崔振寬、姜寶林、杜大愷、龍瑞、范揚、薛亮、趙衛(wèi)、林容生、陳平、何加林、盧禹舜、曹俊、方向、曾健勇等15位當(dāng)代具有代表性的老中青三代山水畫藝術(shù)家,既有年齡方面的考慮,也有體制內(nèi)外的不同視角,還有國內(nèi)國外的探討對比。我們將力圖從他們的創(chuàng)作實踐出發(fā),探討改革開放以來特別是新時代以來,中國當(dāng)代山水畫創(chuàng)作如何在繪畫語言探索與時代精神表達互為促進方面所取得的成果、值得總結(jié)的經(jīng)驗以及未來的發(fā)展方向。

本次學(xué)術(shù)研討只是開端,未來中國國家畫院將持續(xù)推動理論研究與藝術(shù)實踐相互促進,努力從實踐中發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題,堅持學(xué)術(shù)探討,不斷凝聚共識,推動理論建設(shè),構(gòu)建中國特色藝術(shù)話語體系,為中國藝術(shù)守正創(chuàng)新、培根鑄魂貢獻積極力量。