書面文心--歐陽中石訪談錄

來源:中國書畫 作者:康守永

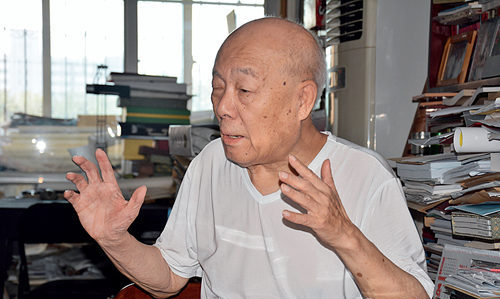

歐陽中石

30年前的中國教育界還沒有“書法專科”,即便國家教育主管部門也沒有把書法當做一門學科看待,認為它是隸屬于美術教育的一個小小門類。那個年代的書法教育,只是在個別有師資力量的院校存在,當時,中央美術學院和浙江美術學院有書法學科,但是并沒有向全社會廣泛招生,也沒有連續地辦下去。

歐陽中石作品

歐陽中石先生調入首都師范大學之后,憑借他個人的魅力與能量,加上他執著的精神,終于在高等教育領域掙得一席之地,開創了正統的書法教育學科,于1985年舉辦了“中國書法藝術專業班”。當時是向全國廣泛招生的,學制是脫產兩年。于是,一些沒有機會獲得學歷的、來自全國各地的四百余人進京趕考,錄取93名學員。之后,大專班的辦學一直延續,直至招收首批書法研究生。繼而,招收博士,再后招收博導。以歐陽先生為核心人物的首師大,書法學科的建立是劃時代的。它不僅填補了書法教育的空白,同時也為書法這門學問的社會地位的提高做出了很大貢獻。

在“中國書法藝術專業班”紀念創辦30周年并展出學員作品之際,本刊記者康守永對歐陽中石先生進行了訪談,記錄下了他的辦學甘苦和教育心得。

一、書法“黃埔一期”的文心打造

康守永(以下簡稱康):早在2006年的時候,我們《中國書畫》雜志曾經專訪過您,談到您的書法教育。這是我們出版的作品集。

歐陽中石(以下簡稱歐陽):(先生戴上老花鏡,拿出放大鏡)哦,出得不錯。這里還插有我的畫,哈,這個梨子把兒的用筆還是向齊白石老先生學的。你們從哪里找的?

康:這都是我們雜志里的內容,這個欄目的訪談介紹一般比較豐富全面。

歐陽:這些內容都比較少見了,一般的出版物上都沒有。

康:今天的書法教育可謂如火如荼,所以想繼續聊聊書法教育。首都師范大學1985年入學、首批接受正規書法教育的書法大專班的同學們,正在舉辦30周年紀念展。他們被視為進入高校正規書法教育的“黃埔一期”。這也是中國書法現代教育史上的一個標志性事件。

歐陽:是的,是“黃埔一期”,值得好好紀念一下。

我們開始建立的時候很艱難,好多同學沒有學歷。有的年齡也很大。不容易。主要是受“文革”的影響。當時基礎條件不行,人手也緊張,所以起步還是很艱難的,大家文的武的都得干,這是一個大的困難。

當時我們需要立足我們的學科,就請了好多外面的專家來給我們的第一班講課。現在那些講課的人好多都不在了,我只知道有一個人在美國,叫張充和,張家四姐妹之第四位。現在這個女同志在耶魯,她應該都102歲了,當時講過課的專家里面最年輕的都102歲了,真了不起。

我想,當時這些同學能不能集中在一塊上課都是個問題,相當不容易,我們在學校里也很艱難,上課的教室在棚子里面,一會兒在這兒一會兒在那兒。現在有個辦公室了,過去可沒有。

畢業留影

康:很艱苦。軟件硬件都不行?

歐陽:是的,很艱苦,軟件和硬件都不行。不過有一點,就是這些全國的名家能夠在北京落腳的我們都想辦法都請來上課。這些人也都來,不會因為我們是首都師范大學一個書法班就不來,他們來了都認真講過課,這點也了不起。可見咱們中華兒女還是容易抱在一塊的。

康:喜愛書法的人多,都希望書法能夠有一個大的發展。您曾提到沈尹默先生在現代教育中比較早地提出了書法教育,其實就書法教育來說,我國應該是有歷史傳統的,比如從孔子興私學到漢代書學教育,都可謂書法的正規教育。

歐陽:孔子興私學將“書法教習”列入“六藝”,是成為一個學人的必修課。正規意義上的書法教育應該從漢代算起吧。東漢的漢靈帝設立了個“鴻都門學”,讓書法教育從“書寫教育”中脫離出來,成了一種獨立的藝術教育。還有一點,東漢時期出現了紙張,對書法藝術的發展也有推動。這都是很不簡單的,但是隨著科舉制度被廢除,它也就跌落了,而且也受到社會上尤其是西方的許多影響。比方咱們的漢字,有人在“五四”時期就提出來“漢字不滅中國必亡”。哪有這樣的理論?事實上我們的漢字越來越發展,雖然經過許多曲折的道路,但是它還是在發展中。

康:您的哲學專業學習背景,似乎和從事書法教育距離還是比較遠的。怎么走上這條路的?

歐陽:我到首都師范大學來擔任的工作是什么?是語文教育研究和邏輯教學,應當說距離不遠,我也很高興,我算歸了隊了。這是好事啊。我們的校領導發現個問題,發現韓國、日本到中國來談到書法問題都談到教學,我們卻沒有這方面的教學。校領導就說也應當考慮考慮這個問題。

其實,前人早考慮過了,歷史就不說了。從20世紀30年代初沈尹默就在北大提出了增加書法課,結果沒通過。潘天壽先生、陸維釗先生在南方的美術系里也增加了書法課,但是也很模糊,教了研究生也不知道是什么學科的研究生,學科歸屬不清楚,但是應當說我們的前輩做出了他們的貢獻。

我們的校長提到我們作為一個師范學校要是不承擔這個責任不合適。校長對我說,你念過私塾就你來考慮吧。這樣我們幾個,我的教學科學研究所,我們的陶鳳娟、張月元老師每天晚上跟我來談這個問題,我們要建立一個書法專業。在這種情況下我們就招了第一班的學生—1985年的那一批,現在都是白頭發了,但都很有成就。當時他們受“文革”的影響,沒有很好地讀書,正需要來補,因此我們就開始了。

所以,這樣我們前人有給我們走出來的道路,我們接過來這是我們的責任,就開始了。我是一方面開始教學,一方面我也認真學習。

康:您自己的書法學習過程是怎樣的?

歐陽:我上學念私塾的時候,白天上午就是讀書背書,下午就是寫字,寫完大字寫小字,寫完小字寫大字,一直寫下去。

康:這個過程奠定了您對書法的鐘愛。說到書法教育,當年首師大是不是有個政策,不允許自己學校的學生考你的博士?

歐陽:不是,那個時候我們先辦大專班,從大專班以后辦成本科班。辦成碩士班后,再辦成博士班,一步一步走來的,所以在走的路上全國各界學者都非常贊成,認為“一定要辦個碩士班”,“一定要辦博士班”,所以在我們這里就都辦起來了。

國家管教育的領導、國務院學位辦的同志都有這樣的共識,非常了不起。我特別記得當時學位辦里有位管理我們藝術門類的同志叫趙楓,他當時還是中國音樂學院的院長、書記,河南項城人。他說辦書法博士班他雙手贊成。全國都對我們有這么高的期望,我們不好好辦能對得起誰?

康:為什么當時有這么好的氛圍?

歐陽:應該說這是蘊藏在中華兒女身上多年的力量,只是沒有提出來,一旦提出來大家就都擁護。所以我說不是我有什么特別的能力,只是我做了大家希望做的工作,所以我感謝大家。

康:但是我覺得有意思的是,您的書法教育不僅僅局限在大學,比如從您編的教材看,從小學到大學,從博士到博士后,都有。

歐陽:20世紀80年代初,有兩個社會大學,都是業余的函授學校,一個叫中國邏輯語言函授大學,一個叫中國書畫函授大學。在邏輯語言函授大學里,我是邏輯教研室的主任;在書畫函授大學里我是書法部部長。不同的領域我都參加了,都應當跟著時代的需要走,我都跟上步伐了。沒有什么特殊的,我都是跟著走,社會哪里需要我我就走到哪,我個人沒有什么特殊的想法。

康:回頭看1985年的書法“黃埔一期”,成長起一大批卓越的人才。

歐陽:的確成長起一批人才,他們很了不起。

康:這個班的特點是什么?

歐陽:最大的特點是大家來自四面八方,來自各行各業,大家在攻讀書法的問題上都有一致的想法。還有一個特點,就是年齡大。

開班那天,當時有一個同學這樣說:“我看我是最大了吧,四十多,快五十了。”旁邊一個同學站起來說:“你多大了?不到五十歲?還小孩呢,我都已經超過八十了。”當時底下還坐著個人,是北京工業大學的一位總務長,也來學習。真正是來自各行各業、各個領域、四面八方,從這一點上可以看出來,通過正規的書法來教育學習書法確實是大家向往的道路。今天更是證明,我們這樣一路來走是正確的。

康:您的書法教學效果之好,我覺得學生的評價最有說服力,比如,嚴肅認真,幽默風趣,和藹可親,一絲不茍,誨人不倦,有的評價說“恩同再造”。作為老師這是最高獎賞了。

歐陽:我很慚愧。

康:書法“黃埔一期”的班長白煦老師給我講過一個例子,說班里面有一個同學得白血病住到人民醫院,為了幫助他治病,您每個月都要送他一幅作品。這樣的師生情誼很感人。

歐陽:應該說是全班同學都在幫助他,甚至大家輪流給他值班。這是一個團結的集體,比如大家外出采風,半路有人病了住在醫院里,大家也都是輪流看護。大家覺得都是為了一個事業,好好干就是了,沒有什么私心雜念。想當年剛開班的時候,住的都是臨時搭建的棚子,晚上四面八方進風,學生就在里面堅持著,太不容易了。

康:在30年中成長起的這一批書法家,他們的展覽聚會在一起也不容易,您有怎樣的期待?

歐陽:我很希望看看大家的字,看看大家的人,這么多年了,九十多個人現在能來的也就六十多個。30年的變化,黑頭發的都變成白頭發了,白頭發的都變沒了,大家見一見也會有非常大的安慰。當然還有讓人非常難過的地方—有的人已經不在了。

康:很多學生聽說您展覽那天要全程參與很高興。

歐陽:我當然要參加,我得跟大家生活在一起。正好現在我們學校的校慶讓我寫句話,學校是60年校慶,書法院是30年,我寫道:“花甲半花甲!”校慶院慶,值得一說的是老師,各行各業的老師多了不起,他們上要對得起前人,下要對得起后人。老師給我們講這么多理論,可惜許多老一輩的老師,我們想學都學不來。

康:社會上應該有一個公認:您繼承得好,又傳播得好。

歐陽:沒有,做得很不夠!

康:從這一次的展覽就應該能看出您的書法教育確實見成果了。

歐陽:要走歪道的不見得沒有,我不敢說。

康:也有走歪道的,什么人都有,但是總體上是值得肯定的,所以我們也期待這一次看到中國第一個列入書法專業教育的展覽成果。

歐陽:當然希望這樣。應當說,許多同學在全國各地各種崗位上都獲得一定的位置,取得一定的成績,很好。

康:您在書法教育的開班之初就提出“書面文心”,強調里面要有文的東西,文化含量。這應該是您書法教育的核心思想。

歐陽:我們不能拿著一張寫成的字就叫做書法。作為一幅書法作品,“文心”是內核,“書面”只是表象,具備“文心”內質的“書面”才能成為完整意義上的書法。但“文心”是需要培養的,教育實際上就是促進“文心”培養的過程,甚至包括從持身到節操、從學問到閱歷、從氣質到感情、從文采到筆墨等多方面,都要下工夫。

總的來講,要把書法當作一門學問來研究,而構成這門學問的核心是中國文化,要力求從文化的視角揭示出書法史的發展動因、規律。正因為這樣,我就不是太主張著著急急地創作。在沒有真正地掌握書法的傳統精華和規律的時候,忙乎“創”是沒有出路的。

從這個角度來說,這也應該是當年開辦書法大專班的意義。

康:所以,您把“文化”作為書法研究院的定位?

歐陽:是的。我們曾經考慮過成立“書法藝術研究院”,最后還是定為“書法文化研究院”。把“文化”提取出來,用“文化”二字來定位書法研究院,內涵就豐富多了,方向就不會錯了。

二、“書面”煥采的功夫歷練與哲學視野

康:從您的書法專業初創到今天,國內書法教育發展的局面還是比較可喜的。北京師范大學做了個調研發現截止到目前,全國招收書法專業本科生的高校已經達到了九十多所,遍布了22個省。

歐陽:而且黨中央提出來從小學三年級開始就學書法,這樣社會書法教育對書法教師的需求量就更大了。可是我們的老師遠遠不夠。大家都意識到我們面臨的任務,我們應當更加努力了。

康:但是這90所院校中招生的數量差別很大,有的能招120人甚至更多,有的只招4個人,這個局面您怎么看?

歐陽:我想跟當地客觀情況有關,有學生的問題,也有老師的問題,招上來了沒那么多人教怎么辦,這都是問題。

招考現場

康:搞不好教不到位還可能引向彎路。

歐陽:有這個問題,所以大家都很擔心,不少地方上課的老師就是語文老師,大家很自然覺得語文老師就該講書法,但是他沒學過怎么講,這是個嚴重的問題。

康:關于書法學習,您有一個觀點說書法是學出來的不是練出來的。

歐陽:對。書法的背后是學問。要琢磨,靠死練是出不來的。學習書法是從內容上開始的,對漢字的認知和漢字的表現要分清楚。必須要先認字才能說寫字,而我們不認識它就寫不好。這是學文化的第一步。至于怎么寫、怎么表現不是光求藝術性,更重要的是內容,內容決定形式。我常舉兩個例子,比如“母”字。女人都有孩子了,好辦,突出她已經能夠喂孩子的特點,“女”字上點上兩個乳房,這就成了母。漢字太了不起了,太形象了,而意義又那么清楚。男的沒法用形象的畫表達,但他最大特點是種地,古代時候就是這么認為的,在田地里用苦力,所以“田”字下邊加一個力字,這是男的特點。太妙了。中國漢字表面復雜,不是簡單一看能懂的,但一分析都懂。漢字包含的內容太豐富了,它能展示的問題也很深刻。這充分說明學習的重要性。所以我說我們要好好研究我們的漢字,要精研,書法學習也要這樣。

康:您倡導“精研”得之于孔夫子吧?記得您對《論語》“學而時習之不亦樂乎”的“習”字的解讀是“精通”,而常則以“溫習”解。

歐陽:過去“習”有“精通”這個用法,這是我的私塾老師跟我說的。某一個人慣習水性,怎么講?精通水,它的“習”是精通,一貫精通于游泳,水性他都懂。所以最好不要浪費時間,不要老“溫習”去重復。我們要把前人取得的成果盡快拿過來。“學”這字多好呀,中間這是文,這兩邊是手抱起來,下邊是個不知道事的孩子,孩子要把這東西抱住,這就是學。我們要理解前人的這些苦心。書法學習就應該走這樣的路子。

康:您是怎么教學生的書法學習和創作呢?

歐陽:我承認我也是在一路學習中。我曾經給人寫過類似的話說:在學習的時候要無“我”,要創作的時候就無他,沒有別人,就剩“我”了。我現在認為這句話我說錯了。完整的表述應該是:學習的時候是不要談“我”,要看人家;創作時候也不要沒有別人,應當把別人的拿來,把別人的好東西吸收,表現出來。所以在藝術上,如果單一強調個性或共性,哪一個也不對,要共存共在。如果你的書法個性中越具有共性越了不起。光談個性就孤家寡人了,不行。

康:現在強調個性多一些。有的人字沒練幾天就開始強調個人風格了。

歐陽:是的。其實書法藝術要追求的就是個性,想抹殺個性是不可能的,但是我們要讓個性里面包含的共性越多越好。我說一個很普遍的現象,好多人寫到一定程度之后就開始往下跑,就是個性出來了。這個時候如果再追求些共性,吸收一些經典的東西往上追,就很了不起了。

歐陽中石作品

康:在對經典的吸收上,普遍提倡“筆冢墨池”般的臨帖功夫,您似乎更強調對眼睛觀察能力的訓練。

歐陽:對,我們臨習字帖,實際上是在鍛煉人的兩個能力:一個是眼睛能力,看得準;一個是動手能力,要能把它表現得出來。眼睛要看得準,手才能表現得準。臨習不外乎這兩個東西。

康:這個理念是不是從武巖法師那里來的?

歐陽:對。他是山東泰安一個寺里的和尚,能寫字,我的老師就把他也請來給我講。我第一次聽到篆書、象形字,就是他給我講的。以后我讀了中學之后他就教育我可以多看少練,看完了以后一遍要成功。他是那么要求我的,但我不可能一遍成功。他說事實上誰也不可能一遍成功,但那是基礎,在那個基礎上改進,改不了幾回就到位了。

康:是不是他故意把宣紙高價賣給您?

歐陽:是,他是成心嚇唬我,讓我不能隨便亂畫。他說這張紙很貴的,你要好好利用,抹壞了可是好多錢。事實上,我從家里帶錢交給他后,隨后他就會把錢給我家送回去。這是真正的好老師,他的目的就是督促我多看,力爭“一步到位”。

康:跟他學了多久?

歐陽:不久,不是很久。

康:但是收獲很大?

歐陽:對了,我覺得不在“多”上,在你真執行就夠了。他給我講一歲兩歲的“歲”,他說別的我都不講,我就講“歲”的這個點,你看得不準所以寫得不一樣,好好看清那一點吧。“一點之師”啊。他這一句話,我一生都記著。

康:您的教育思想里面有個 “打圓心”的說法。您在不同的場合多次提到過,這是您的經驗之談?

歐陽:在學習書法的問題上,我特別提議要“打圓心”,就是抓住一點把它打透。什么是圓心?就是一門學問、一種事物的最緊要的地方,不能眉毛胡子一把抓。比如我們學習王羲之,學習顏真卿,學好過一個字沒有?有的人常常犯這樣的錯誤:學習書法好多年了,一個字也沒有寫好過,就是在埋頭寫自己的字。有的是臨習了不少,但誰的也沒學好。所以,你可以學多是一方面,但要抓住重點,如果你會打這個最中間的圓心,別的就都會了。

康:這叫抓主要矛盾。您是學哲學的,回到您的哲學思維上去了。

歐陽:所以我說我雖然沒有直接去進行哲學上的教學,可是我實行的都是那道理。我哲學系是沒有白上的。

我也常常把漢字提高到哲學的高度上去看的。漢字曾經被分成不同的部首,每一部找一個代表,比如木字邊、草字頭,列出來要有二百來個。這等于把漢字做了一個分類,這是人類認識上的大進步啊。比如康德把認識事物劃出十大范疇,門捷列夫對化學元素進行了分類,都是了不起的貢獻。我們把漢字分類不也是了不起的貢獻?可以看出,我們祖先在認識事物上,早已達到了一個“類”的認識。在漢字的歷史演進中,各類字體都在修改中與時俱進,我們對祖先的這種哲學思維感到自豪。

我們由研究漢字進而研究書法,哲學思維是不能少的。

康:您提出“作字行文,文以載道,以書煥采,切時如需”的16字“方針”很有影響力啊。

歐陽:你想“作字”是干什么的?是為了行文。而“文”是干什么的?是用以“載道”的,這是“文”的層面。再說寫,“書”為干什么,就是要煥發出“文”的神采,而煥發出神采不是最終目的,最終的一切都是為了時代需要,要符合時代對它的要求。這個表述體現了我們學書的價值。

這16個字的核心是“文”。沒有“文”,是一件可怕的事情。搞不好會文不對題。我講過一個笑話,也是個真事情。我看到一個剛結婚的朋友家里掛了一幅字叫“但愿人長久,千里共嬋娟”,剛結婚不是挺好的?我對這句話的理解是,蘇東坡寫給分別的人的,都活著,都長久,但互相之間你見不到我,我也見不到你。可是天上的月亮你我都能看到,咱倆雖然遠隔千里,但能通過月亮溝通交流感情。這樣的意思送給結婚的新人,這怎么行啊?還有個例子,是一個飯館,叫“歸去來兮”,那天正好作者也在我身邊,我問他什么意思。他覺得我怎么文化這么低啊,“歸去來兮”,不就是“回去再回來”嗎?你瞧瞧,要是沒有“文”,沒有內涵不說,還會把意思搞擰弄錯鬧出笑話。

有正確的能載道的“文”了,再用書的辦法煥一煥采,就有意義了。

書論課堂留影

三、“切時如需”的書法文化價值攸歸

康:最初您的提法好像是“賦以生機”,不是“切時如需”。

歐陽:我自己也在不斷修正自己的一些觀點。“賦以生機”作為書法的目的還顯淺了點,而且說生機也不容易理解,再者與“以書煥采”也有某些意思重合,不如“切時如需”,切合當時的具體需要和情況更有價值。注意不是實在的“實”,是時間的“時”。

康:有沒有筆墨當隨時代的意思?

歐陽:有,當然就是這個意思。

康:您在很多場合都強調書法不僅是藝術,光說“書法是一門藝術”有點太狹隘。

歐陽:是的,太狹隘了。必須把文化擺在第一位,“書”是解決文化問題,不光是藝術。咱們就說“文化”吧,字典的解釋說文化就是社會歷史上所創造的精神財富和物質財富的總和。為什么說總和呢?“文”當什么講?《易》里說得很清楚,“物相雜,故曰文”。看看“雜”字,原來是這么寫(歐陽先生示范),繁體字一旁是個金文小篆的“隹”字,好像一個“鳥”。它在樹上非常美,就像人們穿著各種顏色的服裝一樣,叫美。這種“雜”的情況,五色成文而不亂,有章法了,這就叫“文”,也就是說,文是美好。

而從雜這開始,繁榮,為什么從繁上開始,因為單純一個不行。

我們蓋個房子開輛汽車也是為生活上的行動上的美,一切都為了美—這樣就有了文化。用美來化解的一切,一切都讓人走到美的程度上,叫美化。文化就是一切,不管是生活、不管是思想,都走向美的文化。

康:書法也要走向美。

歐陽:是的,都要在生活之中走向美。前些天,中國文字博物館(安陽)有人來找我,他們想出一套書,需要給起個總名。我想了半天,想到兩個字—文字。文字是一切的結晶,這些變成美的東西都落到文字上,在歷史上存留下來的實物之外就是文字,所以我說文字太要緊了。文字是一切的結晶。說了半天落到文字上頭,濃縮在那一個“美”字上了。

康:文字承載的東西太多了。

歐陽:太多了。什么東西它不承載?還有沒有它不管的?沒有!一切最后留下來就是文字。

康:我聽到一個有意思的故事,當年您在金岳霖老師跟前學習的時候,他問什么叫“學問大”,您脫口而出說“就是無所不知”。他說您答的“不對”,應該指“能容”。是有這么個對話嗎?

歐陽:是有。

康:其實包括做書法這門學問也是這么個道理吧?

歐陽:就是,這個道理都是通用于各類問題,都是一樣的。所以我對人對社會的態度,我掌握一點:包容!我個人沒有能力,所以也就不搞個展,不立傳,不這里弄藝術館那里弄藝術館的,我也不褒貶。對社會上好多事我不表態,我有我的看法,頂多告訴我的學生。社會上的事我不介入,個人都有個人的想法、個人的追求,你否定誰也不對。……金先生與我的這些事你們都知道?

康:都知道。

歐陽:金先生人太好了。他教什么東西不是直接就給你說,他是啟發你。他曾經給我出過一個聯,我到現在還對不上。

康:什么對聯呢?能想得起來嗎?

歐陽:能想得起來,我老琢磨,到現在也沒對上。他說“一切切切不可一刀切”。金先生給我出對聯的時候就說:“你人調皮也聰明,但是我相信我出這個聯就對不上。”我的確一直沒對上。我有一天寫過一篇文章,我說為什么憑我這“聰明”勁兒還對不上呢?原來他出錯了。

康:您認為上聯出錯了?

歐陽:對,他給我出錯了,這個題,一切都不能一刀切,有的就得一刀切,對不對?好多不能“一刀切”,但是有時也有可以“一刀切”的情況,所以他給我出了個錯題,我沒法對。

康:因為這個太絕對了,世界上沒有太絕對的事。

歐陽:應當“切切不可一切一刀切”,我過去有篇文章專門寫過。

康:我覺得您從他身上學到很多教學方法。

歐陽:對,他的教學方法太棒了。

康:您現在在書法領域思考的主要問題是什么?

歐陽:主要問題就是大家怎么樣能有代表我們時代的東西出來。昨天有學生給我拿了一本書,是海關的一個同志的作品集,最近搞展覽用的。我一看,就覺得,第一我承認你的字寫得很規范、很好,第二你寫這個內容太好了,是習近平同志的一個很重要的講話。為什么我說好呢,好多人也寫小楷給我看,都是寫的《般若波羅密多心經》,而把這么好的學習材料寫下來的不多,所以我說這太好了。

康:這就是您的那句話:“切時如需。”

歐陽:對,文以載道。

康:海關的這位同志寫得還不錯。是不是證明一條,學書法不見得非得進校園?

歐陽:寫得不錯。人家不是專門搞書法的。學書法嘛,校園是我們第一個陣地,但是在哪里都可以學。

康:您說自己是一個“半外行”,您除了謙遜之外是不是也有所指,指您沒有專門進校園學習書法?

歐陽:我沒有專門學過書法課,那個時候沒有這個課。我的大學專業是哲學,當然就顧及不上書法了。但80年代初北大需要我去,科學院需要我去,都有我的任務,但都沒寫字的任務。

在首都師范大學教了語文教學研究和邏輯課后,我覺得很滿意了,又讓我開始搞書法。我想這是任務,不搞不好,我回想小時候怎么學的,跟哪些老師學過,在學校里也開始向大家學習,才搞起書法來了。

我現在更加深刻認識到我們中華文化最低層的基礎就是漢字,我們的書法就是對漢字的書寫,這是最大的問題。在人們的思想交流中最直接的是語言,但是語言要受時間空間的限制,“記錄”下來就沒問題了,沒有時空限制了,但是記錄什么內容?如果記錄的是聲音,那只是語調,而我們中國的文字記錄的是形象,事物的形象,事物之間的關系,太高明了。應當說,漢字是中華兒女向全世界提供的一份厚禮。叫文字的就只有我們的漢字。

所以我覺得作為一個中華兒女太有幸了,太了不起了!我們不能不繼承先輩給予我們的這份遺產。我們的文字“記錄”的是事物的形象,在現在日本的長途汽車上、船上都掛著書,有人坐車、坐船了,想消遣都拿書來看,不管來自哪個國家的讀者看了都很高興。這是哪國文字?寫的是日文還是英文?我打開一看,不是文字,是畫!這些畫面畫的是事物形象,可以成為不同國家之間溝通的世界語言。我想我們的漢字就是畫,是高明的畫,太了不起了。所以我說我們的漢字研究要很好地推廣。

歐陽中石作品

康:金岳霖先生是您的老師,您從他身上受到什么樣的影響?

歐陽:邏輯的嚴格要求下他是一絲不茍的,不光他這樣,我見的這些大學問家都這樣,季羨林先生,張岱年先生,馮友蘭先生,周禮全先生,許多先生我都趕上了。我很幸運的是我在北大的時候,1952年來了個院系調整,全國的哲學系都變革了北大,所以全國各大學院的老師、學生都來了,因此我們見到了全國的教師。可以說很僥幸使我們能見到全國這些有名的教師。

康:您是第二屆“蘭亭獎”的“終身成就獎”獲得者,還獲得了中國藝術研究院第一屆“中華譯文獎”的“終身成就獎”。現在回首您走過的路有什么遺憾嗎?

歐陽:我少無大志,從來就沒有什么宏大的想法,就是個普通的學生,上一年級就念一年級,二年級就念二年級,將來干什么不知道,也沒想過。但是,我見著什么都喜歡什么,所以我說少無大志,見異思遷;我也不務正業—我得說說為什么叫不務正業。我從上到要讀大學了才知道應當人要有一個專業,有一種專業叫哲學—它包羅萬象,所以我就上了哲學系。到了哲學系里面我選定了邏輯學,我是專門研究邏輯的,但是我大學畢業了,當時的邏輯受到蘇聯的影響,認為是形式主義的邏輯,被排斥,因此不能開邏輯課,我就教了數學。

我是從1935年開始念小學的,念到1937年抗日戰爭,回到農村就念私塾,又念兩年再回到濟南讀小學,小學兩年畢業了又考入中學。初中畢業再念完高中,國內解放了。當時火車不通我哪里也去不了,只好回家教了小學。

從教小學一直到教中學、教大學,直到教博士后,我教了人生學習的全過程。所以我沒有離開過學校,可是我的好多同學都是許多方面的高手,我最后還是個教書匠,做的事情很平凡。

回想起來,問遺憾的是什么?我遺憾我作為一個教書匠教得不好。但我的好多學生都很了不起,他們的了不起證明一個問題:教學活動太有意義了。我遺憾的就是教得不好,沒有讓更多的學生都了不起。