行為藝術正在登堂入室,它更成熟了還是更淺薄了?

來源:澎湃新聞——藝術觀 作者: 朱潔樹

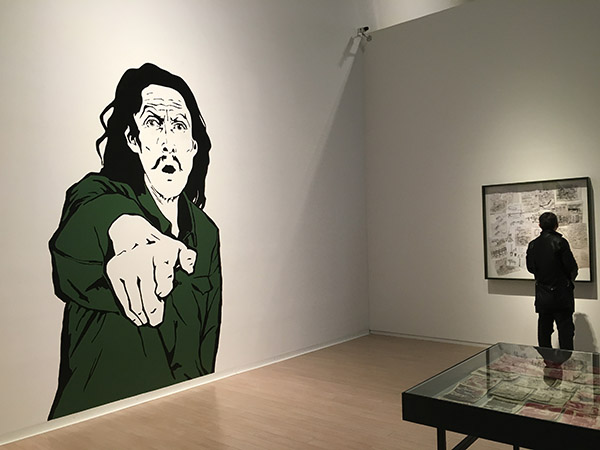

千禧年來臨的時候,一個中國行為藝術家結束了自己的生命。這個事件后來成為了一個傳說,直到16年后的今天,上海當代藝術博物館為“大同大張”做了一個展覽,讓人們得以了解這次死亡事件的主人公,他的生活故事、生命思考,以及藝術創作。

“他從一個邊緣的死去的藝術家成為了博物館里被瞻仰的血跡。”某媒體如是評論。

曾幾何時,行為藝術在大眾媒體的渲染之下,常常和暴力、血腥、色情脫不開干系,更多的,是社會新聞的話題。近些年來,行為藝術似乎越來越多地被美術館、藝博會、雙年展納入其中,成為專業與體制的座上賓。另一方面,隨著學院工作坊、藝術節等方式的補充,行為藝術也開始成為藝術家當中普及的創作方式。

行為藝術正在走向成熟抑或恢復青春?熱鬧喧囂的背后是否依然問題重重?

大同大張展覽現場。

又見炊煙

2015年11月25日,澳門舊法院大樓,“以身觀身”中國行為藝術文獻展進入開幕前的最后準備。自從2005年啟動以來,澳門藝術博物館的“以身觀身”項目已經到了第4屆,他們連續10年以文獻的方式關注、記錄著中國行為藝術的發生。

“這幾年,行為藝術非常熱鬧,”策展人吳方洲告訴澎湃新聞記者,“瑪麗娜·阿布拉莫維奇在紐約現代藝術博物館(MoMA)做了展覽,威尼斯雙年展得獎的也是一個行為藝術作品。”

瑪麗娜·阿布拉莫維奇(Marina Abramovic)已經在數年之內迅速成為全球熱捧的行為藝術明星了。2010年,阿布拉莫維奇在MoMA舉行個人回顧展之后,展覽的同名紀錄片《藝術家在場》(The Artist Is Present)也同時推出。2013年,她的傳記中文版由金城出版社出版。關于她的人生,她與烏雷(Ulay)之間數十年感情與藝術的牽絆,溢出藝術界,也成為普通人津津樂道的話題。

她的突出個性,也使她成為行為藝術的一張金燦燦的名片,照亮了她自己,也在公眾之間推廣了行為藝術。

展覽“15個房間”中呈現的Allora and Calzadilla做品。

與此同時,藝術界也開始正視行為藝術。每一屆威尼斯雙年展都會有行為藝術參與其中,2013年提諾·賽格爾(Tino Sehgal)因為一件現場演繹的作品而獲得金獅獎垂青,而今年的行為藝術似乎占了更大的篇幅。

雙年展期間,總策展人奧奎·恩維佐(Okwui Enwezor)特意在展場正中安排了一個“舞臺”,每日輪番上演唱讀《資本論》等活動,與此同時,在主展場的各個角落,行為藝術家的表演也此起彼伏。

今年獲得金獅獎的作品是安德里安·派普(Adrian Piper)的一件互動式作品,他在現場邀請觀眾與自己訂立契約,例如“我將永遠言出必行”,評委稱其作品“邀請我們參與個體責任的終身表演”。

冰島國家館的作品也令人記憶猶新,藝術家將展場——一座原本的教堂——改造為清真寺,供穆斯林使用。值得一提的是,它是威尼斯第一個清真寺,也是這座深受中東文化影響的城市的第一個伊斯蘭文化中心,在移民問題凸顯的歐洲尤其具有意義。但是,威尼斯官方卻認為該清真寺“可能威脅公共安全”而將其關閉。

這些藝術作品和行為藝術均有著或近或遠的關系,但此番景象確實表明行為藝術和雙年展本身均開始探索多元的可能性。

行為藝術越來越多地受到藝術機構的支持和關注,一些策展人也開始探索新的方式,對行為藝術進行“收藏”和“再現”。

2015年9月至11月,紐約MoMa PS1館長兼首席策展人克勞斯·比森巴赫(Klaus Biesenbach)和倫敦蛇形畫廊聯合總監漢斯·烏爾里希·奧布里斯特(Hans Ulrich Obrist)共同策展的“15個房間”來到上海。

“房間系列”始于2011年,當時在英國曼徹斯特進行了“11個房間”的呈現,本次在上海的是第5個版本。每個房間均會上演一位藝術家的行為作品,包括瑪麗娜·阿布拉莫維奇、提諾·賽格爾(Tino Sehgal)、小野洋子(Yoko Ono)、布魯斯·瑙曼(Bruce Nauman)等蜚聲國際的藝術家,也有幾位來自中國的藝術家。但是所有的作品并非由藝術家本人演繹,而是由訓練過的演員進行呈現。

展覽15個房間中阿布拉莫維奇的作品。

在其中一個房間,一位長發及腰的女子坐在椅子上,一邊梳頭,一邊用英語大聲呼喊著:“藝術必須是美的,藝術家必須是美的。”這是阿布拉莫維奇1975年的作品。實際上,在她于MoMA的回顧展上,就曾經起用一批年輕的藝術家,再現了多件她與烏雷早年時期的作品。

這樣一番頗為“與國際接軌”的藝術實踐似乎并未達到最為理想的效果。一方面,或許是源于行為藝術本身與周遭環境關系密切,而中國觀眾和當代藝術的氣場還需要融會貫通;另一方面,正如一位藝術界人士所說,這樣的嘗試就如同讓一位身邊的畫家重新畫一遍世界名畫,其效果與真跡的差別可想而知。

機構的兩難

當行為藝術終于登堂入室成為一個重要主題,藝術界人士也熱心地運用各種慣用方式來包裝打造它。在此般熱鬧景象之下,在被各種機制熱情接納的同時,是否同時又隱含著一個危險?行為藝術是否走著走著會走到自己的反面?

很多行為藝術家對于所謂“表演”是不以為然的,更有甚者,一些藝術家對于所有的體制都抱持懷疑態度。

“它必須要很明確地和表演藝術區隔開來。它不是一種被一再循環排演過的設計。”前高雄市立美術館館長謝佩霓表示,行為藝術和表演的區別在于,行為藝術“用的是真刀,流的是真血”。正是這一種真誠情懷,讓行為藝術顯得如此不同。它是一種生命的直接表露,當我們一無所有,還是可以用自己的身體來創作藝術。

大同大張也曾經說過,“藝術是故意的,毫無真誠可言。”當藝術家通過考量、設計,將自己掩藏在一件件精心雕琢的藝術作品之后,他也許離開自己的本意已經很遠了。

所以,在謝佩霓看來,盡管阿布拉莫維奇已經成為天后級人物,但是,“當她進入體制,開始設計什么樣的角度讓鏡頭拍到的時候,她已經不真誠了。對我來講,如果她不是天后,我對她在MoMA的展覽是沒有興趣的。”

行為藝術的天生反叛特質,似乎永遠與機構體制存在著互相吸引又彼此背離的關系。一方面,行為藝術時時試探著現實的邊界,而審查與失敗無處不在,冰島國家館的清真寺便是一例。另一方面,體制賦予其認同的同時,又得時刻謹慎對待,防止殺雞取卵,僅得其形而失卻其魂。

林一林——安全渡過林和路,1995, 廣州(邢丹文拍攝)

大同大張似乎對于藝術的思考更感興趣,而對于將作品付諸實施并轉化為商品乃至給自己帶來成功并不感興趣。1993年起,他實施了一系列“郵寄藝術”,將藝術的設想寄給業內人士,甚至宣稱這些設想誰實施了就屬于誰。本次展覽,上海當代藝術博物館特意選擇其中幾件作品,將其付諸實施,例如《追問撐桿之重》、《細節的膨脹導致整體的虛脫》……

策展方一定是萬般無奈,僅能通過逝者的遺物去追念他的靈魂,甚至于不得不新制作出物品來視覺化其思想。這種方式當然豐富了展覽的現場,也表達了對于故去藝術家的尊重。然而,這幅情景在大同大張在世的時候是無法想象的。

大同大張曾在“89大展”上為當代藝術“吊喪”,直斥其歡呼雀躍登堂入室。他也懷揣郁郁不得志的遺憾而離開了這個世界。較之當代藝術浮華虛飾的現實境況,“大同大張”的故事,闡釋了失敗者的意義所在。16年后,他的藝術回顧展卻在國家的公立藝術博物館中舉行。正如某媒體所評論的,“他從一個邊緣的死去的藝術家成為了博物館里被瞻仰的血跡。中國當代藝術的神話和自我神話超越了歷史所能承受的最短時間,這一切離過去都沒超過半個世紀。”

此言稍顯刻薄,卻也令人警醒。

推出“以身觀身:中國行為藝術文獻展”的澳門藝術博物館同樣面臨著無法回避的矛盾。“展覽的場地是舊法院大樓,這里曾經是一個判斷人有罪和無罪的場所,而行為藝術是最難以用統一標準進行評判的。”吳方洲表示。

即便深知個中矛盾,“以身觀身”多年以來依然堅持以征集和評獎并行的方式進行運作,這也引來不少行為藝術家的非議。

“行為藝術不具有恒定不變的標準(行為藝術至少是保持著對標準的警醒和反思的)……行為藝術在文化上能夠成立的條件恰恰就是它對一切現成藝術價值的再質疑。”

藝術家王楚禹在“以身觀身”開展之際發表了他的反思,在他認為,“現代藝術的運作方式有一個傳統的套路,其中,夾雜著諸多對藝術本質相悖的方式。如,各種雙年展制度,各種評獎制度的設立……這些只不過是政治意識形態、資本家、市場與策展人的共同合謀的對社會藝術資源的系統性利用和攫取。”

身為“以身觀身”的評委,從第一屆起持續參與其中的日本前輩級行為藝術家霜田誠二同樣表達了評獎當中的問題:“我希望指出這個是行為藝術文獻展覽,而非現場行為藝術展。觀眾(包括作為評委的我)并不能感受你們現場的活力。我們只能通過照片和影像觀看和感受你們的想法、活力、意識和熱情等。”評委只能通過二手的資料去評判一件作品,與此同時,他也生怕這種評選會對藝術家產生錯誤的引導,他提醒說,“當然,我們表演行為藝術并非為了制作文獻。作為藝術家,我對此十分清楚。我們熱情地投入演出并持之以恒,正是源自我們一份真實的精神。”

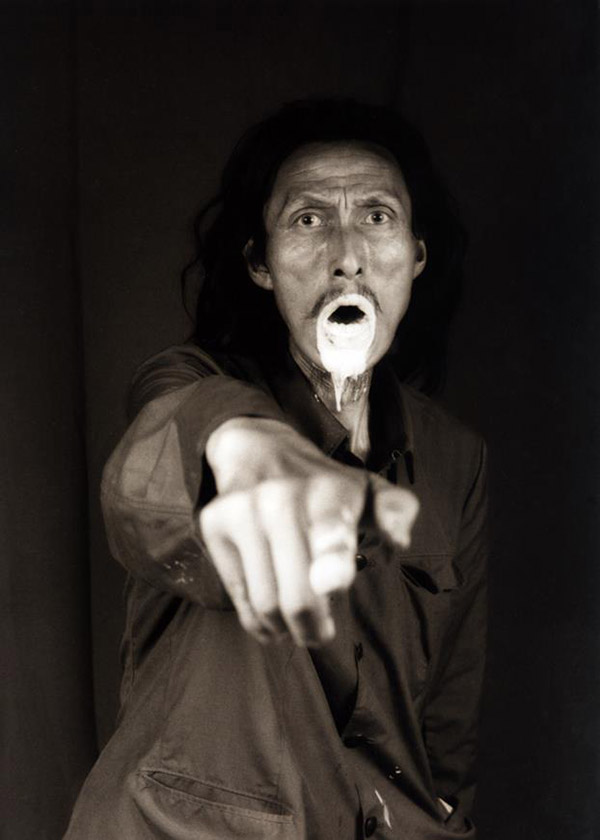

張盛泉——我看見了死亡

文獻的矛盾

事實上,行為藝術終究只是轉瞬即逝的,而留給他人津津樂道口耳相傳的不過是它的后果,它的殘留,它的文獻。一次完全不具有表演性的自縊事件(張盛泉),持續一年時間關在籠子里、持續一年時間每小時打卡、持續一年時間戶外生存、持續一年時間與另一個人牽在同一根繩子上(謝德慶)……這些行為藝術在發生的當時沒有或者僅有寥寥目擊者,這些行為藝術得以流傳完全要歸功于那些悉心將之記錄下來的人。

溫普林在上世紀八九十年代用攝像機記錄了中國行為藝術的發生,榮榮、邢丹文等人用照相機拍下了北京東村藝術家、廣州“大尾象”小組的一系列行為,而在同一時期,黃明川開始在臺灣記錄行為藝術的發展……

在謝佩霓看來,行為藝術家是如此偉大,但是,那些當時就認定它們的價值,或者直覺一般將其精心記錄下來的人更加值得欽佩。有了他們,歷史才得以豐富而完整。她在高雄市立美術館擔任了6年半的館長,其間一直關注行為藝術,并推進其相關收藏。“(收藏)不是硬把體制外的事情納入到體制內,”她告訴澎湃新聞記者,“閩南話叫做割稻尾。人家辛辛苦苦整地、種稻,最后成熟了,你就一把把稻穗都割走。不是這個意思。”謝佩霓提出,美術館應該有多重史觀,盡可能地將發生的藝術完完整整記錄下來,留給后世去做判讀。

瓦旦塢瑪——一段路

唐佩賢在英國倫敦中央圣馬丁藝術與設計學院的博士論文是《中國行為藝術發展1979-2010》,在書寫論文期間,整理了大量關于中國行為藝術的文獻資料,同時也深刻意識到這方面資料的欠缺和不足。回到北京之后,她開始和前輩行為藝術家奚建軍合作,準備建立一個中國行為藝術文獻庫。在她看來,現在很多行為藝術家并不注意自己作品的文獻整理,甚至有些藝術家根本不做文獻,這對于研究者來說是一個很大的難題。

而今,即便香港亞洲藝術文獻庫(AAA)、澳門藝術博物館10年來積攢的中國行為藝術文獻,包括唐佩賢以及各地行為藝術團體、行為藝術節所擁有的文獻資料,都不過只是部分資料,難以一窺全貌。

學者要做研究尚且如此困難,那么對于公眾來說,對于行為藝術的全貌就更加難以縱覽了。偶爾見諸媒體的一些所謂行為藝術案例,歸根結底只是反映了媒體和輿論的趣味而已。

陳進是北京OPEN國際行為藝術節的創始人和總策劃,他此番受邀來到澳門參加文獻展,帶來的作品是“吃飯”系列。出資1000元,便可以參加藝術家精心設計的飯局,除了滿足口腹之欲,最后還可以得到一張簽名照片。1年之后,參加者可以提出返還照片,藝術家本人會花2000元將之贖回。這件作品探討藝術和交易之間的關系。陳進表示,這類觀念性的作品大概占他所有作品的四分之一,它們比較適合在文獻展中進行呈現。

然而,行為藝術更加活躍的陣地是在現場。而今,大量藝術機構會邀請行為藝術家前往交流,全球的行為藝術節也此起彼伏。對于陳進來說,他的大部分作品觀念性沒有那么強烈,甚至于僅是一種身體性的表達,如果不在現場,便很難感受。與此同時,他也更加認可行為藝術之中超越語言的實驗性嘗試和探索,也許這些探索讓人摸不著頭腦,無法進行評價,但也許反而孕育著新的可能。

在他看來,如果批評家只能套用既有的概念,或者轉述故事,去進行藝術批評,是無法深入發掘行為藝術本質的。這是行為藝術理論的局限,也是文獻的局限,也是傳播的局限。

厲檳源——自由耕種

詩意與徒勞

“今時今日大部分年輕參賽者誤會行為藝術只是短短二十至三十分鐘的演出而已。只有少數作品打破這個公式/策略。”在“以身觀身”現場,新加坡藝術家李文提出了當今狀況下行為藝術的另一個隱憂,“九成的參賽作品都是半小時以內的,這是今時今日行為藝術圈中意義變得淺薄的原因……對我而言,社會過急的步伐也是導致這情況出現的部分原因,很多行為藝術活動的主辦單位,在國際行為藝術交流的層面上,僅能給與這種有限度的演出機會。每當我出席該等會議和藝術節的時候,都會預備一個簡單的表演,然而在個人時間,我仍然積極探索不同的可行性,不會單單將焦點放在藝術節上。”

歸根結底,也許,論述行為藝術與機構認同這個題目本身就是徒勞的。如何以更為人性化的框架去包容行為藝術對于機構來說是一個恒久的課題,相對而言,自由地散佚于所有框架之外的詩意或許是更加值得珍視的東西。

對于很多行為藝術家來說,藝術不僅僅是一項工作,更加是一種思考的方式,是連接生活與自我的渠道。無論是反叛的姿態,抑或徒勞的努力,行為藝術,以其直截了當的方式,提供了一種真誠對待自己的可能。

盡管文獻展的評獎方式受到了種種詬病,但是諸位評委依然不約而同地對其中一些作品表達了贊許。

年輕的藝術家厲檳源和胡燕子不約而同地在作品中和土地發生了關系。2014年8月18日,厲檳源回到故鄉湖南藍山,他的父親于1999年去世之后,他繼承了0.1畝責任田的自由耕種權,他得到了一張紅頭的證明。在村民注視下,在摸爬滾打中,厲檳源和這塊歸屬于自己名下的土地做一個“了斷”。

胡燕子的作品同樣講述了她自己的身世,她回到故鄉河南葉縣,在家中后院攫取了一箱泥土,將之帶到生活居住的重慶。“這箱土的遷徙猶如我的遷徙,猶如我們這一代離開故鄉融入都市的年輕人一樣。千里迢迢,攜帶著故鄉的記憶和基因,在一個完全不一樣的環境里適應,成長,或掙扎。我想,當一個人憶起自己的來處時,他也許就能找到自己的去處了。”

“不談國家、民族、家庭,回到最原始的一個狀態,土地,養什么、種什么,這也是一種美。”臺灣的行為藝術家、資深小劇場工作者王墨林對這兩件作品頗為贊許。

透過100多年前倫敦的霧霾,印象派藝術家莫奈一遍又一遍描摹著天光和景色,面對而今降臨于中國大地的霧霾,一些中國藝術家用吸塵器將之收集起來最后做了一塊磚。這種和社會現實發生關系的行為藝術比比皆是。也許,它需要的不僅是制度的認同,更是普通人的感受和反思。