博弈與革命

來源:中國藝術批評家網 作者:呂澎

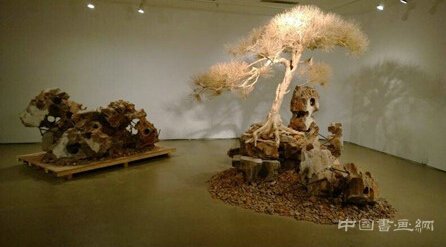

圖:第十二屆全國美術作品展覽·實驗藝術展區現場,今日美術館

當成立于1950年的中國美術家協會將那些曾經不理解、不認同、不承認的部分“實驗藝術家”的作品放進所控制的第十二屆全國美展時,這事實上表明了這個特殊的“群眾組織”(它其實是在黨的領導下從事藝術活動的)至少在展覽期間徹底放棄了1942年4月毛**在延安文藝座談會上的講話的基本原則——藝術必須為工農兵服務并且應該是革命機器上的一顆螺絲釘。之前,全國美協邀請了部分實驗藝術家成立了“實驗藝術委員會”,這就是說,一些實驗性的(有時這個詞與“前衛的”和“先鋒的”混合使用,這里不討論這個詞匯的來源與它們之間的關系)藝術可以有機會成為不被壓制或者不被取消的藝術。實驗藝術委員會的成員部分是一些自由散漫的藝術家(盡管其中不乏美術學院的教師),官方對他們之前的藝術不是不知曉,就是沒有理解和不予贊同。然而,這些自由散漫的藝術家有朝一日成為了實為官方的群眾組織中的一個角色,并且能夠在自己的意志的行使下——當然是在他們的領導同意之后——舉辦自己選定的作品的展覽。不同藝術標準、不同趣味、不同價值觀的藝術家加上藝術官僚,在一個空間里相互點頭、握手、并放置其含義與價值觀基礎根本沒有經過討論的作品,當開幕式結束各自先后離開美術館(如果沒有晚宴的話),這些人大致也不去再理會白天的言行究竟意味著什么,但是,他們的言行導致的事實構成了一個事件,因為人們對之疑問叢生,并且這類疑問在最近幾年里始終揮之不去。

全國美協這個“群眾性的”藝術組織在過去六十多年里一直就是這樣:當黨與政府需要它動員美術工作者宣傳“新中國”的時候,它依照要求去工作;當黨與政府需要它號召美術工作者大鳴大放的時候,它依照要求去工作;當黨與政府需要它帶領美術工作者參加反右運動的時候,它依照要求去工作;當黨與政府需要它組織美術工作者批判“四人幫”的時候,它依照要求去工作;當黨與政府需要它要帶領美術工作者清除精神污染的時候,它依照要求去工作;當黨與政府需要它告訴美術工作者警惕資產階級自由化的時候,它依照要求去工作;當黨與政府需要它告誡美術工作者防止以美國為首的西方意識形態的滲透的時候,它依照要求去工作,如此等等,沒有完了。總之,全國美協就是這么個機構:即便對黨的指示的反應能力有時會因為個別領導人的趣味或者理解力的原因有快有慢,但聽從黨的指揮的是確定無疑的。如果新的任務與前面的工作有沖突,那么,新的任務仍然可以不顧及沖突,繼續推進,直至又一個新的指令的下達。不過,大致從1992年開始,全國美協很少遭遇政治運動,鄧 小 平要求全黨“不爭論”的政治紀律,使得人們的關注漸漸轉向了市場以及相應的市場問題,美協這個機構也不例外。可是,市場所帶來的相應的意識形態與之前的政治標準難以適應,尷尬出現了:當一件王廣義的“大批判”被金錢所購買,當一個嬉皮笑臉的光頭圖像為私人通過市場所收藏,美協該如何對待與評價這樣的現象?麻煩了,無論是歷史上的藝術標準,還是此刻沒有被否定的官方標準——“主旋律”,統統都不會、也不應該接納這類藝術,可是,“不爭論”的政治紀律又使得美協不可能通過公開的政治訴求來否定這些藝術;更為難辦的是,這些藝術已經獲得了巨額資本的支持,因此要在物理層面上摧毀這些作品——就像“文革”期間對古代字畫和文物的摧毀那樣——也變得沒有任何可能性,因為市場權力已經超過了意識形態壓制的力量,為市場服務并多少起作用的法律支持是這些藝術品具有合法性的潛臺詞。這樣的局面開始于上個世紀90年代中后期,直到新世紀,全國美協的工作已經無法找尋到如何改變當代藝術(又一個經常可以與“實驗藝術”重疊的詞匯)蓬勃發展的局面的途徑——即便美協本身都被經常告知應該適應市場經濟的發展。盡管如此,我們還是清楚,全國美協的性質并沒有因為市場經濟的發展而發生改變,它仍然是一個在黨的領導下、可以隨時被要求調整策略適應新的政治形勢變化的藝術組織,直到2008年11月的全國美術家協會大會上,書記吳長江宣讀的《工作報告》仍然強調了中 共領導美術的必要性,并且對政治波普和玩世現實主義的藝術進行了明確的否定。

政治或意識形態的尷尬被一些哲學術語給巧妙地化解了(這是政治家或者政客經常做的事情),無論怎樣,意識形態的關鍵詞已經從身份明確的“工農兵”“辯證地”、“歷史地”轉變為含糊其辭的“人民大眾”,也就是說,90年代產生的“主旋律”概念就是一種具有適應性的術語,依據黨或者政治的需要,這樣的詞匯具有非常的彈性,有時候,人們會有一種幻覺,“主旋律”其大無邊;而有時候又是“其小無內”,讓人回到了具體的政治任務。究竟如何解釋相關的含義并提出相應的要求,完全取決于解釋者的目的與策略,盡管新的解釋與之前的解釋經常難以對稱,但即便是“對稱”也是可以給予“吻合的”解釋的,說到底,任何一個詞匯的解釋都是權力者的解釋,并且是具有控制性權力的人的解釋。

官方藝術機構策略性的調整在2009年變得比較清晰,這年的11月13日,一個隸屬中國藝術研究院的“中國當代藝術院”在北京正式掛牌成立。該院第一任院長是曾經畫出飽經風霜但遭到舊有意識形態堅持者非議的《父親》的畫家羅中立。在儀式上,人們知道了構成這個機構的成員名單:羅中立,徐冰,許江,周春芽,隋建國,韋爾申,蔡國強,王廣義,汪建偉,張曉剛,葉永青,王功新,林天苗,岳敏君,展望,方力鈞,劉小東,曾梵志,馮夢波,宋冬,邱志杰。被事先安排前來參加成立典禮儀式并表達祝賀的人大多數是黨和國家主管部門(中宣部、文化部、中國文聯、美術家協會)的官員,甚至全國美術家協會的主席也到場表示了祝賀。

解讀開始了。在新聞報道里,人們似乎將這個事件理解為官方開始主動介入中國當代藝術的發展,理解為國家資源與那些“野生的”(方力鈞)的當代藝術第一次有了結合,這個沒有正式體制編制甚至沒有辦公室的中國當代藝術院的成立被理解為曾經處于被指責、有時是地下的中國當代藝術取得了部分合法的地位,中國當代藝術也許將以主流方式得以推動。盡管批評界對進入藝術院的成員名單中的分類——屬于當代與不屬于當代——有不同程度的看法,并認為其中仍然不乏權力因素導致的結果,但是,像張曉剛、王廣義、方力鈞、岳敏君這樣的藝術家進入當代藝術院似乎也足以說明官方在意識形態標準上給予了明顯的讓步。參加了2008年12月召開的全國美術家協會代表大會的人應該有記憶:“工作報告”指責了政治波普和玩世現實主義對中國形象的歪曲。然而不到一年的時間,那些歪曲中國形象的藝術家已經成為官方藝術機構的重要成員。

羅中立在發言中說:

中國當代藝術院將擔任起中國當代藝術的發展使命,在追求當代藝術作品成就的同時,以中國當代藝術的整體研究及推廣為目標,引領中國當代藝術向完備、有機、健康、多元發展。為推進當代藝術的國際交流,弘揚和發展具有中國特色的當代藝術做出新的貢獻。

沒有人能夠因為這些信誓旦旦的言辭而認為從1979年以來以“先鋒”、“前衛”、“現代”和“當代”的名頭的藝術取得了徹底合法化的地位。原因很清楚,盡管從1978年起,中 共已經將工作的重心放在了發展經濟上,但是,黨沒有任何文件說明曾經持有的意識形態及其標準完全失效,沒有任何文件表明承認當代藝術就意味著毛**的文藝思想完全失效,同時,這個國家也沒有任何法律文件表明藝術的自由獲得了制度上的保障。羅中立在程序化的謝辭后面非常明確地表示:“中國當代藝術院的學術基點定位于以社會主義的核心價值為根本,立足于當代,秉承多元化的當代藝術的價值尺度,構建能體現時代創新精神和當代文化維度的價值評判體系。”完全看得出來,這些措辭與美術家協會工作報告的語句沒有什么大的差異,同時,也沒有人能夠說清楚此刻的“社會主義的核心價值”究竟是什么并且和當代藝術究竟是個什么樣的關系。因此,人們很難說清楚那些開始接受官方管制的藝術家——盡管他們完全不需要國家的津貼——會有什么樣的未來?

由于建設全球化時代背景下的國家形象任務的提出,由于那些在市場里擁有“天價”記錄的藝術家強大的影響力與號召力,由于三十年來市場經濟在事實上嚴重地瓦解了舊有意識形態的控制力,由于舊的官方藝術機構實在難以勝任對這個國家文化建設的推動,才有了這樣一個各方擁有各自的立場卻心照不宣的握手與“言和”(一個對姓“資”姓“社”的意識形態問題繼續保持不爭論的懸置狀態),盡管那些強調保持與官方立場對立的藝術家和批評家認為:這樣的握手與“言和”沒有什么實質上的意義,只能表明這些成員已經失去了他們的批判性與創造性。

黨和政府的立場被再次提示:文化部副部長,中國藝術研究院院長王文章(他被認為是推動當代藝術院成立的重要角色)在典禮儀式上對當代藝術(實驗藝術)使用了這樣的表述:

當代中國風格流派的藝術探索都在藝術的當代性探索中以赫然的藝術成就做出了自己的貢獻。中國當代藝術作為一個與中國20世紀80年代以來新潮美術相連的流派或風格概念,他逐漸集合起的一批藝術家,也作為當代中國在當代性探索中的一個勁旅,在當下的藝術創作中占有她的地位。中國當代藝術作為中國特色社會主義文化的一個組成部分,占有不可忽視的位置。

但是,在2010年8月18日,由中國藝術研究院和中國美術館聯合主辦、由中國當代藝術院承辦的“建構之維——中國當代藝術邀請展”的序言上,王文章對政治波普和玩世現實主義仍然保持了否定的態度。

那些曾經以反叛和前衛姿態從事藝術創造的藝術家集體在代表國家或者官方意志的中國美術館舉辦的第三次展覽(第一次是1980年的“星星美展”,第二次是1989年2月的“中國現代藝術展”),在官方機構的操作下,那些曾經表現出自由精神的藝術家也不得不站在美術官員的后面,與他們共同制造“和諧”——一個官方使用而不是佛教含義的詞匯——的場面。

之前兩年多里,批評的聲音集中在資本與市場對當代藝術的侵蝕上,而這些大多數卓有影響的藝術家被懷疑和指責為與資本和市場有不正當的關系,至少,他們已經不同程度地向資本與市場投降。現在,他們又接受了官方的“招安”并在官方的控制下參加贏得虛假恭維的展覽“建構之維”,在那些激烈甚至憤怒的批評者看來,這些藝術家已經處在資本與權力的雙重控制下。批評中隱含的激烈程度是如此地充滿敵意,不僅藝術家們在此刻的行為遭到了指責,他們過去那些具有普遍影響的藝術也似乎成為被質疑的對象。

正當人們對每天在媒體上出現的關于泥石流自然災害、“伊春空難”、“綠化作假”事件【1】沒有停頓地報道感到疲倦的時候,9月,藝術界的人們通過媒體得知:由國畫院、油畫院、版畫院、雕塑院、書法篆刻院、美術史論研究院和公共藝術院七個分院構成的中國國家畫院于8月31日在北京正式成立,這個新設機構被認為是改革的結果。之前幾年里,藝術家陳丹青、吳冠中以及網絡上的批評者對現有文聯、美協、畫院的體制給予了尖銳的批評,這多少逼迫國家畫院院長楊曉陽說:“在當前的文化體制改革中,畫院往哪里去的問題不可回避。畫院若沒有作為,就該解散,如果不正視新形勢的新要求,畫院的生存受到質疑將是一種必然。”作為藝術機構的官僚,楊曉陽沒有說明什么是畫院應該有的“作為”,他聲稱他與他的同僚經過了一年多的調查研究,決定要把這個實際在制度上沒有任何改變——資金來源仍屬國家劃撥而人員來自官員指定——類似“央企”集團重組的畫院“做大做強”。的確,“做大做強”與這個國家經濟領域里的口號非常一致。不過,在建立公民社會的階段,人們很容易對“做大做強”的經濟來源——人們已經很清楚那是納稅人的金錢——及其使用與分配方式的合法性表示質疑。無論如何,楊曉陽說,中國畫院要“迅速凝聚全國最高水平,組成美術的‘國家隊’,迎接一個新的時代的到來”。這時,“國家隊”一詞與中國當代藝術院院長羅中立半個月前曾說過的要組建一支“當代藝術國家隊”的話形成了呼應,這樣的呼應被媒體理解為中國國家畫院與中國當代藝術院構成官方美術和當代藝術這兩個領域的聯合。三年后,一直就受到批判的玩世現實主義的代表藝術家方力均也獲得了這個國家隊的一個官銜(國家畫院當代藝術研究中心主任)。“體制內外的藝術,從前在同一塊疆域里并行多年、井水不犯河水,有如藝術的兩個江湖,如今在一個文化戰略的糅合下漸成一體。”【2】 在政治體制與藝術體制沒有改變的背景下,沒有人對模模糊糊的國家文化戰略提出質疑,也很難理解不同意識形態標準的藝術家為什么會以這樣的方式發生聯系。質疑者將更多的指責仍然放在了那些參加進中國當代藝術院的當代藝術家身上。在不少年輕藝術家和批評家眼里,那些曾經具有批判精神的藝術家已經放棄了當初的立場,他們已然成為過去。

時間流逝,到了2014年,不僅一個實驗藝術委員會出現在全國美協的組織體系中,而且一個被稱之為“實驗藝術”的展覽業已作為全國美協的全國展覽的一部分出現在今日美術館。對之,人們更換了不同的詞句和術語,不過是又一次重復了之前支持或者質疑的不同論調。也許我們可以找出一些文字與解釋以便說明此次展覽與之前有明顯的不同,但是,我們也可以輕而易舉地發現那些具有決定性的句子與判斷:

美協常務副主席吳長江:“全國美展必然以弘揚主旋律作品為主,但是,也在關注當下多層次、多元化的藝術創作面貌,國內實驗藝術注重思想精神的表達,探索新媒介形式和新視覺經驗,已經成為中國藝術創作的重要組成部分。”【3】 吳的政治立場非常清楚:“必然以弘揚主旋律作品為主。”但是,實驗藝術也被認為“注重思想精神的表達”,不過,吳沒有說出實驗藝術注重的是什么樣的“思想精神”,從句子結構域邏輯上看,其“思想精神”與“主旋律”是不同的。在這里,吳不過是表達了一種實驗藝術與“主旋律”沒有太大沖突的認定。

美協官方雜志《美術》主編尚輝還是將意識形態問題點明了:他試圖將敏感的當代藝術與參加展覽的實驗藝術區分開來,所以他將實驗藝術在中國的發展分為三個階段:

第一批的當代藝術家,更多是運用反體制的中國符號,比如王廣義的“大批判”、岳敏君的憨笑傻人等,是按照西方藝術的標準,來遴選藝術家和作品;第二個時期,國內藝術家自主性被調動,突破了政治符號,開始具有藝術本體的探索性;現在則處于第三個階段,當代藝術已經不再是西方藝術了,……

所以,在他看來,官方現在可以接受最新階段的實驗藝術了,原因是,這個階段的藝術不是西方選擇出來的,甚至多少有點是體制內的標準,因為他還說:中國體制內的藝術機構,體制內的批評家也開始承認這樣一種藝術創作方式。【4】 這個邏輯意味著“第一批”當代藝術家的實驗藝術是不可以接納的,因為他們“反體制”并且其藝術是遵循“西方藝術的標準”,這無異于說:“西方的”和“反體制的”是不能夠被今天的全國美展所接納的,那些在今天參加進實驗藝術展的作品沒有或者基本上沒有帶上“西方的”和“反體制的”性質。

實驗藝術還被其他官員肯定,例如中國美術家協會分黨組成員、副秘書長杜軍在發布會上說:“全國美展弘揚主旋律是肯定的,但在關注人們、關注社會、關注國家發展、關注文化推動等方面,我們都是非常包容的。實驗藝術是當代藝術的一種表現形式,作為全國美展就應該有這種包容。同時實驗藝術在整個美術事業發展中具有重要地位。”【5】

與過去任何一個類似的事件一樣,沒有人去深究這些文字中的政治立場與含糊其辭的解釋,對于那些參展藝術家來說,無論如何,官方讓他們的藝術參加到曾經不被允許參加的全國性展覽中,為什么不參加?!對于這樣的參加,在藝術家或者批評家那里有很多看上去順水推舟的邏輯:

“實驗藝術”的教學已然進入學院,作品和藝術家被主流展覽、主流空間所接受,這其實是中國當代藝術家一直以來的一個訴求。(劉禮賓)【6】

所謂的被招安是互相被招安,我們互相在招手。如果大家能一塊做好有意義的事,能把中國當代美術推進到一個新的層面,不管誰采取主動的態度都行。(呂勝中)【7】

作為美協實驗藝術委員會副主任、央美實驗藝術系主任,呂勝中甚至認為:“實驗藝術與美協的合作不是第一次,1989年中國美術館的‘現代藝術大展’就是由美協主辦的。但是這次不一樣,實驗藝術真正進入了全國美展。”【8】

可以想象,在上次當代藝術院成立之時就與他人產生激烈辯論的藝術家邱志杰這次毫無顧忌地為這次全國美展實驗藝術展進行了是否正當的辯護。他甚至可能認為自己也許涉及到了體制內與體制外各自的問題以及之間的關系的焦點:

招安不招安是個著名的無聊討論,全國美展不放實驗藝術,我們說它反動,放了就說它招安,那全國美展要怎么辦?學院里面不開設當代藝術你說它反動,開了你說它招安,你讓學院怎么辦?做大了罵它大,做小了罵它小,怎樣都不行。并且這種說法人為地割裂了體制內、體制外的真實情況,體制內外都有很棒的藝術家,也都有很傻叉的事情,體制內有為自己撈利益的人,體制外也有很多靠罵體制為自己撈利益的人,但體制內外都有人在積極地促成社會發展,反倒兩頭的人都是很像的。所以招安這個討論沒有意義。這個討論什么意思呢?希望中國發生革命嗎?如果你不允許改良是想要革命嗎?整個世界準備好中國再次爆發革命嗎?中國準備好再來一次革命了嗎?其實是這個問題。革命的失敗經驗太多了,每一次都是煽動家獲益,老百姓遭殃。【9】

無論怎樣,在為實驗藝術參加官方全國美展進行辯護的人中間,沒有人去討論展覽中的實驗藝術的思想精神與價值立場究竟與官方的標準有什么不同?沒有人去討論展覽中的作品究竟是否符合“主旋律”的要求?如果不符合,這樣的展覽究竟意味著什么?僅僅意味著雙方同意在一個空間里工作而不要論及工作的內容究竟是什么嗎?或者像呂勝中的形容:真是意味著雙方在向對方招手嗎?招什么手?在這個“招手”的過程中難道美協沒有他的意識形態原則與立場嗎?或者像邱志杰所說:由于體制內與體制外都有不講原則的壞人,以致人們不要對這種也許會帶來和解可能性的展覽指手畫腳嗎?如果提出問題,就是要推動革命,推動讓“煽動家獲益,老百姓遭殃”的動亂嗎?難道沒有看到在整個選擇藝術家和決定展覽的過程中,官方美協的決策者始終堅持著他們的“主旋律”底線,而警惕著給中國當代藝術帶來全球影響力的“第一批”的進入嗎?難道我們今天看到的大多數“實驗藝術”是非常中國的而不是非常“西方的”嗎?很簡單的事實是:47位參展藝術家的作品,包括5位評委委員的作品中,幾乎絕大多數的作品在思維方式、趣味邏輯以及手法上是非常非常地“西方”,難道美協的官員看不出來嗎?基本的事實是,當代藝術的語義復雜而具有多種可能性,但是,偏偏不會在思想精神方面與“主旋律”吻合,辨明這個事實難道需要花費吳長江們、尚輝們、杜軍們大量腦筋嗎?的確,人們想要知道,為什么全國美協要向實驗藝術“招手”——借用呂勝中的用詞?崔燦燦是這樣表述自己的看法與立場:

藝術的實驗性不僅在于藝術家的意圖和結果,它也在于在哪里展出,在哪里行動和蔓延,展示和傳播也是一種立場。這也是實驗空間、社會運動、野外生長的價值。實驗藝術意味著反經驗、反經典,它不僅是反對經驗和經典的藝術品,它反對的是一種經典方式,包括表達、呈現、傳播的方式。在這個意義上實驗遠離的也包括傳統而腐朽的制度和機構。

……

特別是在中國的特殊語境中,你靠近體制化一步,并不寓意體制的進步,你只是體制為了表演開放,請去的臨時演員。就像領導展開批評和自我批評一樣形式化,就像大會里穿著少數民族服飾的代表一樣雞肋,沒人在意你做什么,只要你舉手同意,證明參與。美協要的是你的身份和所謂“實驗藝術家”的頭銜,前提當然你不能反對他們和他們所代表的利益……【10】

毫無疑問,1978年開始的改革開放以來,隨著西方思想的引進、市場經濟的發展以及全球化地帶來的價值系統,使得官方舊有的藝術標準逐漸失效,全國美術展覽淪為為那些利用全國美展謀取個人私利的“藝術家”提供機會、僅僅是以藝術之名來浪費納稅人金錢的例行公事,直到今天,全國美展幾乎沒有為改革的當代中國提供出具有代表性與歷史性的作品,其權威性以及藝術影響力已經無從談起。但是,由于體制上的原因,這個利用納稅人金錢的組織能夠為那些以藝術之名而撈取私利的人提供平臺,如果參加了全國展覽并獲得相應的獎項,個人在職稱評定、工資級別以及其他福利待遇方面將獲得相應的好處。換句話說,美協的展覽與獎項沒有為中國的美術事業提供發展的可能,卻成為遷就沒有才能的庸人、追求體制名利的濫人、用“藝術”來維系利益關系的壞人的溫床。這個事實難道不清楚、不普遍、不嚴重嗎!邱志杰會說,“體制外也有很多靠罵體制為自己撈利益的人”,但這是我們終止揭示美協的問題或者體制問題的理由嗎!

“第一批”實驗藝術家(你當然可以不必咬文嚼字地將他們表述為“當代藝術家”)被排除在了認同的實驗藝術之外,因為他們是“西方標準的”、“反體制的”?尚輝說:“這個展覽試圖把十年內最經典的藝術作品都選進來,但客觀上也有意識形態的討論,有些作品不太適合這個展覽。”他及他的同仁難道沒有注意到,中國當代藝術在全球范圍內的影響,在中國今天的影響不正是“第一批”實驗藝術家努力的結果嗎?張曉剛、王廣義、方力均、岳敏君們早已經進入歷史,批評家和策展人當然需要關注新的一代代藝術家的成長,當然要推動新的藝術的產生,可是,人們的判斷必須清楚:正是當代藝術的歷史價值與在全球范圍內的影響力,決定著官方美協沒有可能一次次地回避這個已經持續了三十多年的文化與藝術事實,為了保持自己垂危的身軀,不得不向當代藝術(好吧,我們說“實驗藝術”)招手。可是,呂勝中們不要以為這個“招手”是“招手者”喪失其政治立場或者突破了原則的,沒有!向你招手不過是為了鞏固自己的隊伍,讓自己的“權威地位”繼續存在,即便有個別體制內的人是為了中國的藝術事業——我們姑且認之,但是他的努力將是無實際意義的(去看看已經成立了好幾年的中國當代藝術院在今天的景象吧!同時再請去看看中國國家畫院為自己的房屋建設所設計的規劃圖吧——濫用納稅人的金錢可以說是肆無忌憚!)。

邱志杰僥幸地陳述:

在接到擔任評委的邀請時,最擔心的是展覽最后變成被閹割的另一個版本的官方當代藝術。但評選過程中官方的態度其實沒有想象中的嚴重,他們的子女可能也在國外讀書,可能也做裝置,最后整個展覽呈現出來,跟上海雙年展、跟威尼斯雙年展的尺度標準其實沒有什么差別,徐震、劉偉、蔣志這樣非體制內的、沒有話語權的藝術家也都在里面。【11】

謝天謝地,真是僥幸,你讓美協將實驗藝術展的五人評委換成他人來試試!即便沒有剛才尚輝提及到的情況,人們也能夠想象:標準是潛在的,只是參與游戲的人實在太聰明,他或者他們正好自覺地將選擇的范圍放在了紅線以內。難道不是?在今天的中國,同意“裝置”容易,同意觀點難,同意思想與立場更是難上加難!這樣的現實需要我們持久的想象和去反復嘗試才會論證出來嗎!順便說一句,也許我們可以將不同的作品之間做一些程度上的比較,但是,僅僅是依據藝術品的材料和展覽的表面效果將中國的全國美展與威尼斯雙年展說成一回事,不知是糊涂之至,還是刻意為之!

在關于實驗藝術參加全國美展的討論中,不少人使用了“權力”、“利益”、“江湖”、“博弈”這類沒有傳統意識形態色彩的字眼,的確,無論體制內還是體制外,人們的精神領域發生了巨大的變化,簡單地說,這是一個缺乏基本價值觀的國度,以致相應的道德準繩、倫理標準以及基本的善良變得十分稀有,在這樣的現實中,我們的藝術究竟在干什么?我們的展覽究竟是為了誰?什么是我們的言行的思想基礎?如果缺乏思想與社會問題的爭論,那些不明不白的相互“招手”又有什么意義?

梁克剛說:“在我看來,今天的‘體制’已遠不是三十年前的那個‘體制’了,而如今的‘實驗藝術’還有多少前衛性與獨立性也尚且值得商榷。”【12】梁克剛還是想說“前衛性”和“獨立性”仍然應該是實驗藝術的核心問題;呂勝中說:“為什么不再叫‘前衛’呢,因為藝術家不再追求一個空間的(前沿)概念。而當代又是一個時間范疇。‘實驗’永遠是一個方法論概念。”【13】 邱志杰更希望人們把實驗藝術、前衛藝術、先鋒藝術、當代藝術區分開來,相較后面幾類藝術;“實驗藝術相對緩和、低調一點,實驗意味著承認自己的不成熟,但是也在做著前衛性的探索。”【14】 關于實驗藝術(當然也包括“當代藝術”)亂糟糟的說法實在太多,盡管我對呂勝中將實驗藝術僅僅與所謂方法論牽扯在一起表示驚訝,但是我認為在這些概念上糾纏并不重要,重要的仍然是我們的言行究竟是基于什么樣的價值觀發生的?說到底,全國美協究竟想干什么?實驗藝術究竟想干什么?

幾年前,一位年輕的知識分子對新世紀第一個十年做了一個評價:“錯失的十年。”這位叫許知遠的年輕人先歷書了世紀初人們對新世紀的希望:

還記得2001年前后,這個國家曾經蘊涵的對未來的樂觀和期望嗎?它渡過了九十年代初的嚴寒和緊接而至的喧嘩與躁動,經濟自由已經帶來了一個相對寬松、盡管仍然弱小的市民空間;私人經濟不斷蓬勃,而且逐漸孕育了一個中產階級群體;互聯網技術打破了信息匱乏,讓人們看到更廣闊的世界,年輕人紛紛要開始創造自己的事業,盡管他們的視野仍單一,卻充滿了活力;國際化和技術革命一樣,增加了樂觀,中國要舉辦奧運會,加入了WTO,國際規則將可能幫助這個古老國家跳出舊循環的困境;連政治體制也做出了某種妥協,它歡迎私人企業主的加入,經過了九十年代末的私有化浪潮,官僚系統的控制能力衰退了,人們也希望這個在全球商業環境中成長起來的商人階層,能變成另一支社會力量……【15】

但是,第一個十年差不多過去了,作者表達了極度的失望:

將近十年過去了,最初的這些期望,都改變了味道。……但一旦深入其中,你會發現:私有經濟的活力,正迅速被國有企業的壟斷所擠壓;大學教育徹底淪為權力與金錢的俘虜,培養出一代沒有靈魂和人格的青年;市民空間尚未成熟,就已被控制、收買,然后自甘墮落;互聯網沒有轉化成自由表達的渠道,反而愈發變成了群眾語言暴力的發泄場,它令公眾輕易陷入極端化的情緒;社會的不穩定感在迅速增加,貧富差距和普遍的腐敗,則令民怨四起……在這些變化背后是一種令人憂慮的傾向,社會的獨立空間、個人的獨立性、市場和技術的自由度,都在被國家權力所吞噬,整個社會的創造力和熱情,被消耗和扭曲,……

的確,這是一個政治糜爛、全面腐敗、道德淪喪、信仰崩潰的時代,今天的實驗藝術就處在這樣的語境中,但是,語義模糊、玩弄聰明、閃爍其詞、裝神弄鬼卻是實驗藝術中間普遍存在的問題。面對一個即將發生更加劇烈變革的時代,當代藝術應該借用自身的影響力發揮其真正的作用與歷史賦予的活力,但這些活力不是簡單地來自裝置、影像或者其他什么新媒體,而是來自內心的無意識沖動、來自對一切慣習給予不妥協的敏感性、來自富于洞見的歷史洞察、來自具有批判能力的所有思想(當然包括西方的思想,就像早年共 產 黨接受馬克思主義那樣)。要知道,當代藝術什么都不是,除非她是思想與權力的博弈,是智慧與陳規的博弈,是創造與奴役的博弈。

試圖取得形式上的合法性的歷史在實驗藝術參加全國美展之時就此打住,相信人們會漸漸認可這個形式上的勝利(盡管呂勝中和邱志杰的辯解多少有些猥瑣甚至錯誤的調性,中氣顯得極為不足),但最最重要的是:實驗藝術家要通過能夠真正改變人們的意識與觀念的當代藝術,打開自己的思想、利用自己的智慧、解放自己的感受力、發揮自己的創造力,參與到樹立符合這個國家和民族未來的共同價值觀的歷史建設當中,并取得最后的勝利。不要以為這僅僅是一句簡單的口號,大家很快會看到,這就是一場革命——不是邱志杰理解的爛污或“暴力”,一場不可能通過手足無措、溫文爾雅、含糊其辭的開幕式站臺就能夠完成的革命,一場不能夠利用妥協、而必須堅持自身原則和有明確立場的革命。

2014年8月31日星期日于“碧云深處”

注釋:

【1】8月,新聞報道陜西渭南華縣一些山崖的石頭被涂上了綠色的油漆。華縣國土資源局礦產辦李主任說:“這是國內最先進的經驗,就這樣弄了,從網上找的,從外地學的經驗。”(9月2日《南方都市報》) 之前,就有云南富民縣油漆“綠化”山坡,昆明宜良縣要求給公路兩側的墳墓刷綠漆;在廣東的珠三角綠道網建設中,也發現有地方用刷綠漆冒充綠化;另據報道,在福建一些山區,在裸露的山坡上刷漆已成為普遍的做法。

【2】“‘當代藝術國家隊’與‘美術國家隊’漸成一體” 2010-09-02 10:24 來源 :《東方早報》。

【3】“實驗藝術進美展,圈里人的說法”:http://www.zmshj.com/plus/view.php?aid=15898&bsh_bid=475059649

【4】“實驗藝術被認可還是被招安”:http://hn.artro/ n.net/20140820/n643354_2.html

【5】《新京報》:“行走江湖25年后,實驗藝術再進廟堂”:http://hn.artro/ n.net/20140823/n644581.html

【6】四個關鍵詞看懂實驗藝術展http://epaper.bjnews.com.cn/html/2014-08/22/content_530499.htm?div=-1

【7】《新京報》:“行走江湖25年后,實驗藝術再進廟堂”:http://hn.artro/ n.net/20140823/n644581.html

【8】“實驗藝術進美展,圈里人的說法”:http://www.zmshj.com/plus/view.php?aid=15898&bsh_bid=475059649

【9】“實驗藝術進美展,圈里人的說法”:http://www.zmshj.com/plus/view.php?aid=15898&bsh_bid=475059649

【10】“實驗藝術進美展,圈里人的說法”:http://www.zmshj.com/plus/view.php?aid=15898&bsh_bid=475059649

【11】“實驗藝術進美展,圈里人的說法”:http://www.zmshj.com/plus/view.php?aid=15898&bsh_bid=475059649

【12】“實驗藝術進美展是利益交換?”:http://news.99ys.com/news/2014/0825/9_180444_1.shtml

【13】“實驗藝術進美展,圈里人的說法”:http://www.zmshj.com/plus/view.php?aid=15898&bsh_bid=475059649

【14】“實驗藝術進美展,圈里人的說法”:http://www.zmshj.com/plus/view.php?aid=15898&bsh_bid=475059649

【15】“錯失的十年”,2009-11-03 15:43 來源 :FT 許知遠。