中國(guó)書畫網(wǎng) > 傳世書畫 > 繪畫 > 清 代 > 畫家——石濤

畫家——石濤

來源:中國(guó)書畫網(wǎng) 作者:老秋

石濤(1642-1707)廣西全州(今全縣)人, 清代書畫家。明-靖江王-朱贊儀十世孫。原姓朱,名若極,小字阿長(zhǎng), 削發(fā)為僧后更名元濟(jì)、超濟(jì)、原濟(jì)、道濟(jì),自稱苦瓜和尚,游南京時(shí),得長(zhǎng)竿一枝,因號(hào)枝下叟,別署阿長(zhǎng),鈍根,山乘客、濟(jì)山僧、石道人、一枝閣,他的別號(hào)很多,還有大滌子、清湘遺人、清湘陳人、靖江后人、清湘老人、晚號(hào)瞎尊者、零丁老人等。

石濤的作品有山水、人物、花果、蘭竹、梅花,無不精妙。且能熔鑄千古,獨(dú)出手眼。其構(gòu)圖之奇妙,筆墨之神化,題詩之超逸,都表現(xiàn)了他的風(fēng)骨,早脫前人窠臼。

石濤是明末清初畫壇革新派的代表人物。強(qiáng)調(diào)“畫家要面向現(xiàn)實(shí),投身到大自然中去”,“搜盡奇峰打草稿”,創(chuàng)造自己的藝術(shù)意境。要“借古以開今”,從實(shí)際生活中獲得感受。其創(chuàng)造性,就表現(xiàn)在他個(gè)人心情與自然的交流,達(dá)到從古人入、從造化出的藝術(shù)境界。他的皴法是為山川“開生面”,用得很靈活。他分析畫中的“點(diǎn)”說:點(diǎn)有雨雪風(fēng)睛,四時(shí)得宜;點(diǎn)有反正陰陽襯貼;點(diǎn)有夾水惡化墨,一氣混雜;點(diǎn)有含苞藻絲,纓絡(luò)連牽;點(diǎn)有空空洞洞,干燥沒味;點(diǎn)有有墨無墨,飛白如煙;點(diǎn)有似焦似漆,遢透明;點(diǎn)更有兩點(diǎn),未肯向人道破;有沒天沒地,當(dāng)頭劈面點(diǎn);有千巖萬壑,明凈無一點(diǎn)。

直到年老力衰病重時(shí),仍作設(shè)色山水冊(cè)書畫各十二幀。

石濤在繪畫藝術(shù)上成就極為杰出,由于他飽覽名山大川,“搜盡奇峰打草稿”,形成自己蒼郁恣肆的獨(dú)特風(fēng)格。石濤善用墨法,枯濕濃淡兼施并用,尤其喜歡用濕筆,通過水墨的滲化和筆墨的融和,表現(xiàn)出山川的氤氳氣象和深厚之態(tài)。有時(shí)用墨很濃重,墨氣淋漓,空間感強(qiáng)。在技巧上他運(yùn)筆靈活。或細(xì)筆勾勒,很少皴擦;或粗線勾斫,皴點(diǎn)并用。有時(shí)運(yùn)筆酣暢流利,有時(shí)又多方拙之筆,方園結(jié)合,秀拙相生。

石濤作畫構(gòu)圖新奇。無論是黃山云煙,江南水墨,還是懸崖峭壁,枯樹寒鴉,或平遠(yuǎn)、深遠(yuǎn)、高遠(yuǎn)之景,都力求布局新奇,意境翻新。他尤其善用“截取法”以特寫之景傳達(dá)深邃之境。石濤還講求氣勢(shì)。他筆情恣肆,淋漓灑脫,不拘小處瑕疵,作品具有一種豪放郁勃的氣勢(shì),以奔放之勢(shì)見勝。

石濤傳世作品甚多,民間有石濤作品者不少,但大多不是精品。

石濤作品精品主要藏于故宮博物圓和上海博物館。

石濤

石濤 (1642—約1718年),俗姓朱,明宗室靖江王朱贊儀十世孫,譜名若極,廣西桂林人。明滅亡后,出家為僧,法名原濟(jì),字石濤,號(hào)清湘老人、苦瓜和尚等。工于詩文,擅繪山水、蘭竹、花草及人物。其筆情縱恣凝煉,獨(dú)具創(chuàng)新,對(duì)揚(yáng)州畫派和近、現(xiàn)代中國(guó)畫的影響極大。與清初畫壇朱耷、髡殘、弘仁合稱“清四僧”,著有《苦瓜和尚畫語錄》,針對(duì)畫壇時(shí)弊提出諸多精辟見解。他主張“筆墨當(dāng)隨時(shí)代”和“借古以開今”,強(qiáng)調(diào)對(duì)大自然要有真切的藝術(shù)感受,在藝術(shù)創(chuàng)作時(shí)要“我自用我法”,反對(duì)泥古不化。

石濤搜盡奇峰圖卷 Loading... This is the caption of image number 1 《搜盡奇峰圖》卷,清,石濤作,紙本,墨筆,縱42.8cm,橫285.5cm。

畫卷迎首處,石濤自題:“搜盡奇峰打草稿”,鈐“老濤”。畫尾的空白處,有石濤于畫興之余所題寫的長(zhǎng)篇畫論:“郭河陽論畫,山有可望者、可游者、可居者。余曰:江南江北,水陸平川,新沙古岸,是可居者。淺則赤壁蒼橫,湖橋斷岸,深則林巒翠滴,瀑水懸爭(zhēng),是可游者。峰峰入云,飛巖墮日,山無凡土,石長(zhǎng)無根,木不妄有,是可望者。今之游于筆墨者,總是名山大川未覽,幽巖獨(dú)屋何居?出郭何曾百里入室,那容半年交泛濫之酒杯,貨簇新之古董,道眼未明,縱橫習(xí)氣安可辯焉?自之曰:此某家筆墨,此某家法派,猶盲人之示盲人、丑婦之評(píng)丑婦爾,賞鑒云乎哉。不立一法,是吾宗也,不舍一法,是吾旨也,學(xué)者知之乎。時(shí)辛未二月,余將南還客且憨齋,宮紙余案,主人慎庵先生索畫并識(shí)請(qǐng)教,清湘枝下人石濤元濟(jì)。”鈐“苦瓜和尚”、“冰雪悟前身”、“石濤”。

后隔水及尾紙,有墨香堂、陳奕禧、徐云、葉河音布等家題詩和題記。全幅鈐鑒藏印數(shù)十方。

此圖是他50歲云游京師所作。圖中有一段對(duì)長(zhǎng)城的描繪,這不僅是長(zhǎng)城圖像首次在山水畫中出現(xiàn),同時(shí),也印證了此畫的寫實(shí)性以及作者所提倡的師法造化“搜盡奇峰打草稿”的美學(xué)觀。該畫在表現(xiàn)上,于奇險(xiǎn)中見雄渾,嚴(yán)謹(jǐn)處寓虛空。雖看似筆墨豪放,皴擦點(diǎn)染盡在無意,而在整體上卻把握了峰巒層次,云氣走向及林木隱現(xiàn)的神韻。特別是,它的構(gòu)圖雖然充塞滿紙,卻絲毫不失疏朗空靈,這的確是只有搜盡奇峰才能煉就出的本領(lǐng)。

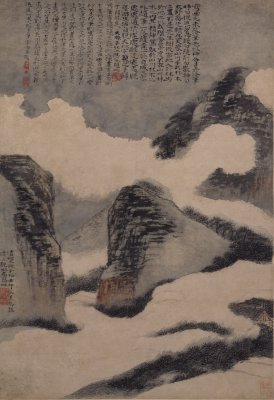

石濤云山圖軸

Loading... This is the caption of image number 1 《云山圖》軸,清,石濤繪,紙本,設(shè)色,縱45.1cm,橫30.8cm。

此圖軸是石濤晚年之作,此時(shí)他的山水畫構(gòu)圖新穎大膽,出奇制勝,極盡含蓄隱約之妙。圖中打破一層地、二層樹、三層山的“三疊式”和北宋式的上留天、下留地、中間設(shè)景的構(gòu)圖程式,而是用“截取法”直接截取景致中最優(yōu)美、最有代表性的一段。作者描繪半露的山體,樹木間以水墨漬出云態(tài),天空用淡墨渲染,以顯現(xiàn)出云的白凈和飄浮的動(dòng)感