《雙駿奔馬圖》

來源:中國書畫網 作者:三少奶奶

徐悲鴻(1895年7月19日-1953年9月26日),中國江蘇省宜興屺亭橋人。中國現代美術事業的奠基者,杰出的畫家和美術教育家,主張發展傳統中國畫的改良,立足中國現代寫實主義美術,提出了近代國畫之頹廢背景下的《中國畫改良論》。徐悲鴻自幼隨父親徐達章學習詩文書畫。1916年入上海復旦大學法文系半工半讀,并自修素描。先后留日、法,游歷西歐諸國,觀摹研究西方美術。1927年回國,先后任上海南國藝術學院美術系主任、中央大學藝術系教授、北京大學藝術學院院長。

徐悲鴻是中國少有的被授予“人民藝術家”稱號的畫家,也是最為普通大眾所熟悉的近現代繪畫藝術大師。1933年起,徐悲鴻先后在法國、比利時、意大利、英國、德國、蘇聯舉辦中國美術展覽和個人畫展。抗日戰爭爆發后,在香港、新加坡、印度舉辦義賣畫展,宣傳支援抗日。中華人民共和國建立后,任中華全國美術工作者協會主席、中央美術學院院長等職,為第一屆全國政協代表。徐悲鴻先生一生節衣縮食,死后將收藏的唐宋元明清及近代著名書畫家的作品1200余件,圖書、畫冊、碑帖等1萬余件全部捐獻給國家。

徐悲鴻藝術特點

徐悲鴻先生擅長素描、油畫、中國畫。他把西方藝術手法融入到中國畫中,創造了新穎而獨特的風格。他的素描和油畫則滲入了中國畫的筆墨韻味。他的創作題材廣泛,山水、花鳥、走獸、人物、歷史、神話,無不落筆有神,栩栩如生。他的代表作油畫《田橫五百士》、《徯我后》、中國畫《九方皋》、《愚公移山》等巨幅作品,充滿了愛國主義情懷和對勞動人民的同情,表現了人民群眾堅韌不拔的毅力和威武不屈的精神,表達了對民族危亡的憂憤和對光明解放的向往。他常畫的奔馬、雄獅、晨雞等,給人以生機和力量,表現了令人振奮的積極精神。尤其他的奔馬,更是馳譽世界,幾近成了“現代中國畫”的“象征”和“標志”。

徐悲鴻藝術成就

徐悲鴻的作品,無論是油畫、國畫還是素描,在中國近現代藝術史上都占有重要地位。他在油畫方面最大的成就是使印象主義的光與色的表現與古典主義嚴格而完美的造型相結合。在早期中國油畫家中,杰出者首推徐悲鴻。在素描方面,徐悲鴻成績卓著。他的素描既是繪畫訓練的習作,為他的國畫和油畫創作打下了深厚的基礎,同時又是具有欣賞和研究價值的藝術品。其一生中,僅畫人體素描就不止千幅。徐悲鴻在國畫方面的造詣也很深厚。他是國畫創新的藝術實踐者,在繼承傳統繪畫的基礎上第一個把歐洲古典現實主義的技法融入到國畫創作中,創制了富有時代感的新國畫。以人們熟知的畫家的馬畫為例,從這類作品中既能欣賞到中國傳統繪畫中的線條造型和筆墨之美,又能觀察到物象局部的體面造型和光影明暗。

徐悲鴻的作品熔古今中外技法于一爐,顯示了極高的藝術技巧和廣搏的藝術修養,是古為今用、洋為中用的典范,在我國美術史上起到了承前啟后、繼往開來的巨大作用。他擅長素描、油畫、中國畫。他把西方藝術手法融入到中國畫中,創造了新穎而獨特的風格。

徐悲鴻長期致力于美術教育工作。他發現和團結了眾多的美術界著名人士。他培養的學生中人材輩出,許多已成為著名藝術家,成為中國美術界的中堅骨干。他對中國美術隊伍的建設和中國美術事業的發展作出的卓越貢獻,無與倫比,影響深遠。

徐悲鴻一生創作了數千件中國畫、油畫和素描作品。北京徐悲鴻紀念館收藏著他各個時期的作品1000余件,其他作品散見于臺灣、香港、東南亞及世界各地的私人收藏,另有數十件油畫精品毀于第二次世界大戰。1953年9月26日,徐悲鴻因腦溢血病逝,享年58歲。按照徐悲鴻的愿望,夫人廖靜文女士將他的作品1200余件,他一生節衣縮食收藏的唐、宋、元、明、清及近代著名書畫家的作品1200余件,圖書、畫冊、碑帖等1萬余件,全部捐獻給國家。次年,徐悲鴻故居被辟為徐悲鴻紀念館,集中保存展出其作品,周恩來總理親自題寫“悲鴻故居”扁額。

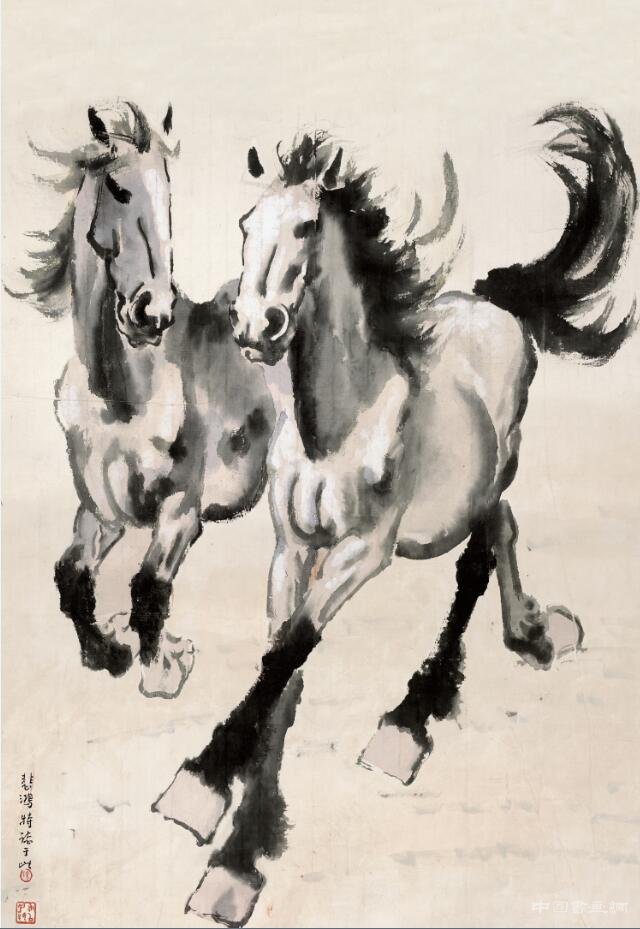

《雙駿奔馬圖》,近代,徐悲鴻,紙本設色,立軸,縱38.2厘米,橫80厘米,藏處不詳

《雙駿圖》中的雙馬從遠處疾馳而 來,它們昂首天外,奮蹄如飛,意氣風發,充滿鼓舞人心的力量,這種威武的戰馬形象實際上也是徐悲鴻自己的精神象征。徐悲鴻從1930年代探索出大寫意馬的 筆法,至1950年已是駕輕就熟,信筆揮灑。對于他來說,筆墨已是次要的,他多在畫中寄寓一種內心的感受,這種感受來源于他這個愛馬之人多年對馬的觀察、 寫生,來源于對時局的關注,來源于一個知識分子的良心,來源于一種在苦難中頑強拼搏的力量,所以徐悲鴻晚期的奔馬反映出來的精神內涵更多。

此《雙駿圖》取徐悲鴻一貫的構圖手法:四分之三側面,因為這個角度最能夠展現奔馬的精神狀態和體貌特征。與其它奔馬作品不同的是,本幅雙馬在奔騰中似有 交流,一方面是風馳電掣的速度,一方面甚至有些溫情脈脈,仿佛預示著一種戰爭中的友情。此外,右側馬的馬腿被適當拉長了一些,這種比例略微失調帶來的錯覺 使該馬顯得更加神速,兩條前腿幾乎要騰空而起。在畫法上,畫家先以富有變化的大塊灰墨擺出馬的形體,剛柔并濟的寥寥數筆寫出四肢的主要骨骼、肌肉,再運用 濃墨點出頭部五官特點,最后以硬筆焦墨掃出隨風飄舞的鬃、尾,雙駿即躍然紙上。整幅氣魄雄渾,筆力豪壯,結構精準,神態生動,足見畫家在素描和傳統水墨方 面的功夫,以及體察細微的能力,當為徐悲鴻晚年的畫馬佳作。