宋代馬遠作品賞析

來源:中國書畫網 作者:張璋

《山徑春行圖》,宋代,馬遠,絹本設色,小品,縱27.4厘米,橫43.1厘米,臺北故宮博物院藏

宋朝在軍事上給人的印象不甚強悍,并且受到外族的侵擾。但是宋朝的商業極其發達,相對富庶的生活讓各種文藝得以發展,中華文明的許多方面在有宋一代處于輝煌頂峰。其中繪畫相比隋、唐,在山水林石、花竹禽鳥有長足的發展,對后世產生了深遠的影響。

北宋時期,山水畫已經達到了登峰造極的境界,全景式山水構圖已經非常完滿,宋初即出現了標程千古的山水畫大師,而在技法和視覺表現力上,北宋山水畫把皴法和墨染融為一種筆法,在刻畫出山水的自然質地之上還能表現在不同時間的變化。到了南宋,全景式山水格局演變成一種更加自然化和生活化的邊景山水,由繁入簡、由整體到局部、由宏大到詩意小品,筆墨表現上更加突出墨法的表現力。

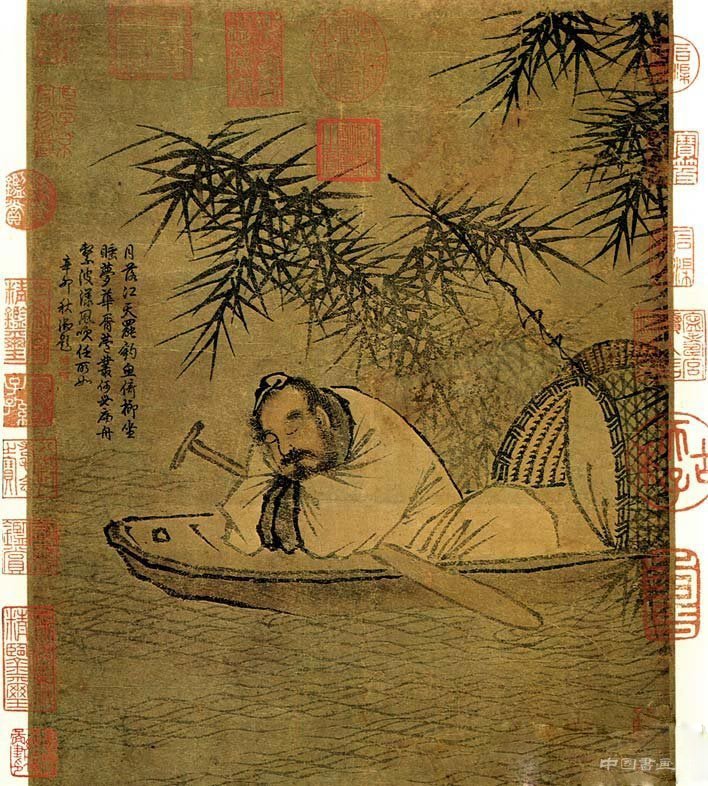

《秋江漁隱圖》,宋代,馬遠,絹本墨筆,縱37厘米,橫29厘米,臺北故宮博物院藏

這在南宋朝(1127-1279年),文化獲得了極為重要的發展。重建畫院后,皇室廣征藝術人才,宮廷畫家不但傳承了前代山水人物、花卉鳥禽等題材的成就,而且藝術上有很多創新,對后世影響十分深遠。種山水格局的變革并非一朝一夕完成,但是在繼承前人剪裁經營特點的基礎上,真正完成這種邊景式山水構圖變革的畫家是馬遠、夏圭,兩人有“馬一角、夏半邊”之稱,他們和李唐、劉松年合稱“南宋四家”,馬遠、夏圭兩人也并稱“馬夏”。出現這種邊景構圖的原因,主要是山水繪畫發展的結果,有人稱之為“殘山剩水”,認為是南宋偏安南方一隅的寫照,也有一定道理。

馬遠家學淵源,其曾祖、祖父、伯、兄及本人均為畫院待詔。他擅畫人物、山水、花鳥。山水畫始承家學,后學李唐而自出新意,構圖多用邊角形式,有“馬一角”之稱,是南宋“翰林圖畫院”中的佼佼者。與馬遠并稱“馬夏”的夏圭,同樣擅畫山水,屬水墨蒼勁一派。他喜用禿筆,下筆凝重。由于取景簡練,常以半邊景物表現空間,與馬遠有異曲同工之妙,被稱為“馬一角,夏半邊”。

藏于臺北故宮的馬遠《華燈侍宴圖》,描繪了南宋皇城宮室內,皇帝及臣子正月上元燈節晚宴游樂場景。早春薄霧松梅若隱若現,殿閣里燈火通明,官員們拱手作揖,殿外廣場上樂舞宮女翩翩起舞。楊皇后在畫上題詩:“朝回中使傳宣命,父子同班侍宴榮,酒捧倪觴祈景福,樂聞漢殿動 聲,寶瓶梅蕊千枝綻,玉柵華燈萬盞明,人道催詩須待雨,片云閣雨果詩成。”楊皇后字體端莊肥美,屬晚期風格。

《華燈侍宴圖》立軸,宋代,馬遠,絹本淡設色,縱125.6厘米,橫46.7厘米,臺北故宮博物院藏

馬遠之子馬麟的作品也極受寧宗帝后喜愛,楊皇后經常在其畫上寫詩題句,或將其畫作賞賜大臣以示恩寵。