儒林華國古今同 吟詠飛毫醒醉中:宋徽宗《文會圖》

來源:中國書畫網 作者:中國書畫網編輯部

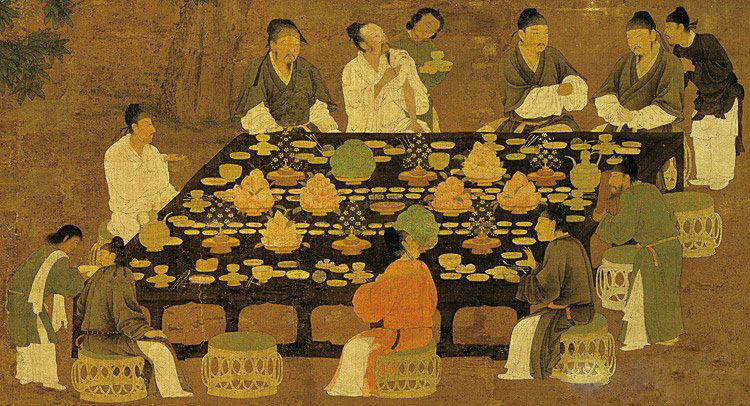

宋代 趙佶《文會圖》 絹本設色 立軸 縱184.4厘米 橫123.9厘米 中國臺北故宮博物院藏

《文會圖》具體描繪了北宋時期文人雅士品茗雅集的一個場景。

地點應該是一所庭園,旁臨曲池,石腳顯露。四周欄楯圍護,垂柳修竹,樹影婆娑。樹下設一大案,案上擺設有果盤、酒樽、杯盞等。八九位文士圍坐案旁,或端坐,或談論,或持盞,或私語,儒衣綸巾,意態閑雅。竹邊樹下有兩位文士正在寒暄,拱手行禮,神情和藹。垂柳后設一石幾,幾上橫仲尼式瑤琴一張,香爐一尊,琴譜數頁,琴囊已解,似乎剛剛按彈過。大案前設小桌、茶床,小桌上放置酒樽、菜肴等物,一童子正在桌邊忙碌,裝點食盤。

《文會圖》局部大圖

茶床上陳列茶盞、盞托、茶甌等物,一童子手提湯瓶,意在點茶;另一童子手持長柄茶杓,正在將點好的茶湯從茶甌中盛入茶盞。床旁設有茶爐、茶箱等物,爐上放置茶瓶,爐火正熾,顯然正在煎水。有意思的是畫幅左下方坐著一位青衣短發的小茶童,也許是渴極了,他左手端茶碗,右手扶膝,正在品飲。

《文會圖》局部大圖

“點茶不一。而調膏繼刻,以湯注之,手重筅輕,無粟文蟹眼者,調之靜面點。蓋擊拂無力,茶不發立,水乳未浹,又復增湯,色澤不盡,英華淪散,茶無立作矣……五湯乃可少縱,筅欲輕勻而透達,如發立未盡,則擊以作之;發立已過,則拂以斂之。結浚靄,結凝雪,茶色盡矣。”這是宋趙佶《大觀茶論》中的一段文字。每每讀來,追思仰慕,感慨萬千。“盞色貴青黑,玉毫條達者為上,取其煥發茶采色也。”“茶筅以箸竹老者為之,身欲厚重,筅欲疏勁,本欲壯而末必眇,當如劍瘠之狀。”“瓶宜金銀,小大之制,惟所裁給。”“勺之大小,當以可受一盞茶為量。”

文中所說這些茶具幾乎在《文會圖》中都能看到,在存世的北宋茶器中也有相應的例子,畫家所繪當是確有根據的,此畫可以說是宋代點茶法場景的圖像記錄,有很高的藝術欣賞和史料參考價值。

《文會圖》局部大圖

畫幅右上有趙佶親筆題詩:“題文會圖:儒林華國古今同,吟詠飛毫醒醉中。多士作新知入彀,畫圖猶喜見文雄。”左下為“天下一人”簽押。

宋代非常重視飲茶文化,到處都著茶香,茶也取代了酒成為了桌上的主角。《文會圖》以極其寫實的筆法描繪出宋代高雅之士的飲茶文化,其實也透出宋徹宗一種“以文治國”的愿。宋徽宗稱此畫為文會圖,當有以此作為帝王統治下人才云集的象征圖像。他也是非常羨慕文人的生活,而自己偏是皇帝,只好把自己平日與大臣之間的故事畫為了一場“文會”。

對于趙佶來說,做皇帝并不快樂,他也無心于政事,身在其位不謀其政,終將宋朝送向滅亡。但是,他熱愛文藝,以官方的力量,推動北宋藝術的全面發展。他設立“宣和畫院”,讓許多熱愛詩文書畫的人能以此謀生,在藝術的層面算是做了不少好事。在宋徽宗時代,宋代的繪畫藝術有了空前發展。

《文會圖》局部大圖

左上方另有徽宗寵臣蔡京所題的和韻詩:“明時不與有唐同,八表人歸大道中。可笑當年十八士,經綸誰是出群雄。”其中提到了“十八士”。所謂“十八學士”,實際上是十八個見諸史書記載的文臣,這一概念產生于唐帝國初年。唐太宗李世民還是秦王時,他在首都長安建立了文學館,網羅天下人才,其中有十八人較出名。這十八人以本官兼任文學館學士,每日分三班輪值。

史載唐高祖武德九年(626),宮廷畫師曾作《秦府十八學士圖》,專事描繪十八人形貌,以體現朝廷禮重文臣之意。李世民登基后,他命令閻立本繪制了十八學士畫像,一來彰顯唐太宗禮賢下士,重視文臣、文教;二來表彰這十八人在輔佐唐太宗治國時候的功績。不過,不論是武德九年之作,抑或是閻立本后來的十八學士畫像,均未保留下來。

《文會圖》或與唐代以來“十八學士”圖式有某些聯系。可能是當時摹寫古代畫作后,加入北宋元素的“改編”之作。

《文會圖》局部大圖

該畫中從根部到頂部不斷纏繞的兩株樹木,雖然復雜,但由于含蓄的表現,因此毫無雜亂夸張之感,而像是觀察樹木真實生長狀況后描繪出的細膩作品。徽宗時期畫院作品常有種纖塵不染的明凈感。《文會圖》中即使在各種樹木垂下的細小葉片上,也可以發現這種特質。

此外,畫中所繪人物均神情雅俊、眉清目秀,器用、園景描繪細致講究,其中流露出文雅氣息,足堪代表宋徽宗對畫院的要求與成果,無論在畫作質量或研究價值上,均屬難得之重要畫跡。