“北曲雜劇”——《歌樂圖卷》

來源:中國書畫網 作者:張璋

《歌樂圖卷》中所繪九女子,皆披褙子外衣,此服飾出現于北宋年間,流行于南宋時代。在河南禹縣白沙一號北宋墓壁畫《伎樂圖》,和傳世的南宋《瑤臺步月圖》頁中都可見到。此外,女子梳高髻并簪有三朵花狀飾物的發式與南宋《瑤臺步月圖》頁和《荷亭兒戲圖》頁中的女子發式相近。圖中另二個女孩裝扮官員樣,所戴直腳幞頭也是宋時官帽樣式。另一位手抱琵琶的男藝人,穿圓領窄袖袍衫,戴曲腳幞頭,與河北宣化遼墓壁畫《散樂圖》中的吹樂藝人相同。從此圖人物的服飾和幞頭考察,有宋制和遼制混合的形跡。

《歌樂圖卷》,北宋,佚名,絹本工筆重彩設色,手卷,縱25.5厘米,橫158.7厘米,上海博物館藏

《歌樂圖卷》的主題標以“歌樂”,較為籠統。從戲曲史考之,應是從唐代優戲發展而來的宋代雜劇,至南宋與金對峙時期,宋雜劇逐漸演化出北曲雜劇和南曲戲文兩大地方性戲曲類型,都是兼有歌舞和表演并帶有一定情節的戲曲形式。南曲戲文演唱不用管弦樂器伴奏,采用徒歌的方式,只以拍板節拍,用鑼鼓扶襯;北曲雜劇則用鑼鼓、笛伴奏,并加入弦索樂器如琵琶等。此圖上的樂器,除鑼鼓、拍板外,并有排簫、笛和琵琶,聯系人物服飾特點,應是北曲雜劇的表現形式。故而其時代應定為金代,其主題為“北曲雜劇”。

在技法上,《歌樂圖》設色細膩鮮艷,用筆精細而能夠隨物應形,通過不同的筆法表現不同物象的特定質感,如衣紋流暢、竹葉勁挺、樹石沉雄,寫實且富于意趣。畫面構圖疏朗簡潔,節奏感強,整體上呈現出相當高的藝術水平。而以歌樂女伎為表現題材的作品在南宋人物畫中極為少見,具有相當高的歷史、藝術價值。

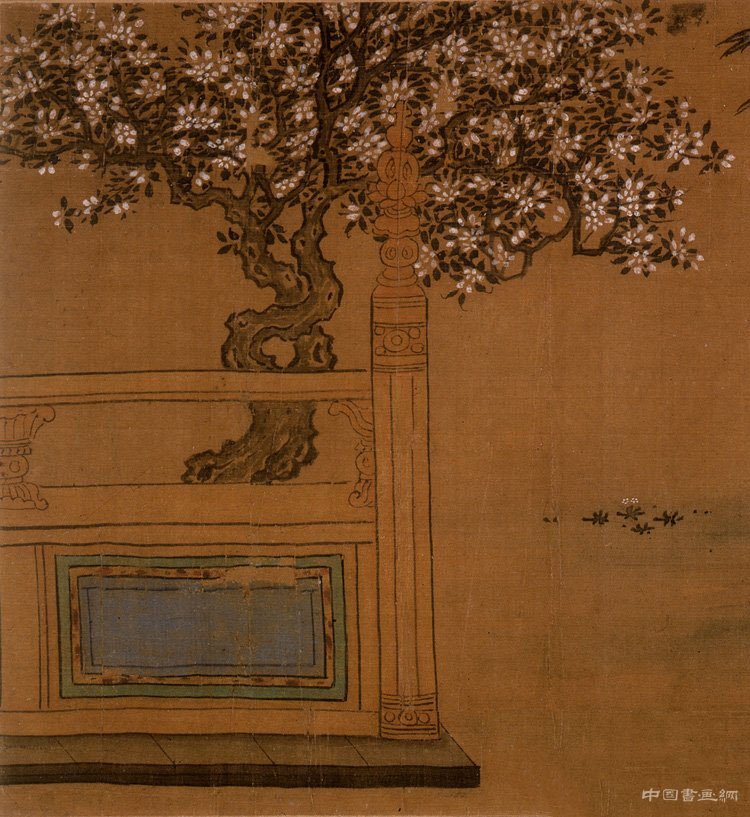

《歌樂圖卷》畫面右側為一棵棕櫚樹,樹干以淡墨暈染,樹葉雙鉤,并填以石綠色,上層的樹葉以樹身為軸呈對稱狀;地面上點綴了幾叢花草,草葉以沒骨寫意法畫出,地面上白色的小花以渾點點出;地面局部暈染石青,并勾勒有平行的水平線表現地面質理。畫面左側的配景,靠右邊為太湖石和竹叢的組合,地面點綴花草,花草的描繪方式與右側配景中的花草一致。太湖石的輪廓線比較粗獷、寫意,石面以石青暈染,局部施以皴擦表現質理。太湖石后的竹子,竹竿和竹葉雙鉤,中間幾株竹竿以石青暈染。太湖石和后面的竹叢也呈中軸對稱狀。左邊有一段欄桿,欄桿后繪有一棵盛開著白色花朵的樹,似為梨樹,樹干雙鉤,樹身暈染,樹葉為瓜子形點葉,白色的花瓣以橢圓形的點進行表現,畫面美感十足。

《歌樂圖卷》中所繪九女子,皆披褙子外衣,此服飾出現于北宋年間,流行于南宋時代。在河南禹縣白沙一號北宋墓壁畫《伎樂圖》,和傳世的南宋《瑤臺步月圖》頁中都可見到。此外,女子梳高髻并簪有三朵花狀飾物的發式與南宋《瑤臺步月圖》頁和《荷亭兒戲圖》頁中的女子發式相近。圖中另二個女孩裝扮官員樣,所戴直腳幞頭也是宋時官帽樣式。另一位手抱琵琶的男藝人,穿圓領窄袖袍衫,戴曲腳幞頭,與河北宣化遼墓壁畫《散樂圖》中的吹樂藝人相同。從此圖人物的服飾和幞頭考察,有宋制和遼制混合的形跡。

《歌樂圖卷》的主題標以“歌樂”,較為籠統。從戲曲史考之,應是從唐代優戲發展而來的宋代雜劇,至南宋與金對峙時期,宋雜劇逐漸演化出北曲雜劇和南曲戲文兩大地方性戲曲類型,都是兼有歌舞和表演并帶有一定情節的戲曲形式。南曲戲文演唱不用管弦樂器伴奏,采用徒歌的方式,只以拍板節拍,用鑼鼓扶襯;北曲雜劇則用鑼鼓、笛伴奏,并加入弦索樂器如琵琶等。此圖上的樂器,除鑼鼓、拍板外,并有排簫、笛和琵琶,聯系人物服飾特點,應是北曲雜劇的表現形式。故而其時代應定為金代,其主題為“北曲雜劇”。