中國書畫網(wǎng) > 傳世書畫 > 繪畫 > 《山鷓棘雀圖》

《山鷓棘雀圖》

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:張璋

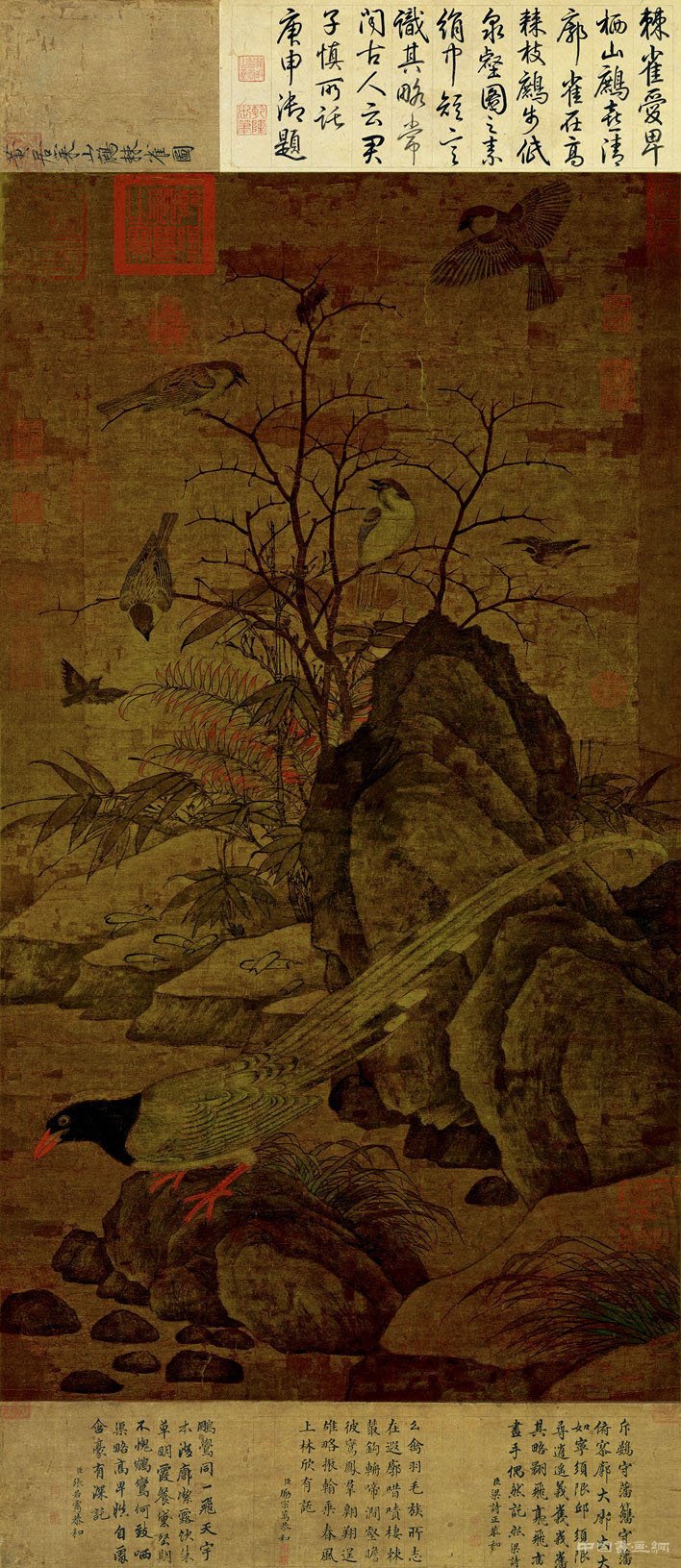

《山鷓棘雀圖》,五代十國,黃居寀,絹本設(shè)色,立軸,縱97厘米,橫53.6厘米,中國臺北故宮博物院藏

《山鷓棘雀圖》是五代、宋初之間的畫家黃居寀所作。黃居寀作品在《宣和畫譜》上的著錄達三百三十二件之多,但傳播至今的僅知該幅《山鷓棘雀圖》。北宋人繪畫很注重寫生、察看,該件《山鷓棘雀圖》也必是從寫生中來。《東齋記事》載“其家多養(yǎng)鷹鶻,觀其神俊,以模寫之,故得其妙”。因而,畫上數(shù)只鳥雀無不生動逼真,或翱翔、或棲枝、或?qū)な场⒒蝤Q叫,充溢了自然情味。山鷓是畫家重點描寫的對象,置于畫面的顯要位置,它正在尋覓什么,長尾微上昂,將畫幅左右?guī)捉鼡螡M,使前后小景氣韻銜接。山石、棘條、竹葉等皆寫意勻皴,然后著色,繼承、開展了“黃家富貴”作風(fēng),有“畫藝敏瞻,不讓其父”之譽。

《山鷓棘雀圖》描畫巨石土坡尚無皴紋,畫荊棘以赭墨涂染近似沒骨法。蕨之羽狀葉片、山鷓之喙、爪都填染以朱砂,其技法近似顧愷之《女史箴圖》衣紋陰陽之表現(xiàn)法,皆帶有樸拙之古意。畫山鷓、山麻雀則流顯露詳實生動的寫生新意,特別是山麻雀傳神之種種神態(tài)。

《山鷓棘雀圖》景物有動有靜,配合得宜。像山鷓跳到石上,伸頸欲飲溪水的神態(tài),就非常生動。另麻雀或飛、或鳴、或俯視下方,是動的一面;而細(xì)竹、鳳尾蕨和近景兩叢野草,有的朝左,有的朝右,表現(xiàn)出無風(fēng)時意態(tài)伸展的姿勢,則都予人慢條斯理和寧靜的覺得。下方的大石上,山鷓的身體從喙尖到尾端,簡直橫貫整個畫幅。背景則以巨石土坡,搭配麻雀、荊棘、蕨竹,布滿了整個畫面。畫的重心在于畫幅的中間位置,構(gòu)成近于北宋山水畫中軸線的構(gòu)圖方式。而具有圖案意味的規(guī)劃,有著裝飾的效果,顯現(xiàn)作者有意呈現(xiàn)唐代花鳥畫古拙而華美的遺意。

《山鷓棘雀圖》構(gòu)圖之重心,大致居于畫幅中央,與北宋山水畫之中軸式構(gòu)圖類似,荊棘、蕨、竹、飛鳥平布畫幅,頗有圖案式的規(guī)劃意味。按,唐花鳥畫仍具濃重的圖案意味,未脫盡圖案的裝飾意義,如唐高昌古墓《花鳥屏式壁畫》,六屏構(gòu)圖格式一模一樣:近處坡石小草與山禽(或水鳥),禽鳥之后屹立一株花卉,畫幅上方有飛鳥、云彩。

《山鷓棘雀圖》構(gòu)圖雖源自此傳統(tǒng),但已跨入宋人考究寫生的時期。黃居寀畫山鷓、山麻雀表現(xiàn)出他對察看與描寫更為細(xì)致生動,且對動植物生態(tài)有較深化的研討。由于山麻雀并非普通之麻雀,外形上其面頰無黑色斑點,習(xí)性上不像麻雀喜歡棲息在人類房舍左近,或開發(fā)區(qū)周邊。故山鷓配以山麻雀,不但符合其自然生態(tài),也有遠(yuǎn)離塵囂的寓意。

北宋初期名家之“真跡”十分稀少,《山鷓棘雀圖》在繪畫方面,上承唐朝之傳統(tǒng),下開寫生之先例。在收傳方面,曾經(jīng)宋徽宗之收藏,不但在《宣和畫譜》能查到記載,畫幅上鈐有:雙螭、宣和、政和、睿思東閣等徽宗藏印,前三印與徽宗題簽〈黃居寀山鷓棘雀〉之組合,正是「宣和裝」古老裝裱的遺制。還有緝熙殿寶(宋理宗)、司印半印(明太祖)、清宮印璽等,加強其傳播有緒之牢靠性。