“畫狀元”唐岱

來源:中國書畫網 作者:張璋

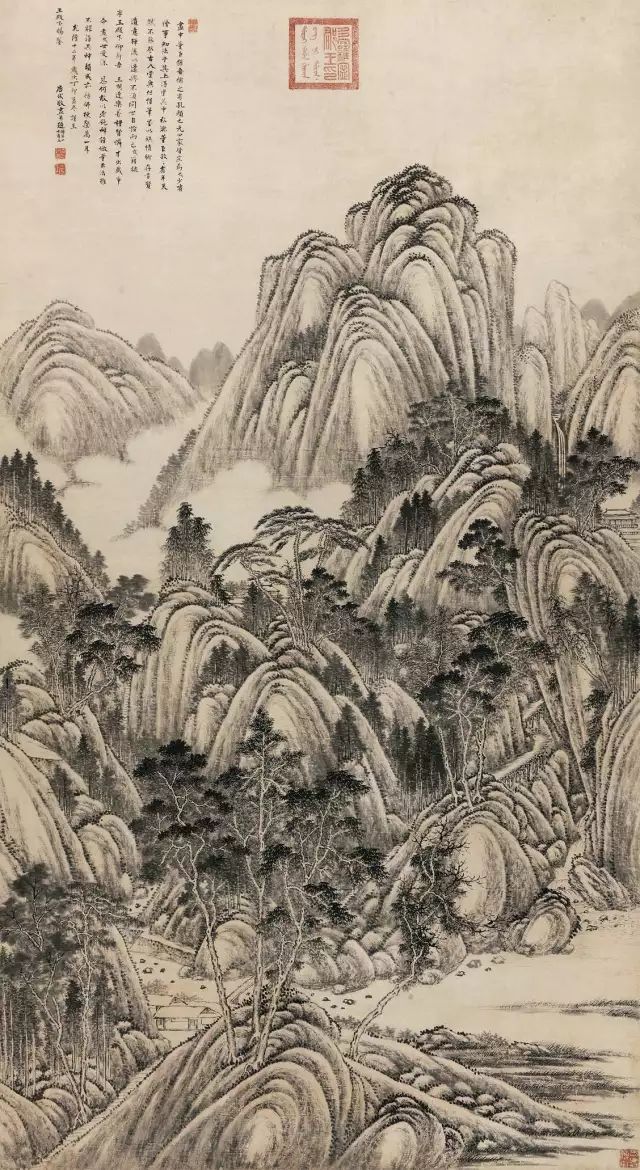

唐 岱 (1673-1752后) 仿董巨山水

立軸 水墨紙本

1747年作

鑒藏印:多羅寧郡王印

說明:依據款識與畫面所鈐寶璽,此作乃唐岱為“多羅寧郡王”弘皎所作。“多羅寧郡王”之“多羅”,滿語,漢譯為“道”、“禮”、“理”。“多羅郡王”,其爵位位列第二等,僅次于“親王”,亦可簡稱作“郡王”。“多羅寧郡王”愛新覺羅·弘皎為怡親王允祥四子,雍正八年(1730)其父薨逝後,被恩封為多羅寧郡王,并命其“世襲罔替”。

189×104 cm. 約17.7平尺

RMB: 2,800,000-4,800,000

在中國繪畫史內,被皇帝御賜“畫狀元”之人有二,其一為明代吳偉小仙,其二為唐岱靜巖。唐岱出生時逢康熙盛世之初。由于祖先戰功顯赫,承襲爵位,成年后,于康熙年間授官至曉騎參領。按照其《繪事發微》自序:“幼賦性疏野,讀書之暇,有志畫學。既壯,念先世從龍御侮,受恩深重,思及時有所建白。迫兩試不售,身膺武職,從軍塞外,萬里奔馳,而未獲報稱,歸即益潛心此道,今三十餘年矣。”年幼時品行放縱不拘,這也和前代“畫狀元”吳偉頗有相似之處。唐岱從軍歸來后,“久司筆硯,因得交于東南之士”,“不久聲名大振、名動京師公卿”,其畫品受到康熙賞識和喜愛,《郎潛紀聞初筆》之《畫狀元》亦有記載:“圣祖天縱多能,藝事無一不學,亦無一不精。凡暇作畫賜廷臣,今海內舊家,尚有寶守者。時滿洲參領唐岱,號靜巖,工山水,嘗召入內廷論畫法,因御賜畫狀元,見胡學士敬《國朝院畫錄》。

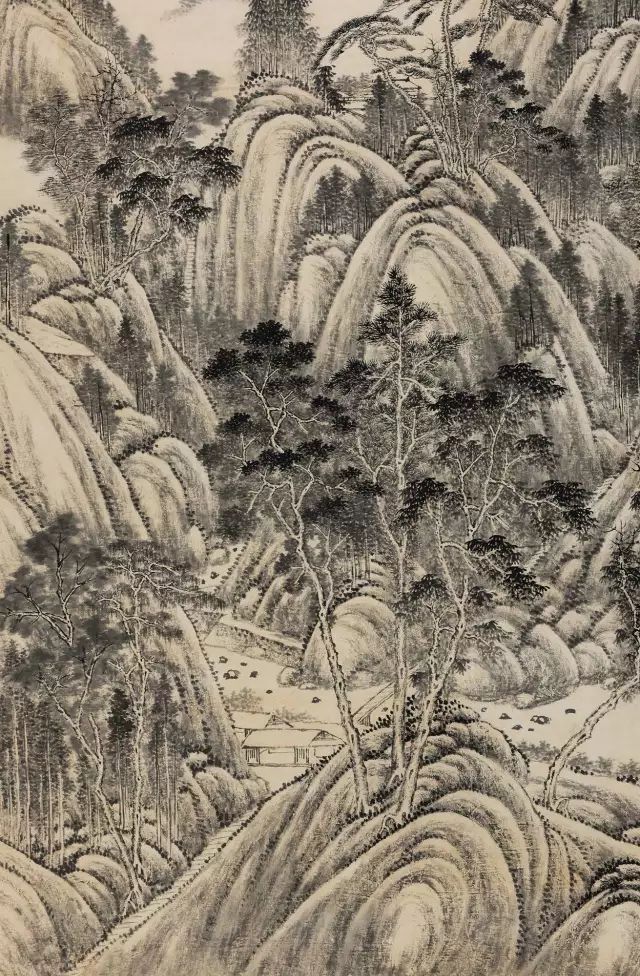

仿董巨山水 局部

唐岱在未入宮之前,就與當時尚為皇子的乾隆皇帝弘歷關系密切,曾為弘歷作《松蔭撫琴圖》。自雍正初期正式進宮,至乾隆十一年(1746)離開宮廷,供奉宮廷達數十年,其作品被乾隆皇帝所主持編纂的《石渠寶笈》所收集,據胡敬《國朝院畫錄》的記載唐岱作品收錄于“石渠著錄二十有八,內合筆三(含與郎世寧合作)”,且作品得乾隆帝“御題最多”。足見其在宮廷畫師中的地位之高,作品之妙。唐岱作為“清初四王”之一王原祁的嫡傳弟子,師法宋元,以“正統山水畫”為根本,由于長期從事宮廷繪畫,受到宮廷生活和環境的影響,更強調作品的欣賞性和裝飾性,以符合帝王對繪畫作品的審美需要。因此,其將王原祁的繪畫風格進行了創新和演變,形成自己獨特的繪畫體例與風格,成為婁東畫派中比較有創新和開拓的院體畫家,體現了“正統山水畫”的新面貌和新風格.

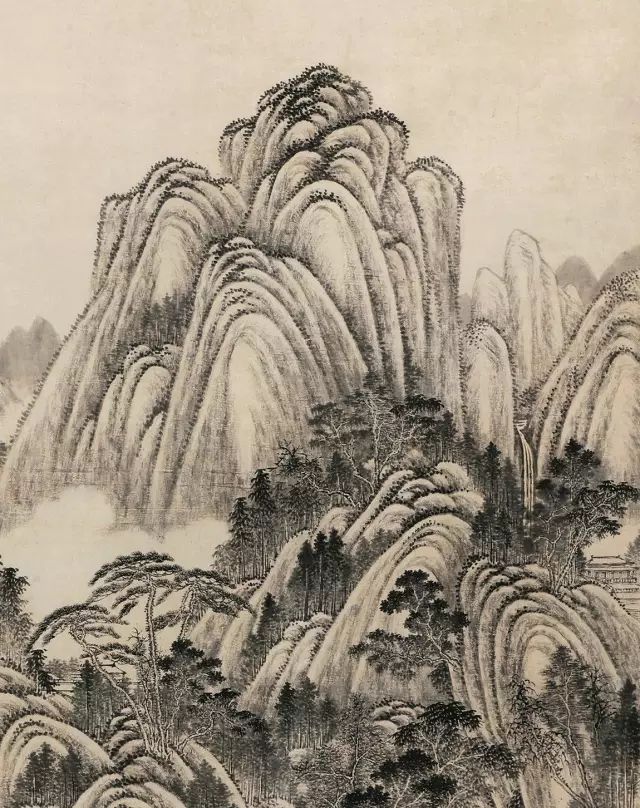

仿董巨山水 局部

是作《仿董巨山水》,細密深邃,氣象恢弘。構圖以傳統之高遠法為之,近景繪以坡石巨木,流水人家,坡長而平,樹高而靜,室闊而雅;過溪橋,緣山徑而上為中部山景,林木茂密,蓊郁蔥蘢,或高聳插天,或傾臥凌云,或三五相聚,或片片成林,搖曳多姿,風情萬種;峽谷深處,臺榭隱露;瀑布飛練,似有奔騰之聲。遠山矗立,群峰環抱,此為全圖氣勢之所指。山勢或尖或平,或重疊數層,或雄渾峭拔,或蒼潤明秀。主峰靠右而不居中,以大片空白為天際,使峰巒滿而不塞,縹縹渺渺,窮其奧妙,奪其造化。其用筆技法純熟精當,剛中帶柔收放自如,勾勒山石樹木筆筆中鋒,皴擦有側鋒復筆,使得枝葉生動飄蕩,坡石磊落蒼秀。為助山勢蒼茫,山體陰凹不深處使用點苔靈動,用筆如晴蜓點水,有濃有淡,有散有聚,大小相間,恰到好處,增添了一番精神。畫面色調明朗,近景墨色深沉渾厚,遠景淡雅沉郁,一種氣勢雄闊,雅意怡人的佳境即視感,給人以如臨其間、如覽其圣之覺。

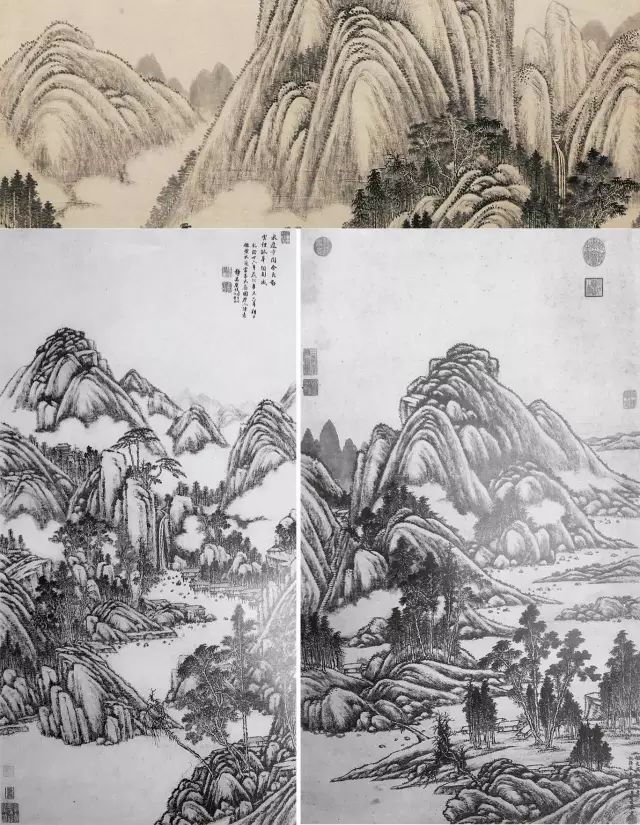

上:本幅局部

下左:唐岱1651年作《仿黃大癡富春大嶺圖軸》

天津市藝術博物館所藏

下右:唐岱1651年作《仿吳鎮畫山水軸》

臺北故宮博物院所藏

唐岱不但繼承了其師王原祁的風格,更由于遠承宋元名家,從中吸收了大量的營養之后,長期供奉于內廷,亦有所創新。作品中的某一些細部還留有王原祁的某些風格特征,如勾勒之法,構圖之概,皴擦之理。然由于宮廷富麗豪華畫風之需要,唐岱用筆更加細致、規矩,山水和樹木都經過精心的安排和組織,其畫風更趨向纖秀、細膩、瑣碎、繁復,使之更具有富麗華美的裝飾性。從全貌觀之,似乎有圖案樣式之趣,甚為難得。這必然是唐岱長期從事宮廷繪畫與宮廷生活的環境影響,略變其師王原祁面貌,成為婁東畫派中的院體畫家的新面貌、新風格所在。是圖作于乾隆十二年(1747),時唐岱七十五歲。然做此巨幅,且筆精墨妙如斯,足見唐靜巖功力深厚,身康體健非一般人所能及也。這也或許是因其早年從軍之故。因其在長期供奉于內廷,故而民間所藏其作甚少,作于同一年有《富春山居圖》,惜未見。然比較其于雍正十一年(1733),臺北故宮博物院所藏《松蔭撫琴圖軸》;乾隆十一年(1746),廣州美術館所藏《寒谷回春》;乾隆十六年(1651),臺北故宮博物院所藏《仿吳鎮畫山水軸》、天津市藝術博物館所藏《仿黃大癡富春大嶺圖軸》等等皆可比較其繪法的傳承及一致性。

據款識與畫面所鈐寶璽,是圖為唐岱為多羅寧郡王弘皎所作。“多羅寧郡王”之“多羅”,滿語,漢譯為“道”、“禮”、“理”。“多羅郡王”,其爵位位列第二等,僅次于“親王”,亦可簡稱作“郡王”。“多羅寧郡王”愛新覺羅·弘皎為怡親王允祥四子,雍正八年(1730)其父薨逝后,被恩封為多羅寧郡王,并命其“世襲罔替”。乾隆四年(1738)十月,因與莊親王胤祿、理親王弘皙、弘異、其長兄弘昌等“結黨私營”、“往來詭秘”,卷入“弘晳逆案”。這讓登基才四年、正在為撫平康熙、雍正時期皇族內部因皇權之爭留下的巨大傷口以爭取皇族內部對朝政支持的乾隆皇帝感到極大憤慨,但乾隆帝登基以來行“親親睦族”政策,五人中處罰最輕的是弘皎:“仍留王號,終身停俸”。遭此當頭棒喝,弘皎從此遠離權利斗爭,在郊外的寧王府里辟園種菊,過起了東籬伴月,嘉植怡情的王爺生活。款識中所言“岱籍隷寧王殿下,仰荷吾王明達樂善,禮賢憐才,出藏紙命畫,岱世受深恩,何敢以老鈍辭,謹仿董巨法,雖不能得其神韻,或亦仿佛梗概萬一耳”。因怡親王允祥為正藍旗主,唐岱亦隸屬正藍旗,故而稱為“岱籍隷寧王殿下”。此圖作于其離開宮廷后一年,故而心態較為放松,筆墨輕松,又因繪贈“主子”,所以又格外認真。