中國書畫網(wǎng) > 傳世書畫 > 繪畫 > 《雨余柳色圖》

《雨余柳色圖》

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:張璋

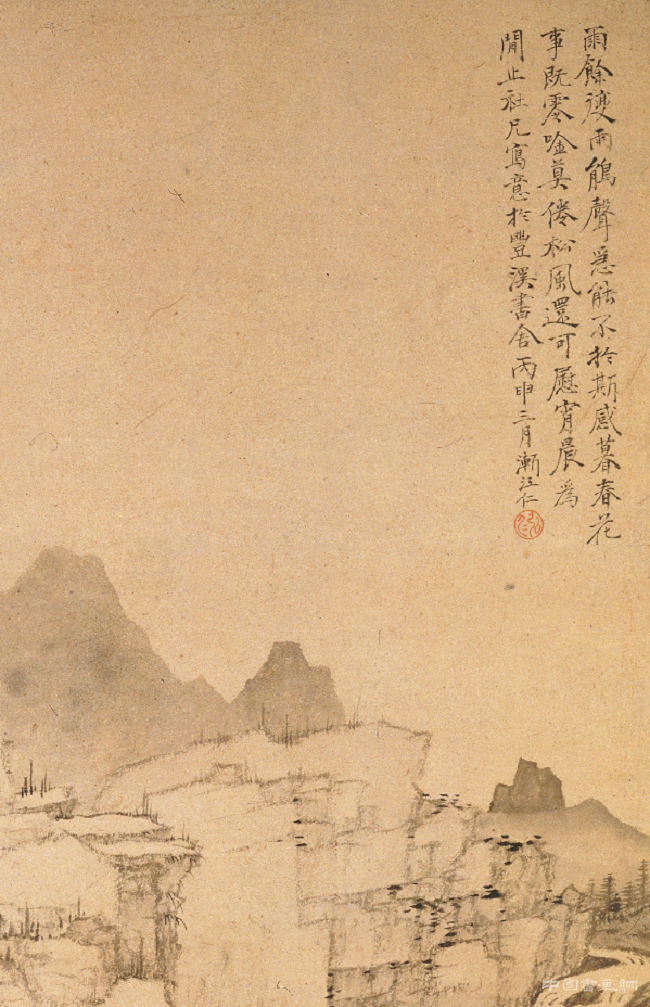

《雨余柳色圖軸》弘仁 紙本墨筆 縱84.4厘米,橫45.3厘米,現(xiàn)藏于上海博物館

《雨余柳色圖》是弘仁山水畫的典型。作品采用了倪瓚喜用的近坡樹石、中景湖水,遠景山巒,又融入了黃公望之法,風(fēng)格上也顯然有別于倪瓚,以細線為主,兼用側(cè)鋒,并用干筆墨擦,筆鋒蒼勁整潔,秀逸清幽,傳神的表現(xiàn)雨過柳青的清新感。此圖奧境奇辟,緬邈幽深,峰巒俊逸,水渚錯落。林木蕭疏。江水遼闊,遠山浮動。全幅以山、坡為主。圖右綴有幾株垂柳,一座小小木橋;圖左設(shè)有幾棟屋宇,遠處畫一道流水。此圖化高遠為平遠、深遠。江渚遙岑,水波不興,山體堅凝,村舍掩映。山石結(jié)構(gòu)嚴謹而用筆松靈,墨色滋潤,呈現(xiàn)出一派春柳又綠江南岸的清新氣息。最后是一重淡抹的遠山,別有一番悠遠空靈的境界,這種意境自然是畫家心中的禪的境界。陳傳席在《弘仁》一書中談到:“閑靜簡遠”、“高流靜土”,“胸?zé)o纖塵”,是古代畫家最向往的境界,也是古人認為最美、最高的風(fēng)格。弘仁畫最足當(dāng)之。正是對弘仁繪畫作品禪宗思想的充分理解與升華。

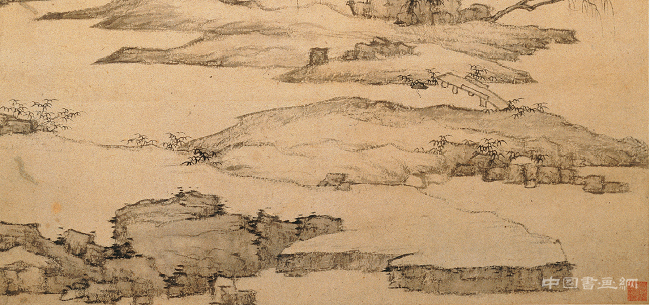

《雨余柳色圖軸》局部(一) 弘仁 紙本墨筆 縱84.4厘米,橫45.3厘米,現(xiàn)藏于上海博物館

《雨余柳色圖軸》局部(二) 弘仁 紙本墨筆 縱84.4厘米,橫45.3厘米,現(xiàn)藏于上海博物館

《雨余柳色圖軸》局部(三) 弘仁 紙本墨筆 縱84.4厘米,橫45.3厘米,現(xiàn)藏于上海博物館

《雨余柳色圖軸》局部(四) 弘仁 紙本墨筆 縱84.4厘米,橫45.3厘米,現(xiàn)藏于上海博物館

《雨余柳色圖軸》局部(五) 弘仁 紙本墨筆 縱84.4厘米,橫45.3厘米,現(xiàn)藏于上海博物館

《雨余柳色圖軸》化高遠為平遠、深遠。江渚遙岑,水波不興,山體堅凝,村舍掩映。山石結(jié)構(gòu)嚴謹而用筆松靈,墨色滋潤,呈現(xiàn)出一派春柳又綠江南岸的清新氣 息。自識“雨余復(fù)雨鵑聲急,能不于斯感暮春。花事既零吟莫倦,松風(fēng)還可慰宵晨。為閑止社兄寫意于豐溪書舍,丙申三月漸江仁”。鈐“弘仁”朱文圓印。另鈐 “潤州戴植字培之鑒藏書畫章”朱文印。按丙申為順治十三年,公元一六五六年,作者時年四十七歲。

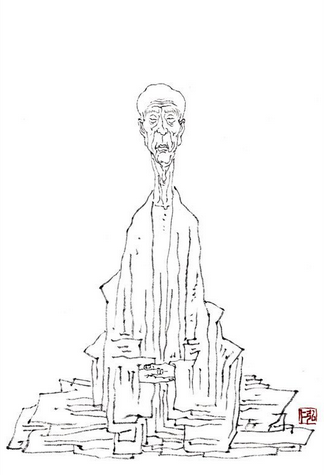

弘仁(1610-1664)本姓江,名韜,字六奇,安徽歙縣人。明末清初的著名畫僧。出家后,法名弘仁,字無智,號漸江。他兼工詩書,愛寫梅竹,但一生主要以山水名重于時,屬“黃山派”,又是“新安畫派”的領(lǐng)袖。弘仁的個人思想與政局變遷關(guān)系密切,因而在詩畫中常有流露。出家為僧后,云游四方,十余年中足跡遍大江南北。從壯年到老年,無日不看書作畫,因而詩、書、畫皆有很深的造詣,其中以畫的成就最大。雖師法倪瓚,但又能"于極瘦削處見腴潤,極細弱處見蒼勁,雖淡無可淡,而饒有余韻",比倪瓚還要孤高。為"新安畫派"創(chuàng)始人,和查士標(biāo)、孫逸、汪立瑞等四人并稱"新安四大家"其藝術(shù)的可貴處在于:既尊傳統(tǒng),又主創(chuàng)新,所謂師法自然,獨辟蹊徑,是他藝術(shù)思想的核心。曾有詩云:“敢言天地是吾師,萬壑千崖獨杖藜;夢想富春居士好,并無一段入藩籬。”說明他不甘囿于先入藩籬,勇于常變。此種藝術(shù)境界,除石濤外,在古人中也不算多。故后世有獨創(chuàng)性的藝術(shù)家對都倍為尊重。