中國書畫網(wǎng) > 傳世書畫 > 繪畫 > 髡殘筆墨

髡殘筆墨

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:張璋

髡殘(1612~1673)為湖廣武陵(今湖南省常德市)人,俗姓劉,字介丘。為僧后,改名髡殘,字石溪,號白禿,又號曳壤(曳即古“天”字),別號殘道者、白禿翁、庵主行人、電住道人、天壤殘道者;晚年署石道人、石溪和尚;法名智杲、大杲。和石濤合稱“二石”。

自幼虔心向佛門 剃盡青絲了紅塵“髡(kūn)”即剃發(fā),是古代剃除頭發(fā)的刑罰。髡殘取此名,與其削發(fā)為僧有關(guān)。據(jù)錢澄之《髡殘石溪小傳》載,髡殘母親生他之前夢見和尚入室,髡殘稍長,聽母說及此事,便認(rèn)定自己前身為和尚。他少時聰慧,喜讀佛書和臨習(xí)書畫,厭棄舉業(yè)。父母為其議婚,堅不從命,曾向父母哭泣請求出家,父母不允。

明崇楨十一年(1638)初冬,髡殘母親病逝,他決意出家,遂自行剃發(fā),時年27歲。出家后,髡殘云游江南,向各地高僧參究禪學(xué)。他行游至南京時遇一老僧,攀談中,得知老僧受云棲大師(即杭州云棲寺住持株紅,別號蓮池,門徒甚多)剃度,他便請老僧懸掛云棲大師遺像,拈香禮拜其為師,并由老僧取法名智杲,遂為云棲派僧人。

《林麓樂志圖》

崇禎十七年(1644),清兵入關(guān),國內(nèi)大亂,烽煙遍地。髡殘極痛恨異族的血腥征服,心向南明政權(quán),曾一度參與湖南何騰蛟部的抗清復(fù)明活動。何騰蛟兵敗后,髡殘為避抓捕逃入桃源深山處,藏身荒山野嶺三月。

背景離鄉(xiāng)棲南京 云游吳越慰禪心清順治十一年(1654),髡殘43歲時,離開湖南再次來到南京,駐錫于城南大報恩寺。住持覺浪禪師對他十分器重,邀其校刻《大藏經(jīng)》,并奉覺浪之命主持祖堂山幽棲寺。祖堂山原名幽棲山,因禪宗四祖道信的門徒唐朝法融禪師曾在此修行,后改名祖堂山,為南京名勝之一。順治十六年(1659),覺浪禪師圓寂時,遺命將其法偈及竹如意授于髡殘。這意味著將整個宗系托付于他,以嗣曹洞宗上法座。但是,髡殘最終卻并沒有繼承法嗣。次年,他主動辭去幽棲寺主持之職,作行腳僧尋師訪友,遍游吳越名山勝景,流連黃山,領(lǐng)略大自然的博大境界和無限生機(jī),開廓胸襟,這番經(jīng)歷,為其山水畫創(chuàng)作奠定了厚實(shí)基礎(chǔ)。

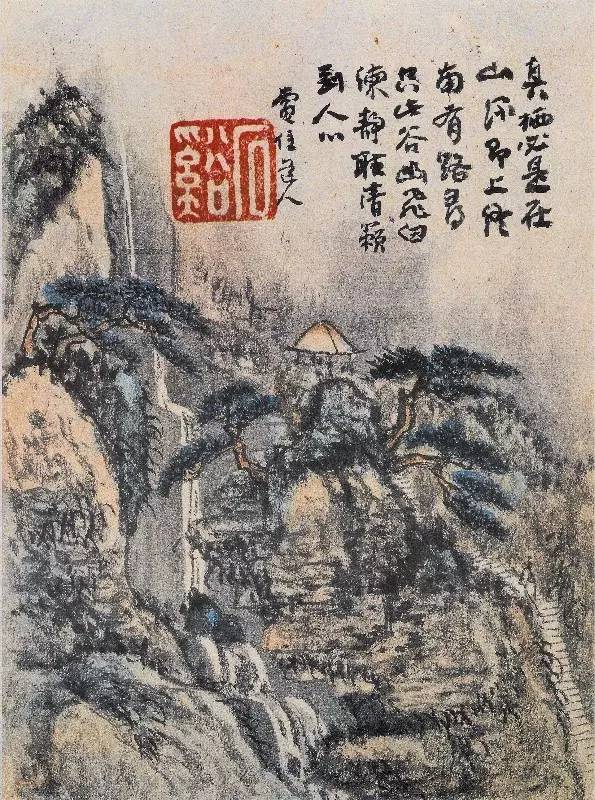

山水 24.9×18.5cm 上海博物館藏

順治十七年(1660)8月,髡殘返南京,在幽棲寺附近的牛首山結(jié)茆獨(dú)自幽居,靜心修禪。幽居十年間,髡殘除潛心讀書、修禪外,便傾心于山水畫的構(gòu)思與創(chuàng)作,少有和外界來往,偶有交往者,也大多是前朝遺老、山林隱逸等志同道合者,如程正揆、張怡、周亮工等。

髡殘因早年避兵禍于山林,遭風(fēng)寒侵襲而身染疾患,晚年病勢日漸趨重,令他在繪畫時要承受更多的艱難、付出更多的心力。但他從不消沉懶散,始終信守“自強(qiáng)不息”的格言,只要病勢稍減,就從事讀書繪畫。他自題《溪山無盡圖卷》云:“大凡天地生人,宜清勤自持,不可懶惰。若當(dāng)?shù)脗€懶字,便是懶漢,終無用處。如出家人若懶,則佛相不得莊嚴(yán)而于家不能一缽也。神三教同是。殘衲時住牛首山房,朝夕焚誦,稍余一刻,必登山選勝,一有所得,隨筆作山水畫數(shù)幅或字一兩段。總之不放閑過。所謂靜生動,動必作一番事業(yè),端教作出一個人立于天地間無愧。若忽忽不知,惰而不覺,何異于草木!”這段文字可謂氣魄偉大,堪為他一生勤奮不輟的寫照,也足見其成功決非偶然。

《人物》圖頁 故宮博物院藏

品性清高堪博學(xué) 佛門內(nèi)外皆欽敬髡殘雖為蟄居山野的“布衣”僧人,但禪學(xué)修養(yǎng)卻很深,因此到吳越之地后,深為覺浪等當(dāng)時的高僧所器重;他品格清高,博學(xué)而工詩文,為當(dāng)時文壇盟主顧炎武、錢謙益、張怡等人所欽佩,彼此多有唱和,可惜其詩作除留存于畫作上的外,其余俱已散佚;他的山水畫自成一家,被譽(yù)為“神品”,當(dāng)時的書畫家、鑒藏家周亮工、龔賢、陳舒、程正揆、石濤等人為之傾倒。可以說,髡殘在當(dāng)時南京佛教界和文藝界享有很高的名聲和地位。清初的南京為東南最大都會,畫家眾多,髡殘能夠在這樣一個人文薈萃之地獨(dú)領(lǐng)畫壇風(fēng)騷,正說明了他的畫“自成一家面目,迥出時流之上”。

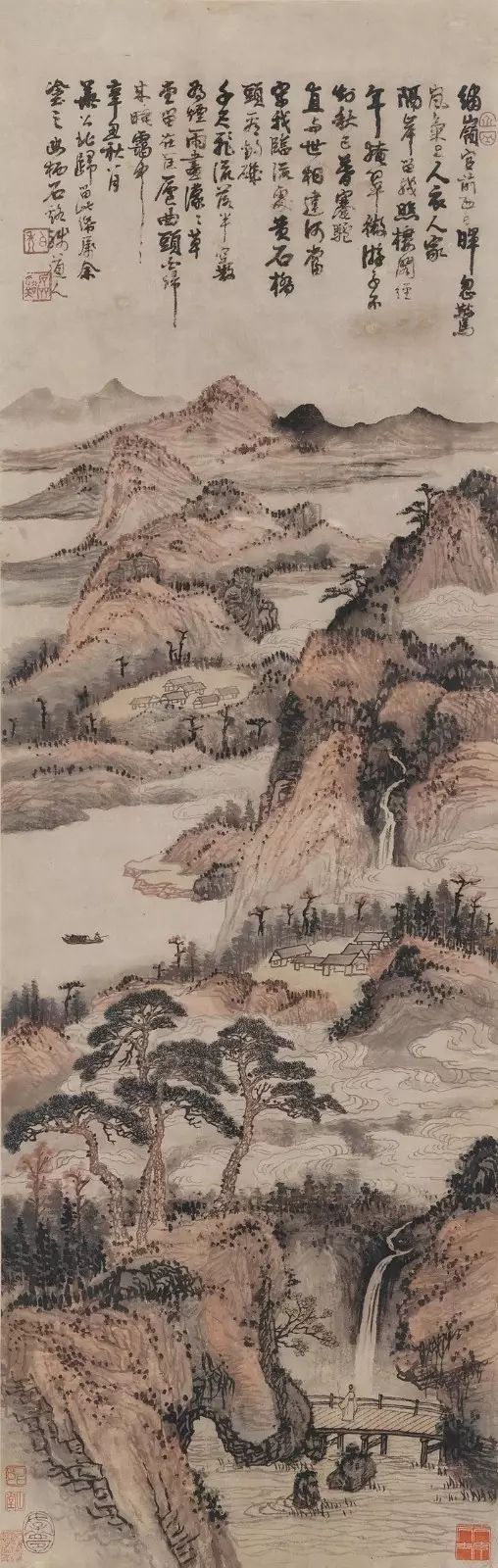

《仙源圖軸》

髡殘行事自律謹(jǐn)嚴(yán),其作畫的過程,實(shí)為體驗(yàn)追求的快樂,以達(dá)致人格的完善。如他在《天都探勝圖》中寫道:“嘗與青谿讀史論畫,每晨夕登峰眺遠(yuǎn),益得山臨真氣象耳。每謂不讀幾卷書,不行幾里路,皆眼目之見,安足論哉?亦如德云,爾當(dāng)親授受得彼破了蒲團(tuán)訣時。余歸天都,寫溪河之勝,林木茂翳,總非前輩所作之境界耶!”他滯留黃山經(jīng)年,目的十分清楚,即“掣筆寄食法海庵”,直師黃山天然造化,以提高自己繪畫造詣。從髡殘在《黃山道上圖》(上海博物館收藏)上的題語可知,黃山壯麗景觀陶冶了他胸中的丘壑,筆墨由此而日趨精進(jìn),畫作日益增多,其中以黃山為題材的山水作品不下十?dāng)?shù)幅;其作品的構(gòu)圖、筆墨為之一變,迥異于以往。

從髡殘現(xiàn)存畫作來看,其畫風(fēng)與元季四大家中的王蒙最相接近。王蒙號黃鶴山樵或黃鶴樵者,其畫氣勢磅礴,縱橫變化,離奇高妙;善用密體,有所謂牛毛皴和解索皴,渴筆與焦墨則有“干裂秋風(fēng),潤含春雨”之感。而髡殘的山水畫中,構(gòu)圖繁復(fù),氣韻蒼渾,山石皴法也多用披麻解索皴,筆法明顯得之于王蒙。

張庚在所著《國朝畫征錄·髡殘傳》寫道:“石谿工山水,奧境奇辟,緬邈幽深,引人入勝。筆墨高古,設(shè)色精湛,誠元人之勝概也。此種筆法不見于世久矣!”直言髡殘的畫深得元季四大家的精髓。

《秋暉蒙釣磯》

髡殘雖十分推崇王蒙,但并非因襲相承、食古不化,而是有他自己的風(fēng)格,所作之畫別有一種老辣、蒼健的風(fēng)范。如他的《層巖疊壑圖》(北京故宮博物院收藏),畫中前后皆水,山巒起伏,重復(fù)層疊,遠(yuǎn)近分明,云壑幽深;一條山路自下而上,蜿蜒曲折;路旁房屋院落,歷歷可數(shù)。這種畫法在明代已不多見。構(gòu)圖及用筆的方法仍似王蒙,但精神狀態(tài)則已不同,顯得異常的蒼渾和老辣。他用干枯而松毛的筆法分披、勾點(diǎn),輕重緩速,灑脫多變;墨色濃重而沉著,豐富而多層次。

張怡,字瑤星,號白云先生,南京人,著名前明遺老,工詩,明亡后寄住棲霞山寺,與髡殘結(jié)為摯友。他為髡殘所作《仿米山水冊》題云:“舉天下言詩,幾人發(fā)自性靈?舉天下言畫,幾人師諸天地?舉天下言禪,更幾人拋卻故紙摸著自家鼻孔也?介大師個中龍象,直據(jù)祖席,然絕不作拈椎豎拂惡套。偶然游戲濡吮,輒擅第一……”直指髡殘之詩寫出了自己的性靈;贊他的畫是直師造化、甚至比宋代米芾父子還好;譽(yù)他的佛學(xué)是直指本心,掃除文字,而沒有出家人開堂說法的那種惡套。

被譽(yù)為“金陵八家”之首的畫家龔賢極欽佩髡殘的畫藝,說:“金陵畫家能品最夥,而神品、逸品,亦各有數(shù)人,然逸品則首推二溪:曰石溪,曰青溪;石溪,殘道人也,青溪,程侍郎也,皆寓公。殘道人畫粗服亂頭,如王孟津書法;程待郎畫冰肌肉骨,如董華亭書法。百年來論書法則王董二公應(yīng)不讓;若論畫藝,則今日兩溪又奚肯多讓乎哉?”評價當(dāng)時的南京畫壇數(shù)“兩溪”成就最為杰出。

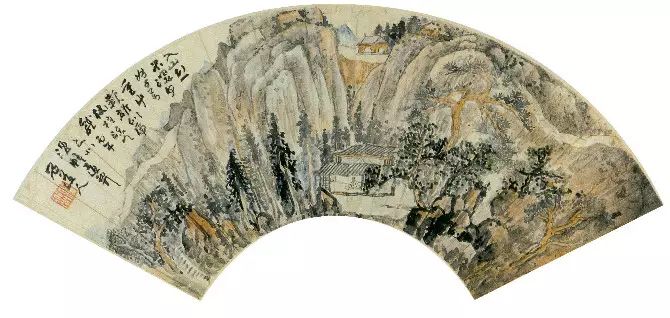

山齊禪寂 18.8×57.5cm 南京博物院藏

髡殘最知己者為程正揆。既是湖廣同鄉(xiāng),又同為佛教徒,都工詩書畫。程為明崇禎進(jìn)士,入清官工部侍郎。順治十四年(1657)辭官后回到南京,與髡殘成為好友。程正揆常去山中看髡殘,即便遇他坐關(guān),也排闥而入,常共榻通宵暢談不倦,有次甚至把髡殘拉出關(guān)來洗浴,一起扶杖出游,全寺僧人視為奇事。髡殘到南京看病就住在程府,兩人一起賞鑒書畫,研討創(chuàng)作,相互題跋,有不少合作的書畫傳世。程正揆對髡殘的人品和畫作評價極高。他在一題記中說:“石公作畫如龍行空,虎踞巖,草木風(fēng)雷,自生變動,光怪百出,奇哉!”又詩云:“石公慧業(yè)力超乘,三百年來無此燈。入室山樵老黃鶴,同龕獨(dú)許巨然僧。”將髡殘的藝術(shù)成就同巨然、黃公望、王蒙相比,推崇到極高地位。

一代大師西行去 留下謎團(tuán)尚難知髡殘的晚景比較凄涼,年老多病,加上早年的風(fēng)濕病、胃病及疥癬不時發(fā)作,令他痛苦不堪。他在康熙九年(1670)所作的《山水冊圖》題詩云:“十年兵火十年病,消盡平生種種心。老去不能忘放物,云山猶向畫中尋。”特別是他居住的祖堂遭受大火,將他收藏的佛書經(jīng)卷和文具器物悉數(shù)化為灰燼,令他極為痛心。他在寫給名僧些庵(郭都賢)的信中說:“大火之后,自己依舊是昔時一絲也無底人,幾化異物去矣。”自后他身體越來越虛弱,疾病的折磨使他心灰意冷,平時交往的知心師友相繼去世,程正揆又離開南京回家鄉(xiāng)去了。他為此感到孤獨(dú)、傷感,預(yù)感自己生命之燈即將燃盡,便將生平所喜愛的玩物和古銅器分散與人,還請一位畫工,按自己構(gòu)思作了一幅《羅漢出山圖》,親書一聯(lián)于其上:“剜盡心肝博得此中一肯,留此面目且圖在后商量。”自此絕筆,不再作畫寫字。康熙十二年(1673),61歲的髡殘在昏昏然中圓寂,一代大師就這樣走完了他的一生。

幽棲圖 20.5×32.7cm 上海博物館藏

髡殘在中國美術(shù)史上堪為重量級人物,道德、文章、畫藝、禪學(xué)均達(dá)到很高造詣,堪稱一流,名重一時。他在湖南生活了42年,但家鄉(xiāng)人對其卻知之甚少,更遑論對其家世和生活情況的了解。造成這一現(xiàn)象的,可能有二個原因:一是髡殘成名在外,成就不為鄉(xiāng)梓所知。髡殘傳世至今作品,最早也是他定居南京后所作,而此前在家鄉(xiāng)常德幾十年中,未留下任何作品;二是髡殘參加了復(fù)明抗清斗爭,在當(dāng)時屬“滿門抄斬”、“誅連九族”之罪。對這段經(jīng)歷,髡殘在南京除對個別心腹之友偶爾閃爍其辭外,斷不敢傳諸鄉(xiāng)黨,以免遭不測。這完全可以理解。