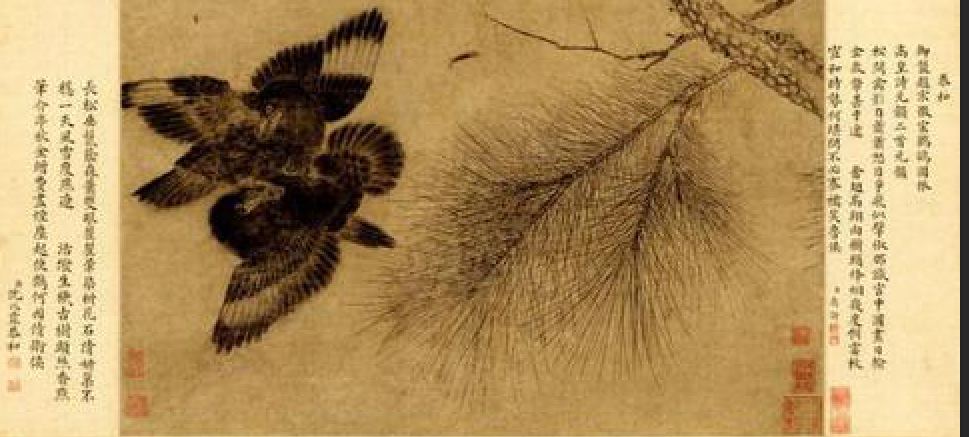

宋 趙佶《鴝鵒圖》

來源:未知 作者:admin

宋 趙佶《鴝鵒圖》藏于南京博物院

除了血腥的場景,還有就是占據畫面三分之一的半枯半榮的松樹。松針如鬃,纖毫畢現;松果如鈴,搖搖欲墜。松枝枯死可能由來已久,但畫面呈現的天干物燥以及八哥性情的暴戾恣睢,應該可以判斷這是一個秋燥大旱的季節,且旱季持續時間較長。在我的鄉村生活記憶里,八哥性子確實剛烈,但如此殘忍、如此血腥,還是極其少見的。

局部

庚辰春,即1760年春天,乾隆御覽此圖時,筋骨豁然通竅,經血活絡舒暢。在他眼里,這是一處別開生面的活潑地,生死攸關的活潑地。他除了御題“活潑地”三個大字外,還在畫面頂端幾近中間的位置題寫了兩首詩,即“鸜鵒飛爭翅跳蕭,急難枝上目如椒。寫情若果通于理,何事助金思滅遼”和“活看哵哵噪枝頭,想像傳真艮岳秋。論世徒悲千載下,童謠早應出乾侯”。

我想起曾經讀過的《鴝鵒謠》。好在網絡發達,一尋即得。原來是《左氏春秋》里記載的一首先秦詩歌:“鴝之鵒之,公出辱之。鴝鵒之羽,公在外野。往饋之馬,鴝鵒跦跦。公在乾侯,徵褰與襦。鴝鵒之巢,遠哉遙遙。裯父喪勞,宋父以驕。鴝鵒鴝鵒,往歌來哭。”要翻譯成白話文,有的字詞,我還真的拿不準,包括讀音。一上網搜,又搜出不少與鴝鵒有關的資料。譬如《周禮·考工記序》中記載:“橘逾淮而北為枳,鸜鵒不逾濟,貉逾汶則死,此地氣然也。”鸜鵒即鴝鵒,俗稱八哥;濟即濟水,發源于河南王屋山上的太乙池;貉可能類似于我們江南的獾;汶即汶水,源自山東旋崮山。不言而喻,八哥只生于溫和的南方。也就是說,2000多年前,我們祖先就注意到了這種可愛的小鳥。緊接著又發現,這種小鳥可以削舌馴化,學人語。《淮南萬畢術》中記載:“寒皋斷舌可使語。”這真的太殘忍了。八哥被寵,大抵始于此。

局部

據說藏于南京博物院的趙佶《鴝鵒圖》,除了乾隆題的“活潑地”三字是從原畫上揭下來以外,其余皆為收藏原畫者龐萊臣請高手臨摹的。也有專家經過研究與考證,認為它是真跡。如果是假的,那個臨摹者真是高高手。據說當時龐萊臣請人臨摹了兩幅,均可亂真,另一幅由原田尾山當作真品購得,帶回了日本。