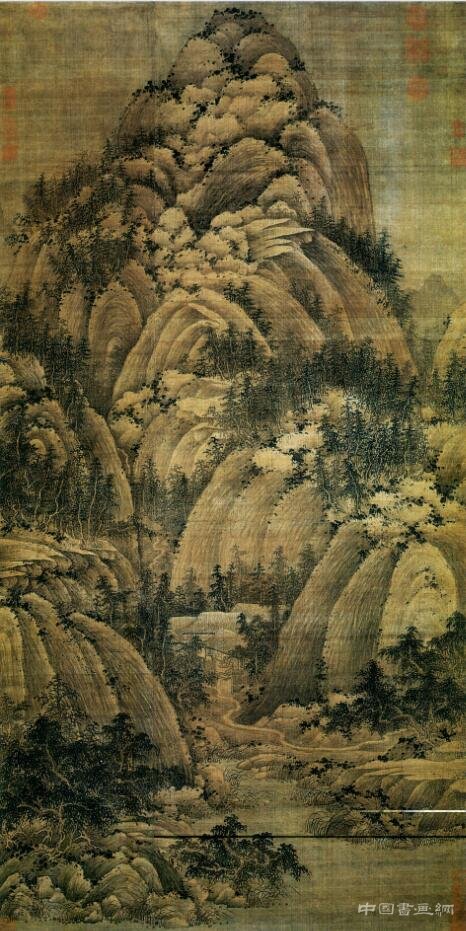

《秋山問道圖》

來源:中國書畫網 作者:admin

《秋山問道圖》,北宋,巨然,絹本墨筆,立軸,縱165.2厘米,橫77.2厘米,中國臺北故宮博物院藏

《秋山問道圖》為巨然傳世名作之一,無款,以立幅構圖畫重重疊起的山巒,下部清澈的溪水,曲折的小路通向山中,山坳處茅舍數間,屋中有二人對坐,境界清幽,前人謂巨然之山水,善為煙嵐氣象,“于峰巒嶺竇之外,至林麓之間,猶作卵石、松柏、疏筠、蔓草之類,相與映發,而幽溪細路、屈曲縈帶、竹籬茅舍、斷橋危棧,真若山間景趣也”。

《秋山問道圖》是一幅秋景山水畫,主峰居中顯示出五代宋初的典型構圖法。圖中山峰氣勢溫和厚重,石少而土多。中部是山間谷地,密林之中露出茅屋數間,一條小路自柴門蜿蜒通往深谷。茅屋中一人依稀可見,他正坐于蒲團之上與后邊側身坐著的人侃侃而談,那人大約就是問道者。畫面下部畫有曲折的坡岸,坡岸上樹木叢生,皆偃仰多姿,水邊的蒲草正隨著微風輕輕搖擺,一派秋高氣爽之意。作者用淡墨長披麻皴,顯出土石渾厚的質感。山頭處用水墨烘染塊塊卵石,以焦黑點苔,沉著利落,使整個大山更具有靈動之感。整個畫面氣勢空靈,生機蕩漾。

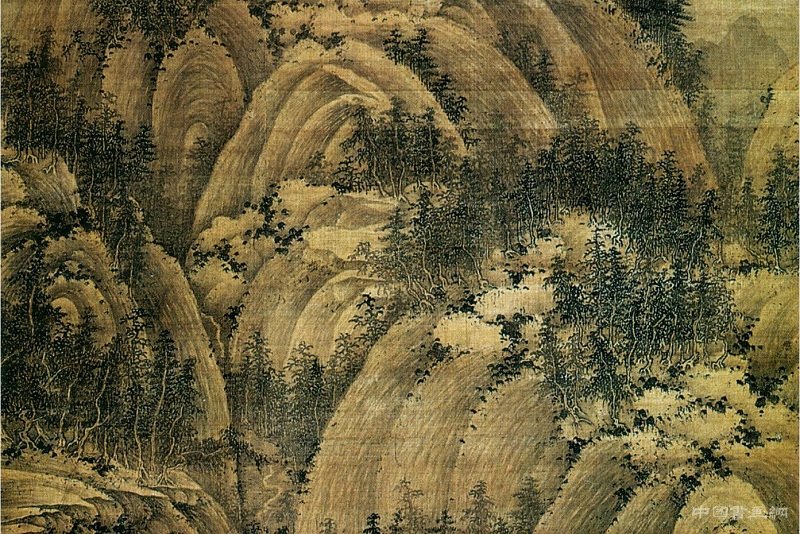

《秋山問道圖》局部圖,北宋,巨然,絹本墨筆,立軸,縱165.2厘米,橫77.2厘米

《秋山問道圖》畫上主峰居上,幾出畫外,梳狀山巒重重相擁,愈堆愈高,結構清楚,層次分明。山峰石少土多,給人一種溫和厚重之感,與北方畫派石體堅硬、氣勢雄強的畫風完全不同。畫面中部,山間谷地,密林之中若隱若現有茅屋數間,林麓間小徑縈繞,曲徑相通。透過敞開的柴扉隱約地似可辨出茅屋中兩老者相對論道,明凈山色的渲染襯托出高士風采。畫面下段,坡岸逶迤,樹木婀娜多姿,水邊蒲草,被微風吹得輕輕搖擺,秋高氣爽之感頓現心中。整個畫面給人一種幽深、潤朗的感覺,表現出寧靜、安詳、平和的靜態美感。

《秋山問道圖》上部一峰高聳云霄,中部兩山合抱,山麓溪畔,曲徑通幽,山中林間有茅屋數間,主客端坐于堂,點出了“問道”的主題。山是典型的江南丘陵,土復石隱,圓渾厚實。山頂多“礬頭”,坡石用長、短披麻皴描繪,不求奇峭而顯得平和凝重。山體用淡墨烘染,而于山石之凹處以濃墨、焦墨點苔,以顯現江南山水之濕潤郁秀、生機流蕩。筆性溫和,不裝巧趣。這就是董源、巨然在藝術實踐中創造出來的用以描繪“淡墨輕嵐”的江南山水的一整套“皴、擦、點、染”的技法。

《秋山問道圖》局部圖,北宋,巨然,絹本墨筆,立軸,縱165.2厘米,橫77.2厘米

巨然較之董源,除了在構圖上汲取北派山水之密林重山,層次井然外,其筆墨也趨于粗放,長披麻皴粗而密,筆法老辣、率意,尤擅長用粗重的濃墨禿筆點苔,更彰顯江南山水之植被茂盛。巨然身為僧人,其畫中也處處透漏禪機,所謂“澄懷觀道”也,董源《龍宿郊民圖》中描繪的生民群戲群舞的場景不復再現,代之以孤獨、空寂、蕭瑟,幽僻的意境。此圖以“秋山問道”為名,一徑曲折而入,深山之中獨此一家,不知何處來客,向隱居的高人“問道”,令觀者肅然感覺到場景之超塵脫俗、幽深靜謐,感覺到禪宗宣揚的清澈澄明的禪心與空寂溫靜的大自然的融合。巨然可以說是我國歷史上有記載的第一個僧人大畫家。