古人隱士夫婦相敬如賓寫照——《高士圖》

來源:中國書畫網 作者:三少奶奶

《高士圖軸》,五代,衛賢,絹本設色,立軸,縱134.5厘米,橫52.5厘米,北京故宮博物院藏

《高士圖》描繪漢代隱士梁鴻與妻孟光“相敬如賓,舉案齊眉”的故事。畫家把梁鴻的居所安排在山環水繞的大自然中,全幅上半部為巨峰壁立,遠山蒼茫,下半部為竹樹蓊郁,溪水潺潺。人物活動在畫面中部,恰是觀者的視覺中心:梁鴻端坐于榻,竹案上書卷橫展,孟光雙膝跪地,飲食盤盞高舉齊眉。主人公神態坦然平和,雖房舍簡陋、粗食布衣,但高人隱士志在山野的高潔志趣令人油然而生敬意。此圖雖為主題人物畫,實則集山水、人物、建筑畫為一體。

《高士圖軸》局部,五代,衛賢,絹本設色,立軸,縱134.5厘米,橫52.5厘米

《高士圖》整幅畫的構圖嚴密,勾線勁挺,屋舍以界畫法刻畫準確、精細,山石及樹木的皴筆密集,近樹精心勾畫,遠樹則勾、點結合,重在以墨色由淡至深層層烘染,顯得質感凝重。尤其是石凹處的濃墨干點,則為前所未有的獨創。水流的勾線柔和順暢,綿密有序,恰如微波皺起。圖中人物與山水似乎平分秋色,這與此前唐代的以人物為主、此后北宋的以山水為主相比較,清楚地體現出典型的五代時期繪畫的承上啟下特征。

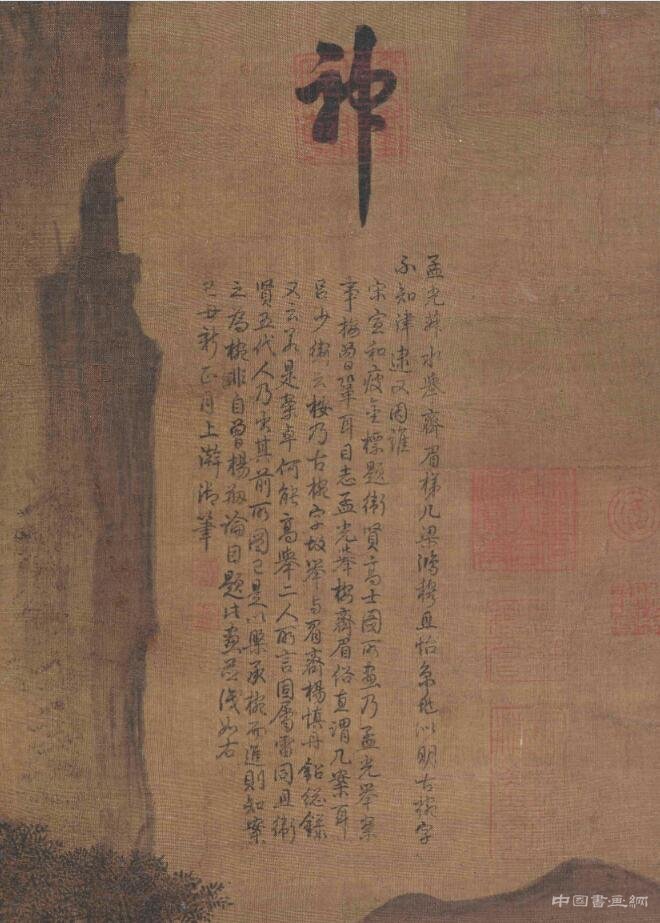

《高士圖》圖上無名款,卷前有宋徽宗趙佶手書《衛賢高士圖》,雖為立幅,但在北宋被裝裱成手卷,而且是規整的內府“宣和裝”,卻也頗為奇特。另據《宣和畫譜》所記,此圖又名《梁伯鸞圖》。當時內府一共收進衛賢的《高士圖》六幅,分別繪黔婁、楚狂、老萊子、王仲孺、于陵子和梁伯鸞六高士,今天只剩下了《梁伯鸞圖》一幅。視其畫幅大小,在當時可能是用作六曲屏風。此圖裝裱形式奇特,立幅裱成手卷,卷首有北宋徽宗趙佶瘦金書標題“衛賢高士圖”五字,曾入宣和內府收藏;本幅有清高宗乾隆帝弘歷書“神”字并題記一段,并經清內府收藏。《鐵網珊瑚》、《清河書畫舫》、《庚子銷夏記》、《墨緣匯觀》、《諸家藏畫簿》、《石渠寶笈·續編》、《石渠隨筆》等書著錄,現藏故宮博物院。

《高士圖軸》局部,五代,衛賢,絹本設色,立軸,縱134.5厘米,橫52.5厘米

《高士圖》描繪的是漢代隱士梁鴻的隱居生活,故而將其居舍置于群山密林懷抱之中。圖上是高聳的山峰,山巒曲折盤亙,多見懸崖峭壁,這應該是人跡罕至的地方,卻正是高士隱居之佳所。圖下山谷中有一瓦舍,疏籬欄桿圍其外,雜樹茂密,萬籟寂靜,一條小溪在籬外潺潺流過,最終匯于圖上茫茫的江水中。如此幽雅、閑逸,正乃隱者心向往之的桃源。舍之中,高士梁鴻盤坐在高足大床上,而其妻孟光則跪于床前,雙手高舉一盤至眉前,內盛飯食進奉。

據《后漢書》載,士人梁鴻娶同邑女孟光為妻,孟光容貌丑陋,但心地高潔,婚后兩人相敬如賓。一次梁鴻作《五噫之歌》,沒想惹惱了肅宗,不得不改換名姓四處隱居,從齊魯之地遷至吳,投入大戶皋伯通家,為其賃舂度日。每天勞作而歸,其妻孟光必備飯食,跪舉齊眉進奉。伯通見了驚奇,心想“彼傭能使其妻敬之如此,非凡人也。”

《高士圖軸》局部,五代,衛賢,絹本設色,立軸,縱134.5厘米,橫52.5厘米

《高士圖》中的一個細節值得注意:衛賢是五代人,但他沒有按傳統的東漢席地而坐的風俗來畫,而是以五代人的生活習俗入畫,梁鴻從高高的床榻上躬身接的孟光案。彼時的床榻功能與現代的椅子一樣,在當時是個新事物了,衛賢這樣處理已然將自己投入了畫境……一個小小細節泄露的正是這位皇家御用畫師,供奉追思先賢的山林野興和對煙火營生般溫暖生活的憧憬。《高士圖》是衛賢眺望高士的平臺,也是我們登高臨遠的一個精神臺階。

摘自龍軒美術網