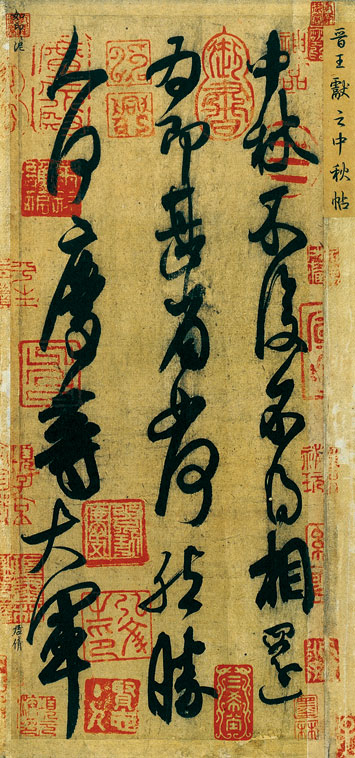

王獻之 中秋帖

來源:未知 作者:admin

晉 王獻之 中秋帖 紙本

《中秋帖》,傳為晉王獻之書(又傳宋朝書畫家米芾所臨摹),紙本,手卷,縱27cm,橫11.9cm。《中秋帖》是著名的古代書法作品,曾被清高宗弘歷(乾隆皇帝)譽為"三希"之一,意即希世珍寶。行書3行,共22字,無署款。《中秋帖》傳為王獻之所書,與王羲之的《快雪時晴帖》,王珣的《伯遠帖》合稱“三希”,現藏故宮博物院。

宋內府《宣和書譜》、明張丑《清河書畫舫》、《清河見聞表》、《清河秘篋表》、汪砢玉《珊瑚網書跋》,清顧復《平生壯觀》、卞永譽《式古堂書畫匯考》、吳升《大觀錄》、內府《石渠寶笈·初篇》等書著錄。

唐張懷瓘《書斷》中說:“字之體勢,一筆而成,偶有不連,而筋脈不斷,及其連者,氣脈通其隔行”。《中秋帖》書法縱逸豪放,應是王獻之創造的新體。清吳升《大觀錄》云:“此跡書法古厚,墨采氣韻鮮潤,但大似肥婢,雖非鉤填,恐是宋人臨仿。”據當代書畫鑒定家研究,大多認為是宋米芾所臨,故同樣寶貴。《中秋帖》是《寶晉齋法帖》中《十二月割至帖》的不完全臨本,原帖在“中秋”之前還有“十二月割至不”六字。

此帖內容其實是一封很普通的書信。古人認為其“字奪文章之美”。字美的本身給人們帶來了強大的視覺沖擊力。《中秋帖》原有五行三十二字,現在只留下了:“中秋不復,不得相,還,為即甚,省如何?然勝人何慶等大軍。”這短短的三行。

米芾在《書史》中稱贊此帖:“運筆如火著畫灰,連屬無端末,如不經意,所謂一筆書。天下子敬第一帖也”這個作品一筆而下,幾乎字字相連或相扣,猶如江河之下一瀉千里,給人以瀟灑飄逸、豪健奔放的快感。情馳神縱,超逸優游,暢快淋漓的筆法令人嘆為觀止。

《中秋帖》,又名《十二月帖》,草書,傳為東晉王獻之的傳世真跡,原為五行三十二字,后被割去二行,現僅存三行二十二字,清乾隆時被收入內府,與《快雪時晴帖》、《伯遠帖》號為“三稀”,乾隆遂以“三希堂”為御書房名。

該帖刻入《三希堂法帖》中,后由清宮流入香港,1951年在周恩來總理親自關懷下,有關部門以重金收回,現藏故宮博物院。此帖運筆如火箸畫灰,字勢連綿不斷,備極法度,譽稱“一筆書”,仍是學習“二王”、米芾的珍貴資料。