《祭侄文稿》

來源:中國書畫網 作者:三少奶奶

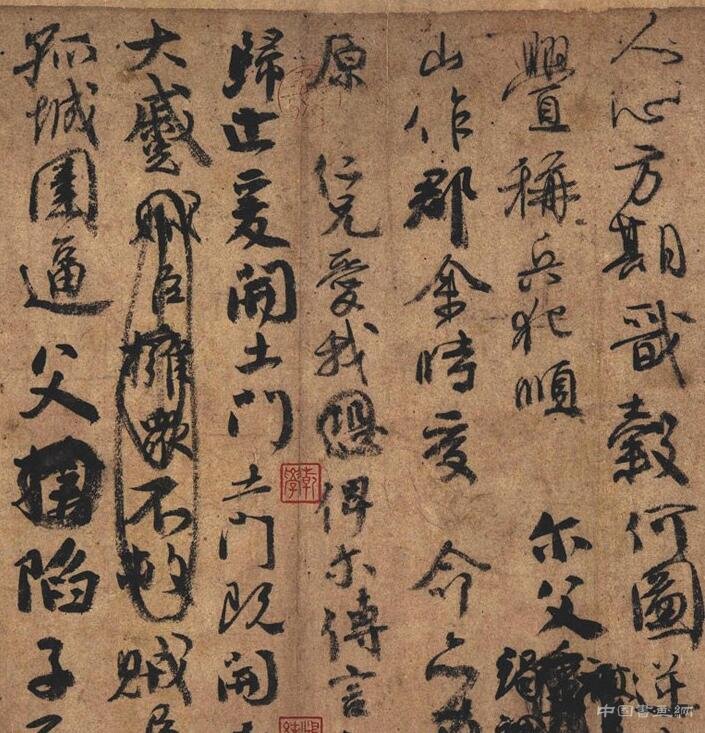

《祭侄文稿》,唐代/758年,顏真卿,麻紙墨跡,手卷,縱28.3厘米,橫75.5厘米,中國臺北故宮博物院藏

《祭侄文稿》又稱《祭侄季明文》或《祭侄贈贊善大夫季明文》,是唐代書法家顏真卿追祭從侄顏季明的書法草稿。共23行,凡234字。書于公元758年(唐乾元元年)。《祭侄文稿》追敘了常山太守顏杲卿父子一門在安祿山叛亂時,挺身而出,堅決抵抗,以致“父陷子死,巢傾卵覆”,取義成仁,英烈彪炳之事。祭悼其侄顏季明更見疾痛慘怛,哀思郁勃。本帖通篇用筆之間情如潮涌,書法氣勢磅礴,縱筆豪放,一瀉千里,常常寫至枯筆,更顯得蒼勁流暢,其英風烈氣,不僅見于筆端,悲憤激昂的心情流露于字里行間。被元人鮮于樞譽為“天下行書第二”。書卷前后隔水有宋“宣和”、“政和”小璽、天水園印及歷代鑒賞收藏印鑒數十方,還有鮮于樞、張晏、周密等人題跋。

顏真卿《祭侄文稿》_天下行書第二祭侄季明文書稿(第一段)

安史之亂時,顏真卿堂兄顏杲卿任常山郡太守,叛軍進逼,顏季明,即顏杲卿第三子,顏真卿堂侄,在其父揭旗反正,與顏真卿共同聲討安祿山叛亂時,由他往返于常山、平原之間傳遞消息,使兩郡聯結,形成犄角之勢,齊心效忠王室,抵抗叛軍。但太原節度使擁兵不救,以至城破,顏杲卿與子顏季明先后罹難,所以文中說“賊臣不救,孤城圍逼,父陷子死,巢傾卵覆”。事后顏真卿派長侄泉明前往善后,僅得杲卿一足、季明頭骨,乃有《祭侄文稿》之作。則魯公在援筆作文之際,撫今追昔,縈紆忿激,血淚交進,悲憤交加,情不能自禁。顏真卿此文,正義凜凜,有不忍卒讀之感,故黃庭堅《山谷題跋》說:“魯公《祭侄季明文》文章字法皆能動人。”

顏真卿《祭侄文稿》釋文:

維乾元元年、歲次戊戌、九月庚午朔、三日壬申。第十三叔銀青光祿夫使持節蒲州諸軍事、蒲州刺史、上輕車都尉、丹楊縣開國侯真卿。以清酌庶羞祭于亡侄贈贊善大夫季明之靈口:惟爾挺生,夙標幼德。宗廟瑚璉,階庭蘭玉,每慰人心。方期戩谷,何圖逆賊間釁,稱兵犯順。爾父竭誠,常山作郡。余時受命,亦在平原。仁兄愛我,俾爾傳言。爾既歸止,爰開土門。土門既開,兇威大蹙。賊臣不救,孤城圍逼。父陷子死,巢傾卵覆。天不悔禍,誰為荼毒?念爾遘殘,百身何贖?嗚乎哀哉!吾承天澤,移牧河關。泉明比者,再陷常山。攜爾首櫬,及茲同還。撫念摧切,震悼心顏。方俟遠日,卜爾幽宅。魂而有知,無嗟久客。嗚呼哀哉尚饗!

評論書法作字、向有字如其人之說。魯公一門忠烈,生平大節凜然,精神氣節之反應于翰墨,《祭侄文稿》最為論書者所樂舉。通篇使用一管微禿之筆,以圓健筆法,有若流轉之篆籀,自首至尾,雖因墨枯再蘸墨,墨色因停頓起始,黑灰濃枯,多所變化,然前后一氣呵成。《祭侄季明文稿》既是起草文稿,其中刪改涂抹,正可見魯公為文構思,始末情懷起伏,胸臆了無掩飾,當是存世魯公手書第一名墨跡。

顏真卿《祭侄文稿》_天下行書第二祭侄季明文書稿(第二段)

《祭侄文稿》運筆迅疾,情緒激動,與其悲憤之情有關。其書法最妙處,一在其字的點畫密聚,草成一個塊面之處;二在其枯筆連擦寫數字之處。這兩種現象交相映襯,造成虛實、輕重、黑白之間的節奏變化,再加上草稿特有的率意所造成的用筆“不拘小節”,和結體的偏于松散,形成了顏體稿書風格。《爭座位稿》也有這樣的特點,只不過因是刻本,這些特征不似《祭侄文稿》那么真切而已。此外,草稿的涂改、添加之處更增添了率意感,這本是因草稿而自然形成的,如果有著意仿者,將古人的詩文拿來再行涂改一番以追求率意之趣,不免東施效顰,流于淺薄庸俗。

《祭侄文稿》點畫用筆中舍棄了對起筆、收筆和轉折、勾趯等處的刻意求工,但卻保留了沉實挺勁而渾厚的線質,結體則變嚴謹端莊而為寬松多態,章法又隨勢產生緊松、疏密的變化,這正體顯出顏真卿書法的藝術創造力和高層次的書美意趣。本書稿點畫厚重,用筆圓渾,結體寬博,這是其真書和行書都具備的基本特征。但由于行書多用于非鄭重用途的隨意書寫,使其藝術天才、靈感性情隨興得以充分噴發,故其書法點畫飛動,多連筆之勢,體態就勢變異,奇妙無窮,煥發出濃郁的書卷氣息。

《祭侄文稿》線條節奏隨著作品的展開而不斷改變。開始時線條沉穩、含蓄、筆畫斷開,隨著連筆增加,速度加快,但一些連續性極強的線條之間,總有些點畫斷開的字作為隔離帶,以至使作品在總體節奏不斷趨向奔放、疾速的同時,隱含著抑揚的交替。當然,每一次循環都把整體節奏推向更激越的一個層次,作品最后在線條無法遏止的推移中結束。作品線條的外部運動和內部運動都包含了豐富的層次和極為細微的變化。它展示一種連續的完整的過程,展示了一種運動在某種精神背景支持下演變、推移,以至達到另一種無法預想的節奏狀態的過程。從作品的起端無法推想它的結尾,更無法推想它在延續中的一切變化。