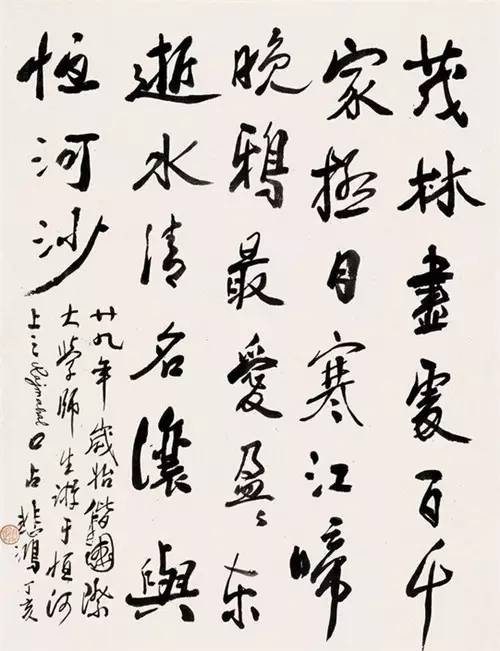

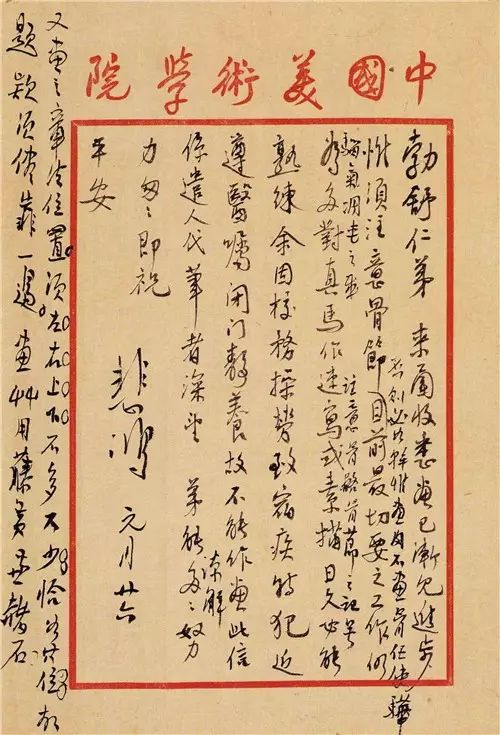

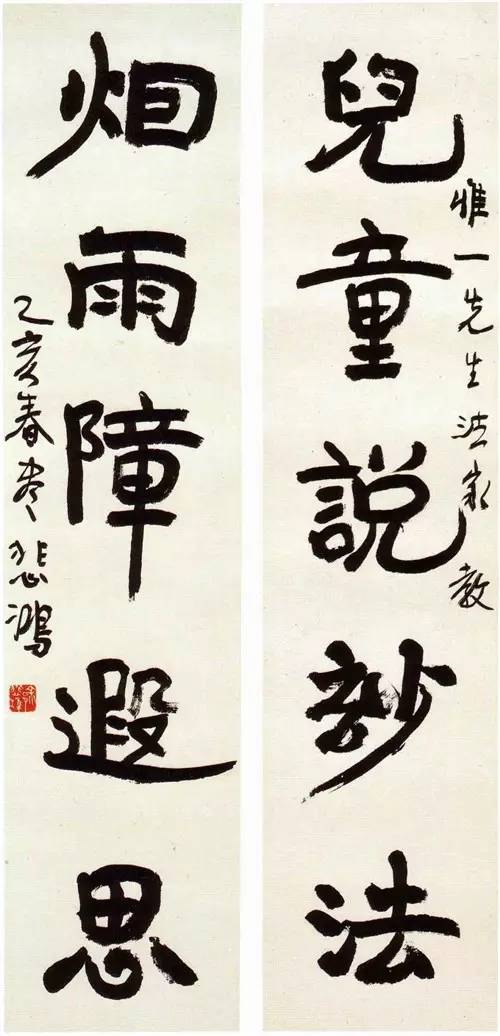

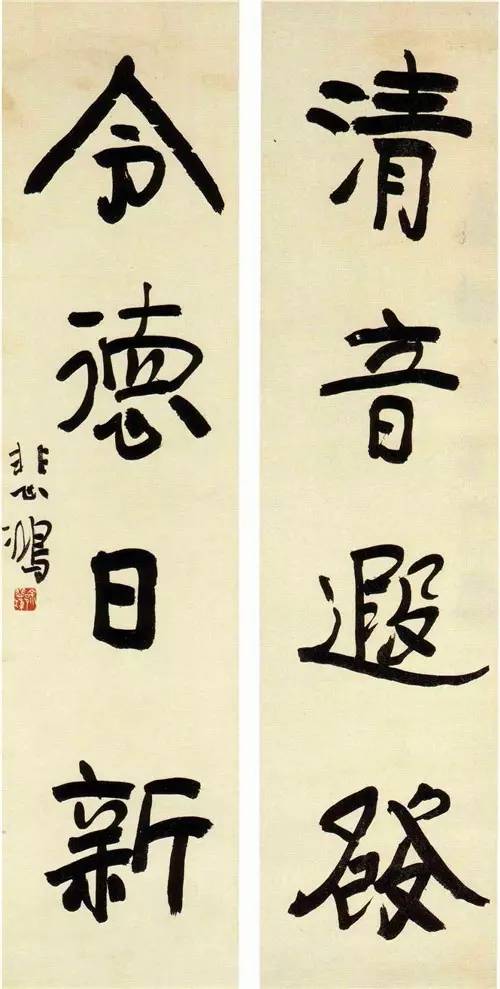

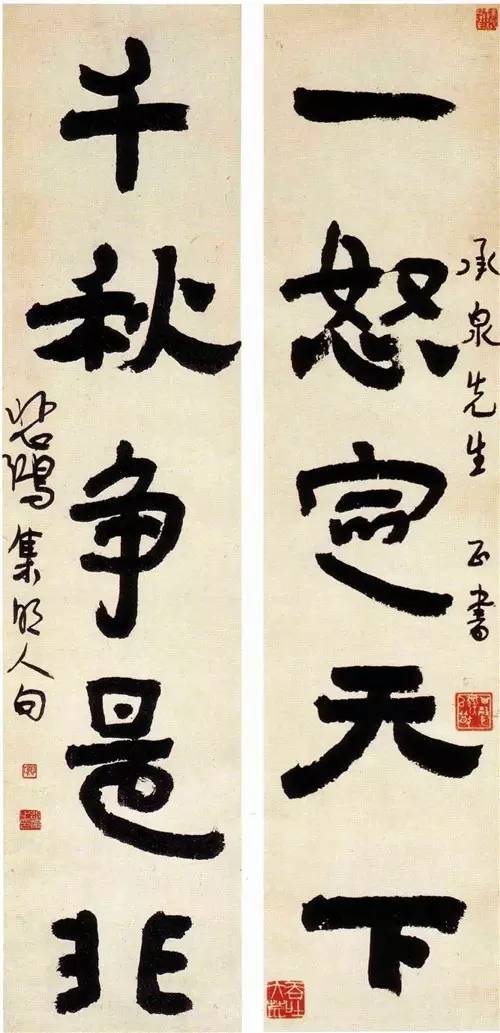

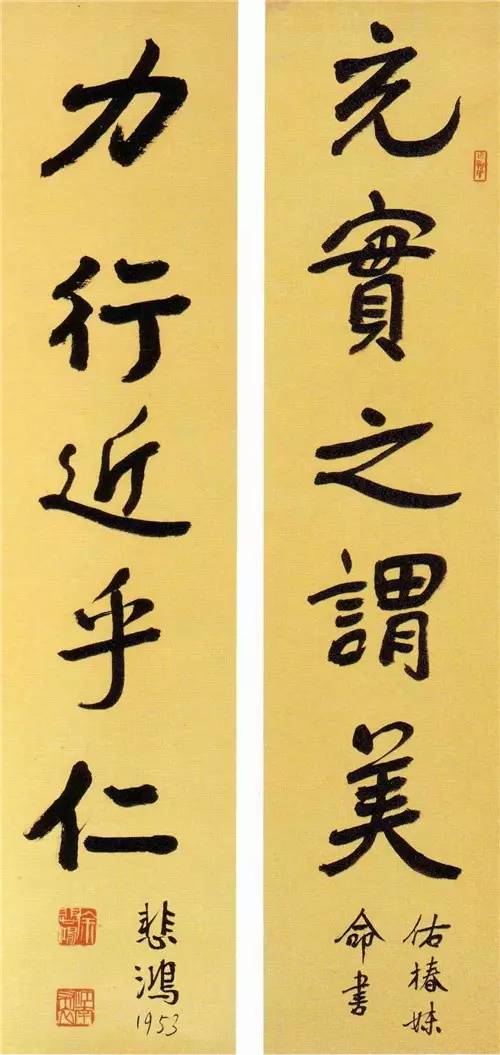

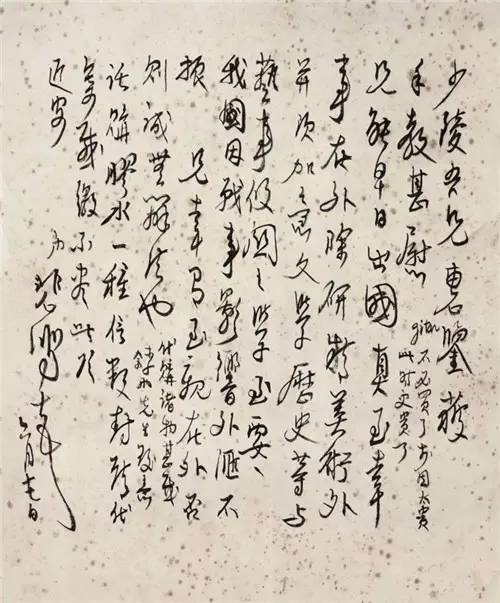

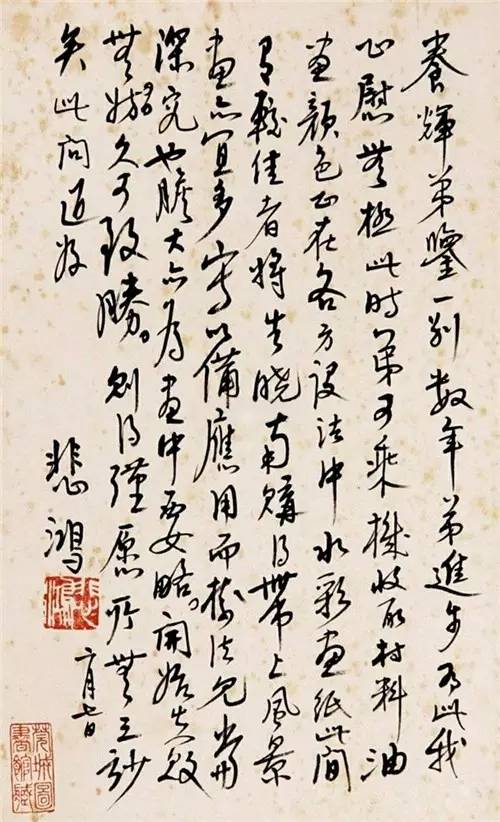

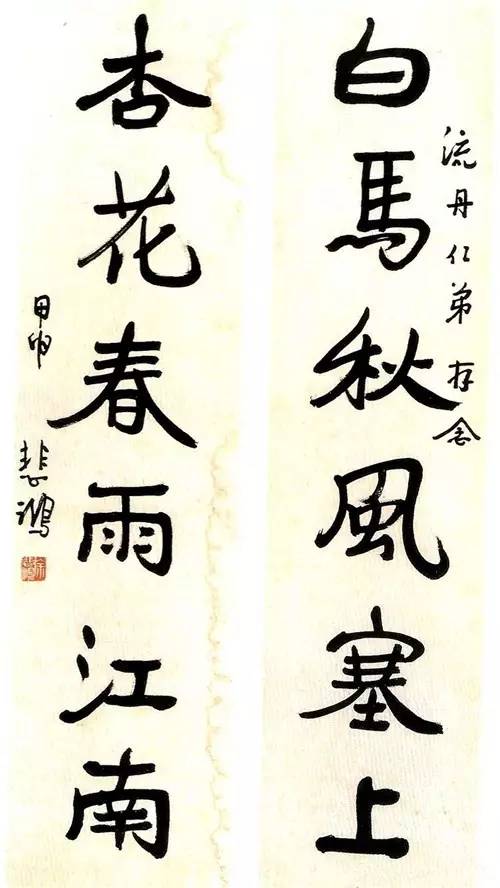

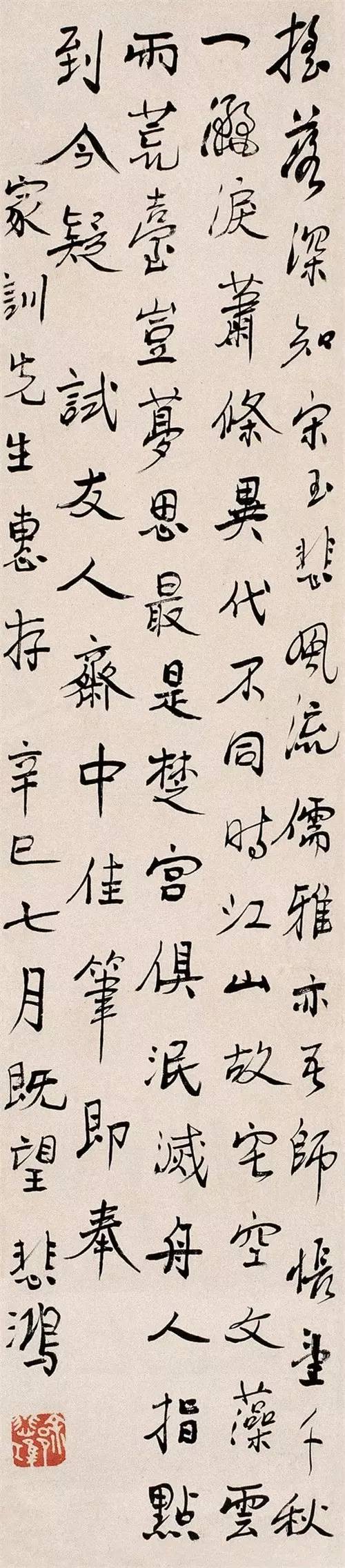

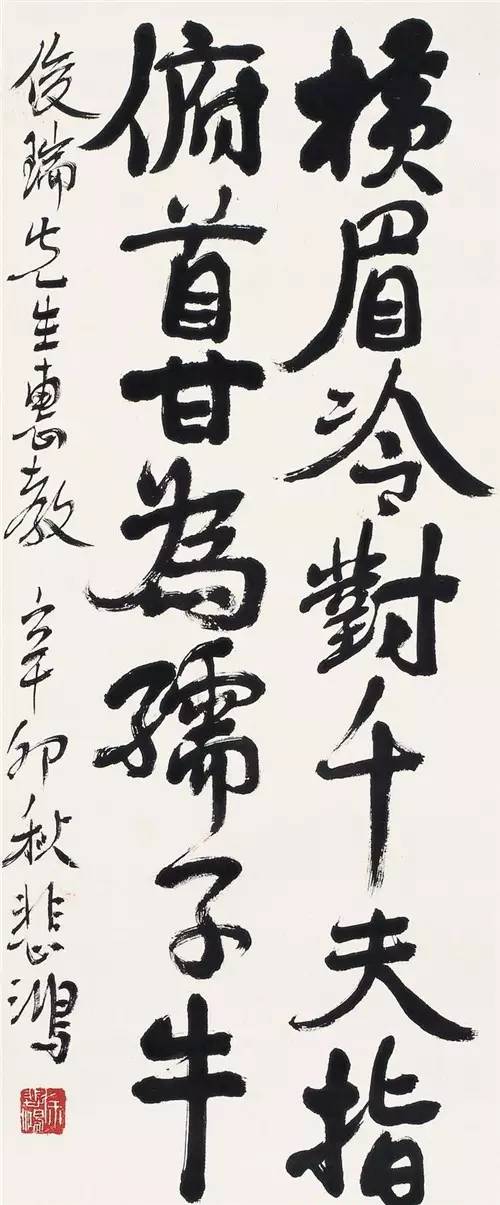

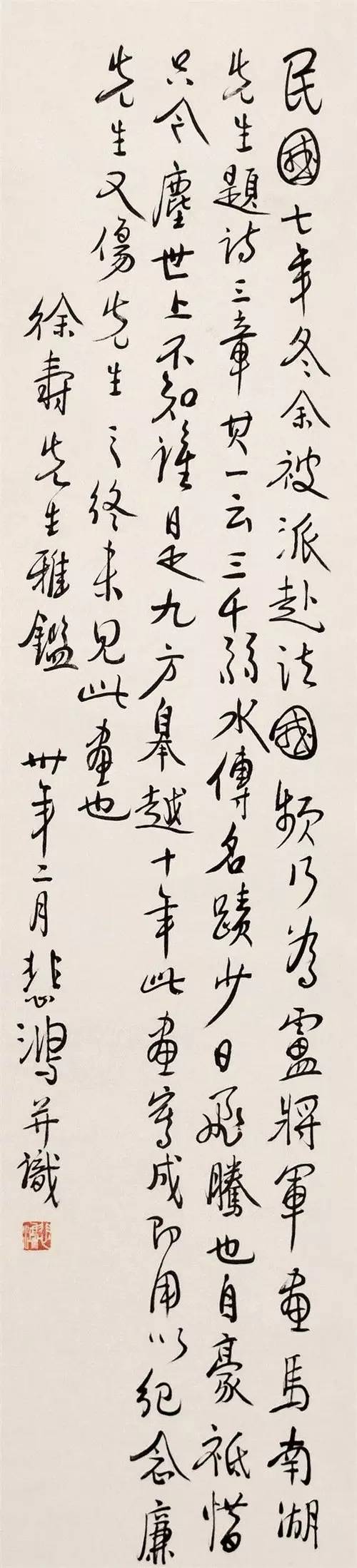

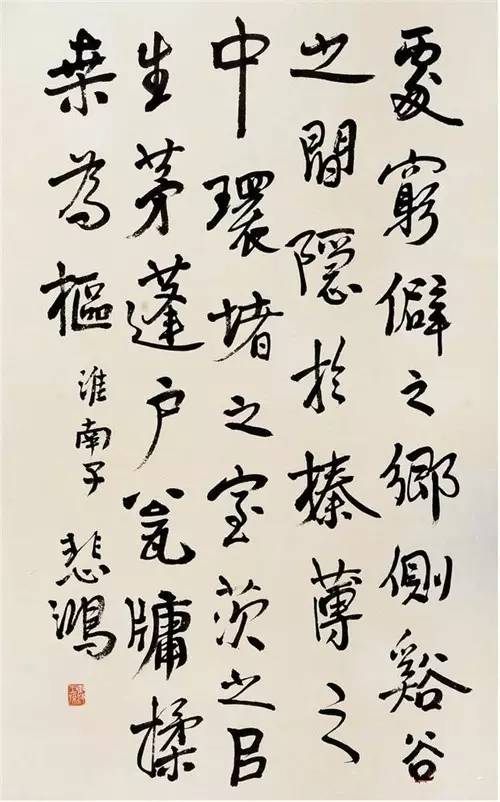

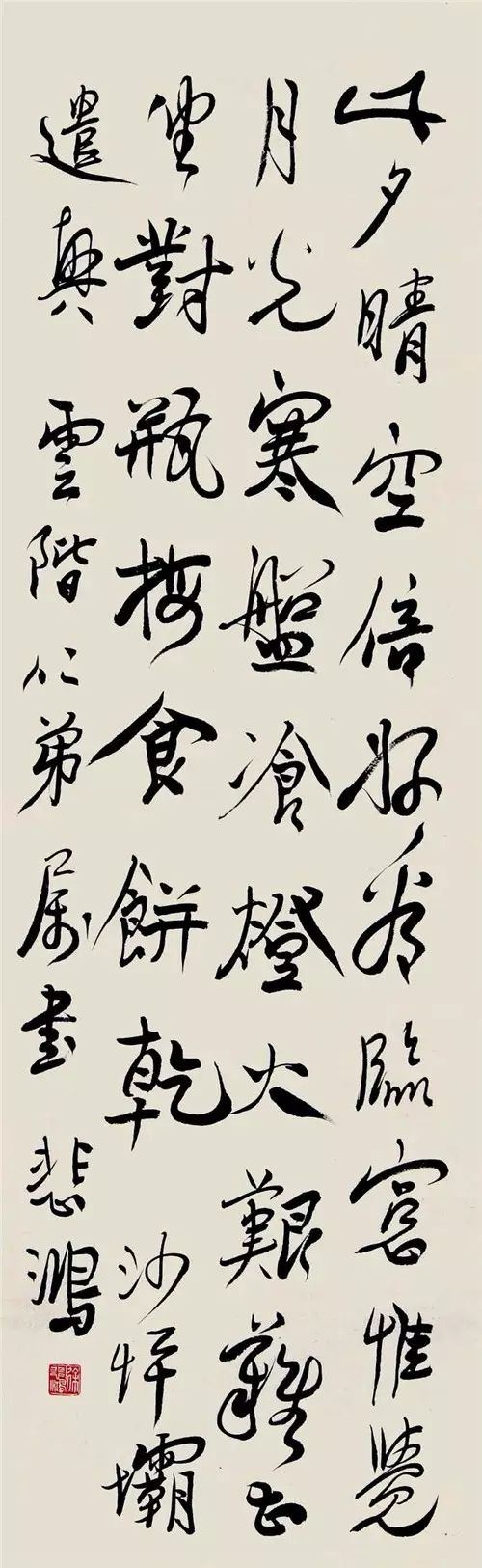

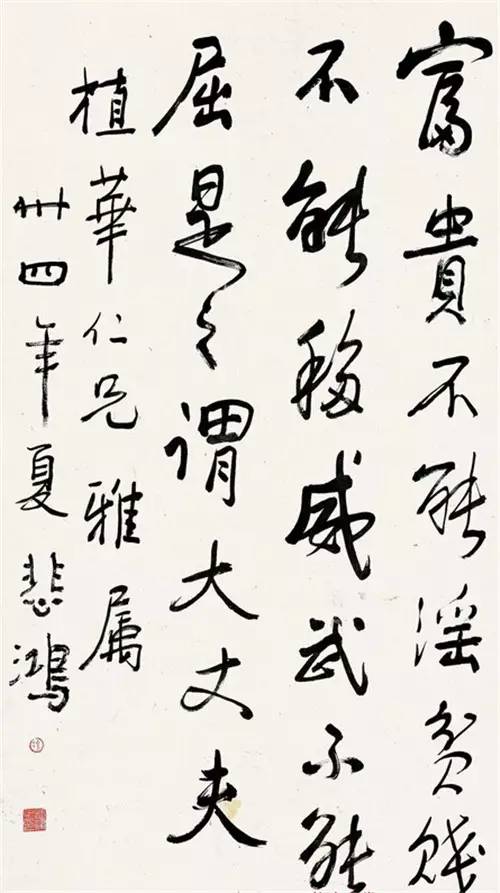

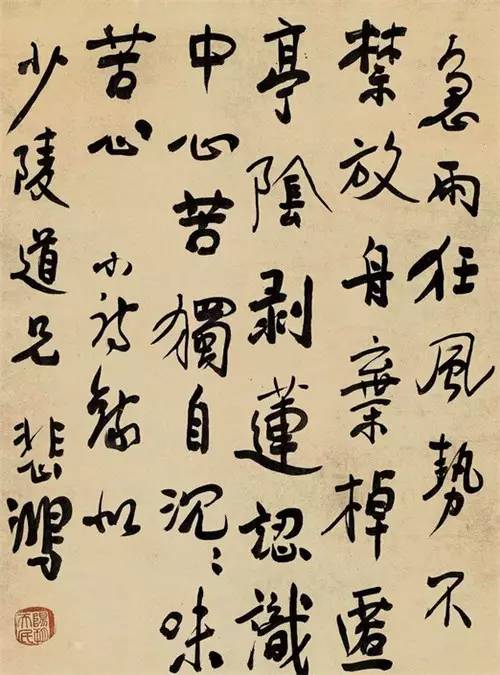

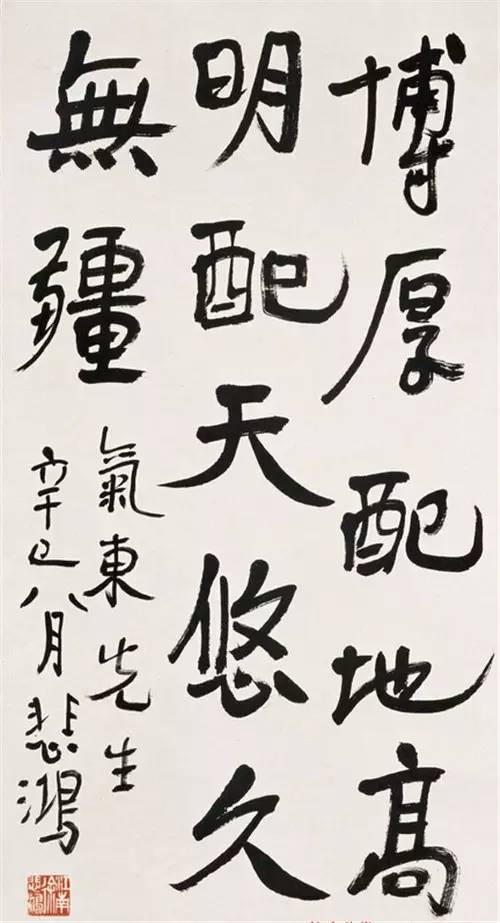

徐悲鴻的書法

來源:中國書畫網 作者:張璋

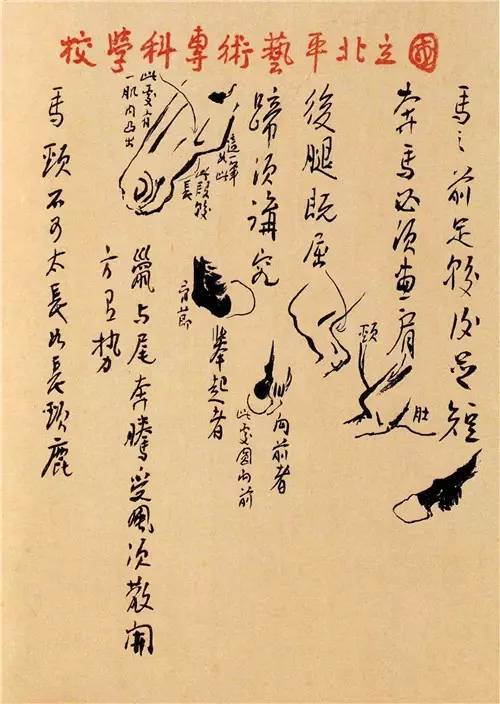

徐悲鴻(1895-1953年)原名徐壽康,江蘇宜興市屺亭鎮人。擅長人物、走獸、花鳥,主張現實主義,于傳統尤推崇任伯年,強調國畫改革融入西畫技法,作畫主張光線、造型,講求對象的解剖結構、骨骼的準確把握,并強調作品的思想內涵,對當時中國畫壇影響甚大,與張書旗、柳子谷三人被稱為畫壇的“金陵三杰”。所作國畫彩墨渾成,尤以奔馬享名于世。被稱為中國現代美術教育的奠基者,主張發展“傳統中國畫”的改良,立足中國現代寫實主義美術,提出了近代國畫之頹廢背景下的《中國畫改良論》。

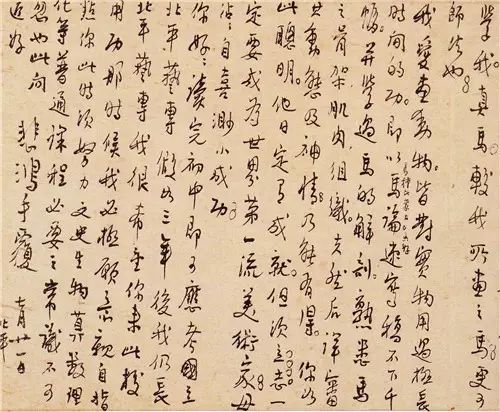

徐悲鴻自幼隨父親徐達章學習詩文書畫,20歲時在上海認識了著名的油畫家周湘、嶺南畫派的代表人物高奇峰、高劍父,在畫作上得到了他們的贊許和指點。他還結識了維新派領袖康有為,在其影響下確立了自己的創作思路。在康氏“鄙薄四王,推崇宋法”的藝術觀念影響下,他對只重筆墨不求新意的“四王”加以貶薄。在康有為的支持下,他觀摩各種名碑古拓,潛心臨摹《經石峪》、《爨龍顏碑》、《張猛龍碑》、《石門銘》等,深得北碑真髓,書法得以長進。

徐悲鴻對于書法藝術一向極為重視,他談書法不同一般迂闊之論,而是深入淺出、平易近人地將書法比作“音樂”之美、“金石”之聲。

他在《〈積玉橋字〉跋》中開篇即言:“天下有簡單事,而為愚人制成復雜,愈遠愈失去益遠者,中國書法其一端已。”他的這句話就是具有這樣的作用。在該文末尾,悲鴻先生還有一語也非常好,“古人并無筆,更無今日之所謂法”。不拘于法乃為至法,這句話很多學書法的人都知道,可在書法實踐中能悟出個中玄機的恐不多見。但愿悲鴻先生短短的幾句話,能對當代書法愛好者乃至書法家們產生積極的指導意義。

談到徐悲鴻的書法藝術,當代著名美術評論家陳傳席認為,徐書為近代第一。這也反映了徐悲鴻書法在當代很有研究的價值意義。陳認為其書有“篆籀氣,很高古”。