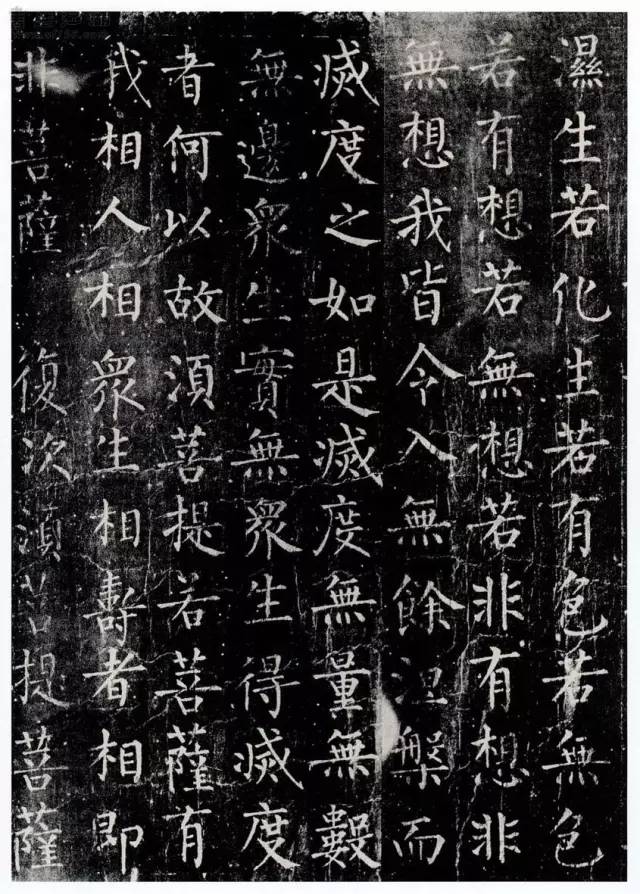

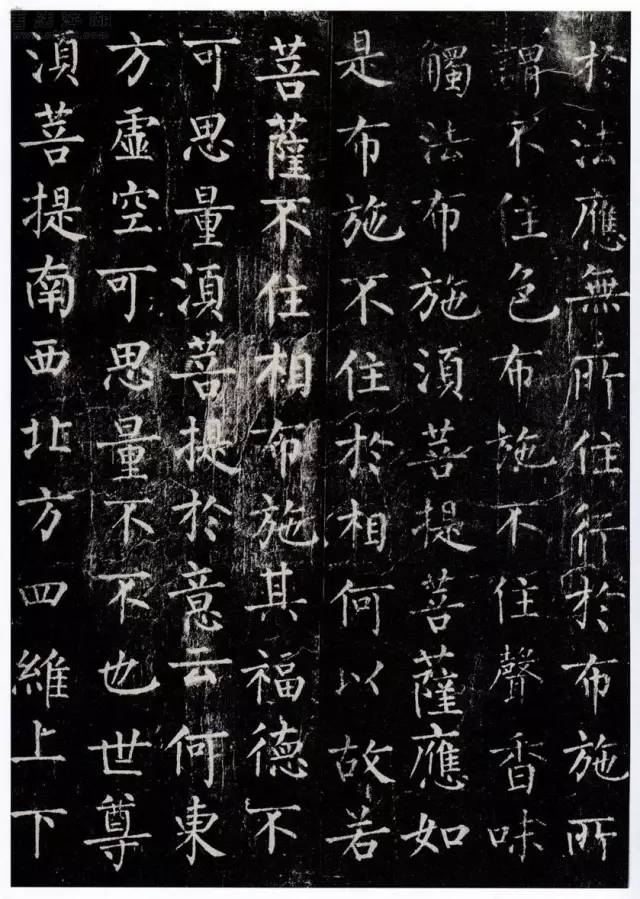

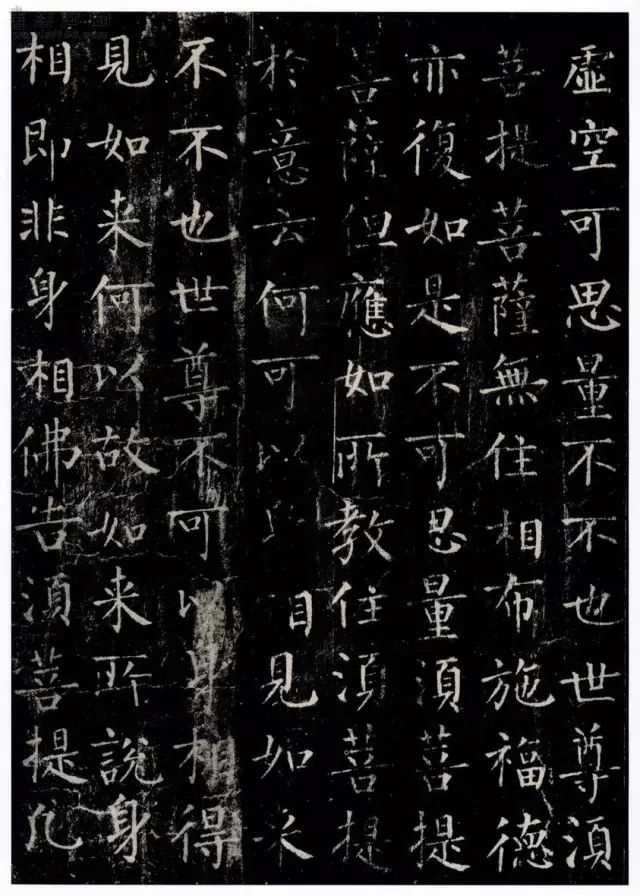

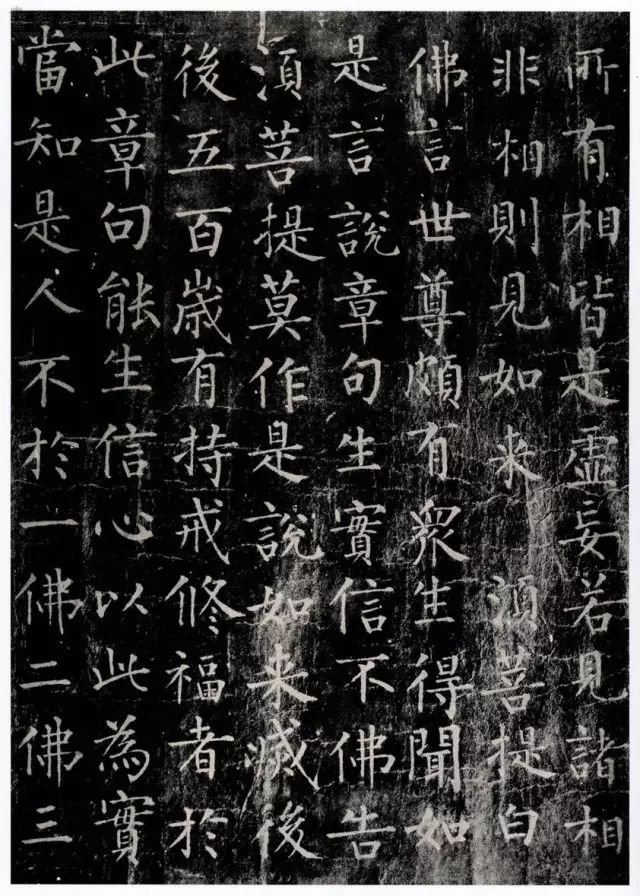

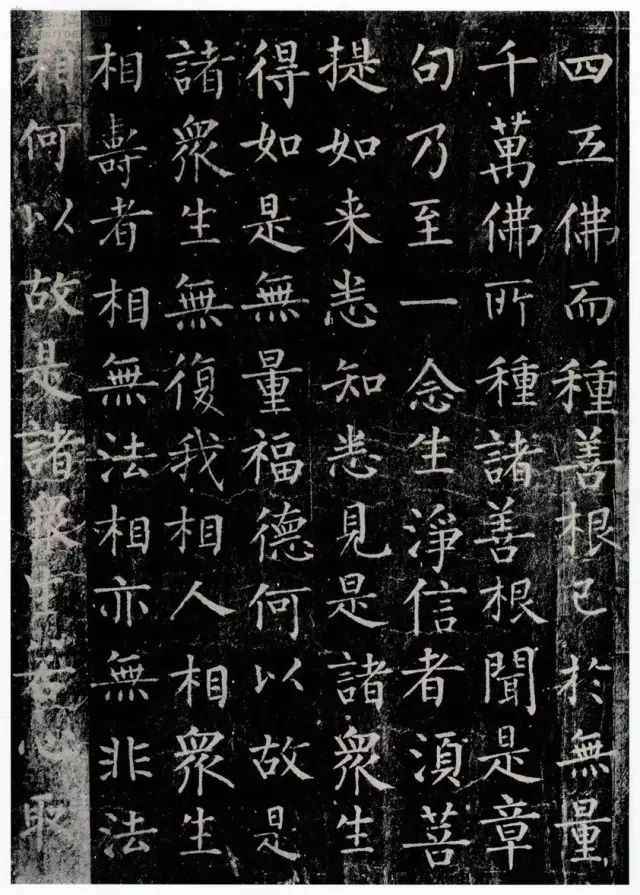

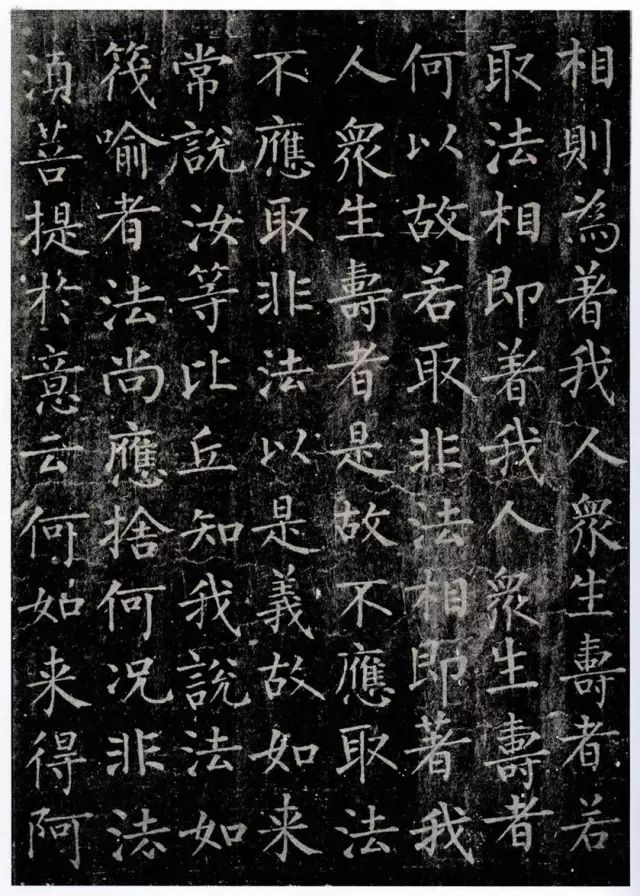

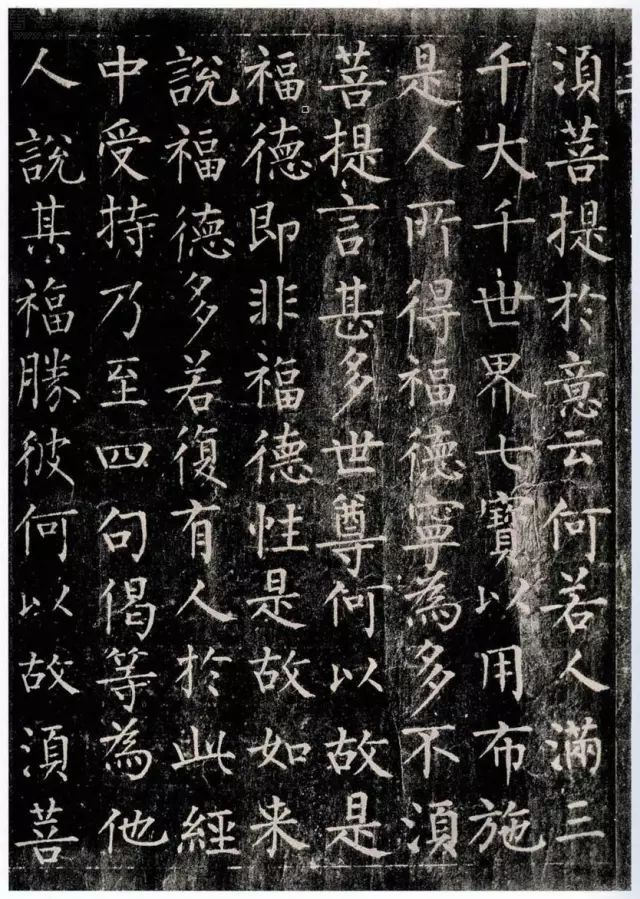

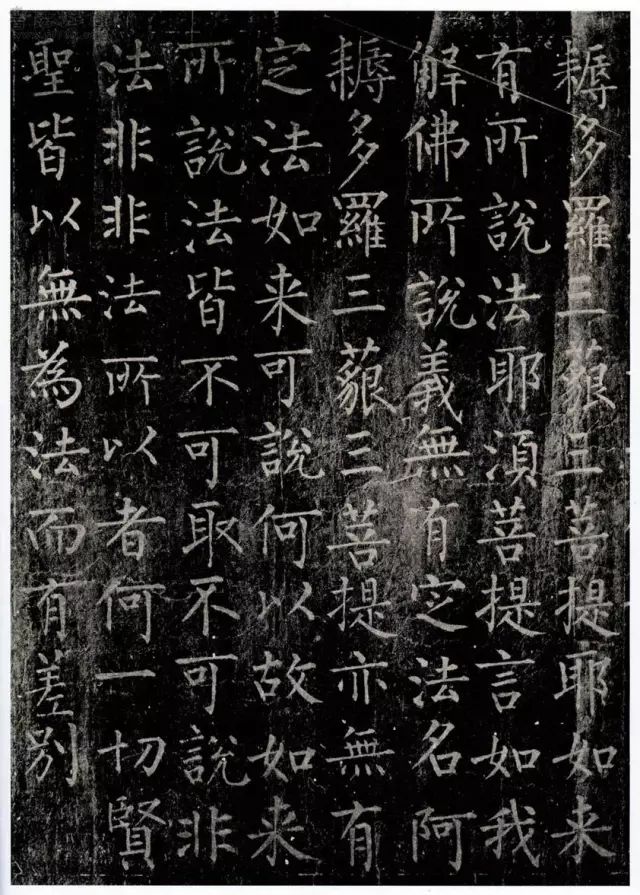

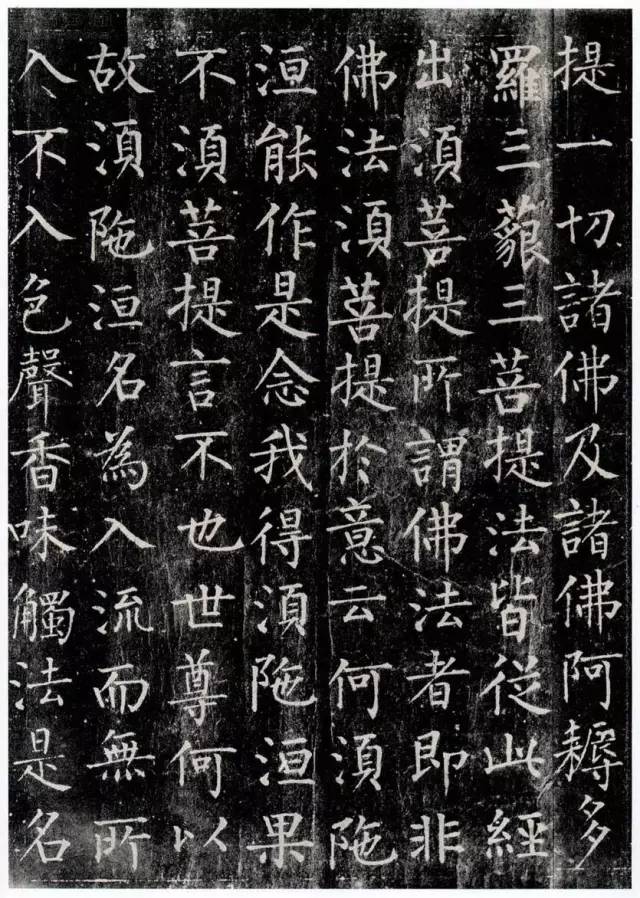

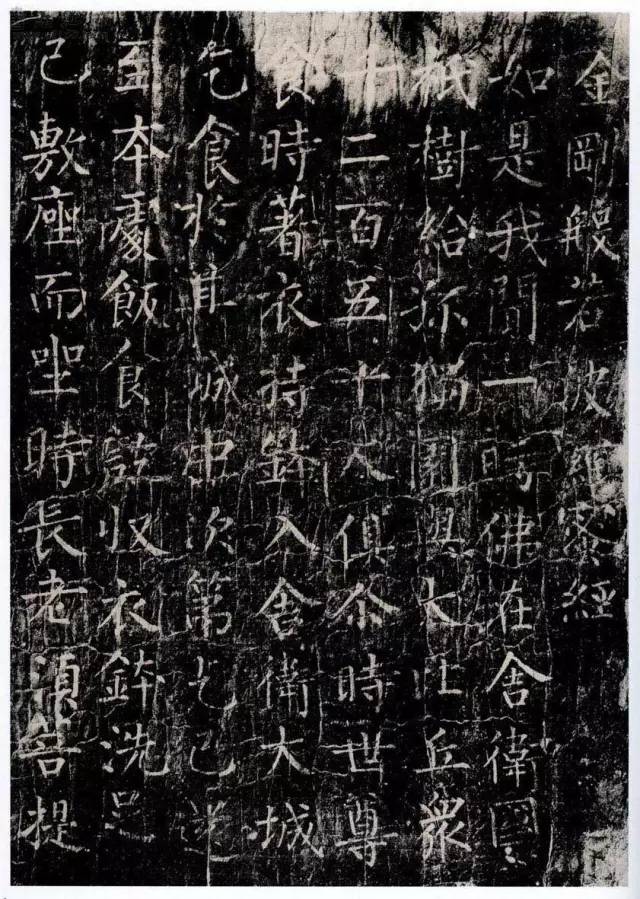

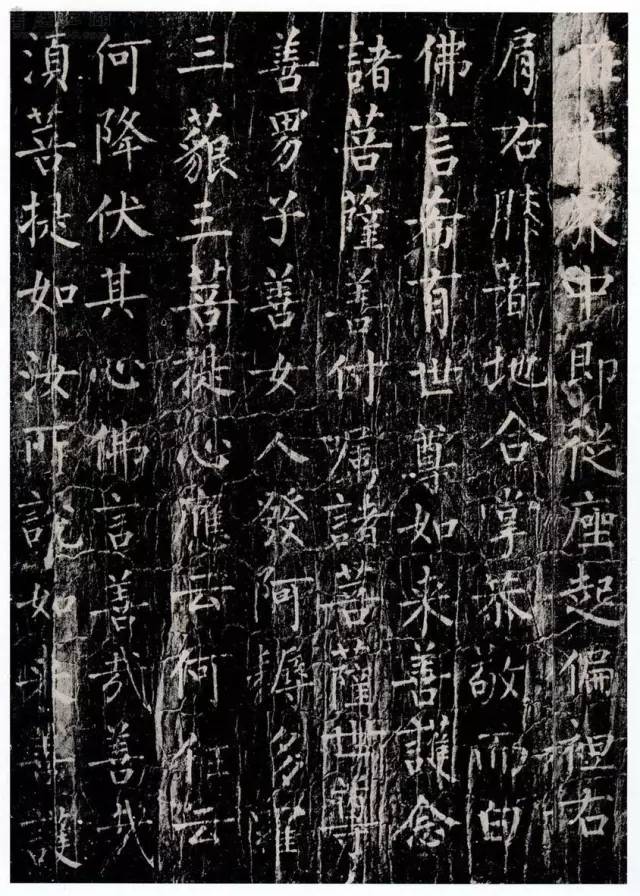

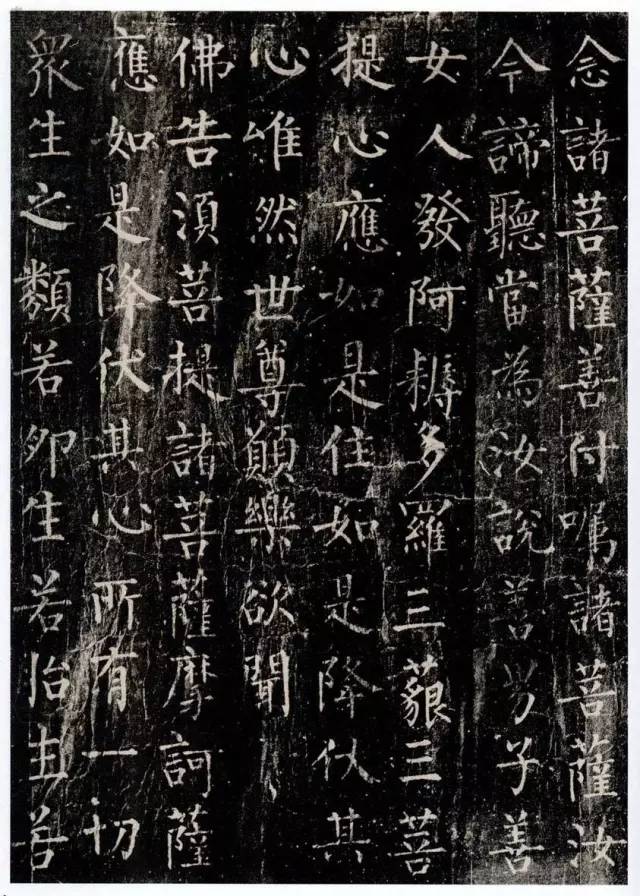

柳公權楷書《金剛經》唐拓本

來源:中國書畫網 作者:頗

《金剛經》刻于唐長慶四年(824)四月,系柳公權四十七歲時所作,全稱《金剛般若波羅蜜多經》,為右街僧錄準公書。原石早佚,1908年在敦煌石窟發現唐拓孤本,一字未損,極為稀罕,現藏法國巴黎博物院。上海有正書局、文明書局、中華書局、文物出版社均有影印本行世。

《金剛經》為柳公權早期作品,字不大但用筆靈巧勁健,雖多有與“顏書”同法之處,但明顯地摒棄了“蠶頭雁尾”的用筆之法,而多融入魏晉及初唐楷意,并摻之以北碑的骨力洞達,故初觀此碑似覺平常,頗有劍拔弩張之勢,然細察之則一招一式頗富變化,方勁整飭中寓清靈通秀之氣,其一點二畫,一如刀斫般齊整,干脆利落,節奏明快,極富動感。故而人們將“柳體”的特征概括為:精于點畫、謹于間架、法度森嚴而富宙堂氣象。于此碑可見一斑。

唐代柳公權楷書《金剛經》唐拓本是柳公權早期的書法作品,原石于宋代已被毀,現僅見敦煌石窟發現的“唐拓孤本”。柳公權早年曾廣采眾家之長,而且特別注意向前輩書家學習。從《金剛經》中,我們可以看出他取法諸家的痕跡。《廣川書跋》云:“此經本出于西明寺。今考其書,誠為絕藝,尤可貴也。”

柳公權早年曾廣采眾家之長,而且特別注意向前輩書家學習。從《金剛經》中,我們可以看出他取法諸家的痕跡。

《金剛經》,全稱《金剛般若波羅蜜經》,一卷,印度大乘佛教般若系經典,后秦鳩摩羅什譯。《金剛經》根據不同譯本,全名略有不同,鳩摩羅什所譯全名為《金剛般若(bōrě)波羅蜜經》,唐玄奘譯本則為《能斷金剛般若波羅蜜經》,梵文 Vajracchedika-prajñāpāramitā-sūtra。《金剛經》傳入中國后,自東晉到唐朝共有六個譯本,以鳩摩羅什所譯《金剛般若波羅蜜經》最為流行(5176字或5180字)。唐玄奘譯本,《能斷金剛般若波羅蜜經》共8208字,為鳩摩羅什譯本的一個重要補充。其他譯本則流傳不廣。

般若,梵語,意為智慧;波羅蜜,梵語,意為到彼岸。以金剛比喻智慧之銳利、頑強、堅固,能斷一切煩惱,故名。此經采用對話體形式,說一切世間事物空幻不實,實相者即是非相;主張認識離一切諸相而無所住,即放棄對現實世界的認知和追求,以般若智慧契證空性,破除一切名相,從而達到不執著于任何一物而體認諸法實相的境地。《金剛經》是中國禪宗所依據的重要經典之一。