李建中:唐人余風“李西臺”

來源:中國書畫網 作者:雨墨

李建中(945-1013)

字得中,自號巖夫民伯,京兆(今河南西安)人,徙居入蜀,后侍母居洛陽,聚學以自給。太平興國八年(九八三)進士甲科,歷太常博士、直集賢院,遷金部員外郎、工部郎中。建中性簡靜,風神雅秀,恬于榮利,前后三求掌西京留司御史臺,人稱“李西臺”。蘇軾《書和靖林處士詩后》稱其“留臺”。建中尤愛洛中風土,就構園池,號曰“靜居”。好吟詠,每游山水多留題。年六十九卒。

建中善書札,為北宋初期著名書法家。真、行尤工,多構新體,草、隸、篆、籀,八分亦妙。從流傳作品來看,氣格遒勁淳厚,基本上沿緒唐代書法的余風,主要得力于唐歐陽詢、顏真卿,并糅合了魏晉書法的風神,有一種豐肌清秀、氣宇軒朗的特點。其書人多摹習,爭取以為楷法。嘗手寫郭忠恕《汗簡集》以獻,皆笠斗文字,有詔嘉獎。宋陳師道《后山叢談》謂“李西臺書學張從申。”宋黃伯思《東觀余論》云:“西臺本學王大令書,而拘攣若此,猶韓非之學黃老、李斯之師荀卿也。然觀筆勢尚有先賢風氣,固自佳。”趙構《翰墨志》云:“本朝承五季之后,無復字畫可稱,李建中字形瘦健,始得時譽,猶恨絕無秀異。”宋黃庭堅云:“西臺出群拔萃,肥而不剩肉,如世間美女,豐肌而神氣清秀者也。”元趙孟頫云:“西臺書去唐未遠,猶是唐人余風。”明王世貞《法書苑》云:“嘗得古文《孝經》研玩臨學,遂盡其勢。”唯蘇軾評云:“建中書雖可愛,終可鄙;雖可鄙,終不可棄。”

唐人的書法通過五代的楊凝式、宋初李建中的繼承和發展,慢慢形成具有鮮明時代特色的宋代書法。流傳至今的李建中書法墨跡比較少,其中藏于臺北故宮博物院《土母帖》和北京故宮博物院《同年帖》最為出名。

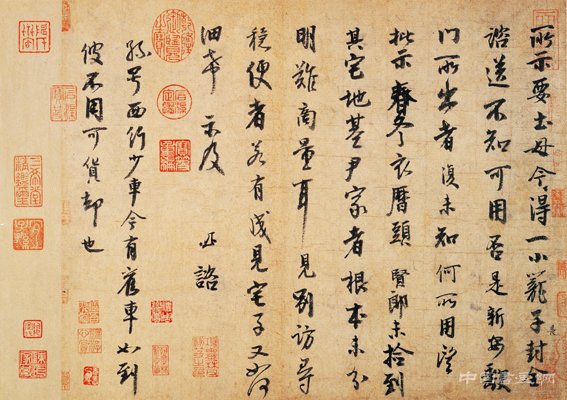

《土母帖》,行書,紙本,縱三一·二厘米,橫四四·四厘米。凡十行,每行字數不一,共一百零四字,臺北故宮博物院藏 。

釋 文 :

所示要土母,今得一小籠子,封全咨送,不知可用否?是新安缺門所出者,復未知何所用,望批示。春冬衣歷頭,賢郎未檢到,其宅地基,尹家者,根本未分明,難商量耳。見別訪尋穩便者,若有成見宅子又如何?細希示及咨。孫號西行少車,今有舊車,如到彼不用,可貨卻也。

此帖原為建中《六帖卷》之一帖,首行下角“子”、“封”兩字之間有“畏”字編號,原為明代項元汴(字子京,號墨林)所藏。據《大觀錄》所載,六帖為《土母帖》、《同年帖》、《貴宅帖》、《屯田帖》、《左右帖》和《齋古帖》。

建中一生經歷了五代、宋幾個時期,在書法史上是一個承上啟下的人物。唐詩文體凡屢變,晚季雖不逮,但書歷三百年,猶有貞觀、永徽以來的風骨氣韻。建中雖在宋初,其書法去唐未遠,猶有唐代余風,達到從五代至宋過渡時期的高峰。宋初書壇已顯殃復歸晉人的風氣,始肇于五代書家楊凝式和對宋初書法有影響的李建中。楊李二人書法均已有追蹤晉人、融合晉唐書風為一體的跡象。其后經蔡襄以已意融晉、唐人書為一爐,不拘一法而法自在,達到“以意馭法”境界。宋書至蘇軾、黃庭堅始一大變,承唐繼晉,上接五代,有宋一代尚意書風才真正成熟。

建中學歐陽詢書而不寒瘦,《土母帖》行書,少數字用草法,用筆中鋒,行筆沉著穩重,法度嚴謹,深得歐書神韻。結體凝重,字形以縱長為主,因勢縱橫,功力嫻熟。章法行距寬疏,字距拉開,行氣清新濃郁,格調高雅,氣度雍容。字里行間虛實得體,字形大小、長短、疏密有致。線條粗細交出,枯筆運用自然。“耳”字字形修長,懸針渴筆,欹斜略左,獨具韻味,在全篇中有點睛之妙。書風與唐、五代相近,上追晉韻而清麗圓潤,姿態橫生,甚得二王筆意。但仍稍見拘謹,右見建中初合晉唐書風而尚未成熟,但對開啟宋代書法亦自有功,建中傳世墨跡甚少,此帖是其行書佳筆,頗為后世所珍重。