中國書畫網(wǎng) > 傳世書畫 > 書法 > 華世奎:為清廷書寫退位詔書的書法家

華世奎:為清廷書寫退位詔書的書法家

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:雨墨

華世奎(1863-1941)

書寫退位詔書

1912年2月12日,延綿二百六十八年的大清王朝,由隆裕太皇后頒布的一紙退位詔書宣告退出歷史舞臺。

清廷退位詔書

“奉旨

朕欽奉

隆裕太后懿旨,前因民軍起事,各省響應(yīng),九夏沸騰,生靈涂炭,特命袁世凱遣員,與民軍代表,討論大局,議開國會,公決政體。兩月以來,尚無確當(dāng)辦法。南北暌隔,彼此相持,商輟于途,士露于野,徒以國體一日不決,故民生一日不安。今全國人民心理,多傾向共和,南中各省,既倡議于前,北方各將,亦主張于后,人心所向,天命可知,予亦何忍以一姓之尊榮,拂兆民之好惡,是用外觀大勢,內(nèi)審輿情,特率皇帝將統(tǒng)治權(quán)歸諸全國,定為共和立憲國體,近慰海內(nèi)外厭亂望治之心,遠(yuǎn)協(xié)古圣天下為公之義。袁世凱前經(jīng)資政院選舉,為總理大臣,當(dāng)茲新舊代謝之際,宜有南北統(tǒng)一之方,即由袁世凱組織臨時政府,與軍民協(xié)商統(tǒng)一辦法,總期人民安堵,海宇乂安,仍合漢、滿、蒙、回、藏五族完全領(lǐng)土,為一大中華民國,予與皇帝得以退處寬閑,優(yōu)游歲月,長受國民之優(yōu)禮,親見郅治之告成,豈不懿歟?欽此!”

華世奎是一位書法大家,以楷書見長,位居天津近代書法“八大家”之首。他的人生富有傳奇色彩,宣告中國2000多年封建歷史結(jié)束的象征---最后一位封建皇帝宣統(tǒng)皇帝溥儀的“退位詔書” 就是出自他的手筆。說來還有一段故事:

當(dāng)辛亥革命風(fēng)云緊迫時,袁內(nèi)閣取得隆裕皇太后和攝政王同意退位之后,即命華閣丞書寫宣布退位詔書。華世奎寫好清廷退位詔書,把它裝成一幅橫‘匾;備匾亭一座,由太監(jiān)抬入太和殿,請攝政乏載灃親自監(jiān)臨,以成此隆重典禮,詔信全國人民。但沒想到攝政王到場之后,竟提出了異議,他聲明個人并不同意皇帝退位,認(rèn)為這項沼書可以不下,他頻頻地連聲說:“我看算了吧!算了吧!”四顧左右見無人響應(yīng),就又連聲說了兩句:“可以不必了!可以不必了尸然后自行出殿去了。華世奎看到這種情形,認(rèn)為退位是既定之事,絕無有因為王爺—時之言,推翻御前會議決定的道理,當(dāng)即按照原定步驟,讓人把擺設(shè)退位詔書的亭子,抬出天安門,宣布了清廷退位。

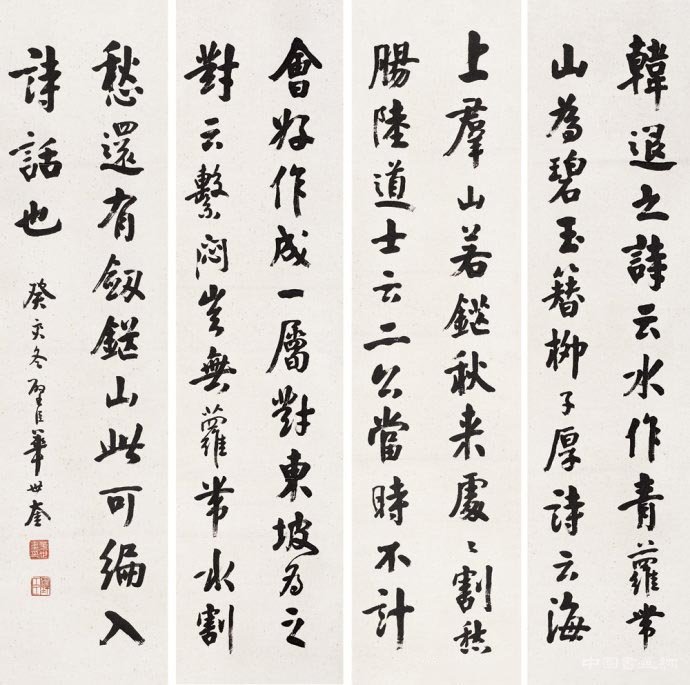

華世奎行楷四條屏

忠于先朝

民國建立后,華世奎因懷念“故主”,意態(tài)消極,乃借省親,退隱津門,以示“忠于先朝”,“不做貳臣”的夙志。當(dāng)時北洋政府當(dāng)權(quán),深知其才,力謀挽回,—時征召的信使,往返于京津,百般勸解,終無成效。華世奎從此自號“北海逸民”,度其超然鳴高的生活。

1924年,馮玉祥發(fā)動北京政變時,李石曾在北京參予驅(qū)逐溥儀出宮之役。事后,華世奎對李石曾極表不滿,見人輒罵李是“文正孽子”,“李氏罪人”。因李石曾名煜瀛,系李鴻藻之子,鴻藻謚文正,故華發(fā)此牢騷以泄憤。

華世奎為天津勸業(yè)場題匾

1925年,溥儀出京來到天津,住在日租界張園,華世奎常去“恭請圣安”,以示念念不忘“舊君”。但是,華世奎對鄭孝胥是表示不滿的。1929年,華世奎曾說鄭孝胥在張園誑去寶石價值數(shù)十萬元,勾結(jié)西人,意圖創(chuàng)辦《萬國誠報》。并說鄭孝胥視“張園”(指溥儀)為奇貨,不定哪一天,“張園”會被他出賣的。表明華世奎時時不忘維護(hù)“舊主”權(quán)益。

民國成立后,中國男人都先后把腦后的“小辮”剪掉了,而華世奎卻自居例外,仍把他的那個小辮當(dāng)做寶貝看待,不愿剪掉,以表示他對清室的“忠貞”。辛亥革命后不幾年,華世奎方隱居鄉(xiāng)里,他曾很有感觸地在自己早年留著小發(fā)辮的照片上寫了《甲寅自題小照》詩兩首。其一:“荏苒年華五十強,渾如一夢熟黃梁。本來面目存真我,就是兒時華七郎。”(華世奎行七,晚年鄉(xiāng)人恭稱“華七爺”)其二:“田園株守作閑人,文物衣冠付劫塵。惟此弁髦難割愛,留同彩服壽雙親。”由此可見,他不愿剪掉小辮的頑固心情。

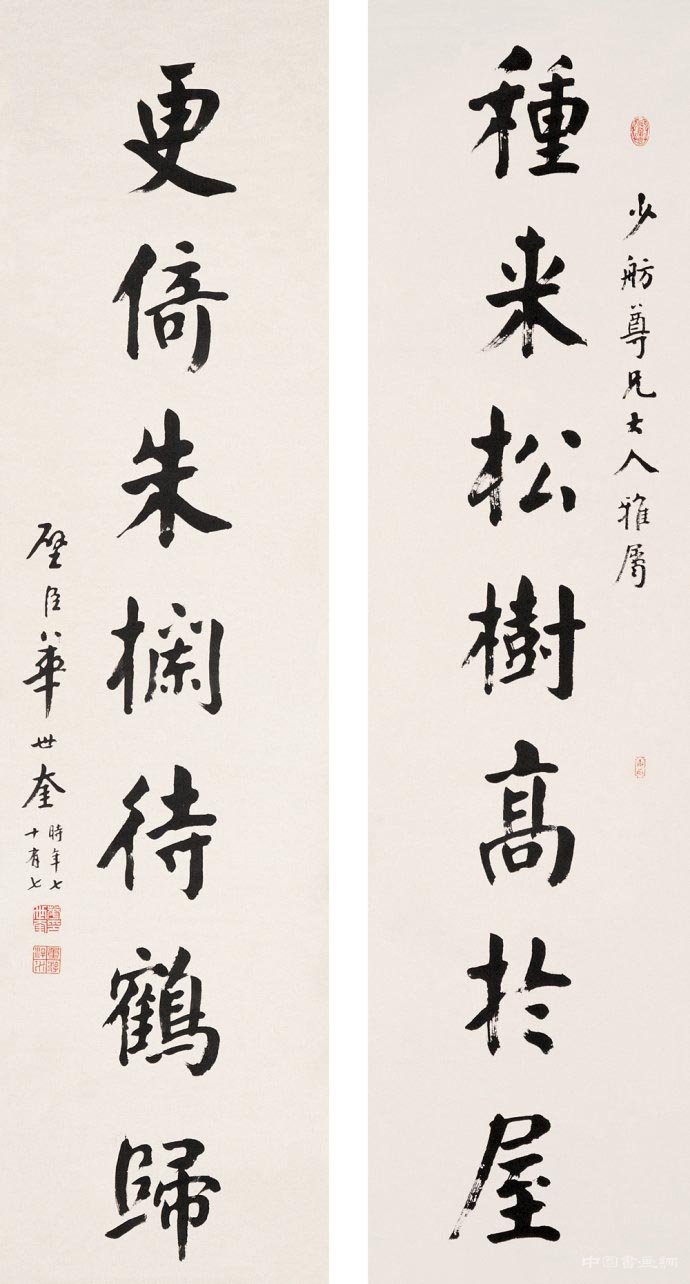

華世奎 種來·更倚聯(lián)

民國初年,南皮縣張氏立姑、春姑二女因被天津西頭惡霸戴富有騙婚,意圖轉(zhuǎn)賣,姐妹雙雙服毒自殺。“雙烈女”慘痛事件發(fā)生后,天津好事者,感于這“雙烈女”的“貞節(jié)”,給她們姐倆出了一場大殯,并立紀(jì)念碑,一個是“南皮張氏兩烈女碑”,一個是“南皮縣張氏雙烈女廟碑”,全是華世奎“書丹”的。有趣的是“雙烈女”自殺時是1916年,即民國五年,而華世奎在寫年號時,避諱寫“民國五年”,寫的是“我皇清退位之五年”。

華世奎還反對學(xué)生們在做文時用新名詞。1928年嚴(yán)范孫,林墨青在天津創(chuàng)辦國文觀摩社,華世奎被邀請為評閱試卷的老師之一。有一次他出的作文題是《四書》上的一句話“放利多怨說”。學(xué)生劉基漢(炎臣)在文中用了“需要”和“社會”等新名詞,他在評卷時,認(rèn)為不對頭,在該生試卷頂眉上批寫“‘需要’二字不入文”,又批寫“‘社會’二字是新名詞,入文終嫌不雅”。其頭腦的頑固,可見一斑。

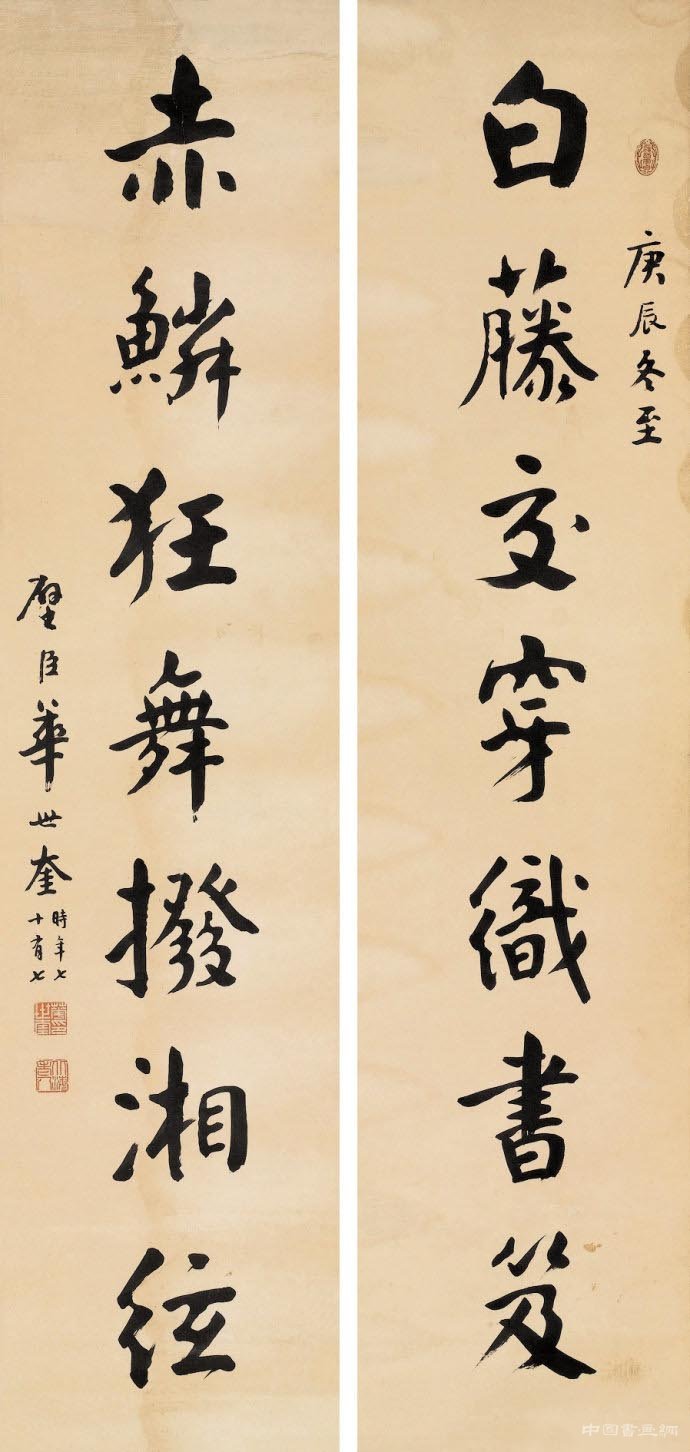

華世奎 白藤·赤鱗聯(lián)

被稱“中堂”趣事

因為華世奎曾任清末內(nèi)閣閣丞,顯赫一時,因此當(dāng)他退居津門時,招出一段笑話。

當(dāng)1926年,褚玉璞以直隸省軍務(wù)督辦兼省長,正盤踞天津。他為了博取禮賢下士的虛名,有時設(shè)宴招待所謂名流大老,呂海寰、嚴(yán)修、華世奎等多在被邀請之列。氣次督署歡宴名流,呂海寰、華世奎應(yīng)邀前往,當(dāng)時褚玉璞對“華七爺”極盡推崇恭維之能事,讓坐時稱華為“中堂”,并言有“中堂”在,當(dāng)然要請“中堂”坐首座。華世奎問道“誰是中堂?”接著說“有鏡老(呂海寰宇鏡宇)在,我不敢僭座。”結(jié)果讓再讓三,還是呂海寰坐了首座。席間,褚每向華接談,必稱“中堂”,華本人也未便再駁,其他在座各位,卻莫不忍俊不禁。因此之故,華在知交中一時得了一個“華中堂”的諢號。按清代官場舊習(xí),稱大學(xué)士為中堂,而大學(xué)士又往往充任軍機大臣。華在清末被稱為軍機領(lǐng)班,所以致有無知的褚玉璞誤稱華世奎為中堂的趣事。

發(fā)怪論說諧語

華世奎為人,雖極端保守,但頗以道義為重,在談?wù)撊宋飼r,常是怪論橫生,且往往雜以詼諧,盡妙盡趣。如他在評述近代教育時曾談過:“中國局面之壞,壞在兩個人身上,前有張文襄(之洞),后有嚴(yán)范孫(修),把局面就弄糟了么!”因他不接受新事物,反對新教育,故發(fā)此怪論。實際說來,張乃華的老師,嚴(yán)乃華的親家(華的長子澤宣為嚴(yán)的女婿)。華的信口而談,無所規(guī)避如此。

1926年冬,清末尚書呂海寰病故天津,呂固為華世奎的摯友,華挽呂聯(lián)云:“閉戶閑居,多看幾出文明新戲:趨朝行在,又少一個忠藎老臣。”因為當(dāng)時呂海寰的女兒孟閣,以故為其丈夫盛宣懷之子盛聘臣所黜,正在丑聲四播,華世奎遂以閉戶看新戲之詞以嘲之。

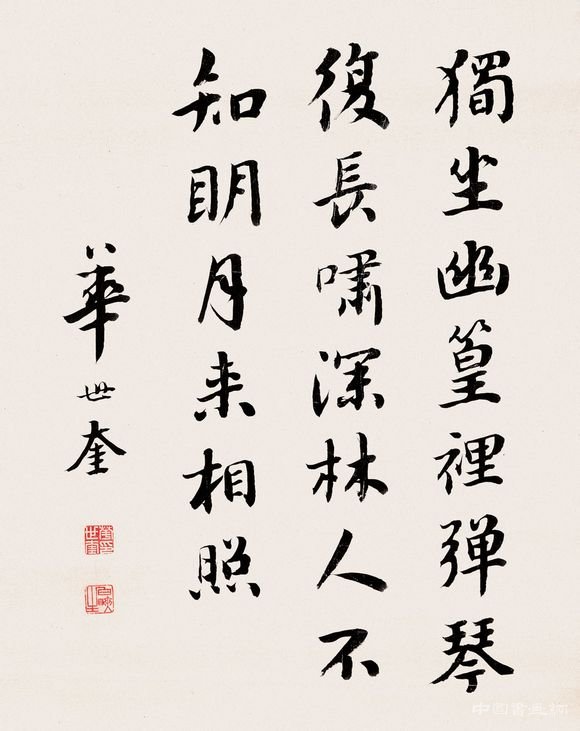

華世奎 楷書中堂

偽滿洲國成立時,有人以華世奎為忠于清室的遺臣,特勸他向溥儀上賀表,他未為敵偽所誘,并出以諧語說,“掌柜的是舊人,字號改矣,可以不去。”聞?wù)邞撊欢恕?/span>

1937年“七七”事變時,有人擬請華世奎出頭維持天津的臨時治安,他仍是未為所動,并說:“吾老矣,不能用矣。”以此卻之。并私語人說:“風(fēng)燭殘年,蠟頭無幾,何必添彩。”其語言之有風(fēng)趣又如此。

華世奎平生交友篤摯,堅剛有至性。他曾對人談及,海內(nèi)有最知己的朋友三人:—為嘉善的錢能訓(xùn)(干臣),一為寧洲的朱家寶(經(jīng)田),另一人為肖縣的段書云(少滄)。

徐世昌為巡警部尚書時,擬請華世奎為助,華因供職軍機處,不能兼顧謝之,為之轉(zhuǎn)薦錢能訓(xùn)。徐委錢為左參議,后來錢任國務(wù)總理,與華為生死之交。朱家寶任平鄉(xiāng)知縣時,正值庚子年義和團之役,他主剿不主撫,平鄉(xiāng)境內(nèi)竟肅然無事。不數(shù)年,累遷吉林巡撫,調(diào)安徽巡撫,民元后又為直隸民政長官,與華相愛如手足。段書云曾為清河道,為華的畏友。1923年到1924年之間,錢、朱、段三人相繼故去,華世奎哀挽至痛,有過人之情。

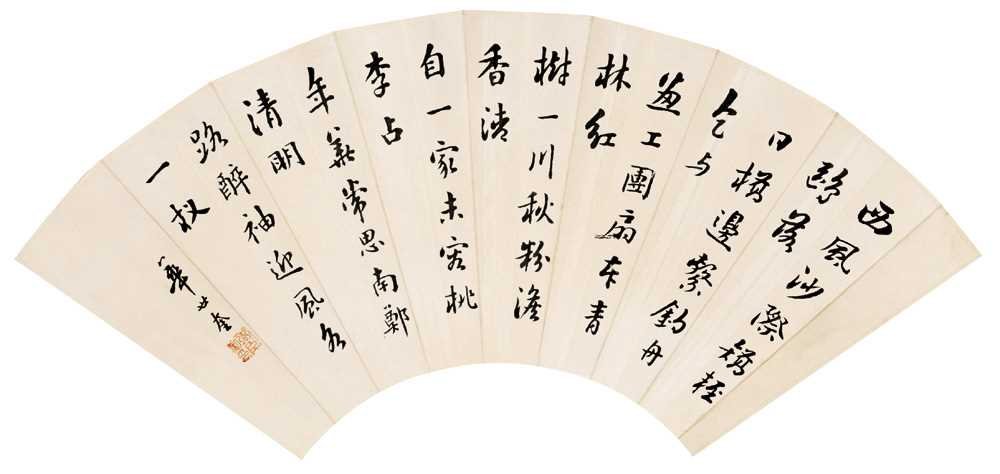

華世奎書扇面

華氏晚境

華世奎一生只于清末供職軍機處,辛亥革命后,即未再出任,退居鄉(xiāng)里,除參加友朋詩文酒會酬酢外,以鬻書自娛,自署“北海逸民”,過其安貧樂道生活。華世奎是近代天津書法名家,所寫顏體字,功力極深,大自尋丈,小至蠅頭,端楷正書,蒼勁挺拔。使人感到大不散漫,而小不逼側(cè),堅剛之氣,指揮如意。他生平為人寫了許多牌匾和碑記、墓志銘等,在三津留下了不少可資紀(jì)念的文物。

華世奎著有《思暗詩集》,是其自詠和與友朋唱和之作,多抒懷明志,曾自端書印行,為其名貴之作。他談到作詩,曾慨乎論及“窮不必工”和“不窮必不工”的見解。他說:“昔人云,詩必窮而后工。今余所處之境,窮之極矣,詩猶不工何也。可見文字美劣,仍視其學(xué)問,閱歷何如。倘謂窮則必工,則乞兒人人李杜矣。雖然,窮不必工,不窮必不工。坐擁高貲,日奔走乎勢利之場,搖筆即作牢騷之語,以冀掩其酒肉鄙俗之氣,則是披孟嘗之裘,而吹伍員之簫,吾未見其成聲也。古人之言,豈欺我哉。”言為心聲,從華氏之論詩文,足以窺見他的衷曲,而峻偉端煉,正與其書法同肖其為人。

華世奎作為名書法家,訂有“筆單”,往年天津各南紙局多代收書件。每逢歲杪,兼潤書扇,以所得潤筆,資助貧寒。但多為其門人代筆,扇頭必印小章“小直沽人”,因天津舊稱“小直沽”,作為暗記,即凡印此小章者,皆屬贗品。所寫的擘巢大字,也有是別人代書的。他在1926年所寫的日記自序里談到:“人生遭際,變化無方。余生平碌碌無所長,惟遇事敢作,不畏難而阻,有所見敢言,不因勢而詘。”又談到:“……四十以前,由中書升入軍機,累遷至閣丞,時未十年,側(cè)身卿貳,何其易也。迨五十以后,雙親見背,家事叢集一身,日處憂惶枯灼之中,求片刻寬舒,而不可得,又何其難也。”這是他自述在宦海得意與退隱后為家務(wù)所困擾的大概情況。華世奎家本素豐,只因好義輕財,不善經(jīng)營,致晚年賣字自給,時處困境,曾賦有《感懷》詩:“困守寒氈十七年,當(dāng)年悔否飲廉泉。春衣典盡余塵桁,破硯磨穿亦石田。獨恨此身窮不死,盡多同病苦誰憐。覺來又是晨炊近,檢點囊中無一錢。”晚年一貧至此,但猶不時資助友朋。

華世奎于1942年春夏之交,故于天津里第。偽滿“賜謚貞節(jié)”,其后人曾印出《華貞節(jié)公詩存》一本,內(nèi)容乃華世奎生前工楷手書的詩稿。

華世奎生前曾說過:“人死如煙,身后事,死者不負(fù)責(zé)。”所以他在臨終時,未留遺言。終年七十有九。

天津勸業(yè)場

天津?qū)巿@內(nèi)的世奎橋

世奎橋