帝師翁同龢

來源:中國書畫網 作者:責編:雨墨

翁同龢(1830~1904),江蘇常熟(今蘇州常熟)人。晚清政壇的重要人物。先后擔任同治、光緒兩代帝師。歷任戶部、工部尚書、軍機大臣兼總理各國事務衙門大臣。在光緒時期,因卷入“帝黨”與“后黨”的政治斗爭被慈禧太后罷官。他在書法藝術方面也有很深的造詣。沙孟海先生在《近三百年的書學》一文中指出:“他出世最晚,所以能夠兼收眾長—特別是錢灃的方法—有時還摻入些北碑的體勢。把顏字和北碑打通了。這是翁同龢的特色。”

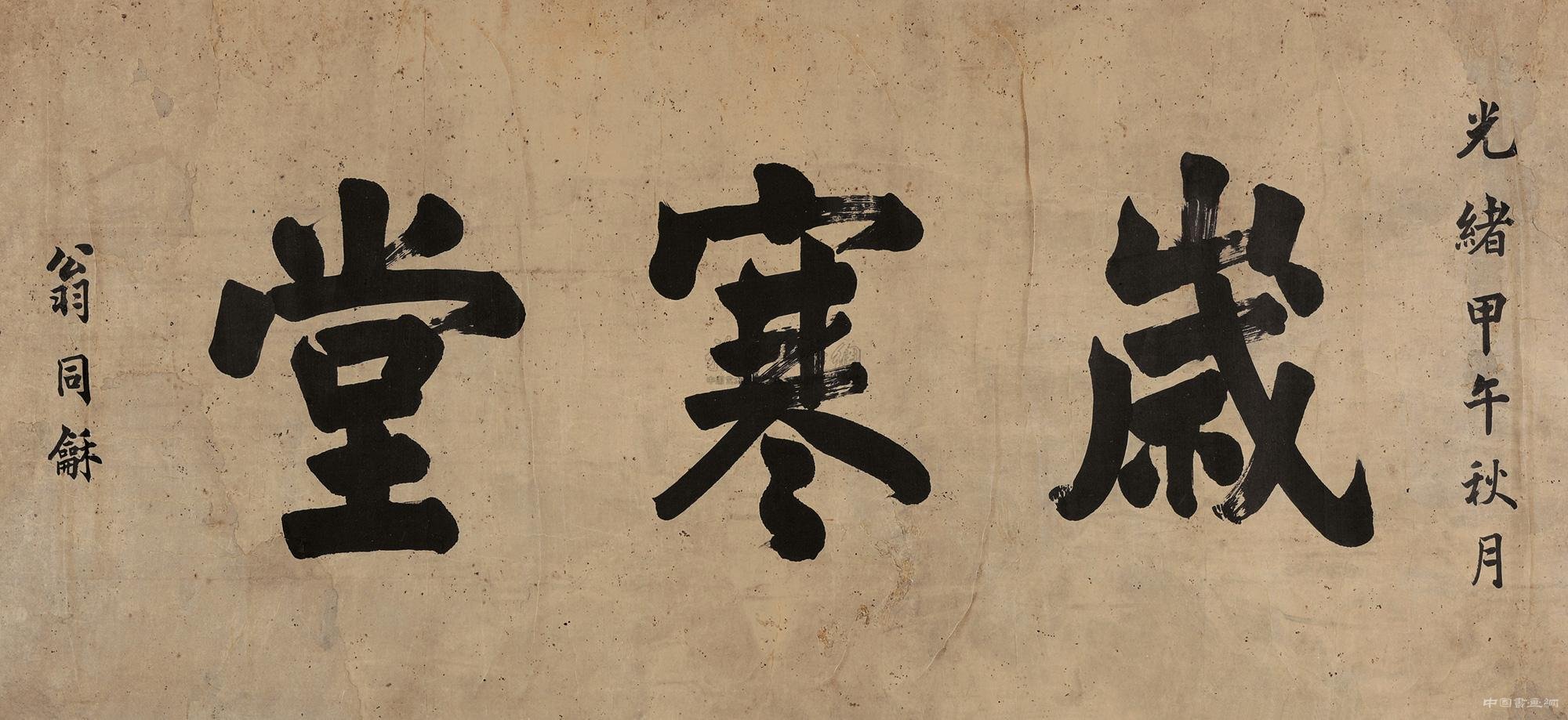

清 翁同龢 題匾

翁同龢工詩,間作畫,尤以書法名世。《清史稿·翁同龢傳》稱贊翁同龢書法“自成一家,尤為世所宗”。清徐珂《清稗類鈔》謂:“叔平相國書法不拘一格,為乾嘉以后一人……晚年造詣實遠出覃溪(翁方綱)、南園(錢灃)之上。論國朝書家,劉石庵(劉墉)外,當無其匹,非過論也。光緒戊戌以后,靜居禪悅 ,無意求工,而超逸更甚。”清楊守敬《學書邇言》對這位雄視晚清書壇的巨擘稱許:“松禪學顏平原(顏真卿),老蒼之至,無一雅筆。同治、光緒間推為第一,洵不誣也。”譚鐘麟對翁字推崇備至:“本朝諸名家,直突平原(顏真卿)之上,與宋四家馳騁者,南園(錢灃)、道州(何紹基)、常熟(翁同龢)而已。”譚延闿、澤闿兄弟曾刻成《春及草廬藏翁氏墨跡》行世。

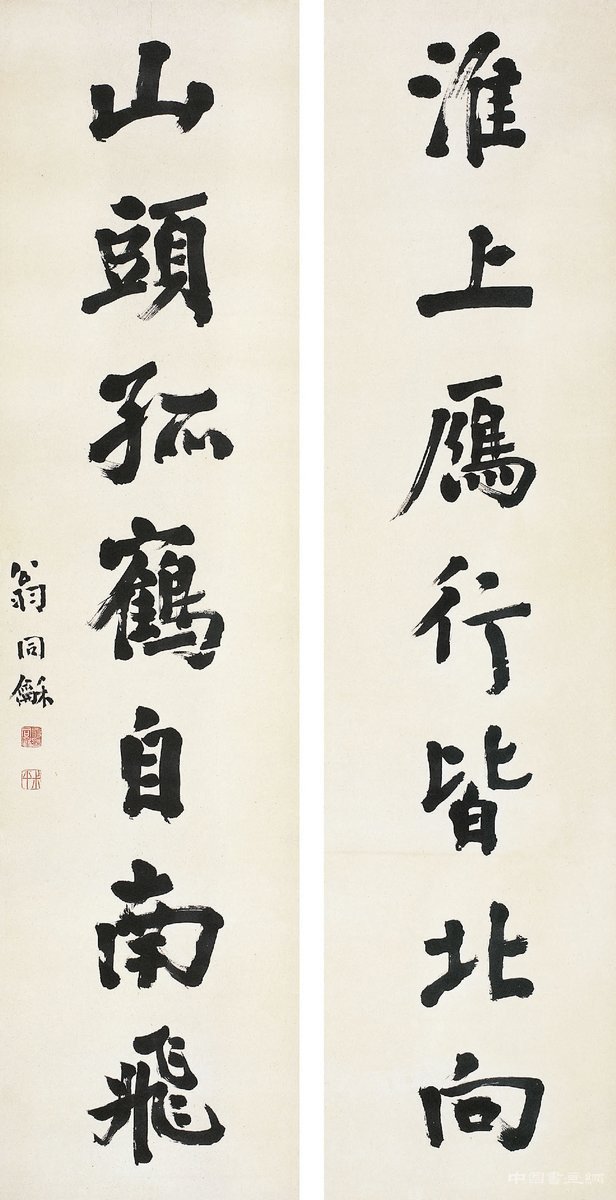

清 翁同龢 淮上·山頭聯

翁同龢早年從習歐、楮、柳、趙,書法崇尚瘦勁;中年轉學顏體,取其渾厚,又兼學蘇軾、米芾,書出新意;晚年得力于北碑,平淡中見精神。他博采眾長,對唐代顏真卿和北魏碑版潛心揣摩,參以己意,并吸收劉墉、錢灃、何紹基等人之長,將趙子昂、董其昌的柔和流暢溶入其中。他深得顏真卿書法之精髓,寫出具有自己個性的書法藝術作品,從而形成了翁字的獨特書風,成為晚清頗具影響的書法家。

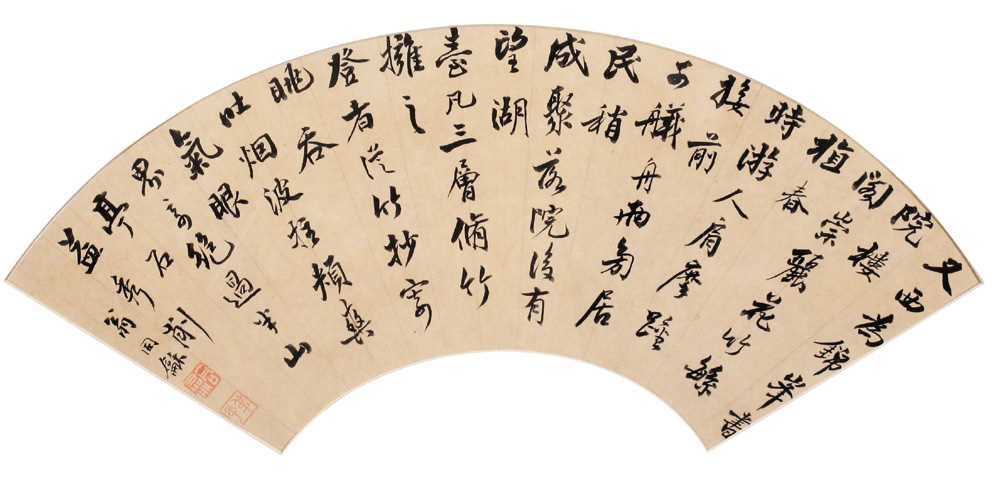

清 翁同龢 扇面

楊乃武小白菜一案是晚清四大冤假錯案之首(四大冤案為:楊乃武與小白菜案、名伶楊月樓案、張汶祥刺馬案、淮安奇案)。此案發生在同治十二年(1873年),浙江余杭縣楊乃武案發生,懦弱無知的葛畢氏(死者葛品連之妻,即小白菜)被百般威逼欺哄,誣楊乃武(與小白菜相識的舉人)為奸夫,楊乃武“被屈打成招”定為“謀夫奪婦”之罪。此案經杭州知府、浙江巡撫、刑部侍郎三審具結,草率奏報,使楊乃武、葛畢氏枉坐重罪。

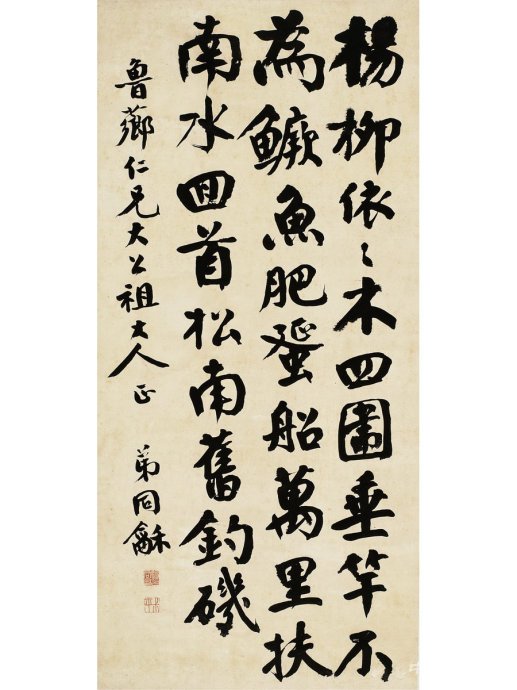

清 翁同龢 中堂書法

同治十三年(1874年)四月,本案第五審開始(晚清死刑案審判是五審終審制)。這時,楊乃武的姐姐葉楊氏到刑部和都察院上訪申冤。于是此案發回浙江再審。審訊中,楊乃武、小白菜均推翻原有供詞,所以沒能審結。

光緒元年(1875年)十二月,浙江紳士汪樹屏等以“復審疑獄有官員間相袒護的事實”聯名向都察院控訴。于是皇帝和太后開始關注此案。此時,恰值翁同龢擢升刑部右侍郎,直接負責重大案件的審辦,他細閱全部案卷,發現供詞與訴狀的疑點和漏洞甚多。在詢閱了楊乃武姐姐的呈詞和浙江紳士的聯名控訴,走訪了浙江籍的京官,聽取了刑部經辦人員的各種意見之后,經過認真研究,訊問犯人,調查證人,重新檢驗尸骨,終于查清葛品連系病死而非中毒死亡。至此,楊乃武與小白菜冤案得以平反。辦理此案的大小官員以及做偽證的證人全部受到懲治。《清史稿》記載此事時說:“刑部平反浙江民人葛品連獄,巡撫楊昌浚、侍郎胡瑞瀾褫職,知府以下論罪有差。申諭各省理刑,期情真罪當,毋輕率。”

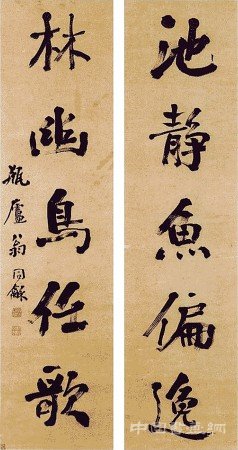

清 翁同龢 池靜·林幽聯

此案可謂晚清中國獄訟、法制體系自我完善的典型。而翁同龢忠于職責、為平民平反的職業精神,也可謂一代帝師應有的風范。