渾厚敦實的劉墉書法

來源:中國書畫網 作者:責編:雨墨

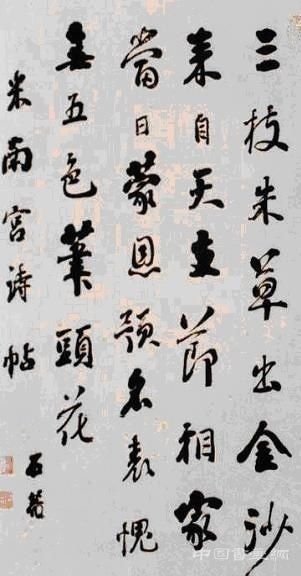

劉墉 米南宮詩帖

劉墉(1719~1804),字崇如,號石庵,另有青原、香巖、東武、穆庵、溟華、日觀峰道人等字號,清代書畫家、政治家。山東省高密縣逄戈莊人(原屬諸城),祖籍江蘇徐州豐縣。乾隆十六年(1751年)進士,劉統勛子。官至內閣大學士,為官清廉,有乃父之風。劉墉是乾隆十六年的進士,做過吏部尚書,體仁閣大學士。工書,尤長小楷,傳世書法作品以行書為多。嘉慶九年十二月二十五日卒于京。謚文清。

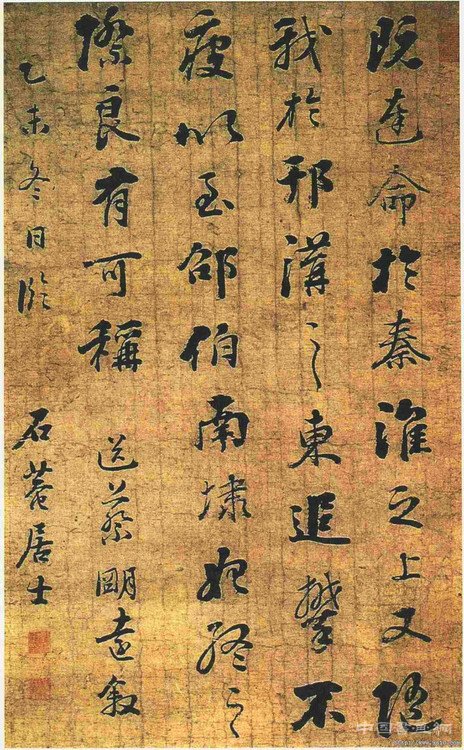

劉墉 臨作

劉墉,康熙五十八年(1719年)出生于山東諸城,家族是當時的名門望族,其曾祖父劉必顯是順治年間進士,祖父劉棨曾擔任四川布政使,父親劉統勛則是乾隆朝的一代名臣。劉墉成長在名門相府,家族成員世代為官,自小受到良好的教育。

劉墉出身名門相府,祖上數輩都是進士出身。父親劉統勛更是深得乾隆皇帝倚重,因此劉墉走上仕途具備深厚的家族淵源。劉墉一生為官五十余載,宦海沉浮,幾經起落,官職最高時做到體仁閣大學士,總體而言清正廉潔,繼承了父親劉統勛的衣缽,成為乾隆、嘉慶朝的重要大臣。

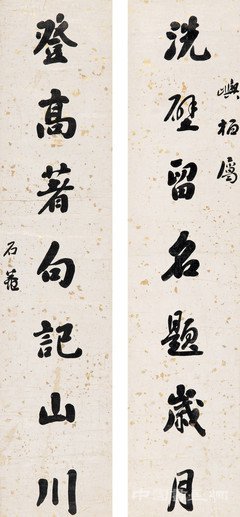

劉墉草書

劉墉不僅是政治家,更是著名的書法家,是帖學之集大成者,劉墉書法被譽為清代四大書法家之一(其余三人為成親王、翁方綱、鐵保)。清朝徐珂稱贊劉墉:"文清書法,論者譬之以黃鐘大呂之音,清廟明堂之器,推為一代書家之冠。蓋以其融會歷代諸大家書法而自成一家。所謂金聲玉振,集群圣之大成也。其自入詞館以迄登臺閣,體格屢變,神妙莫測。"劉墉是一位善學前賢而又富有創造性的書法家,師古而不拘泥。劉墉書法的特點是用墨厚重,體豐骨勁,渾厚敦實,別具面目。劉墉之書尤善小楷,后人稱贊其小楷不僅有鐘繇、王羲之、顏真卿和蘇軾的法度,還深得魏晉小楷風致。劉墉還兼工文翰,博通百家經史,精研古文考辨,工書善文,名盛一時。

劉墉 洗壁·登高聯

劉墉與紀昀、和珅并稱為乾隆朝三大中堂,相傳其人聰明絕頂、為官剛正,在民間有著"劉羅鍋"的稱呼。然而歷史上的劉墉是否真是個羅鍋,又是否曾中狀元,并無確鑿史據可考。據一些雜文筆記記載,劉墉于清乾隆十六年(1751年)中進士,相傳當年殿試前十名卷冊被遞到乾隆皇帝面前,劉墉卷本來列為第一,但乾隆想提拔一位平民才俊,劉墉由于出身相門而被降格,與狀元失之交臂。此后民間有傳言劉墉個子很高,常年躬身讀書寫字,背看上去有點駝,因此產生了"劉羅鍋"的說法。也有史料指出,嘉慶皇帝曾稱劉墉為"劉駝子"而成為"劉羅鍋"說法的出處。不過劉墉當時已是年屆80歲的老人,有些駝背彎腰本在情理之中,并不能成為劉墉是"羅鍋"的證據。

清朝乾隆年間宰相劉墉的故居在驢市胡同(今禮士胡同)西頭129號,劉墉像現已部分成為私人住房,單從外觀上看還保留著當年的豪華氣派。其街南墻上曾有一橫石,上刻"劉石庵先生故居"。石庵是劉墉的號,但這塊橫石現已不存在。據清朝末年震鈞所著《天咫偶聞》記述:"劉文清公故地在驢市胡同西頭,南北皆是。"即劉家府邸位于禮士胡同西邊最頭處,占地面積比較大,南北院落均是。而根據清朝禮親王昭梿所著《嘯亭雜錄》記述,清朝原規定內城為八旗轄區,漢官住在外城,但皇帝會特批一些受寵信的官員在內城居住,并賞賜宅院,稱為"賜第"。劉統勛、劉墉父子的住宅就是典型"賜第"。