鄭簠隸書及其書論

來源:中國書畫網 作者:責編:雨墨

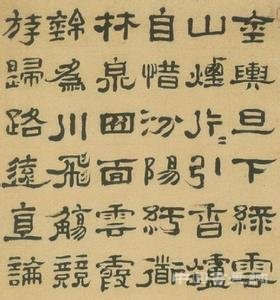

鄭簠 隸書

鄭簠(1622~1693)清代書法家。字汝器,號谷口,江蘇上元(今南京)人。原籍福建莆田,明洪武間祖父一輩遷至金陵(今江蘇南京)。為名醫鄭之彥次子,深得家傳醫學,以行醫為業,終學不仕,工書,雅好文藝,善收藏碑刻,尤喜漢碑。鄭簠少時便立志習隸,學漢碑達三十余年,為訪河北,山東漢碑,傾盡家資,家藏碑刻拓片有四大櫥。孔尚任在《鄭谷口隸書歌》中道:"漢碑結僻谷口翁,渡江搜訪辯真實.碑亭凍雨取枕眠,抉神剔髓嘆唧唧",是鄭簠愛碑如癡的寫照 。鄭簠擅隸書,亦精行草書,兼工篆刻。初師宋玨,后改學漢碑,主要有《史晨碑》和《曹全碑》,尤得力于后者。所書字大小相近,粗細、疏密卻富有變化,多姿又規整,既保持了《曹全碑》的特點,又具有飄逸奇宕的新意,世人謂之"草隸"。規范的隸書筆法中,加入富于個性的輕重用筆,或用枯筆,結字也不呆板。與時間稍早的王時敏相比,鄭簠的隸書稍接近漢人和富有古意。這些都為隸書開創了新的出路,成為乾嘉以后碑派書法追求的境界,影響甚大。后人把他與寫"六分半書"的鄭板橋合稱"二鄭"。包世臣《國朝書品》將其與金農的隸書同列為"逸品上",后人稱之為清代隸書第一人。鄭簠以行草書筆意,寫《曹全碑》的體勢,其書遒媚飄逸,開清代書法崇尚碑學之法門。鄭簠是清初最重要的參與訪碑活動并肆力學習漢碑的書法家,他的隸書獲得其時知名文士的集體追捧。他倡學漢碑,對后來漢碑之學的復興起了重要作用。他自稱:"作字最不可輕易,筆管到手,如控于鈞弩,少馳則敗矣。"其隸書飄逸虛靈,活脫灑麗。其傳世書跡主要有《楊茂源酬于附馬詩軸》、《盧仝新月詩軸》、《浣溪少詞軸》及《靈寶謠》。梁巘《論書帖》稱:"鄭簠八分書學漢人,間參草法,為一時名手。"錢泳《履園叢話》稱:"谷口始學漢碑,再從朱竹垞(彝尊)輩討論之,而漢隸之學復興。"

鄭簠隸書

清代金石考據學的興起,結束了帖學近千年的統治地位,給靡弱的書壇注入了新的活力,書法史揭開了新的篇章,進入了以篆隸為主流書體的時代.三百年的清代隸書創作,名家輩出,人才濟濟,是漢之后的又一高峰,其中以鄭簠、金農、鄧石如、伊秉綬為代表。鄭簠廣習漢碑,《曹全碑》為其基本體勢與風貌,在此基礎之上又溶入行草、《夏承碑》與其他漢碑的某些特征,晚年形成了奔逸超縱、神采奕揚的隸書藝術風貌,以異軍突起之勢,豎起碑學復興的第一面旗幟,是清代三百年隸書創作的第一個高峰。

鄭簠隸書

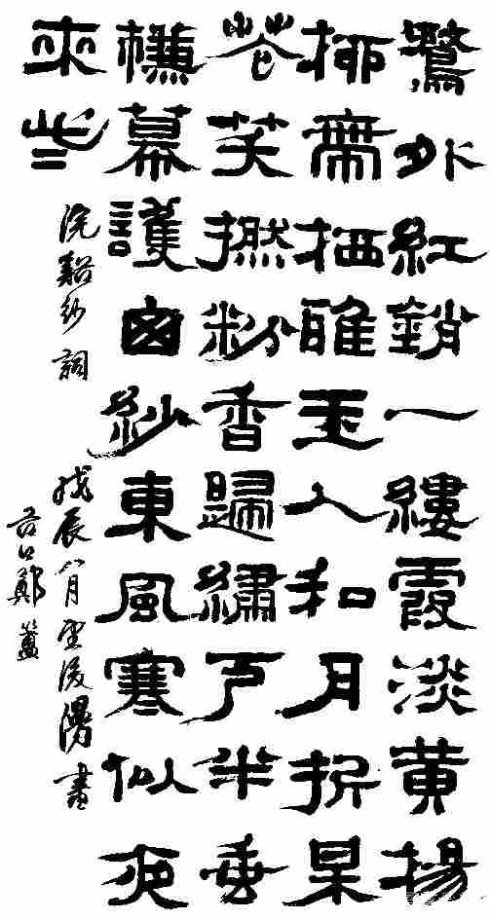

鄭簠的書風與藝術思想,對后來產生了極大影響,尤其對揚州畫派的代表人物 如高鳳翰、金農、高翔、鄭板橋的影響更為直接。可以毫不夸張地說,鄭簠的隸書創作,影響了他之后的一個世紀。清方朔《枕經臺題跋.曹仕碑跋》云:"國初鄭谷口山人專精此體,足以名家。當其移步換形,覺古趣可挹。至于聯扁大書,則又筆墨俱化為煙云矣。"《史晨碑跋》云:"本朝習此體者甚眾,而天分與學力俱至,則推上鄭汝器,同邑鄧頑伯。汝器戈撇參以《曹全碑》故沈著而兼飛舞。"可見鄭谷口是偏愛漢碑《曹全》及《史晨》兩種,他可以移步換形,化為煙云。沈著而兼飛舞,卻很適切地概括了鄭簠那種飄飄然如羽化登仙,錚錚然似曲音升華。皆是師古人而能消化成自已的血肉的很好的例子。但這不是一蹴可及的,清張在辛《隸法鎖言》曰:"作字正襟危坐,肅然以恭,執筆在手,不敢輕下,下必遲遲,敬慎為之。"這當然是指的書學的基礎,要有點滴的累積,辛勤的耕耘。最重要的是誠心篤實,持敬為之。

著名學者、同時也寫隸書的朱彝尊(1629-1709)對鄭簠表現出相當的激賞,不僅認為鄭氏八分之妙堪為其師,更將他視為本朝第一,閻若璩(1636-1704)則尊其為書壇"圣人",與顧炎武(1613-1682)、黃宗羲(1610-1695)等大儒并而列之。在給戴唐器的一封信中,閻若璩說:(本朝)十二圣人者,錢牧齋、馮定遠、黃南雷、呂晚村、魏叔子、汪苕文、朱錫鬯、顧梁汾、顧寧人、杜于皇、程子上、鄭汝器,更增喻嘉言、黃龍士,凡十四人,謂之圣人。無論是集中歌詠一位書法家的隸書,還是將一位在世的隸書家尊為"圣人",在書法史上都是十分罕見的現象。以強烈的書寫性與寫意性為特征的鄭簠隸書對同時及后來的書家有著相當的影響,根據統計,承襲其面貌的書家約有十數人。他也因此成為后代談論清初隸書的標桿。饒有意味的是,在當時享有重名的鄭簠,從康熙后期開始卻遭到陳奕禧(1648-1709)、楊賓(1650-1720)、王澍(1668-1743)、錢泳(1759-1844)等人的嚴厲批評,甚至是嘲弄。這一遭遇表明,同是崇尚碑學,早期與后期的審美與技法追求卻有很大不同。透過鄭簠個案,我們恰恰可以洞觀清代碑學觀念之演進。

鄭簠隸書

鄭簠一生不曾出仕,他秉承家學,以行醫為業,他的醫術在當地相當出名,直到晚年仍日"以醫道應酬"。有段時間因為疾者盈門他有了逃名之念,李漁(1610-1680)為此作詩諷勸,《贈鄭汝器》小引云:"汝器文人也,能詩工書,且篤友誼,以岐黃術噪名于世,疾者盈門,車無停軌,自以為苦,欲逃其名而不得,故作是詩以勉之。"鄭簠雖一介布衣,但他生活在冠蓋輻輳的舊京,又善于結納,所以"無論識與不識,皆知白下有谷口先生者"。他結交友人非藉行醫,而是通過他的隸書。結合文獻與傳世作品約略可以考見其受書人之一斑。如鼎革后流寓蘇州的姜采(1607-1673)逝后,于穎為撰傳記,由鄭簠隸書。同居南京的周亮工(1612-1672)明言自己"素從谷口學書",他曾倩鄭簠為所刻《賴古堂印譜》、《廣金石韻府》、《字觸》等書抄寫序言或是題簽。身在陜西的王弘撰(1622-1702)在一封給鄭簠的信中直接要求"弟有所求者望即揮賜為感",他的獨鶴亭聯額亦有出自鄭氏手筆者。

浙江學者朱彝尊的"曝書亭"亦到處懸掛鄭簠所書的匾額、楹聯,傾倒之至。曾任職揚州的孔尚任(1648-1718),康熙己巳(1689)與鄭簠共度中秋,是夜鄭簠為他盡情揮灑,所得不下十數紙,孔氏感嘆"此一樂獨俾仆一人消受之"。在鄭簠傳世的80余件隸書中,有一些"記錄"的受書人亦相當知名,如曹貞吉(1634-1698)、張貞(1632-1712)、姜寓節、樊圻(1616-?)、顏光敏(1640-1686)、靳治荊等。值得注意的是,鄭簠的友人中有相當一部分乃金石學者,如顧炎武、朱彝尊、曹溶、王弘撰,清初金石學的發達與隸書的振興有很密切的關系。

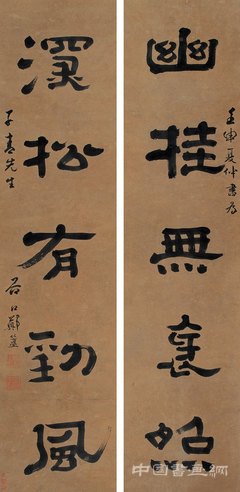

鄭簠 隸書對聯

鄭簠比同時書家具有更為寬闊的視野與取資范圍,在廣泛的臨摹中,他形成了一套獨特的關于漢碑與隸書創作的觀念:

第一、學習隸書必須取法漢碑

因為好異尚奇,鄭簠曾長時間學習明末清初的宋玨(1576-1632)隸書,但最終發現去古愈遠,日就支離,于是深悔從前,開始向漢碑學習,并勸勉學者"樸而自古,拙而自奇",不必以矜奇為目標。靳治荊《思舊錄》稱其"論分隸之學,惟以漢為宗,占地甚高,故運筆自古",正是道出了鄭氏隸書取得成功的關鍵。在鄭簠晚年,山東安邱人張在辛到南京向他求教,鄭氏為之縱論山東、陜西與南方漢碑,一以"法度"為宗,以為舍此則不得入漢人門徑。他說:"東平有《衡方》《張遷》二碑,頗覺古雅,濟寧學宮第一可學者。《魯峻碑》并碑陰俱有法度,《尉氏》故吏人名亦可,《景君銘》前后二碑,方嚴可愛。"在鄭氏的認識中,只有法度該備的碑刻才具有取法的價值,尤其是對于初學隸書者。在臨摹《漢孔和置守廟百石卒史碑》后的一段題跋中,他又說:"東漢書法,此刻最為全備,有志斯道者非由此不能入勝。"跋《熹平石經》跋亦云:"雖所存無幾,然先正典刑具在,已是魯靈光矣。"從方整平正的漢碑中,正可見隸書的典型所居,學習漢碑非由此登堂入室。

鄭簠 對聯

第二、寫隸書雖然要講究法度

但拘泥于法度又會喪失生動。因此僅能方整規矩未為饜足,還必須講究險勁的姿態與鋒芒。在這個意義上,他特別推崇《禮器碑》:筆力瘦勁,利如铦鋒,細若游絲,在東漢諸刻自成一家,令后之學者難于繼述。鋒穎透露,嚴峭逼人,在漢碣中自成一家,故學者鮮能宗之。 字體方勁深刻,用筆險,難摹。其纖處若游絲初裊,不可蹤跡;其通處如鐵旗方展,雄健驚人。在諸碣中僉為天分有余,神理具足者也。在討論《乙瑛碑》時,他又說:"隸法有欹側俯仰反正之勢,此刻姿態足備,古色照人,是為東漢名家第一。在鄭氏看來,欲謀求隸書的"古意",用筆的飛動之"勢"與結構的險峻之"態",亦不可或缺。漢碑是古雅之中饒有生動之趣,正中寓奇,平中寓險,靜中寓動。如果一味方整,則寡于風致。因此在漢碑臨習與隸書創作中,保持結字方正樸質的同時,要通過書寫--用筆、速度、節奏的變化--獲得奇怪之姿與飛動之勢,否則作品很難有"神氣"可言。 這一關于漢碑的認識,直接影響了鄭簠的創作狀態與作品風格。宋琬(1614-1674)《贈鄭汝器歌》有云:"潑墨淋漓四座驚,咫尺蒼茫風雨至。" 這樣的描繪并非遷就詩歌形式的猜想與夸飾,同時期的另外一些文獻亦有類似的描述。靳治荊目鄭簠隸書為"草隸",與趙宧光(1559-1625)的"草篆"一樣,都是獨步一時的。他說:常見酒酣起舞,白雪在窗,紅燭在幾,墨池魚龍,躍躍欲飛,更發爆竹數聲以作其氣,然后攘袖濡毫,對客談笑,揮灑所積大小若干幅立盡,猶盤礴有余勇,坐客嘆服。酒酣作書,載籍多有之,而作書需要放爆竹來振奮其氣,千古書人也許只有鄭簠一例。孔尚任在給鄭氏的一封信中也這樣說道:"獨是先生冉冉白須,鐵臂玉腕,操中山之帚,濡北冥之池,一時蟲魚飛躍,蝌蚪盤旋,令群觀者耳目精神。"能讓群觀者耳目精神,書寫過程自然是極具感染力與表現色彩了。關于鄭簠隸書風格,方朔嘗以"沉著而兼飛舞"來形容,他在《明拓漢郃陽令曹全碑跋》中更贊美道:"國初鄭谷口山人,專精此體,足以名家。當其移步換形,覺古趣可挹。至于聯扁大書,則又筆墨俱化為煙云矣。"沉著飛舞指用筆而言,移步換形指結構而言,而古趣可挹則指旨趣而言。

第三、出于姿態險勁

與鋒芒奪人的考慮,鄭簠始終將"書寫性"視為隸書的魂靈,講究用筆中的起落、筋骨與呼應。張在辛《隸法瑣言》轉述鄭氏的話說:"世人作字只是寫得皮毛,作字用筆,固有起落,然上下四旁之間,必有脊骨,必有筋力,必有首尾,方有神氣,不然終不成家。"起落是指用筆的抑揚頓挫,不能平鋪直敘,涂抹而過;筋骨是指結構的卓立,每一個字都是一個有機體,點畫的銜接須牢固且靈活;呼應是指上下四旁首尾顧盼,情趣盎然,庶無算子之弊。如果純粹描畫隸書之形,僅僅是得其皮毛。鄭簠的這段話,既可視為對己作"神氣"的剖白,也可以視為對前人習氣的批判。強調書寫性與寫意性是鄭簠隸書最為重要的特征。