融通碑帖的張裕釗書法

來源:中國書畫網 作者:責編:雨墨

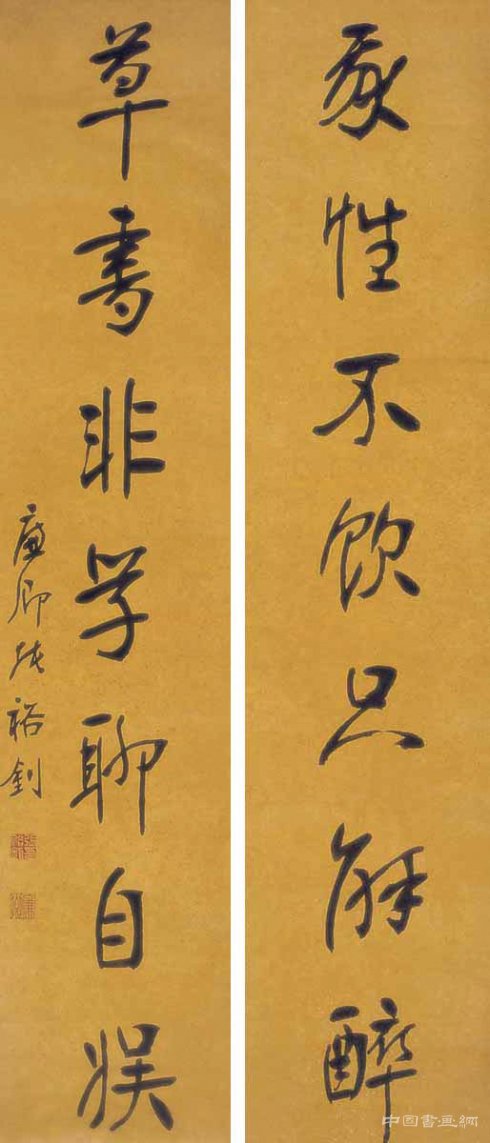

張裕釗 我性·草書 聯

張裕釗(1823~1894),晚清官員、散文家、書法家,其書法獨辟蹊徑,融北碑南貼于一爐,創造了影響晚清書壇百年之久的"張體",被康有為譽為"千年以來無與比"的清代書法家。字廉卿,號濂亭,湖北武昌鄂州市梁子湖畔東溝鎮龍塘張村人。道光二十六年(1846)中舉,考授內閣中書。后入曾國藩幕府,為"曾門四弟子"之一,被曾國藩推許為可期有成者。生平淡于仕宦,自言"于人世都無所嗜好,獨自幼酷喜文事",曾主講江寧、湖北、直隸、陜西各書院,培養學生甚眾,范當世、馬其昶等都出其門下。

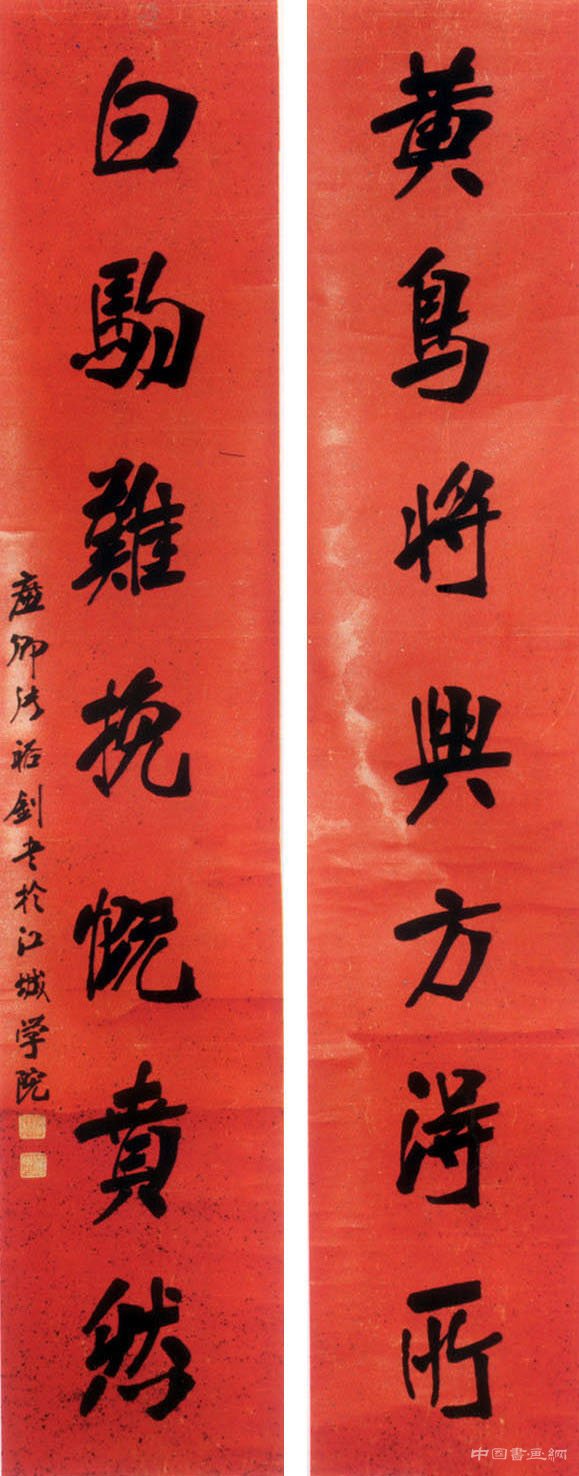

張裕釗 黃鳥·白駒 聯

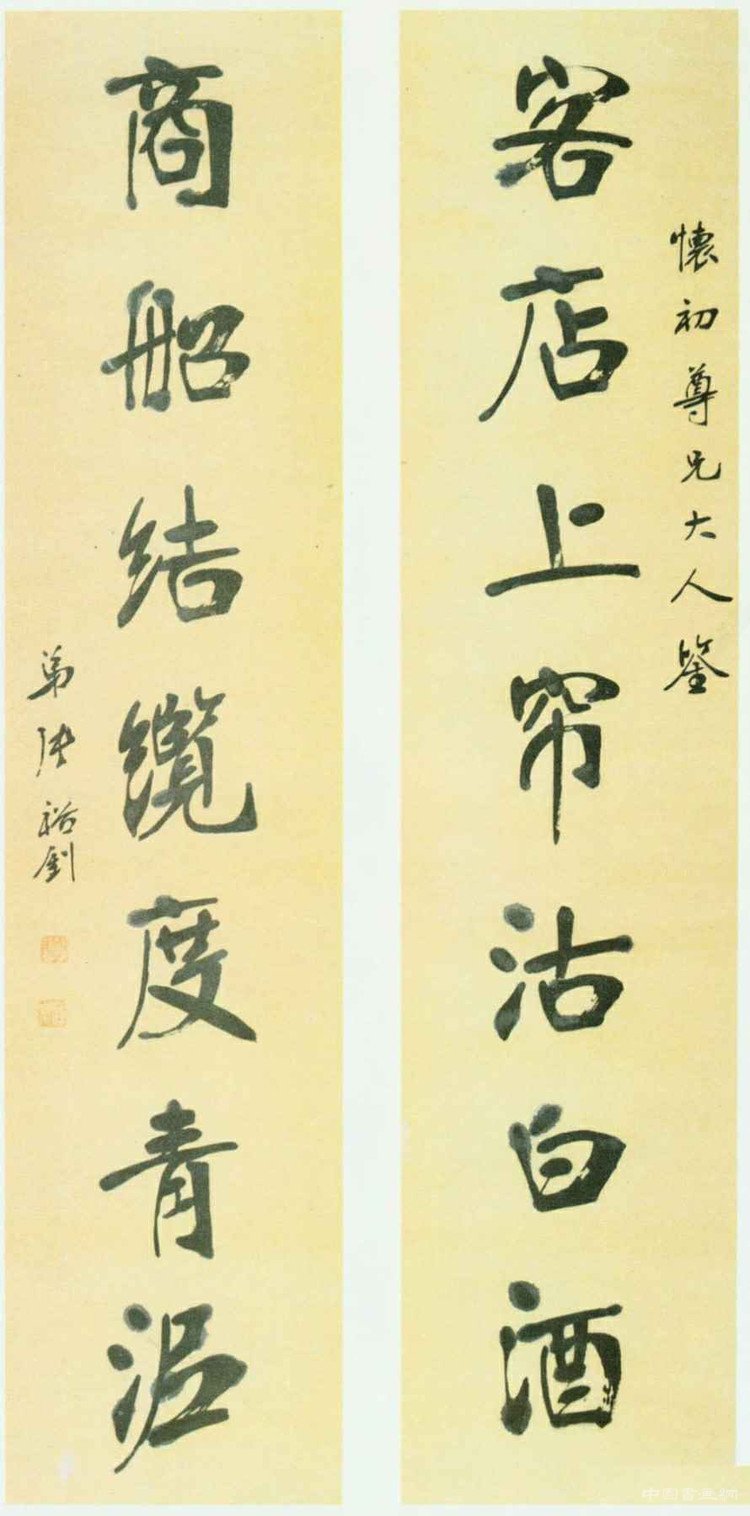

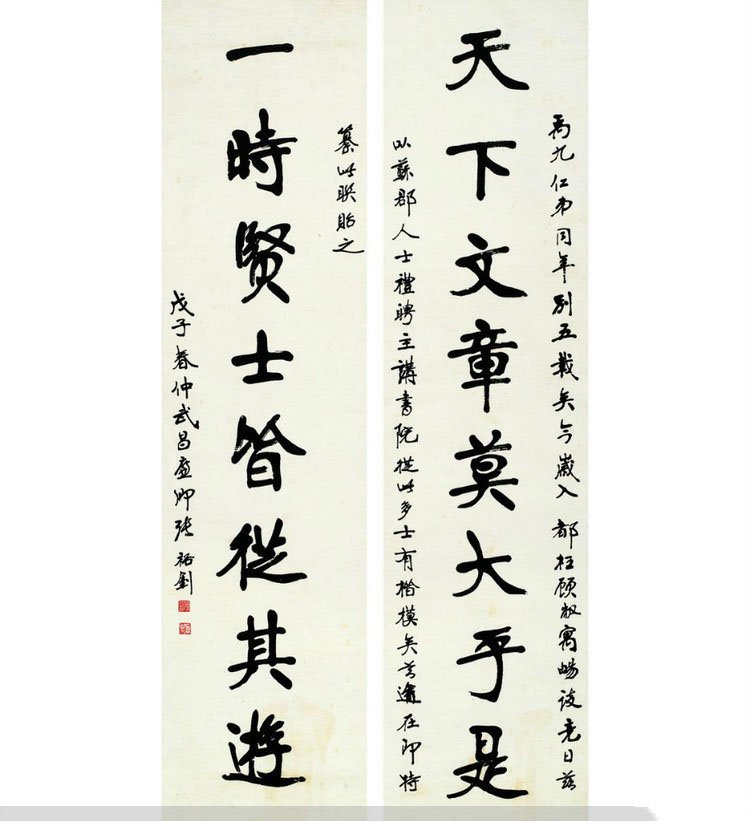

張裕釗像時期悉力研讀唐宋古文辭和歷史等經世之學。尤其對宋代古文家曾鞏的《南豐集》揣摩精熟,頗有心得。這就使他從青少年時代就打下了堅實的治學基礎,也培養了他后來自辟蹊徑、突破藩籬的書學獨創精神。道光18年(1838年),張裕釗時年16歲,應縣試考取秀才。道光26年(1846),于湖北鄉試中舉。道光30年(1850年),張入京會試落第,后參加考選國子監學正。既而中選,官授內閣中書。這次考選的主試官為曾國藩,因張文似曾子固而奇之。張氏后趨游于曾門,與黎庶昌、薛福成、吳汝綸等被人合稱為"曾門四學士"。張裕釗在京供職兩年,官職不顯。目睹官場腐敗,但以書文自娛,后棄官南歸。1852年,張裕釗受聘主講于武昌勺庭書院。1854年,曾國藩進兵湖北,聞裕釗在鄂,遂召入戎幕參辦文案。此后相從十余年,同僚各有升達,唯張氏"獨以治文為事",并不熱心于政治,故始終未得一官半職。最后終于絕意仕途,轉而致力于教育、文學和書法的研究。自1871年起,張氏先后主講于江寧(今南京)鳳池書院,保定蓮池書院,武昌江漢書院,襄陽鹿門書院。直到光緒18年(1892年),張氏已70高齡,始由其子后沆、后澮從襄陽鹿門迎養至西安。1894年正月十四日,于西安寓所逝世。張氏一生桃李滿天下,從學門徒較負時望者有范當世、張謇、姚雪臣、朱銘盤,日本宮島詠士等多人。許多門生后來成為學者、詩人、散文家、書法家和實業家,在政界文壇各負盛名,卓有成就。其中日本弟子宮島詠士追隨裕釗先生8年,奉學惟謹,于書法得益猶多。張辭世后,宮島詠士回國創辦"善鄰書院",傳播張氏之學,使張氏書體在日本衍為流派,至今不衰。其弟子姚雪臣在河北省南宮縣的歷代傳人有姚景賢、董毓明、張自旺、張智霖。南宮縣張裕釗的傳人較多,已多次舉辦張裕釗流派書法展。折疊編輯本段書法造詣張裕釗書法藝術造詣極深,其源于魏晉,突越唐人。濟剛柔俊逸于毫端,創造出一種內圓外方、疏密相間的獨特書法。具有勁拔雄奇、氣骨兼備的特色。張氏在運筆、轉指、用墨、用水等技巧方面,皆有其獨到而突出的方法。以中鋒運筆,飽墨沉光,精氣內斂。"筆畫以斜為正,結體似圓實方,匆匆落筆的手稿,更無意為方為圓而方圓自得"。(陳方既《張裕釗書法藝術的主要特征》)故章太炎曾為之贊嘆不已:"先生書世傳寶,得此真如百斛明珠,尢與他人相絕"。 張氏一生桃李滿天下,從學門徒較負時望者有張謇、日本宮島詠士等多人。

張裕釗 中堂作品

張裕釗 客店·商船 聯

張裕釗 天下·時賢 聯

張裕釗 團扇作品

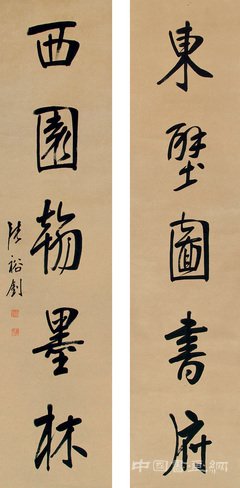

張裕釗 東壁·西園 聯

張裕釗 筆札