趙之謙書法選粹

來源:中國書畫網 作者:責編:何瑞樂

趙之謙 團扇書法

由“顏”入魏,漢后隋前有此人趙之謙在《章安雜說》中記道:“二十歲前,學<家廟碑>,日五百字。”可見其于顏體,用功極勤。然而時世之變,帖學漸衰,碑學方興,歷史潮流,不可抗拒。正如康有為所說的:“碑學之興,乘帖學之壞,亦因金石之大盛也。……涇縣包氏以精敏之資,當金石之盛,傳完白之法,獨得蘊奧。大啟秘藏,著為《安吳論書》,表新碑,宣筆法,于是此學如日中天。迄于咸、同,碑學大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,寫魏體,蓋俗尚成矣。”趙之謙處于此時此境,以其性格,絕不甘落人之后,憑其才能,亦必定成為時代的弄潮兒。趙之謙避走溫州后,有空閑得讀《安吳論書》,深為包安吳理論所折服。在《章安雜說》中已看出他傾心六朝古刻之心態:“六朝古刻,妙在耐看。猝遇之,鄙夫駭,智士哂耳。瞪目半日,乃見一波磔、一起落,皆天造地設,移易不得。必執筆規模,始知無下手處。不曾此中閱盡甘苦,更不解是。”又云:“安吳包慎伯言,曾見南唐拓本《東方先生畫贊》、<洛神賦>,筆筆皆同漢隸。然則近世所傳二王書可知矣。重二王書始唐太宗。今太宗御書碑具在,以印世上二王書無少異。謂太宗書即二王書可也。要知當日太宗重二王,群臣戴太宗,模勒之事,成為迎合。遂令數百年書家奉為祖者,先失卻本來面目。而后八千萬眼孔竟受此一片塵沙所瞇,甚足惜也。此論實千載萬世莫敢出口者,姑妄言之。阮文達言,書以唐人為極,二王書唐人模勒,亦不足貴,與余意異而同。”其于書不滿足于二王也如此。于是,他開始了學習書法的轉折,漸與二王系統分道揚鑣了。在他赴京之后,與沈均初、胡甘伯、魏稼孫等相聚,皆癖嗜金石,其時他正著手重編《補寰宇訪碑錄》,大量搜羅古刻,尤其是得《鄭文公碑》,最為之心儀。35歲前后年余時間,每日流連往返于琉璃廠,奇賞疑析,晨夕無間。

趙之謙 篆山·鷗地 聯

趙之謙趙之謙逐步地完全放棄了顏體書而轉向了北魏書法。他36歲為祁季聞書寫楷書自作詩十二開冊,可以說是他學北魏書初期經典。而此一年前,趙之謙還保留著顏體書風,僅僅一年的時間,他的書風便發生了質的變化,這對常人而言,是不可想象的。從此,他棄顏入魏,一發而不可止。37歲時,致胡培系(子繼)函中述道:“弟讀《藝舟雙楫》者五年,愈想愈不是。自來此間,見鄭僖伯所書碑,始悟卷鋒。見張宛鄰書,始悟轉折。見鄧山人真跡百余種,始悟頓挫。然總不解‘龍跳虎臥’四字,及閻研香(漢軍,名德林,包氏弟子之一)來,觀其作字,乃大悟橫豎波磔諸法。閻氏學此已三十年,其訣甚秘,弟雖以片刻竊之,究嫌驟入。但于目前諸家,可無多讓矣。書至此,則于館閣體大背,弟等已無能為役,不妨各行其是。”<藝舟雙楫>是趙之謙由顏體轉為北魏書的指導理論。鄭道昭的諸刻石,使其領悟到了“卷鋒”的行筆方法。張宛鄰(名琦,1764~1833年)書法,又開闊了趙之謙的眼界,使其知道真、隸的書法互用。而鄧石如的書法,使其悟出了行筆的頓挫韻律。此外,趙之謙還特別稱道張琦之女張綸英(1780~?年),以為“國朝書家無過陽湖女士張婉釧名綸英,鄭僖伯以后一人也”。張綸英善北碑,以鄭道昭為法。與趙的作品對比一下,可以明顯地看出她對趙的影響。然而,觀趙之謙35歲后之書,甚至是40歲前后書,風格雖初步形成,而乏筆力,其中運筆、轉折、連接,多有勉強之處。正如他在致魏稼孫函中所說的:“弟此時始悟通自家作書大病五字,曰:起迄不干凈。(此非他人所能知者。兄或更有指摘,萬望多告我。)若除此病,則其中神妙處,有鄧、包諸君不能到者,有自家不及知者。”這一“起迄不干凈”五字病,在行書方面,顯得更為明顯。大約是在40歲之后逐漸得以解決。確切說,是在赴江西任前后—44歲前后完善定格,50歲以后最終完成而至“人書俱老”之境,直逼南北朝高手,有目共睹。正如其自稱:“漢后隋前有此人” 。

趙之謙 畫理·藥名 聯

趙之謙趙之謙于篆書,或因其學篆刻,最初源自鄧石如、吳讓之,其次受同事胡澍影響。當時的篆刻,皆以小篆入印。趙之謙亦學此而只擅長小篆,大篆作品極少,能見得到的僅一橫額,故不足論。清代善篆書者以鄧石如為第一,這在趙的時代已成定論。其他如王澍、洪亮吉、錢坫、孫星衍等篆書高手,皆重玉筋篆,乏變化,不合趙之謙性格,故不為趙所重。鄧之后,張惠言、吳讓之、德林傳其篆法。而同事好友胡澍則于此道有專長。趙在54歲為弟子錢式臨《繹山碑》冊時寫道:“<繹山刻石>北魏時已佚,今所傳鄭文寶刻本拙惡甚。昔人陋為鈔史記,非過也。我朝篆書以鄧頑伯為第一,頑伯后近人惟揚州吳熙載及吾友績溪胡觰甫。熙載已老,觰甫陷杭城,生死不可知。觰甫尚在,吾不敢作篆書。今觰甫不知何往矣。錢生次行索篆法,不可不以所知示之,即用鄧法書繹山文,比于文寶鈔史或少勝耳。”這其中透出種種信息,其中根本性的則是師法鄧石如。然而,趙之謙與吳讓之的最大區別,便是不墨守成規,師法鄧石如而不死守鄧法,化人為己用。他評鄧石如,天分四,人力六;而包世臣天三人七;吳讓之天一人九;自己則是天七人三。憑天分則在諸人之上。因此,從心底里,他也不服鄧石如,以為經過努力,除卻“起迄不干凈”五字病,則有鄧、包諸君不能到者。趙之謙34歲臨<繹山碑>冊及前后篆書作品,結構在鄧石如、胡澍之間,筆力尚乏沉雄。中年為鶴年臨李陽冰《城隍廟碑》等篆隸二體團扇中篆書,將結構美化到了一個極致,在鄧石如、吳讓之、胡澍之外,別出新意。而此新,則主要在于“結構”之美。隸書對于趙之謙,從某種意義上講是附帶性的書體。他曾說:“生平因學篆始能隸,學隸始能為正書。”正書—北魏書是趙之謙用力最勤、亦最得意者,自稱“僅能作正書”,篆隸則是為正書的學習作鋪墊。當然,這只是一種說法,而實際上趙之謙的篆書已如前述,而隸書亦自成家。趙之謙于隸書涉獵很廣,從其傳世作品中便可知其所學。先后臨書有:《石門頌》、《樊敏碑》、《三公山神碑》、<劉熊碑>、《封龍山碑》、《武榮碑》、《魏元平碑》、《成陽靈臺碑》等等。從35歲至50歲以后,作品中皆有臨漢碑者。35歲進京后,廣搜碑版。曾為沈均初藏《劉熊碑》作詳細考證,以天一閣宋拓本及翁方綱摹刻江秋史巴予籍雙鉤本為底本,逐一校勘,并作釋文題記。又別出雙鉤之法,大量鉤摹漢碑刻石。其中有《二金蝶堂雙鉤漢碑十種》,皆稀見刻石殘字。45歲為李文田補摹《西岳華山廟碑》殘本96字,即因“舊雙鉤本”,可知其早年亦曾鉤過《西岳華山廟碑》。他在35歲時刻《會稽趙氏雙鉤本印記》,作銘云:“不能響莪能雙鉤,但愿文字為我留,千載后人來相求。”可知,趙之謙于隸書,用功亦勤矣!趙之謙初學鄧石如,而后上溯漢碑。以趙之性格,不死守一法,更不拘于某家某體,甚至某碑,故其師法漢隸,終成自家面貌。其初期作品能見到的約35歲前后作,尚欠火候,或形似古人而已。中年《為幼堂隸書七言聯》(40歲)、《隸書張衡靈憲四屏》(40歲)、《為煦齋臨對龍山碑四屏》(41歲),則已入漢人之室,而行筆仍有鄧石如遺意。晚年如正書,如篆書,沉穩老辣,古樸茂實。筆法則在篆書與正書之間,中鋒為主,兼用側鋒。行筆則寓圓于方,方圓結合。結體扁方,外緊內松,寬博自然。平整之中略取右傾之勢,奇正相生。

趙之謙 嵩社·漢官聯

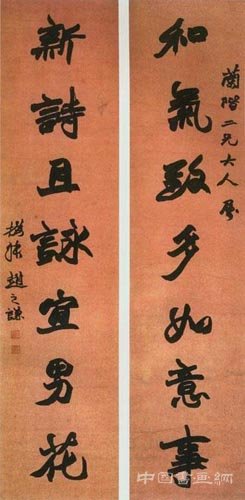

趙之謙 和風·新詩 聯

趙之謙 行書團扇