長篇巨制林逋《行書自書詩卷》

來源:未知 作者:admin

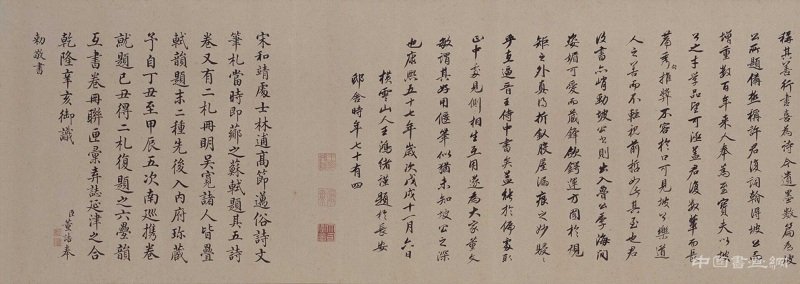

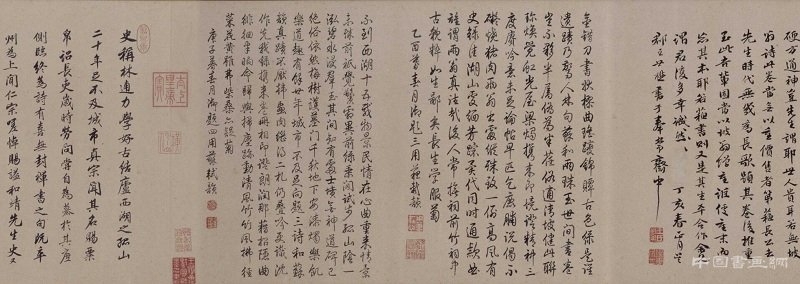

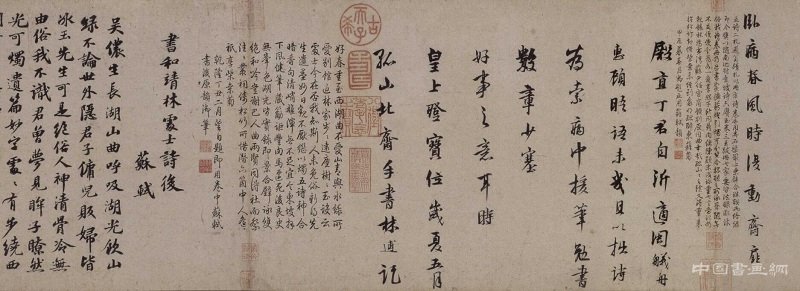

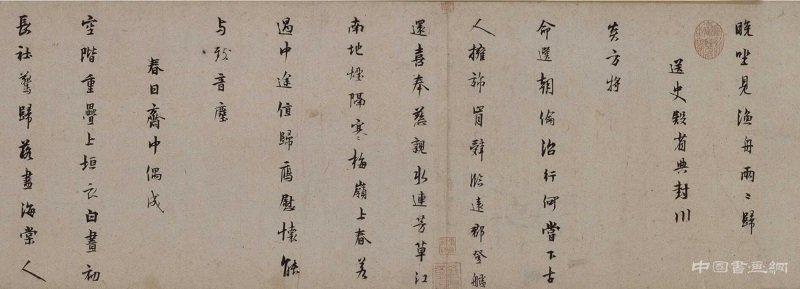

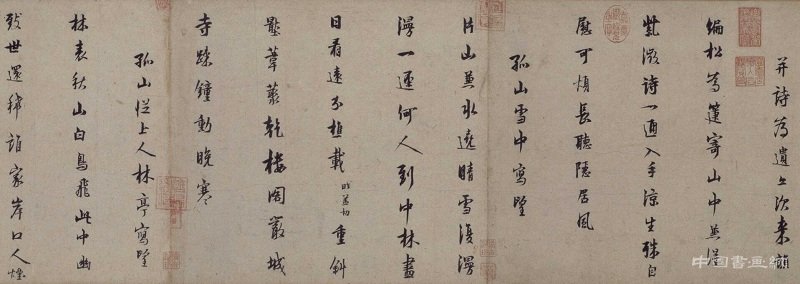

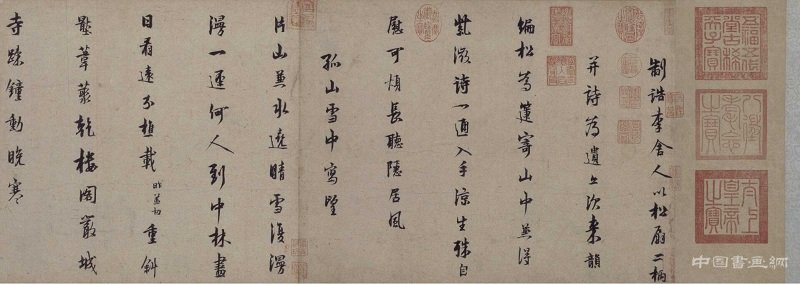

《行書自書詩卷》,宋代/1023年,林逋/蘇軾,紙本墨筆,手卷,縱32厘米,橫302.6厘米,北京故宮博物院藏

林逋《行書自書詩卷》是林逋歸隱西湖孤山時所作的唯一存世的長篇巨制,也是應友人之請所寫的自作詩。共錄詩5首,除第2首是五言詩外,其余均為七言詩。該卷寫于仁宗天圣元年癸亥(1023年),林逋時年57歲,其書體瘦勁,秀逸,筆法厚重,風致綽約,與時人李建中風骨俊整的書風極為接近。再后又有蘇軾書七言古詩一首,無年款,據徐邦達先生考證可能是元祐四、五年間蘇軾(時年約54歲)第二次到杭州作刺史時所書。此書藏鋒斂鍔,姿媚可愛,是罕見的蘇軾傳世佳作之一。這兩段名人書法相映生輝,珠聯璧合,實為難得的珍寶。

《自書詩》后紙有乾隆皇帝用蘇軾原韻四次御題七言詩及題記一段,又有明王世貞、王世懋,清王鴻緒、董誥四家題跋。鈐有“濟陽文府”,清王鴻緒、清內府等鑒藏印。存入清宮后,民國年間溥儀以賞賜弟弟溥杰名義將本卷帶出故宮,幾經輾轉,1953年回歸故宮博物院。2012年6月26日,中國國家文物局網站上發布“關于發布《第二批禁止出國(境)展覽文物目錄(書畫類)》的通知,林逋《自書詩》被定為禁止出國(境)展覽文物。

林逋(967-1028年)字君復,錢塘(今浙江杭州)人。北宋初年著名的隱逸詩人,“梅妻鶴子”的典故便出于此人。林逋當時歸隱西湖孤山,終生不仕不娶,自稱“以梅為妻,以鶴為子”。終身隱居西湖孤山,賞梅養鶴。卒謚和靖先生。其詩風格淡遠,內容大都反映他的隱逸生活和閑適心情。他的《山園小梅》詩有“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”兩句極負盛名。有《林和靖詩集》傳世。

《自書詩》每一個字的結體,疏密對比都較為自然合理。常在點畫繁冗處,蓄意留一小小空間;而在點畫簡約處,則于收鋒時略一回鋒,使畫面上留下一飛動之游絲。這些地方,都耐人尋味。林逋安排點畫時,不僅僅停留在線條清癯、力度矯健上。他總是力求每一個字重心平穩端和,結體合理,以疏為主,參以細密。占往今來,凡作大字楷書者,不呆不滯是不容易的。作者顯然意識到這一點,他不只是精心措置上下左右的相鄰關系,就是一個單字的本身,也盡心盡意地使之“活”起來。他的方法也很精到,符合大字楷書的規范。如“倫”字,左邊人旁的一豎,收鋒時,提筆向石上方一挑,峻峭而輕靈,似天仙拂其香羅衫袖。對于右邊的“侖”,在人字頭的一捺上,也有意在收鋒時往左下一輕撇,從而與上面那豎畫的一挑,俯仰照應,左右顧盼,有“活脫脫”“翩翩然”之感。

《自書詩》詩卷的行氣極為疏朗、開闊、灑脫。字的形質、筆勢以瘦勁取勝,墨趣也頗覺雅淡恬靜。字與字之間的距離比較寬舒,行與行之間也留有足可容納一行到一行半字的空間。這種視覺上的疏淡感,往往使人聯想起他的詩風。古人曾評其書風“與‘暗香疏影’之句標致不殊。此老胸中深有得梅之清,故其發之文墨者類如此。”可謂知音。

林逋這種書風,對后世有一定影響。他以詩人的睿智、敏感、豐富想象力,寄情于書法,獨饒自家神韻。沈周有詩贊之日:“我愛翁書得瘦硬,云腴濯盡西湖淥。西臺少肉是真評,數行清瑩含冰玉。宛然風節溢其間,此字此翁俱絕俗。”吳寬看了他的字,也以“果然遺墨似其人,如倚清風捫瘦竹”詩句贊之。林書的影響,由此可見一斑。

《行書自書詩卷》局部大圖,宋代/1023年,林逋/蘇軾,紙本墨筆,手卷,縱32厘米,橫302.6厘米,北京故宮博物院藏

林逋《行書自書詩卷》完整釋文:

制誥李舍人,以松扇二柄并詩為遺,上次來韻。編松為箑寄山中,兼得紫微詩一通。入手涼生殊自慰,可煩長聽隱居風。

孤山雪中寫望:片山兼水繞,晴雪復漫漫。一徑何人到,中林盡日看。遠分樵載重,斜壓葦叢乾。樓閣嚴城寺,疏鐘動晚寒。

孤山欄上人林亭寫望:林表秋山白鳥飛,此中幽致世還稀。誰家岸口人煙晚,坐見漁舟兩兩歸。

送史殿省典封川:炎方將命選朝倫,治行何嘗下古人。擁旆肯辭臨遠郡,登艫還喜奉慈親。水連芳草江南地,煙隔寒梅嶺上春。若過中途值歸雁,慰懷能與致音塵。

春日齋中偶成:空階重迭上垣衣,白晝初長社燕歸。落盡海棠人臥病,春風時復動齋扉。

殿直丁君自沂適閩,艤舟惠顧晤語。未幾,且以拙詩為索。病中援筆勉書數章,少塞好事之意耳。時皇上登寶位歲夏五月。孤山北齋手書。林逋記。

蘇軾跋林逋《行書自書詩卷》

書和靖林處士詩后,蘇軾。吳儂生長湖山曲,呼吸湖光飲山淥。不論世外隱君子,傭兒販婦皆冰玉。先生可是絕俗人,神清骨冷無由俗。我不識君曾夢見,瞳子了然光可燭。遺篇妙字處處有,歩繞西湖看不足。詩如東野不言寒,書似西臺差少肉。平生高節巳難繼,將死微言猶可錄。自言不作封禪書,更肯悲吟白頭曲。我笑吳人不好事,好作祠堂傍修竹。不然配食水仙王,一盞寒泉薦秋菊。

乾隆御題一:五詩二札逋翁跡,札作冊方詩卷曲。同弆石渠最上乘。璧合珠聨兩結綠,即今攜以隨南巡。對景坡詩六賡玉,卷三王(世貞世懋緒)。跋冊七家(謝升孫沈周)。(陳頎吳寬東陽張淵程敏政《石渠寶笈》舊蔵林逋詩卷手書七言近體詩五首蘇軾長歌極為推許后有王世貞等三跋,又裘曰:修得林逋二札裝為一冊呈進有謝升孫等詩跋諸人皆元明以來賞鑒家非漫為推許者,逋人品高卓遺墨流傳宜加寶護況此卷與冊壁合珠聨不期,而會尤為藝林嘉話余自丁丑南巡題句至今甲辰復攜以隨蹕凡六疊蘇軾韻中間縷陳巔末以識珍重愛慕蓋不啻三致意云)。要皆法眼非流俗,我詩卷冊乃并書,如火傳薪燈引燭。其分其合總聽之,所詠胥隨無不足。便使分為各一臠,享照千秋同鼎肉。縷陳顛末識珍重,七言當記仍親錄。林為夷清蘇尹任,宮商雖別原同曲。幸哉孤山山之陰,又得重來撫松竹。卻惜柴桑未經到,泉明孤醉東籬菊。甲辰暮春月御題,五用蘇軾韻。

乾隆御題二:好春重至西湖曲,不愛山靑與水綠,所愛別館近林家,步步遠塵樹樹玉,設云處士今在否,我知斯人未免俗,新得先生遺墨妙,日觀不厭繼以燭,五詩神合暗香句,清峭雄渾無不足,宜令東坡拜下風,健筆藏筋詎豐肉,馬遷死后良史無,峰色湖光皆實錄,即景合璧詠雙絕,和吟豈謝巴人曲,兩賢同得社而祭,往往叢祠倚松竹,所惜潛亦個中人,遙遙祗享柴桑菊。乾隆丁丑二月望日題,即用卷中蘇軾書后原韻御筆。

乾隆御題三:錢塘孤山放鶴亭,宋處士林逋舊隱處。蘇軾所為賦詩者也,西湖行宮在X陽丁丑南巡適得處士詩帖,坡詩宛在墨彩猶新,頃來湖上重展是卷,緬高風于千載,抒雅興以重賡并紀,卷末以志緣起。御筆。

乾隆御題四:

先生昔隱孤山曲,結粗愛就深林綠。廿年足不及城市,欬唾皆成珠與玉。晦跡不欲名一時,況后世乎識超俗。章哉五首留世間,片羽吉光霄澤燭。東坡見詩如見翁,五字長言吟不足。三百余篇雖在世,知音誰辨絲與肉。今去坡又七百載,兩賢高躅誠宜錄。西湖上讀西湖詩,橫琴似春水仙曲。漫說吳人不好事,祠堂寫梅復有竹。和詩還擬問髯仙,誰競春蘭笑秋菊。壬午暮春月御題,再用蘇軾韻。

乾隆御題五:

金錯刀書狀繆曲,瑤腹錦贈古色綠。是誰遺跡乃驚人,林句蘇和兩珠玉。世間書卷豈不彩,半屬偽為半荏俗。逋清坡健此聯珎,煥覺虹光屋梁燭。攜未即境證精神,三度賡吟意未足。論帖早匹乞鹿脯,說倡不擬燒豬肉。兩翁出處縱殊致,一例高風有史綠。佳湖山處緬芳蹤,異代同時通欺曲。誰謂兩翁真往哉,后人常撫祠箭竹。祠中古貌粹如生,鄙矣長生學服菊。乙酉暮春月御題,三用蘇軾韻。

乾隆御題六:

不到西湖十五載,物景民情在心曲。重來情景未殊前,祗覺鬢霜異前綠。乘閑試步孤山陰,一泓碧水浸羣玉,其間知有處士墳,無神道碑已絕俗,依然梅樹護墓門,千秋地下安漆燭。樂饑樂道趣有余,廿年城市不及足,向題三詩和蘇韻,真跡不厭韓畫肉,繼得二札仍迭吟。更識沈作先我錄(向曾三用蘇軾韻題林逋詩帖卷,繼得和靖二札冊,有沈周用蘇韻題其后,余亦仍迭韻題之。茲南巡至浙江,卷冊并攜行篋,展對印證,因四迭韻題識歲月)。攜來卷冊相印證。朗誦那藉招隱曲,徘徊半晌命歸輿。掃塵跡動清風竹,竹風拂徑菜花黃,雖弗柴桑亦疑菊。庚子暮春月御題,四用蘇軾韻。

王世貞跋文:

右和靖林處士君復手書七言近體,五首其語沖夷可詠。而結體尤峭勁,然有韻態不作,嵓嵓骨立也。蘇長公一歌,其推許此君至矣,然至詩如東野,不言寒書似留。臺差少肉二語,便是汝南月旦何甞少屈狐筆也。留臺者李建中也甞分司御史臺考之集,稱西臺以偶東野當更稱耳。長公書法勻穩妍妙風神在披拂間,而麗句層出,尤刺人眼。始錢塘人即孤山,故廬以祀和靖,游者病其湫隘因長公詩后有我笑。吳人不好事,好作祠堂傍修竹,遂徙置白香山祠,與長公配故迨于今,香火不絕,乃其遺跡與長公同巻價,踴貴十倍。太史公有云:伯夷叔齊得夫子而名益彰若,君復者抑何其多幸也歟。壬午嘉平月吳郡王世貞謹題。

王世懋跋文:

世言林和靖先生字不如詩,詩不如人,然觀此卷,X自瘦勁有法。杜襄詩陽云:書貴瘦勁硬方通神。豈先生謂耶。世人貴耳若無坡翁詩,此卷當無以重價售,者第,蘇長公去,先生時代無幾為長歌題其卷后推重至此。吾輩固當以坡翁增重詎X重末而先其本耶。若蘇書則又是其生平合作余兄,謂君復多幸誠然。丁亥春正月吳郡王世懋書于奉常齋中。

王鴻緒跋文:

史稱林逋力學好古,結廬西湖之孤山,二十年足不及城市。真宗聞其名,賜粟帛,詔長吏歲時勞問。嘗自為墓于其廬側。臨終為詩,有喜無《封禪書》之句。既卒,州為上聞,仁宗嗟悼,賜謚“和靖先生”。史又稱其善行書,喜為詩。今遺墨數篇為坡公所題。備極稱許君復詞翰,得坡公而增重。數百年來,人奉為至寶。夫以坡公之才學品望,可涵蓋君復數輩而長篇秀句,推薦容于口。可見坡公樂道人之善,而不輕視前哲,如此其至也。君復書六峭勁,坡公書則出入魯公季海間。姿媚可愛,而藏鋒斂鍔,運方圓于規矩之外,真乃折劍股屋漏痕之妙。骎骎乎直逼晉王侍中書矣。蓋能于偏處耶,正中出見側相生互用,遂為大家董文敏謂其好用偃筆,似猶未知,坡公之深也。康熙五十七年歲次戊戌十一月六日,橫零山人王鴻緒謹題于長安邸舍,時年七十有四。

董誥跋文:

宋和靖處士林逋,高節邁俗,詩文筆札,當時即鄉之。蘇軾題其五詩卷,又有二札冊,明吳寬諸人皆疊軾韻。題末二種先后入內府珍藏。予自丁丑至甲辰五次南巡攜卷就題。乙丑得二札,復題之六疊韻互。書卷冊聯匣XX志延津之合。乾隆辛亥御識。敕敬書。臣董誥奉。

摘自龍軒美術網