《平復帖》

來源:中國書畫網 作者:三少奶奶

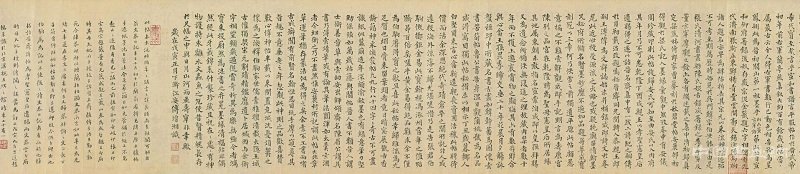

《草書平復帖》,西晉,陸機,牙色麻紙本墨跡,手卷,帖文縱23.7厘米,橫20.6厘米,北京故宮博物院藏

《平復帖》為西晉著名文學家、書法家陸機的書法作品,共9行84字,是傳世年代最早的名家法帖,也是歷史上第一件流傳有序的法帖墨跡。有“法帖之祖”的美譽,是中國九大“鎮國之寶”之一。陸機《平復帖》用禿筆寫于麻紙之上,墨色微綠。筆意婉轉,風格平淡質樸,其字體為章草書。《平復帖》在中國書法史上占有重要地位,同時對研究文字和書法變遷方面都有參考價值。

《平復帖》的內容是寫給友人的一個信札,其中有病體“恐難平復”字樣,故名。字為章草,但無波挑,和《淳化閣帖》所收衛瓘《頓首州民貼》體段相近。《平復帖》是西晉時陸機向友人問候疾病的一通信札,禿筆枯鋒,用筆樸質古雅,帖尾董其昌、溥偉、傅增湘、趙椿年等人題跋,有墨跡的影印普及本出版。曾摹刻入《秋碧堂帖》、《南雪齋帖》等多種叢帖中,學習書法當以墨跡印本為好。

鄭春松釋文:彥先羸瘵,恐難平復。微居得病,慮不衍計,計已為蒼。年既至男事復失,甚憂之。屈子楊往得來主,吾云能惠。臨西復來,威儀詳跱,舉動祭觀,自軀體之蓋如思。識黟之邁,甚執所念,意宜稍之旻伐棠。棠寇亂之際,聞問不悉。

啟功釋文:彥先羸瘵,恐難平復,往屬初病,慮不止此,此已為慶。承使唯男,幸為復失前憂耳。吳子楊往初來主,吾不能盡。臨西復來,威儀詳跱。舉動成觀,自軀體之美也。思識□量之邁前,勢所恒有,宜□稱之。夏伯榮寇亂之際,聞問不悉。

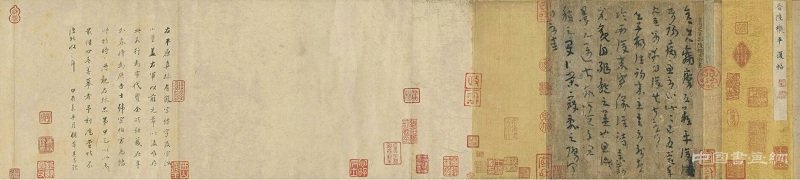

現存的《平復帖》是孤本,沒有其他作品可供比對,所以無法判定其究竟是不是出自陸機之手,但這都已經不是很重要了。從武周時期王方慶臨摹先人王羲之、王獻之等而成的《萬歲通天帖》看,東晉時楷書已經成形,再證以西晉寫經,可以肯定有隸書特點的章草《平復帖》是西晉真跡,它一方面是隸書發展過程中的標本,同時更是漢字由隸書向楷書過渡的重要佐證。

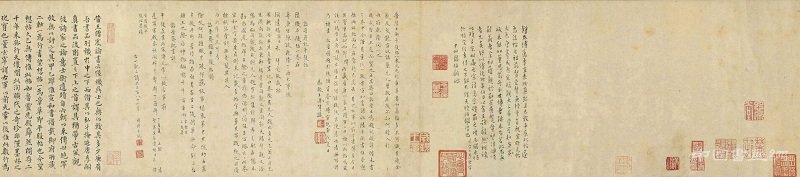

董其昌跋西晉陸機《平復帖》釋文:右平原真跡,有徽宗縹字及宣政小璽,蓋右軍以前元常以后唯存此數行,為希代寶。余所題籖在辛卯春,時為庶吉士,韓宗伯方為館師,故時時得觀名跡,品第甲乙,以此為最。惜世無善摹者,予刻《戲鴻堂帖》,不復能收之耳。甲辰嘉平月朔,董其昌題。

張伯駒跋西晉陸機《平復帖》釋文:鐘太傅《薦季直表》 非真跡,且已毀,平原此帖遂為法帖之祖,前賢交替,無待重款言,就余所見帖,或為唐摹,或為宋臨,觀夫《三希堂》可知矣。誠未能如董思翁識(其昌)所云:“世傳晉跡未有若此而無疑義者,余初獲觀于鄂災展覽會,望洋興章余嘆者久矣,終以傅沅、叔年、伯力、心。王孫毅然相讓,以項子京收藏之富,清田法高宗搜羅之廣,而獨未得,此帖余何幸得之,不能不謂天待我獨厚也。中州張伯駒識。

《平復帖》是章草的代表作,它與居延漢簡保持親密的血緣關系,只是《平復帖》中大大增強了點畫的連續性,如“口”形,漢簡中用三筆,《平復帖》用兩筆。帖中還有不少字,把許多點畫連為一筆,顯示了用筆技巧的長足進步。點畫連續,意味著筆鋒運動軌跡的彎折增加。絞轉能很好地適應這種頻繁的彎折,同時頻繁的彎折又促使絞轉獲得了充分的發展。

《平復帖》的體勢及其筆法有其歷史的淵源和時代書風的基礎。從《敦煌漢簡》中所見西漢章草,如《責未報聞簡》等,又如《居延漢簡》中所見東漢《甲渠侯官粟君所責寇恩事冊》、《誤死馬駒冊》等,其中有些簡雖為章草,但其筆勢和字與字間的貫氣形式已呈現今草跡象。在日本《書道全集3·中國3》所載《樓蘭出土魏晉簡》中,這樣的章草和介于章、今兩體之間的過度形態更為多見,并且有與《平復帖》筆法、體勢及意趣十分接近的殘紙墨跡,如《〈為世主〉文書》,更有基本脫離章草體勢,近乎王羲之的草書殘紙墨跡出現,其中已見上下兩字實線相連的草法,由此可證,在魏晉民間日常的文書手札中,草體筆法的發展是走在上層文人士大夫的前面的,這正合書法發展的歷史規律。這是陸機《平復帖》的書法體勢風格賴以產生的時代條件和社會基礎。

《平復帖》除了晉人特有的古樸、自然、淳厚的氣質外,還略帶竹木簡章草書的意味。以禿筆枯鋒為之,筆隨勢轉,平淡簡約,奇崛而古質,評者云“非中古人所能下筆”。結構上隨意灑脫,表現出一種輕松自如、信手拈來的自由狀態。《平復帖》通篇是章草的古意盎然,散發著古樸、淳厚、深沉、凝重的氣息。陸機受著秦、漢、三國時古厚書風的熏染,用筆以按為多,輕提為主,線條大都粗細相近,渾圓為本,沒有那種瀟灑飄逸的揮灑。造型也以包含、收束為主,不使線條游蕩過遠,如同一個花蕾正待展開,尚未展開到位,卻又收合起來了。

草書在陸機手中,還未曾成為大起大合的形式,書法家專注于一個個體的單字,務求書寫成形,卻還未能盡情揮灑連綿而下。也正是由于這種控制,猶人乘騏驥,以銜勒制之,顯出含蓄蘊藉之美。含而不露,如盤馬彎弓惜不發,這似是一種相對靜止狀態,卻比馬狂奔、箭離弦更令人期待。古來就有“藏鋒”之說,就是不讓尖銳的筆鋒過多出現,甚至遁跡如劍在鞘中,銳氣不泄。作為書法家的表現,應如明人陸石雍所說:“吞吐深淺,欲露還藏,便覺此衷無限。”這一點,《平復帖》正是范本。