寄情于馬——徐悲鴻

來源:中國書畫網 作者:張璋

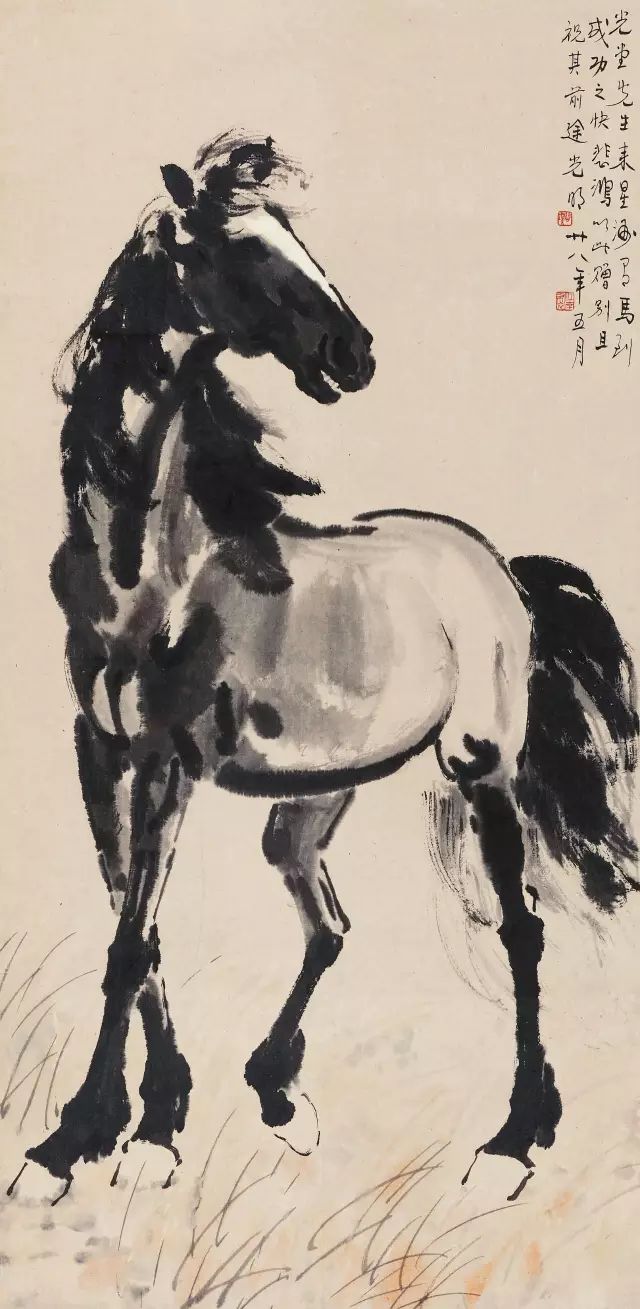

徐悲鴻 馬到成功

此《馬到成功》為徐悲鴻先生于1939年所作,上款人蔣光堂,原上海大公報及申報總經理,徐悲鴻因奔波抗日宣傳,常有在報紙上登募捐廣告等,所以兩人常有來往。徐悲鴻以富有變化的大筆觸、大墨塊兒繪出馬的體態,再以寥寥數筆寫出四肢的主要骨骼肌肉,五官用簡要濃墨點出,最后以硬筆干墨掃出隨風舞動的鬃尾。駿馬回眸之豪邁神情躍然紙上。在此幅畫中,縱情揮灑的筆墨與畫家的汪洋澎湃的激情完美地結合,濃淡干濕的筆墨變化渾然天成。整體上看,畫面透視感很強,雖然用筆縱放淋漓,但造型結構依然十分嚴謹、準確。既充分發揮了中國傳統寫意畫的簡潔與凝練,又結合西畫的塊面與光影,把馬的形體表現得十分矯健俊美,觀之使人備感精神振奮。

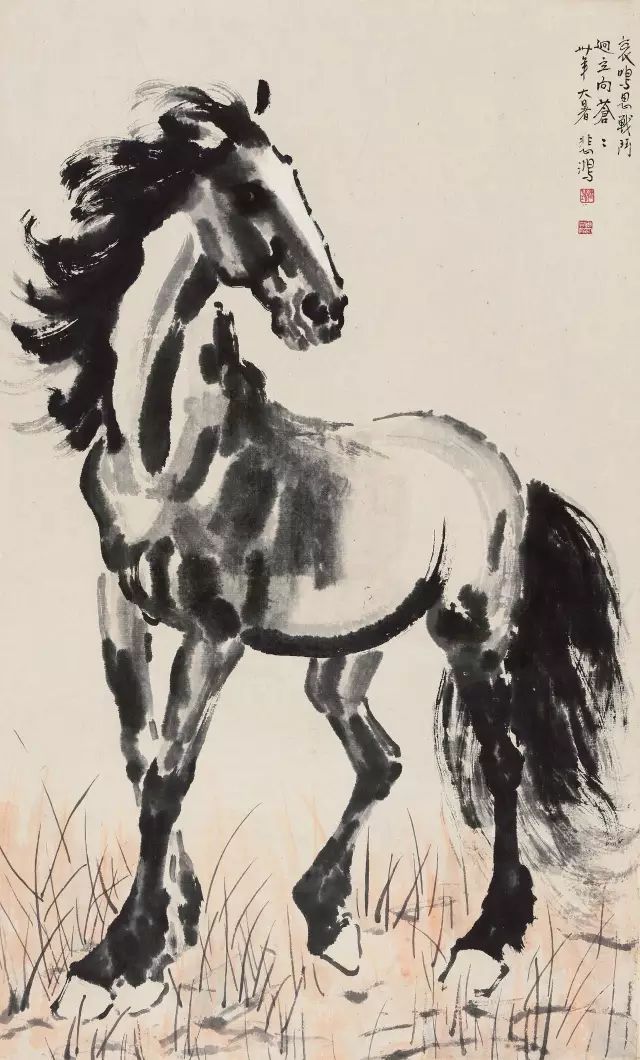

這幅《立馬圖》作于1941年,抗日戰爭正處于敵我相持階段,正在馬來西亞檳榔嶼舉辦藝展募捐的徐悲鴻聽聞國難當頭,心急如焚。這一時期連續畫出以馬為題材的作品以抒發自己的憂急之情。在此幅畫中,作者以富有變化的大塊灰墨擺出馬的體態,剛柔并濟的寥寥數筆寫出四肢的主要骨骼肌肉,再用濃墨點出頭部五官特點,最后以硬筆焦墨掃出隨風飄舞的鬃尾。縱情揮灑的筆墨與畫家的汪洋恣肆澎湃的激情完美地結合在一起,濃淡干濕的變化渾然天成。整體上看,畫面透視感很強,雖然用筆縱放淋漓,但造型結構依然十分嚴謹、準確。既充分發揮了中國傳統寫意畫的簡潔與凝練,又結合西畫的塊面與光影,把馬的形體表現得十分強健而豐腴,縱橫馳騁,氣勢磅礴,觀之使人備感精神振奮。

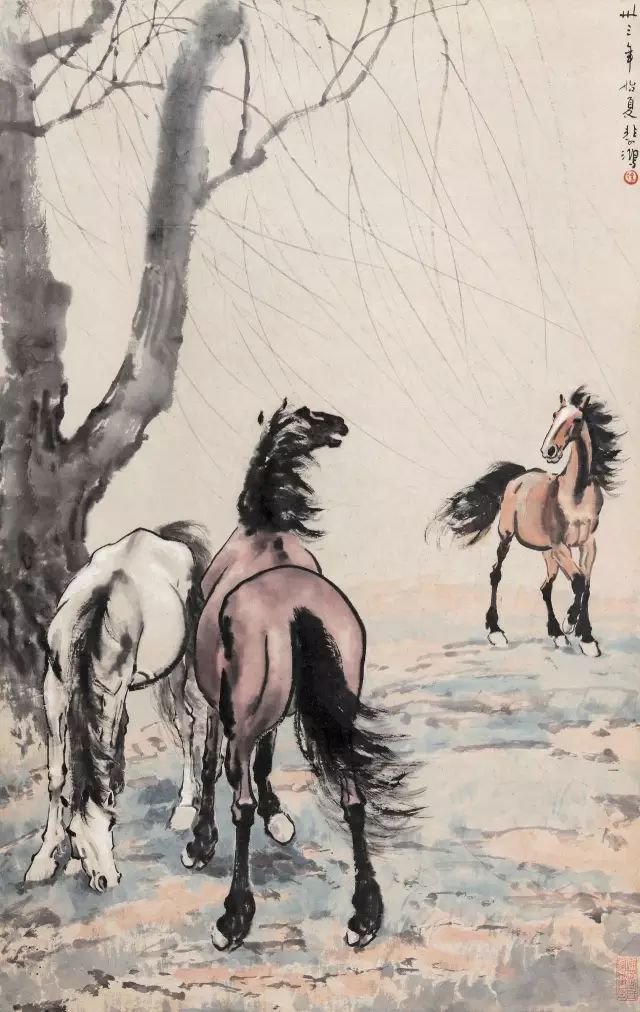

徐悲鴻 柳蔭三駿1944年作99×62cm設色紙本 鏡心著錄:《徐悲鴻·留在云貴高原的藝術足跡》第78頁,云南省博物館編,2009年4月。說明:鑒藏印“安平李氏”即王文(?-2004),原名李璧臣,生前曾任云南省原物資局副局長。一生酷愛收藏古玩字畫,“文革”時期受到錯誤批判,藏品遭沒收。1982年,部分藏品歸還,本幅《柳蔭三駿》即是其中之一。

馬是徐悲鴻深寓自己感情的載體,托物抒懷。他早期的馬頗有一種文人的淡然詩意,顯出躑躅回顧,蕭然寡儔之態。抗戰時期的馬成為正在覺醒的民族精神的象征。多題有“哀鳴思戰斗,迥立向蒼蒼”、“問汝健足果何用?為覓生芻盡日馳”、“百年沉疴終自起,首之瞻處即光明”的詩句,對改造舊中國、建設新中國的強烈渴望和美好憧憬。抒寫作者對國勢、社會、人生的關心。而建國后,他的馬又變成“山河百戰歸民主,鏟盡崎嶇大道平”(周總理1956年題語)的象征,仍然是奔騰馳騁的樣子,只是少了焦慮悲愴,多了歡快振奮。