一位有“家國”理想,自覺擔負著復興中國美術這一宏大目標的單純有個性的藝

來源:中國書畫網 作者:張璋

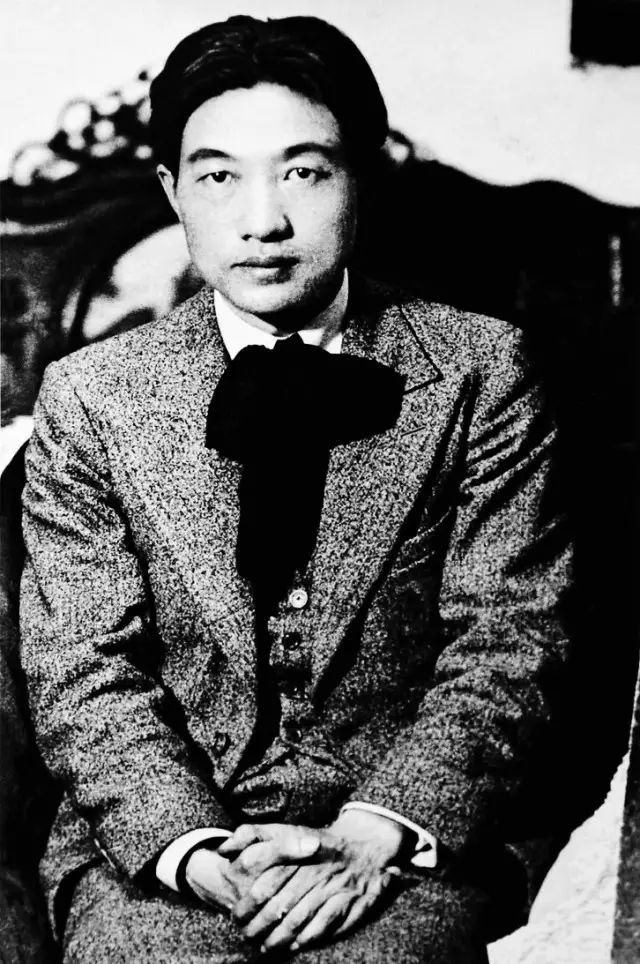

20世紀30年代的徐悲鴻留學歸來的徐悲鴻既是一位單純、有個性的藝術家,又是一位有“家國”理想,自覺擔負著復興中國美術這一宏大目標的領袖人物。對徐悲鴻來說,兩種身份同樣重要,但救亡圖存與獻身藝術教育似乎是更為迫切的事情。

徐悲鴻在新加坡、馬來西亞舉辦抗戰賑災義賣畫展后歸來,在重慶與中央大學藝術系部分師生合影。當敵寇鐵蹄蹂躪中華國圖,使千百萬同胞喪生、流離失所之際,對處在水深火熱中的廣大受苦受難的群眾的憂患之心,無不在詩、畫、文章和通信中流露著。1938年,他熱情滿懷地投到了由周恩來領導的武漢軍委政治部三廳,同心同德,一致抗敵。轉戰重慶,他又說:“難道我是為了謀求一官半職才去武漢的?我是要使我的藝術為抗戰服務!我自己,已決定去南洋帶自己的作品去展覽,以全部售出的款項作為救濟戰爭難民的捐獻。”

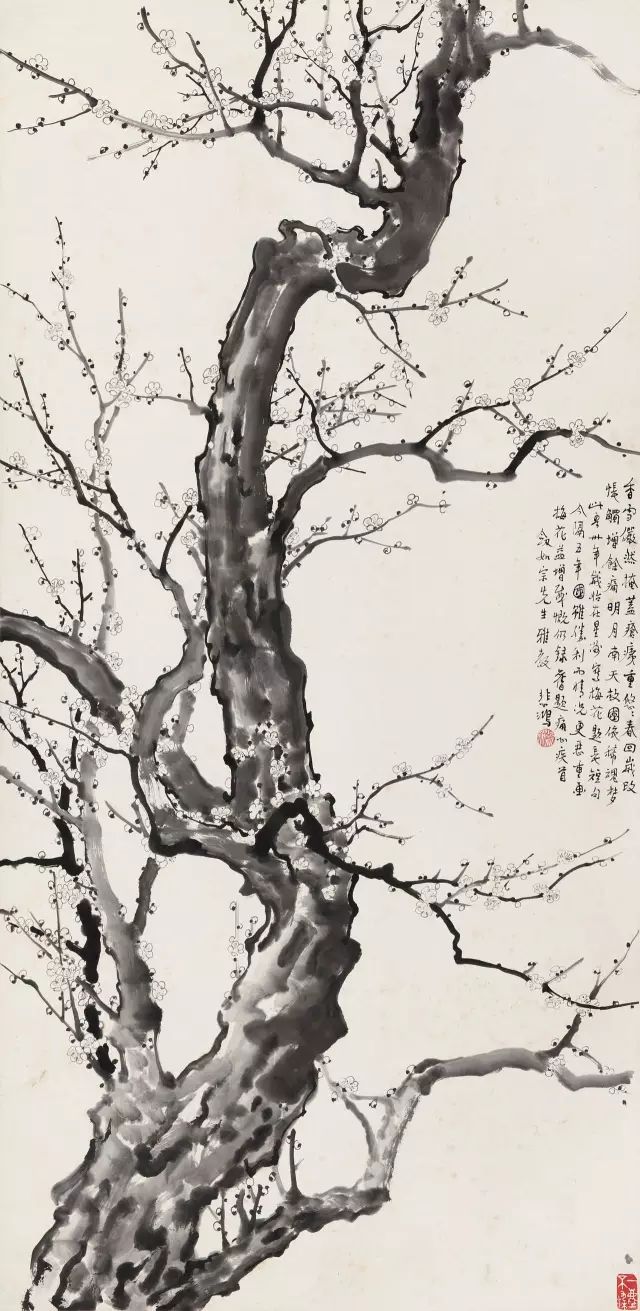

徐悲鴻1938年在南洋舉行賑災畫展時留影1941年,徐悲鴻赴東南亞舉辦畫展,為支持抗日戰爭籌措資金。當時他曾為新加坡友人張汝器作一幅《白梅圖》,畫中即題寫此詩,全詩為:“香雪儼然,掩蓋瘡痍重,悠悠春回歲改,悵觸増余痛,明月南天,故國依稀魂夢。和風醒人魂,漫行二三里,舉眼見古梅,一白清如水。”這首自題詩悲愴厚重,在抗日戰爭如火如荼之際,顯示出畫家內心的焦灼,為國家命運的擔憂。時光流轉,五年之后,抗日戰爭勝利,但國家又陷入內戰,五年前所祈望的和平仍未實現,國家的狀況卻更為惡劣,因而畫家在重錄舊題時,不免有痛心疾首之慨。追隨徐悲鴻在這一段時期的足跡,他除了在重慶磐溪主持中國美術學院,繪畫不輟之外,他也在為國家前途盡一份自己的力量,諸如1945年時,徐悲鴻參與簽名的《陪都文化界對時局進言》在《新華日報》發表,進言針對國民黨反動統治和一黨專政,提出必須實現民主,徐悲鴻因簽名受到了國民黨特務的恐嚇,但他始終一往無前。

徐悲鴻《白梅虬枝圖》款識:香雪儼然,掩蓋瘡痍重。悠悠春回歲改,悵觸增余痛。明月南天,故國依稀魂夢。此吾卅年歲始在星洲寫梅花題長短句,今隔五年,雖勝利而情況更惡,重畫梅花,益增感慨,仍錄舊題,痛心疾首。劍如宗先生雅教,悲鴻。印文:鴻、一塵不染說明:奉文堂舊藏。奉文堂主人為香港著名收藏家陳淑貞,移居香港之初曾加入東方陶瓷學會,并以第一位女性收藏家的身份成為第一屆求知雅集的會員。陳淑貞收藏極為豐富,從近現代書畫,到青銅器、高古陶瓷、文房雜項,且品位不凡。

此幅《白梅虬枝圖》作于1946年,徐悲鴻重題五年前的舊句,感慨萬千。畫面構圖簡約,一株臘梅呈S狀貫穿上下,樹干虬曲粗壯,枝條舒展,白梅點點,花枝搭配巧妙,盡管物象不多,卻通過疏密穿插、粗細相間、高低不等地安排營造出“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”之意境,在簡約中有一種豐富性。畫法上,樹干以濕筆寫出,以淡墨先皴樹身,再乘濕施鉤勒,水墨淋漓,濕潤飽滿,頗得蒼勁奇古之意。數根梅枝從老干上探出,粗枝用淡墨寫,細枝用重墨寫,不疏不繁,花朵亦不密集,但有一種倔然向上的生氣,一種傲霜挺拔的精神。花朵以淡墨圈出,一筆而成,筆致疏落幽秀,氣清而神腴,墨淡而趣足,有超然出塵之致,空里疏香之趣。

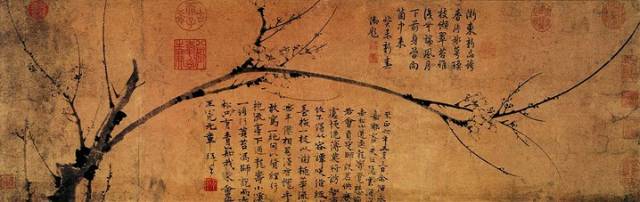

南宋 趙孟堅《歲寒三友圖》

元 王冕《墨梅圖》

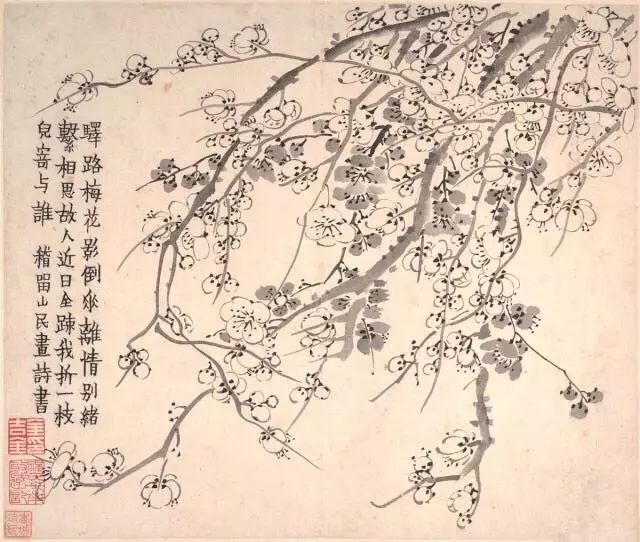

清 金農《梅花圖冊》局部

徐悲鴻的梅花圖并不多,多為清心賞玩、饋贈友人之用,其中以墨梅較為多見。徐悲鴻畫梅花主要延續了中國文人畫的傳統技法,亦融合了一些西畫之法,是懷舊,亦為創新,是追溯,也是前行。從歷史觀之,文人畫梅由來已久,據張彥遠《歷代名畫記》記載,南朝梁代張僧繇畫有《詠梅圖》,不過早期畫作大多不存。至北宋時,畫梅成為一種時尚,文人士大夫將其作為文人風骨的象征,其中以華光仲仁開創的墨梅一宗影響最大,華光引入對梅寫生之法,研究了不同品種、時節與長勢的畫法。南宋揚無咎將其墨梅法發揮至極致,他使用圈畫法畫梅朵,“筆分三踢攢成瓣,珠暈一圓工點椒”,滿紙干凈爽利,構圖與形象既概括又豐富,這種畫法直接啟發了稍晚的趙孟堅等畫家,元末王冕的墨梅亦是這一路畫風的嫡傳。元代之后,由于世事環境的變化,文人們更注重在畫中表現自己的君子氣節,寄托內心的復雜情思,因此梅花的形態更為自由縱逸,甚至不拘形似。清代揚州八怪的金農、汪士慎、鄭板橋均畫梅自成一格,其畫作映射著各自的古怪個性。近代齊白石、吳昌碩等人亦為畫梅高手,他們以雅俗共賞之法賦予這一古老的畫種以新的氣象。

南宋 揚無咎《四梅花圖卷》局部

徐悲鴻《白梅虬枝圖》局部

徐悲鴻的梅花圖,從技法層面而言繼承了揚無咎的寫生之法,從精神層面而言則繼承了文人畫托物言志的傳統。他的梅花圖未脫離物象的形骸,而是盡可能地在形態的準確與意趣的生動之間達到一個平衡,既有穩重逼真的畫面效果,又飽含著時代的深意。輕薄的表象與厚重的歷史所交織的畫面是徐悲鴻作品的特色,表面的靜默中往往隱含著時代風云的奔涌,令觀者也可感同身受,透過疏枝梅影,體味徐悲鴻所處時代的陣陣悲痛。從此件《墨梅圖》中便可見之,梅花與題畫詩顯然是一個整體,清冷的藝術形象與悲愴的詩文相互契合,互為照應。總而言之,徐悲鴻畫梅延續了南宋揚無咎以來的傳統,注重寫生,亦吸收了金農、汪士慎等人的技法,且在畫樹時融合了一些西畫中的造型法,使樹干更具有立體感,拓展了傳統技法的表現空間,而最令人敬重的則是徐悲鴻在畫中所表現出的家國情懷,時過境遷而依然沉重。