徐悲鴻筆下的喜鵲

來源:中國書畫網 作者:度計

徐悲鴻一生創作了數千件中國畫、油畫和素描作品。北京徐悲鴻紀念館收藏著他各個時期的作品1000余件,其他作品散見于臺灣、香港、東南亞及世界各地的私人收藏,另有數十件油畫精品毀于第二次世界大戰。徐悲鴻的創作活動大致分4個時期。

①旅歐時期(1919~1927年)。徐悲鴻初到法國留學時,現代主義諸流派正風靡巴黎,但他遵循導師贈言“勿慕時尚,毋甘小就”,悉心研究歐洲文藝復興以來的藝術名作,刻苦錘煉繪畫技巧。1924年前后,對繪畫規律進一步融會貫通,臻于成熟,1926年進入第一個創作高峰,自認此年“吾作最多,且時有精詣”。這個時期的油畫創作主要有:《老婦》《持棍老人》《撫描》《自畫像》《蕭聲》《黃震之像》以及《男人體》《女人體》等習作。他留下的近千幅素描,也大部分是這個時期的作品。

②盛期(1928~1936年)。這一時期,他的創作極豐,形成了明確的現實主義藝術風格,在中國現代繪畫史上獨樹一幟,代表作有《田橫五百士》(1928~193O年)《九方皋》(1931年)《徯我后》(1930~1933年)等。這些作品集中體現了他的愛國主義和人道主義創作思想,代表著他一生的主要創作道路。例如《徯我后》,取自《詩經》的“徯我后,后來其蘇”之句,意指百姓期待英明君主的解救。畫面描繪農村苦旱,一群男女老少在田里仰天而望,期待著甘霖。此畫所作年代,正當日本帝國主義入侵東北,中華民族瀕于危亡之際,曲折地表現了畫家對人民的深切同情和真摯的愛國主義感情。在中國畫創作上,這一時期的作品數量多且成就高,畫的較多的是馬、牛、獅、雀等,造型精練,生動傳神。著名的作品有《馬》《日長如小年》《群牛》《新生命活躍起來》《顢頇》《逆風》《晨曲》等。

③抗戰時期(1937~1945年)。這是徐悲鴻藝術創作的鼎盛時期。先后創作了《風雨雞鳴》(1937年)、《漓江春雨》(1937年)、《巴人汲水》(1937年)、《群馬》(1940年)、《愚公移山》(1940年)、《泰戈爾像》(1940年)、《奔馬》(1941年)《靈鷲》(1941年)、《群獅》(1943年)、《山鬼》(1943年)等著名作品。這一時期,也是畫家在思想上和藝術風格上高度成熟的時期。“七·七”事變后,國難當頭,徐悲鴻“遙看群息動,佇工待奔雷”,以畫筆為武器,投入抗日救亡斗爭。他畫躍起的雄獅、長征的奔馬、威武的靈鷲等,表達了對中華民族奮起覺醒的熱切期望。他的中國畫世作《愚公移山》取材于《列子·湯問》篇中的一個寓言,借以表現中華民族團結一心,堅韌不拔,打敗日本侵略者的信念。從悲天憫人到人定勝天,這是徐悲鴻藝術思想的一次升華。畫家為創作這幅畫準備了多年,畫了許多精確的人物素描稿,并曾考慮過用油畫或壁畫的形式表現。該畫在構圖和筆墨色彩技法上,利用了中國畫線描的表現力,又融匯了素描的造型準確,以前無古人的獨創形式表現了主題。

④后期(1946~1953年)。這一時期,徐悲鴻在美術教育和繪畫創作上繼續堅持“師法造化,尋求真理”的藝術主張。他從解放區的美術創作中看到了自己過去的不足,勇于接受革命真理,深入人民生活,表現戰斗英雄勞動模范和革命領袖人物,為自己開拓了嶄新的創作領域。這一時期的主要作品有:油畫《戰斗英雄》《海軍戰士》《騎兵英雄邰喜德像》,中國畫《奔馬》《雙鵲》,素描《毛主席在人民中》(畫稿)《勞動模范》《魯迅與瞿秋白》(畫稿)等。

徐悲鴻擅長素描、油畫、中國畫。他把西方藝術手法融入到中國畫中,創造了新穎而獨特的風格。他的素描和油畫則滲入了中國畫的筆墨韻味。他的創作題材廣泛,山水、花鳥、走獸、人物、歷史、神話,無不落筆有神,栩栩如生。他的代表作油畫《田橫五百士》、《徯我后》、中國畫《九方皋》、《愚公移山》等巨幅作品,充滿了愛國主義情懷和對勞動人民的同情,表現了人民群眾堅韌不拔的毅力和威武不屈的精神,表達了對民族危亡的憂憤和對光明解放的向往。他常畫的奔馬、雄獅、晨雞等,給人以生機和力量,表現了令人振奮的積極精神。尤其他的奔馬,更是馳譽世界,幾近成了“現代中國畫”的“象征”和“標志”。

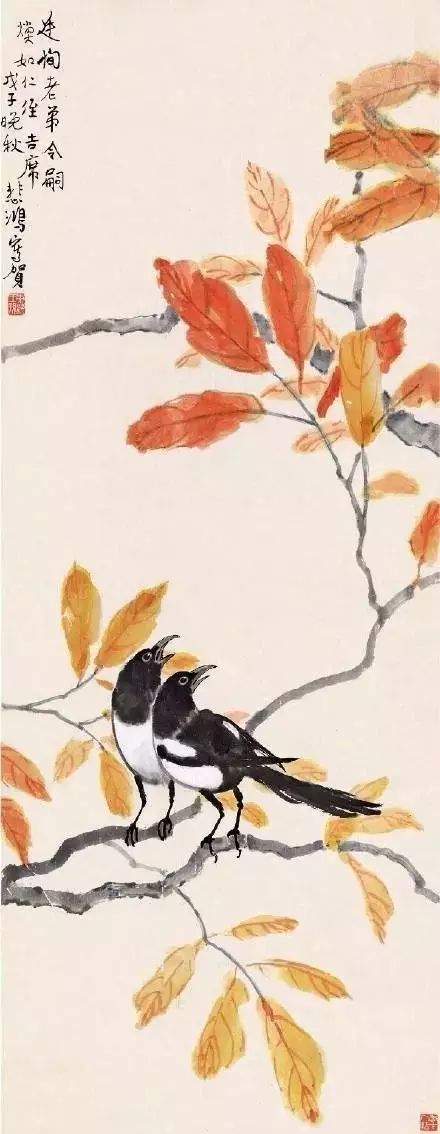

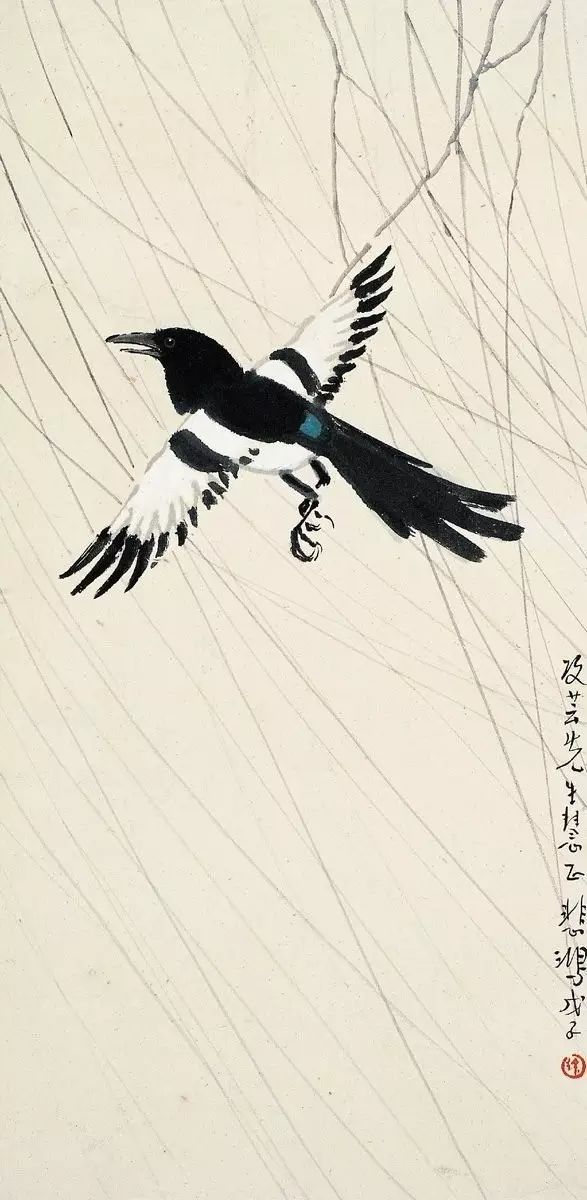

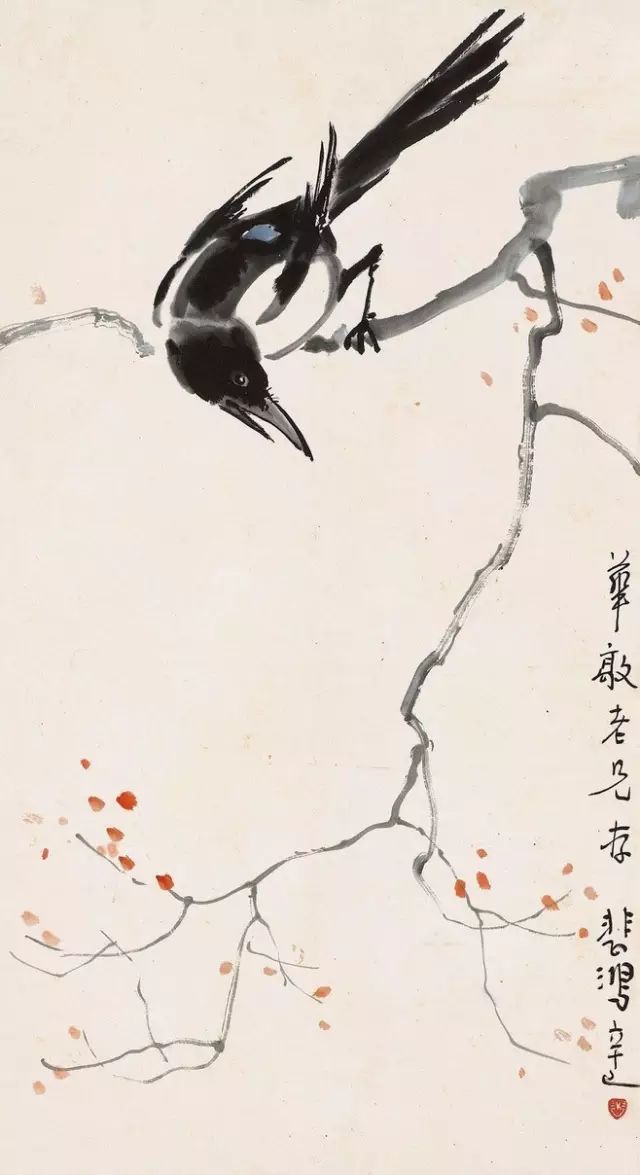

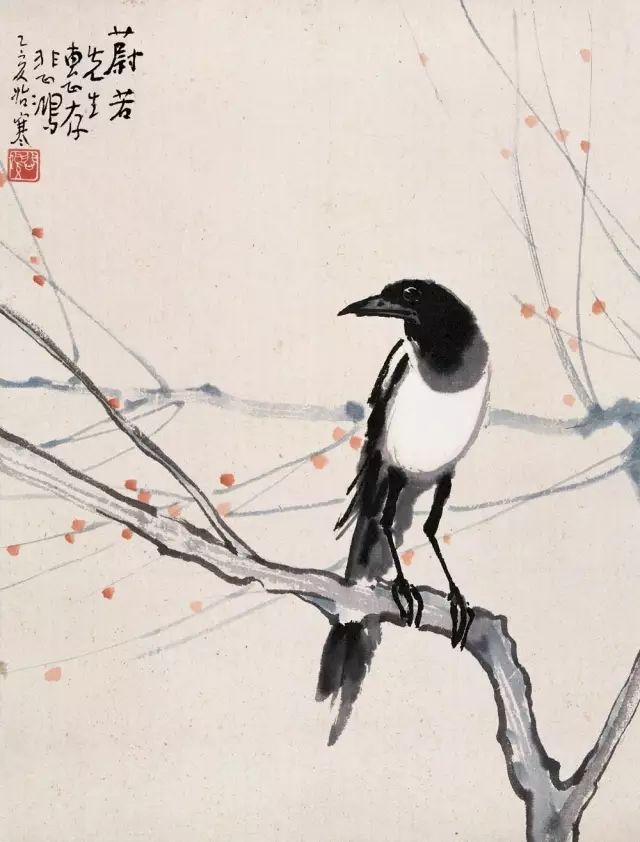

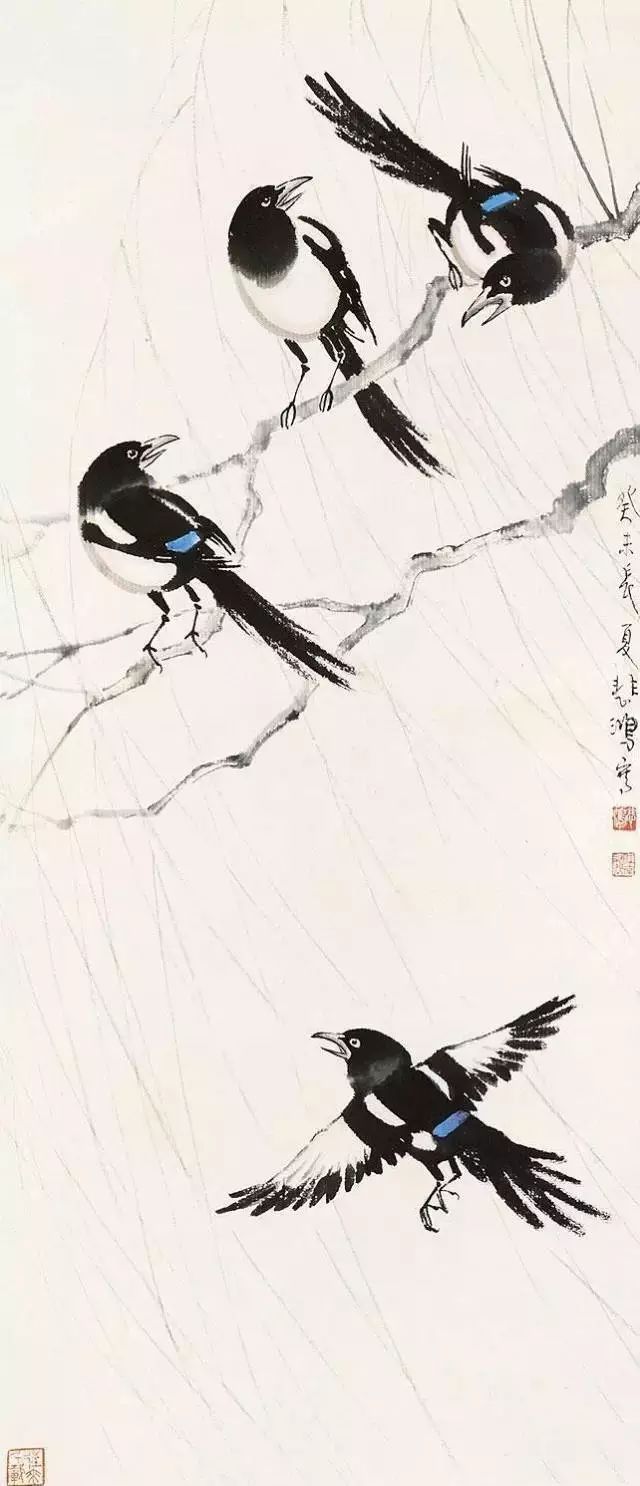

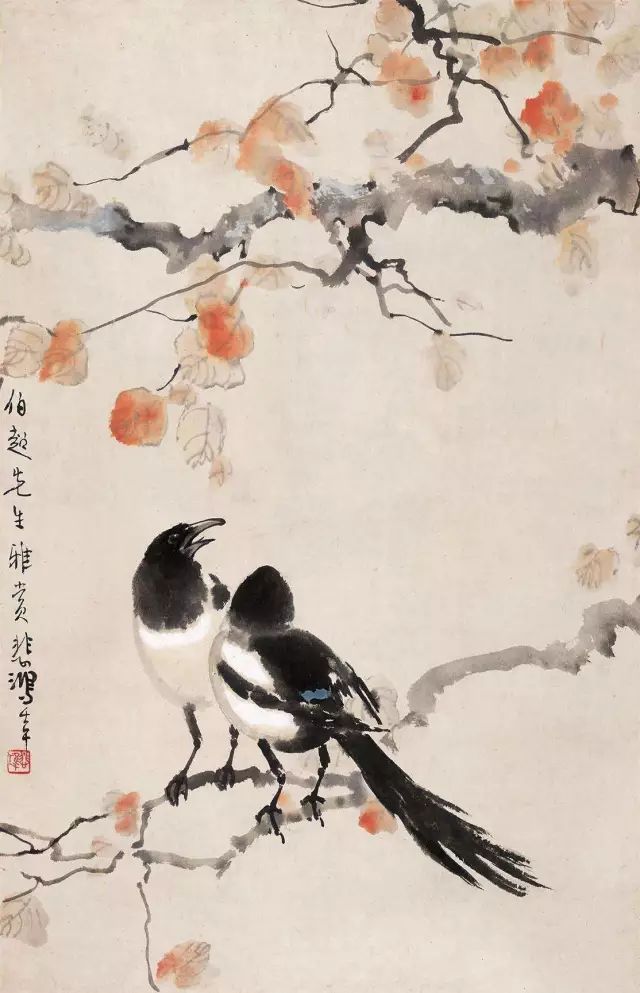

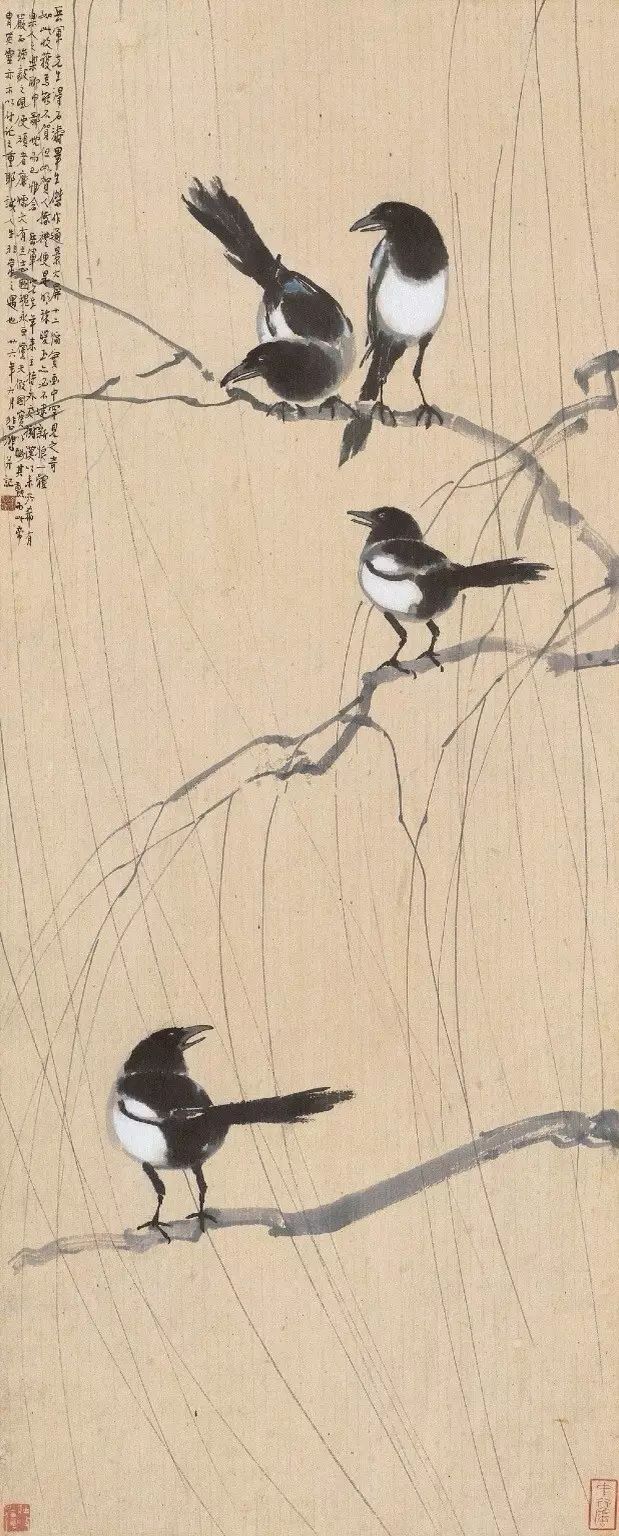

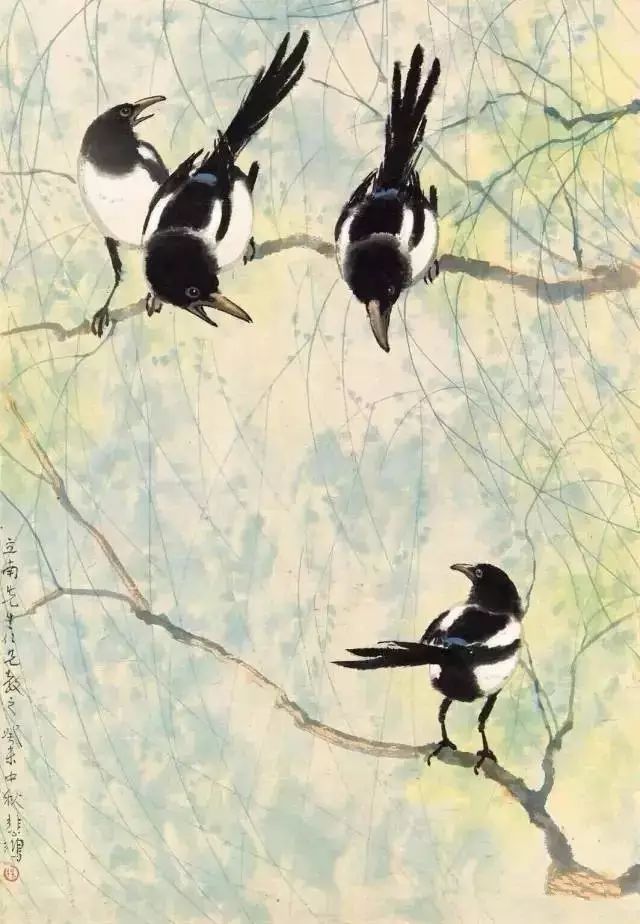

喜鵲是中國畫的傳統題材之一,徐悲鴻多次以喜鵲圖贈友,暗含“喜上眉梢”、“捷報頻傳”等美好心愿。徐悲鴻的喜鵲,神態各異,栩栩如生。柳樹樹干,濃淡暈寫,輔以線條,頗有氣勢;柳樹枝條,剛勁流暢,樹靜枝拂,鵲躍紙面節奏變化甚妙。

作品賞析: